写下这些随笔的阿舍,在当下的散文与随笔写作场域中或许是一个异数。这些随笔大多来自《野草》杂志的“遇见”专栏,在接受约稿之前,阿舍还没写过随笔,但提笔之前,以往的阅读之旅已经在坚定地告诫阿舍,“那些公认的文学经典或者优秀作品,历来不缺少被人阅读和书写”,如果自己将要写下的那些“读典笔记”,没有独具个性的艺术思索、不与写作者的生命意识发生联系、不去探索随笔这种文体写作的新的可能性,那么自己将要写下的这些文字,很有可能“很容易地落入一摊咀嚼物的下场,连想一想都讨人嫌”。

随笔集里的《牙齿的哀愁》着实令人惊讶,为了不迷失在查蒂·史密斯《白牙》的叙事迷宫中,阿舍竟然要根据书中所写“画出一张地图”,并“按图索骥”走进小说中的那些故事。这张虚幻的地图犹如一个暗喻,很轻又很重,具有雕刻、塑形《牙齿的哀愁》文本的力量;它通过一张薄纸上抽象的点、线、面,让阿舍置身于北伦敦布伦特街区,与那里的居民一同经历着人间的爱恨情仇、家庭的悲欢离合。

我注意到,《如何抵御帕维奇》《牙齿的哀愁》《魔法时间》《说吧,记忆》,其叙述视角都启用了不常见的第二人称,而且第二人称与第一人称、第三人称是相互交替使用的,只是不同的文本,“你”的使用频率有轻有重。在叙述学上,第二人称视角并不能算是一种叙述角度,“你”只能处于被讲述者的位置,但由于阿舍将这三种叙述角度相互交叉、相互渗透,并融贯在自己的叙述整体中,顺利地做到了使各个文本中的“你”,都有了非“你”莫属的叙述位置。然而这个“你”还不仅仅如此,它一会儿指向的是经典作品的作者(与经典对话),一会儿是阿舍本人(与自己对话),一会儿是诸如《如何抵御帕维奇》等作品的读者(与读者对话)。这种叙述视角的变化无常,不仅能够让阿舍迅速进入经典作家所营造的小说情境中,实现她不得不说——却是以“你”的名义替她去倾诉的欲望,而且还驱动着我们(阿舍作品的读者)无法置身于她的话语之外,与她共同去感受、去体验那些小说曾经带给她的惊喜与惆怅、困惑与迷茫。

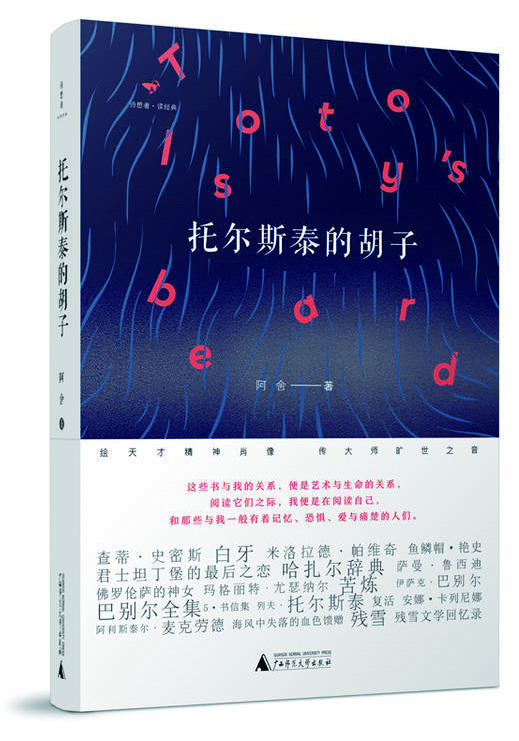

《巴别尔在1927》《幽灵启示录》与《说吧,记忆》《托尔斯泰的胡子》《表演课》,虽然同为“读典笔记”,但其呈现的方式却是迥然相异。在《巴别尔在1927》中,我欣喜地看到阿舍没有选择巴别尔的名著《骑兵军》和《敖德萨的故事》,而是选择了非名著的巴别尔“书信集”。这种选择是意味深长的,因为这些书信非为巴别尔的小说,它不允许虚构的成分存在,且少有修饰,在未出版之前具有隐秘性、私人性,可以说,这些书信是阿舍解读前苏联“意识形态”天空下——巴别尔生存境遇及巴别尔灵魂所在那个世界的钥匙。那把或这把钥匙倘若是思考的、艺术的,掂在手中肯定都很沉重。阿舍的《幽灵启示录》在开启尤瑟纳尔的《苦炼》时,我从字里行间觉察到她也曾经有过的不安甚至是畏惧,但她仍然于《苦炼》叙事的悲苦氛围中,找到了尤瑟纳尔赋予《苦炼》及《虚诚的回忆》《北方档案》等作品所显现的自个别走向普遍、自有限趋向无限——那个具有哲学意味的世界。

而《说吧,记忆》《托尔斯泰的胡子》《表演课》这三篇都有一个共同特点:作者是借助经典的阅读,来感知、来唤醒,并“清理自己的记忆”。时间在阿舍那儿得到了充分注视,但这种注视由于采取的是回顾姿势,因而“过去”就合理地成为了“现在”的一部分。《说吧,记忆》中的“记忆”,看似直接,实际上却有点复杂,它将阿舍的记忆融入到“记忆之书”《海风中失落的血色馈赠》的作者麦克劳德的“记忆”之中,使此与彼两种记忆相互缠绕且贯通,有了历时性与共时性的审美意义,在读者那里造成了阅读中的视觉互文。

事实上就是如此。《托尔斯泰的胡子》没有过多地去复述《安娜·卡列尼娜》中的故事,而是以十数年来《安娜·卡列尼娜》的整个阅读过程为轴线,将“大学时代”“已为人母”“父亲病逝”“阅读与写作”(作家时期)等诸多背景中“我”与安娜之间的“遇见”,用“记忆”之绳串联起来,完成了她所要述说的——与《安娜·卡列尼娜》阅读史交织的个人史。

同样是“记忆之书”的《表演课》,其叙述结构更为复杂。我们看到,《表演课》是以“苏醒的自我意识”“寻找生命的图案”“永恒的操练”“开始表演”等四个章节,层层递进地去演绎着“我”记忆中的“表演”。不过这种“表演”并非指的是影视剧或舞台上的表演,它指的是自“过去”(中学时代)到“现在”(写作时期)这个时间中——“我”“极其强烈、不能停息的表达冲动”。但这种“表达冲动”——在“过去正在进行时”的写作时态中,无论是有意识的还是无意识的,均可以被我这个评论者视作是有意识地要去实现的表演(表达)的欲望,否则“我”就不用去为了表达而去练习表达。

“表演”虽是人的天性,但并非是人们与生俱来的才能,它需要有表演欲望的人,在练习表演的过程中如何寻找表演的感觉。可以说,《表演课》中的“怎么表演”与我们经常要讨论的那个“怎么写”又何其相似!记得阿舍曾经说过,那些“经典和优秀作品永远会给予我们无穷的支援”。(《散文严厉的内在性》,2016年2月22日《文艺报》)阿舍这句话很坦诚也语不惊人,但让我惊愕的是,她借助“经典和优秀作品”的力量,展开想象的羽翼,竟匪夷所思地将本是阅读对象的残雪拽进了“课堂”。

由此以来,残雪成为了“表演课”的“授课者”!那个练习表演的人也自然可以凭借“我”的名义,“坐在课堂里”“如醉如痴”观察着“授课者”是“怎么表演”(“怎么表达”或“怎么写”)的!残雪在她最近的一次访谈中说道,“新实验文学没有固定的套路,它是瞬息万变的产物”,“我们新实验文学的写作者,只对一件事感兴趣,这就是进行自由表演”。也正是这种“没有固定的套路”的“自由表演”,给予阿舍与“授课者”有了心心相印的交融与碰撞。

或许这种新实验文学精神,在当下有可能不被人们所理解与接受,它挑战了习以为常的同质化群体性写作,有可能被视作是另外一个世界的声音,但对于有着探索精神的作家来说,却意味着一个更为辽阔的文学空间。