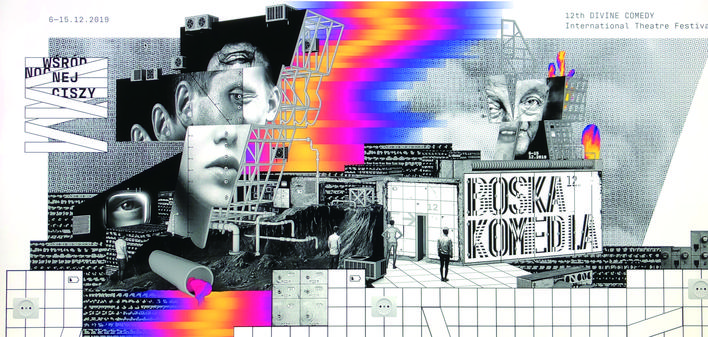

“贫困时代诗人何为”,200多年前德国诗人荷尔德林在哀歌《面包和酒(第7节)》中发出了时代之问。随后,海德格尔以哲学家的洞察进一步阐释了“贫困时代”的景象:“世界黑夜弥漫着它的黑暗。上帝之离去,‘上帝之缺席’,决定了世界时代……不光诸神和上帝逃遁了,而且神性之光已经在世界历史中黯然熄灭。”(《诗人何为?》)在2019年的第12届波兰克拉科夫神曲戏剧节上,该节艺术总监巴托斯·西德洛夫斯基又沿着海德格尔的“世界黑夜”发出了“漫漫长夜里,艺术家应该扮演着怎样的角色”的艺术之问,只是这里面对的不是“神性之光”的暗淡,而是直面现实警醒:“对许多人来说,死寂的黑暗确实让人迷失方向。艺术家们的声音虽然重要且响亮,但似乎达不到应有的效果。为什么还有那么多人被虚假新闻蒙蔽了双眼,而这些虚假新闻却变成了构建新秩序的真相?为什么那么多人在面对仇恨、排斥和蔑视的语言时依然保持沉默?”参与此次戏剧节的30多部作品虽然并非当下波兰戏剧的最强阵容,却无一例外地在试图寻找上述问题的答案,用艺术的敏感甚至挑衅逼近这个世界的真相,展现着波兰戏剧艺术家介入当下的姿态和良知。这或许也是当下波兰戏剧创作力持续不断的奥秘所在。而承担起“漫漫长夜”里“掌灯人”角色的重担便落在了波兰戏剧的主力——导演身上。

不管是面对政治、战争、宗教等领域的热点话题,还是戏剧舞台的观念更迭、形式革新,“二战”后波兰戏剧的发展,导演都发挥了至关重要的作用,并成为助推波兰戏剧保持创作生机的核心引擎。特别是上世纪90年代以来,依靠克里斯蒂安·陆帕引领,格日什托夫·瓦里科夫斯基、格热戈日·雅日纳、杨·克拉塔等后起者的持续发力,从相对封闭走向自由开放的波兰戏剧,用一系列深邃复杂的历史反思、尖锐前沿的时代透视、颠覆传统的文本实验、挑战常规的时空表达,不仅使以“导演中心制”为特征的波兰戏剧得到进一步巩固,为其赢得了欧洲乃至世界剧坛的广泛声誉,也使批判性、多元化、包容性的波兰戏剧个性特征愈加明显,戏剧与现实、剧场与论辩之间的关系愈加紧密。可以说,面对新自由主义市场经济的影响,在与娱乐、商业大潮的抗争中,波兰戏剧非但没有妥协或者失去阵地,反而以其愈加坚决的挑战、挑衅姿态和拒不妥协的冒险、批判精神,让波兰戏剧成为了波兰人精神和思想的栖息地,以及观察波兰社会、人性的瞭望塔。而这种批判性或者说反叛性,自亚当·密茨凯维奇以来,至格洛托夫斯基、康铎,再到如今风头正劲的“90后”一代,传承至今,未曾中断。

在波兰当今剧坛,陆帕以及他的学生瓦里科夫斯基、雅日纳等,依旧是人们观察波兰戏剧剧场走向的风向标,毕竟,陆帕将波兰戏剧的剧场高度提升到了探索人性与哲思的新的层面。然而,在这些大师、名家的光环之下,延续他们前行的波兰戏剧实践者们又将如何去实现他们的剧场理想,如何在剧场中建构个体与现实的关系,如何在“导演中心制”的时代标识各自的存在与风格?从近年来波兰各个剧院的演出到克拉科夫神曲戏剧节、弗罗茨瓦夫“对话”戏剧节等知名节庆演出,越来越多“新一代”导演的崛起和迅速成长,让我们看到了波兰戏剧前行过程中的丰富、活力与自信。这些“新一代”们出生于上世纪70年代末至90年代,成名于新世纪的第二个十年,有不少是陆帕的学生,也有瓦里科夫斯基等人的追随者,在他们身上,看不到政治社会转型的时代痕迹,也没有来自传统、体制与文化的负重感、使命感,面对前辈的“权威”与“经典”,他们选择的是轻装上阵、剑走偏锋。对他们而言,经典性或者持久性并非创作的终极目标,个体的现实诉求或者话语表达的欲望也远大于对经典或者原文本的尊重与剖析。经典成为可以随意处置的材料,并与他们离经叛道的形式实验结合在一起。没有传统的障碍是不可逾越的,剧场的边界在“新一代”的舞台上跨越了规则、超越了想象,他们在艺术上拒绝迎合,又在表现方式上竭力拉近着舞台与现实的距离,诸如电影、电视、流行音乐、网络聊天、手机直播等以往戏剧里面很少出现的大众文化、流行文化元素,在他们的舞台上反而成为其实现个体理念和思考的重要手段,如此一来,舞台变得越来越综合,戏剧变得越来越“自由”。

出生于1979年的米哈乌·博尔楚赫(Michał Borczuch)被评论界誉为最有天赋的导演之一,也是时下波兰关注度较高的年轻导演。博尔楚赫有着雕塑系和导演系的双重教育背景,这些背景使他在空间、表演和叙事的处理上游刃有余。他的作品曾连续两年获得克拉科夫戏剧节的奖项,即2015年的《启示录》(Apocalypse)和2016年的《关于我妈妈的一切》(All About my Mother),前者文本的基础来自意大利著名女记者奥莉娅娜·法拉奇的最后两本书《理智的力量》和《现代启示录》,以及意大利导演帕索里尼尚未完成的“死亡三部曲”,这也体现出他的创作特点,对电影的迷恋和倾向于对不同文本的组合与拼贴;后者虽然参考了西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦的同名电影,展示的内容却来自创作者的个人经验,导演和主演的妈妈都死于癌症,他们的成长过程都离不开疾病的阴影和创痛,演出将记忆的表达、情感的忧郁与演员自然、细腻的表演融为一体,创造了一种高于生活的时空真实。他的最新作品《道德焦虑的电影》(Cinema of Moral Anxiety),同样是一部多文本的组合之作。全剧以梭罗的《瓦尔登湖》为基础,结合了上世纪七八十年代波兰“道德焦虑电影”时期克日什托夫·基耶斯洛夫斯基1979年执导的《影迷》以及安杰伊·瓦伊达的电影片段,同时还摘录了波兰电影演员亚采克·波涅贾维克(Jacek Poniedziałek)的部分日记内容等,在一种穿插、蒙太奇式的叙事中,将自然与现实、自由与逃避、理想与幻灭等的对峙关系融入到了梭罗、莫斯、女演员和她的兄弟们的经历与即兴表演中。这里没有过去戏剧传统的线性叙事,一个个近似意识流的片段在过去、现实与虚拟的生活场景与意象组合中自然延展着。博尔楚赫擅长借助不同的叙事方式建构他的精神隐喻。该剧中,不管是模拟自然的回归,还是对于家庭、道德、政治等讨论的复现,手提斧头的梭罗的形象和他的选择,恰恰代表着导演对于怪诞与无序现实的非暴力反抗态度,甚至于质疑。凭借《道德焦虑的电影》的出色表现,博尔楚赫摘得第12届克拉科夫神曲戏剧节最佳导演奖。此外,他近期在华沙多样剧院执导的《我的奋斗》(My struggle)同样值得关注。该剧根据挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高的《我的奋斗》改编,用4个小时的时间长度将原作者人生的文学记录与创作者的个人经历进行了“现实版”对接,展示了当下社会另一种虚伪与绝望。

同样生于上世纪70年代的采萨利·托马舍夫斯基(Cezary Tomaszewski)也是一位艺术背景复杂的导演,在完成华沙戏剧学院的专业学习后,他接着去奥地利学习了舞蹈艺术、并在华沙国家歌剧院磨炼了15年的声乐,来自身体、音乐等领域的艺术技能给予其戏剧更多的综合性和灵活度,也让他的作品跳出了原作的经典模式,变成了一个有关现实隐喻和嘲讽的论辩场。他参加第12届克拉科夫神曲戏剧节的作品《我的停留快结束了,我还是一个人——一出疗养院轻歌剧》(My Stay’s Almost Over and I’m Still Alone. A Sanatorium Operetta)就是带有鲜明讽刺效果的作品。整个舞台是一个由各界社会名流命名的SPA疗养院和水泵房,一群特别的客人来到这里参观,万达修女向他们介绍最受欢迎的治疗方法。客人们想知道什么是最值得投资的:健康旅游、感官体验或者是医疗用水?因为最新的研究表明,2035年时,水的价格将高于石油。怎么享用和投资这些资源?疗养院的负责人约瑟夫·迪特尔博士创造了一种具有非凡特性的神秘饮料。一切的变化在客人们喝了这种饮料之后发生了。剧中疗养院是现实各种奇葩人生、复杂情感的汇聚地,也是一种带有仪式感的生命实验室。演出中,与整个叙事、表演同步的是电影、歌剧、轻歌剧等元素的穿插,像《窈窕淑女》《风流寡妇》《亚瑟王》《茶花女》等多部作品唱段,它们同荒诞的叙事、浮夸的表演一起,以一种看似文明优越的尊贵揭示世俗人生下的芜杂,用情感的过度宣泄反衬时下处处弥散着的忧郁和真实情感的缺位,共同组成了一个体现着后现代色彩的、关乎世事人心的精神寓言。

“80后”的拉多斯瓦夫·李赫齐克(Radosław Rychcik)在2008年时曾协助陆帕完成了《工厂2》的创作,获得了不少的导演经验,并成为陆帕最为叛逆的学生。他独立走上导演之路后,改编、执导了法国作家罗兰·巴特的《恋人絮语》、福楼拜的《包法利夫人》、密茨凯维奇的《先人祭》、意大利作家翁贝托·埃科的《玫瑰之名》、韦斯皮扬斯基的《婚礼》《解放》等作品。综合化、陌生化、符号化是李赫齐克创作较为鲜明的特点。这尤其体现在他对经典作品的改编上,人物依旧是原来的人物,只是他们的身份变成了不同类型的“现代人”、“知名人士”以及不同文化的“代言人”,角色的置换带来了他们行为方式的怪诞与冲突,也从一种不和谐中增加着批判的色彩。在表演上,针对这些多文化元素、符号编织成的叙事情境,李赫齐克不断变换着表演形式,通过对演员表现力和耐力的极限施压,制造演出的压迫感。在他的《先人祭》里,原作中的神秘、浪漫、史诗遭遇了美国流行文化的侵袭:教堂和牢房变成了有自动可乐售货机的篮球场,一个三人女子组合坐在台前的沙发上唱着不同时代美国的流行歌曲;祭师不再扮演为死者举行祭奠仪式、呼唤先人鬼魂的角色,而是成了主持万圣节庆典的小丑;原作中被他召唤而来的佐霞、约久和鲁霞、地主等变成了玛丽莲·梦露、电影《闪灵》中的双胞胎、三K党成员、独眼拉拉队长等美国社会文化的符号;群鸟合唱队变成了现实中备受种族隔离制度伤害的黑人。更具颠覆性的改编来自主角古斯塔夫,他的身上不再积蓄着民族压迫与家国分离的怒火,而是以长发和大胡子出现,提着老式录音机,喝着可口可乐,犹如一位四处流浪的嬉皮士,对主流社会的陈规陋习进行尖锐的调侃。舞台上,时间进行了后现代式的重新置换,最具大众娱乐色彩的流行文化与最为惨痛的种族隔离制度并置,上流社会的精神奢靡与垮掉一代的落拓不羁相互碰撞,多个空间符号元素的拼贴,使浪漫主义对民主、平等、自由的斗争呼声在异国的文化环境中找到了回声,实现了经典文本对全球化问题的关注。

在剧坛颇有争议和影响力的“90后”导演雅库布·科施瓦内克(Jakub Skrzywanek)则在内容与形式上采取了更加激进和挑衅的态度,其触碰的话题大都是政治、社会或者既定观念里,大家一直试图绕开或者因其敏感而躲避的内容。像2018年的《诅咒》和之后的《我的奋斗》就因猛烈的政治攻击和宗教指涉受到各方面的威胁与抗议,引发了各派别之间的争论。他擅长关注的是社会边缘人的生存境遇与精神世界,致力于私密性的、个体化的叙事方式,艺术风格简约、质朴中积蓄着瞬间就能爆发的情感破坏力。在第12届克拉科夫神曲戏剧节上,他执导的《我们是未来》(We are the Future)是波兰戏剧院实验室的扶植项目之一。该剧的表演者虽然都是招募的学生,但是触及的话题一点都不轻松。这是一次带有文献剧场风格的演出,4个主人公(未来的总统夫人、飞行小姐、韩流歌手粉丝和一个“不在场的男人”)从黑暗的管道中爬出来,充满着对现实的咒骂与仇恨,怀揣着对未来的梦想和憧憬,呈现了一段由语言、影像、音响构成的青春残酷事件。演出中,演员们对未来的规划富有乌托邦意味,但是面对现实的性别、宗教、自由、父权制等话题,他们讲述的故事却无一不充满着对规则和道德的嘲弄、不屑,让人一度对波兰当下青年的生存状态产生疑惑。实际上,导演力图通过不同青年人群的参与,探讨当代青年人与社会时代之间的紧张关系,进而探究仇恨、暴力、孤独的成因。这种用极端化的冲突去处理现实问题的方式,体现了导演的一贯追求。

此外,出现在第12届克拉科夫神曲戏剧节上的拉戴克·斯坦宾(Radek Stępień)、帕夫·希翁德克(Paweł Świątek)以及为数众多的女性导演,也是“新一代”导演中值得关注的艺术家。“90后”的斯坦宾擅长对莎士比亚、斯特林堡、阿瑟·米勒等人经典作品的现代阐释与新解,其新作《推销员之死》将父子间的情感放置于复杂的人际关系之中,展现了一段深陷于梦想和责任、关爱与失望冲突中的悲剧人生;《斯沃瓦茨基正在死去》(Słowacki is Dying)用波兰历史上两位著名诗人斯沃瓦茨基和密茨凯维奇的交叉命运,讽刺了浪漫主义传统背后浮夸和做作的本质。希翁德克则注重对当代文本、文学作品的处理和改编,着力发挥剧场与现实的对话功能。由他导演的根据波兰女作家多罗塔·马斯·奥夫斯卡(Dorota Masłowska)同名畅销小说改编的《白-红旗下的波俄战争》(Show White and Russian Red)以男性的视角看女性,直面当下民族主义泛滥和潜在危机。演出的讲述和表演完全交给了6位女演员,她们身着华丽的服装、身处遍地玫瑰的绚丽场景,反串扮演着男性强者,然而,满嘴的肮脏语言、无聊的生活幽默,让她们的存在和言行本身就是一个莫大的讽刺,也正是在对原文本的角色转换与意义再造中,导演的价值立场得到了张扬。

从前辈手中接过“掌灯人”使命的“新一代”让我们看到了波兰当下剧坛的多元与活跃。这是一个青年导演自由创造的时代,也是一个艺术标新立异的时代。只是在追求自我表达、张扬个性的同时,一些导演在面对经典、文本时表现出来的不屑与轻蔑,在对愈加私密性的个体隐私、愈加严肃的历史和道德禁忌、愈加技术化的表现形式过于迷恋与崇拜时,创作思维的偏执性、艺术作品的即时性、剧场接受的圈子化危机也就悄然而至。经典和偶像可以破坏,只是一切推倒了,能够留下的东西越来越少了,未来的重建将会是一个漫长的过程。