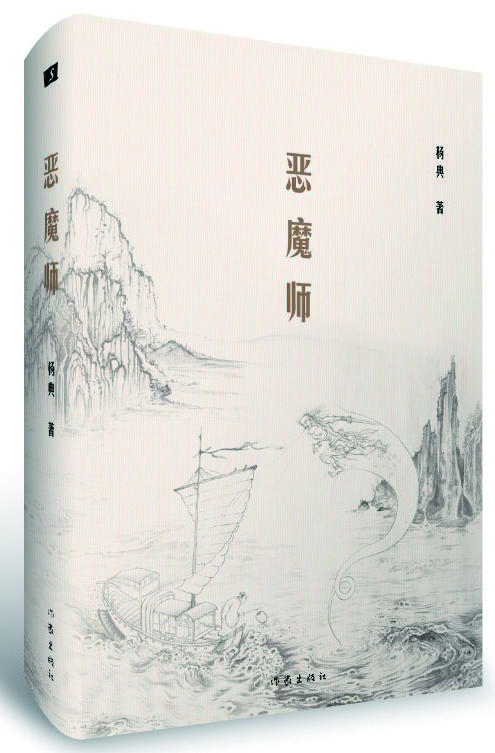

杨典短篇小说集《恶魔师》所收入的几十篇短札,皆为继《鹅笼记》之后一年多时间中“所制之新簋”。这些作者口中的“急就章”包罗诸如轻功、花关索、大异密、父子、沙皇、鼻祖、飞头蛮、心猿、妖怪、逃犯、被往事之罪困扰的人或唐代诗人等,有些作品甚至并无主人公的名字,“只是想记录一些癖性与观念,一些只能转化为悠闲消遣的悲怆记忆”。即便有人读起来依稀辨别或期待了某种“真相或暗示”,对作家而言,“终究不是太重要的事”。这些头脑中并无确凿对应之实的书写,“目的就是要接近虚构的究竟项”。

摒除那些“终究不重要”的项,“在背后推动的伟大激情之力”渗透于精炼奇崛的字句间,可见东方意蕴的空灵与点到为止的克制。隐身于《恶魔师》背后,杨典似乎完成了一件顶顶“私密”的事,“期望自己的写作能在过去的思维冲锋和观想折叠中,再次升级,甚至摆脱一切小说的传统,达到某种无序的意外”。

文学最动人的部分源于内心和生命本身迸发的能量

记 者:《恶魔师》中有一段按语,说明了你集成这段书写的寄望:“写出某种根本没有故事、结构、人物、时间、地点,非物非象非志怪,更非意识流也没有任何逻辑与结局,却在心中总是充满着一股伟大激情之力在秘密推动的语言或者小说。”“伟大激情之力”对小说的作用是怎样的?

杨 典:《恶魔师》座谈时评论家冷霜提到,我的小说很多时候有“一种巨大的激情在推动”。近两年,我看到一些年轻作家写的非常“智力化”的小说,写法很聪明,有的又结合了科学的讲述。我在《懒慢抄》里也进行过这种写作,最终觉得这既无“来路”,也谈不上是“时代语言”。对于我来说,推动写作最重要的便是“内心巨大的激情”,而非智力化的考量。纯粹智力化、充满理性的设计出来的东西注定走不长远,一旦熟悉了设计好的“程序”,也就兴味索然了。能够绵绵不绝、永远存在的还是我们过去所尊崇的那种伟大小说的本质。

记 者:《恶魔师》序言中你谈到,写作有时也是一种集体(个体)无意识。“无论时长,总是要等到结束之后,才明白它们似乎是早已被设定好了的。”怎么理解写作的“无意识”?

杨 典:再“无意识”,提笔写的时候又变成“有意识”了。文字本身也是一种束缚,而写作之所以总能令人有持久的激情,乃因解铃还须系铃人:唯有文字的深度,才能真正反抗沦陷于现世事件中的自我,为此悖论解缚。

记 者:《恶魔师》中某些篇目与段落或可归为“言说一种思绪”,“无论古今,最好的小说,往往还会带有一些未完成的开放性或伟大的‘缺憾’”,那么你认为何为“伟大的缺憾”?具体情形有哪些?

杨 典:“缺憾”其实就相当于中国大部分艺术都有的“留白”概念。国画、音乐、文学,皆通此理。甚至有人说《水浒》尚未完成、《红楼梦》没写完是故意的,只因写完就意味着转回传统叙事,不管最后是完满团圆或是悲剧收场都有套路之嫌,于是作者留待读者自行想象。但我所讲的“缺憾”还与此不同,想表达的更多是含蓄“不可说”的部分,是用语言无法表达的东西,一个想象的空间。这在绘画中是常识,包括西方绘画。我学画时老师曾说,“画人像一定要画完整,但是不要把他画完”,这简素地说明了绘画与摄影的区别,能够恰到好处地抓住重点体现事物的特征,表现明暗关系,并且在觉得最好的时刻停住,便是绘画的奥义。戏剧、电影也同样,每一幕永远在最好的地方停下,再开始下一幕。

记 者:在刚好的位置停下来是艺术。你曾说,“任何一个短篇小说都是一部长篇小说的核”,现在仍这么认为吗?

杨 典:很多时候你无法忍住就那么停下来,尤其在写作当中。实际上,汉语诗、汉语小说都以短见长。这与汉语单音节的语言特征有关,即使是叙事的,也以简洁、留白、空灵取胜。中国古典长篇小说最早皆由一个个短篇构成。像《红楼梦》《金瓶梅》这样出自一人之手,已经是古典小说的晚近了。《三国》《水浒》都有雏形,由很多故事串连穿插而成,《西游记》更是在不断丰富中形成了流传后世的样貌。中国古代大量的志怪笔记都是短篇幅。我现在以写短篇小说为主,在我看来,世间一切好的短篇小说,皆为某部长篇小说的“缩影”。缩影难在保留浩瀚之精髓时,还能纤毫毕现,不失细节。

记 者:你形容写小说像“一种不断坠落的过程”,进而把伏案写作之人对文字的癖好和追求用“失重感”一词加以归纳。这里的“坠落”“失重”与“激情推动”是一个道理吗?

杨 典:差不多,只不过方向相反。在《恶魔师》序言中我举了一个卡尔维诺《坠落》的例子。小说写一人悬浮在宇宙真空之中坠落,再坠落,不停地坠落。他虽不知会落到怎样的大地上,却亦觉得美妙非常。他只为这“不断坠落”而感到幸福……世间以小说而入悖谬思想、反抗现实的作家不计其数,皆因他们深谙“世界只能倒着去理解,顺着去经历”的道理吧。比起不断坠落,其实我更加关心的是“什么时候真正停下来不写”,中国古人特别有克制的天才,而这对于今人似乎变得很难做到。

记 者:从《鹅笼记》到《恶魔师》,不啻为“接近虚构究竟”的探索,这是否与你“跟历史相比,小说是能够更好体现现代性和世界的”这一观点有关?

杨 典:白话写作开启以后,现代小说在书写上出现了语言的断裂。直至上世纪80年代,小说与诗歌从西方和传统两方面一起寻找,出现了八九十年代掺杂了西方和传统经验的汉语写作。然而,忽略汉字的长处、不讲究炼字越来越凸显为当代汉语写作中的弊端。在小说集《鹅笼记》自序中,我曾较深入地谈过对这个问题的看法。汉语写作即便不注重炼字,可能依然可以把故事讲得很漂亮,却丧失了汉语本身的魅力,我认为须警惕“玩弄智力游戏”意即在此。片面、过分地强调“智商”的一面,忽略了“情商”,导致我们的文学无法被完整而准确地传达,汉语、汉字和本应依托于此建筑的中国文学真正高妙的部分得不到彰显,这极大局限和削弱了西方世界对汉语文学价值的体认。

记 者:问题似乎源于两套话语体系。

杨 典:中国的诗词曲赋及评点那套整体的汉语模型在西方那里很难存在和奏效,对方用他们的体系和方法来判断和评价,的确导致其很可能只注意到故事和“智力”的方面,而那些不可言传、意在言外的,从生命本身迸发出的激情的、携带着原始本能的原初的、爱恨的东西几乎是被遮蔽的。

记 者:基于文化差异等原因,汉语写作的价值很难实现无障碍的传达和评估,那么在我们本身所处的环境中,“炼字”是否仍是一个问题?

杨 典:随着时代变化,汉语系统本身也发生了变化,日常活跃使用的众多词语来自外来语,客观上对炼字构成了障碍。炼字对中国古代文学家来说,几乎是与生俱来的常识。而我们只能靠后天学习得来,这很不容易。我是写诗出身,所以几乎出于本能地关注这一点。

“无法被其他形式替代的才是我眼中的文学”

记 者:你的小说中存在很多瑰丽奇崛的想象和意象,读起来有明显不同于故事情节带来的画面感,你对文学作品的影视化怎么看?

杨 典:不写容易影视化的东西是我的原则之一。事实上我不赞同“文学就是讲故事”的观点。剧本全是干货,一个人怎么说的、怎么做的,发生了什么,不需要形容,写下来便是,“形容”是后期导演的事。如果从获得的角度考量,何必要绕“写小说”这么一个大圈子呢。我对纯文学相当重要的一层理解是,“无法改编影视,无法用其他艺术形式替代”。彰显其独立性的坚持是文学唯一能够冲决网罗的角度。

记 者:有没有面对过《十翼》为何会被收入短篇小说集的疑问?

杨 典:《十翼》以鲁迅的《野草》或兰波的《地狱一季》为先驱。《野草》很有故事性,在我看来它并非散文,而是鲁迅以自己的方式理解的某种现代化的小说,或说是散文诗衍变来的产物,文体的界线比较模糊。《十翼》与此有共通之处,我并不试图构建故事,当初写它的时候也没想过一定要将其收入短篇小说集。过去我写“第二经验”的东西太多了,而现在对我第一重要的事始终是从内向外迸发的情绪、激情、观念……同时,个性、思想性、语言方式等也都在考量范畴。

汉语本身由于与历史文化紧密相连,很多词天然地有特殊的意思。《十翼》为什么不叫“十诫”呢?《十翼》即《易传》,是对《周易》作注释的著作,假如不用这个词统摄,这十篇小说仍然成立,而选用一个词就有一个暗示性的选择在。当决定选用“十翼”时我也很犹豫,担心仍然在一个文化范围内打转,而不是从内心中来的。有时我们不自觉地从文化里摘取概念为我所用,但只要你摘了一个概念过来,语境也就随之落到了对应的文化里面,当你这么做的同时也就意味着被约束了。

极精缩的篇幅是一种更密集的写作风格

记 者:阅读《恶魔师》某些极精缩的篇目时,心底经常涌现“是怎么做到的”,既有赞叹,也有疑问。

杨 典:我也看到网上有人提问,“怎么能够把那么大一堆事塞到一个那么短的篇幅里”?关于这个问题我其实想得很浅,有时甚至觉得它只是一种风格,把复杂的东西全部塞到很短的篇幅中表达,让你的小说看起来“更密集”而已。当然,也可以把一个短篇写成中篇甚至长篇,可我觉得“口水越少越好”,但就这样,因为要考虑修辞、罗列等,很多时候还是觉得絮叨。假如“完全撒开了写”,会像一杯被稀释的酒,而“合在一处写”也有人认为矫揉造作。在相当一部分人的阅读经验看来,好的作品只能是一种特定的样子,突然读这么密集的东西,会觉得太费脑子,更无从判别优劣。

记 者:读你的短篇小说是一种畅快而微妙的阅读体验。

杨 典:诗歌是高度凝练的,我的写作风格的形成与诗歌写作本能不无关系。汉语书面语的语言方式实际上变化并不大。我们在数百年后读四书五经,依然能够理解其意义。古人认为写作必须学习书面语言就是这个道理,炼字是关系写作根本的事。

“只讲述故事,没有进入观念,不是我要的小说”

记 者:自《山海经》至《搜神记》《聊斋》等,古人有书写神鬼怪的传统,这似乎也是一种充斥着诡异色彩的浪漫,你认为是什么消解了今人“浪漫的空间”?

杨 典:尽管最近没有写,但我对志怪的概念比前两年更清晰了。我写志怪主要在2016年到2017年写《懒慢抄》那个阶段,后来也补了一些。《懒慢抄》是一部笔记体小说。中国传统笔记体小说实际上从六朝志怪开始一直到晚清,绵延将近两千年。《懒慢抄》之后,盛文强的《海怪简史》、朱琺的《安南怪谭》等都属于志怪。

记 者:近年志怪似乎有一个小的回暖。

杨 典:对,志怪很容易被类型化。《懒慢抄》相比于近年其他志怪保持独立性之处在于是笔记体。今人是否写志怪,或者写得多少在我看来不重要,如果一直写志怪、神话,难免面临类型化的弊端,衡量的办法根本上还是回到是否“以第一推动”为主,而志怪仅仅是一个手段。《恶魔师》中有两篇具备志怪性质,比如《黑灯罩》,虽然我写的内容不一定都是真实的,但是“黑灯罩”由老太太组成、穿黑衣等特点是有义和团历史背景的,我把它当志怪来写。我的志怪里带有很大的个人情绪,有时根本不把它当志怪小说写。我要写爱情,就必须表达我自己的爱情,心里面的愿望也好,经验也好,看法也好,必须把这些写出来,如果只是写小说里面的人物,只讲故事,没有进入观念,不是我要的小说。“观念”指自己内心的东西,“没有进入观念”便没有进入内心。

记 者:除了志怪,《恶魔师》中有很多亦真亦幻的写法,我个人很喜欢《浅茶》这一篇。

杨 典:《浅茶》是日本的一个环境,它与后一篇《发条兔》是一体的,用了同样的人物名。我在日本生活过,比较熟悉那里的环境,《镰仓之崖》也是如此,结合了一点流淌在日本文学血液中的东西来写。

记 者:日本文学吸引你的地方有哪些?

杨 典:为什么近代日本文学的发展形成了高峰?某种意义上来讲因为它是“女性的”,我指日本文学整体的气质,当然也有三岛由纪夫那种“很男性”的特质,但不得不说,日本文学最精彩的部分是女性的。这从《枕草子》到《源氏物语》,一直到太宰治、川端康成、芥川龙之介等作家作品都可见传承。这里的“女性”并非性别,是一个中性词,指日本文学细腻、个人、私情的一面,可贵之处在于其真正回到人内心的表达,对世界以小见大的看法。

记 者:你认为有什么东西是永恒的吗?

杨 典:冷战以前,世界文学已经达到了一个很难企及的高度,彼时娱乐方式有限,文学和作家被推到一个空前的位置上。现在好文章人们往往从网上找来看一下就行了,不一定非买本书看。但是这个阶段也会过去的,因为发展速度太快了。然而“文学是人学”,这是不会过时的,只要人类存在就不会改变。

“诗是无的艺术,我想写的小说也是”

记 者:你认为对小说家来说最重要的是什么?

杨 典:说句玩笑话,我觉得最重要的是“小说家是不是像个诗人”。目光所及,全世界最好的小说背后的小说家几乎都是“诗人”。卡夫卡、乔伊斯、海明威等等,他们的创造都具有诗性。中国古代小说家就更不必说了,人人都写诗。目前很多小说家没有诗歌训练,甚至缺乏口语训练。

记 者:你觉得这是一个有意识就能解决的问题吗?

杨 典:不是,但我觉得写小说应该有这种意识。当代小说家不擅长处理“什么都没有”,他们更习惯处理的是具体发生了什么,一个人做了什么,结果是什么。

记 者:古人对意象的营造和书写多是隐喻与含蓄的典范,即把批评的自由、思维的拓展与更多的故事的可能性,留给了并未写的那一边。在你的短篇写作当中,常常出现思辨色彩和哲理性非常强的寓言式的灵光。在你看来,“并未写的那部分”其本质是什么?

杨 典:经过“写无”的训练,再“写有”就会很轻松。若不会写“无”,只会写“有”,难免就会流于技术化和类型化。说诗是“无的艺术”,似乎很好理解,大多时候我们认同小说是“有的艺术”,要言之有物。《懒慢抄》《鹅笼记》都在“写无”,不能说《恶魔师》就是最好的,但目前它“写无”的尝试是最“极端”的。荒诞派戏剧、卡夫卡都写无,但如果你认为是隐喻和象征,似乎也无不可。

记 者:人总在潜意识里寻找类似“对应”的存在,于是很难叙述“无”。

杨 典:对,西方比如福柯或罗兰·巴特,他们研究哲学或者学术,但最终思考的其实是世界的问题。罗兰·巴特的《符号帝国》《恋人絮语》等都是这种写作,不能具象化分析,否则就发现他其实什么都没写,这就有点像中国画。绵延几千年的题材看起来只是大同小异,但你说画家终其一生到底在画什么呢?可能是一种气息。要从中表现和反映自身的性格与反抗这是最难的,也就是“画无”。