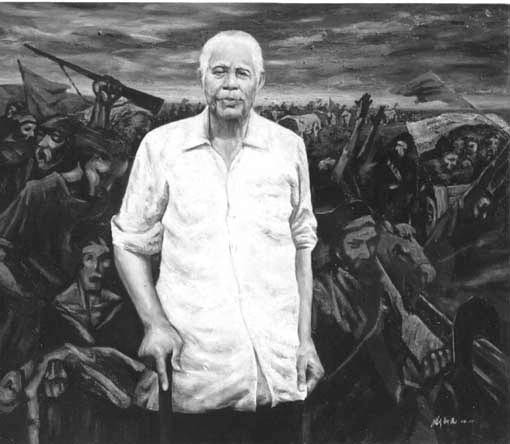

曹靖华像(油画) 刘新民 作

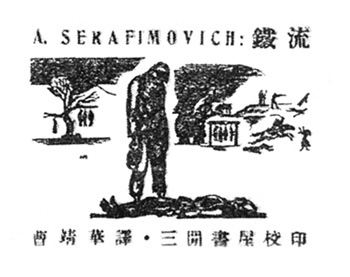

图为《铁流》(中译本)初版封面。前苏联亚历山大·绥拉菲靡维奇著,曹靖华译,鲁迅编校,三闲书屋1931年出版

图为曹靖华散文集《春城之花》封面。陕西人民出版社1973年出版

和每次远游回来一样,行囊里除了衣服、笔记本、少量当地土特产和介绍该地历史文化的书籍之外,有时还会有几块石头,譬如2004年去新疆,在伊犁河谷拣到的、与埃及古法老陵墓中出土的法老石雕同样的雪花石——墨黑的石头上布满星星点点、如雪花一样的白点。只是伊犁河谷的雪花石不光是黑色的,还有黄的、紫的、红的……我们宁可把别的东西“精简”掉,也要把这几块旁人或许不屑一顾的石头塞进行囊,千里迢迢地带回家。这次从桂林回来,行囊的分量没有增加多少,因为没有石头,只在书页里夹了几枚紫荆树叶……

这几枚树叶是我们在游览象鼻山时采的。我们以酷似大象将长鼻伸进漓江汲水的象鼻山为背景,拍照留念。一转身,见河湾处新添一组群象在江边嬉戏的石雕,引得游人纷纷跨过石桥前往观赏。就在我们走上石桥的时候,忽见桥边大树枝头开满硕大的红花,这在北方很少见,特别是在这样的深秋季节。我们问同行的人,这是什么树?大家都摇摇头,答不上来。再细看那树叶,猛然想起父亲上世纪80年代在广州从化疗养时寄给我们当书签用的树叶:一张圆形的叶片,后部合在一起,叶尖分开,正是我们眼前的这种树叶。只是我们怎么也想不起父亲信中告诉我们的这种树的学名,就记得他说从化人将这种树俗称作“朋友树”,因为其树叶又分又合,比作两个朋友分别时依依不舍,俗称作“朋友树”。他在散文《春温漾漾满清泉》中,对这别致的称谓曾有专门描述。我们忙摘下几枚叶子,夹进书页里。

后来问导游,这是什么树?导游说:“这树学名叫紫荆,不过,它还有一个挺俗却很形象的名字。”我们想起父亲的信,说:“是叫‘朋友树’吧?指这树叶又分又合,像一对难分难舍的朋友。”导游说:“这我还真不知道。我们这里都叫它羊蹄甲树,羊蹄子前面是分岔的,就像这叶片。”看看树叶的形状,还真像沙土或雪地上留下的一只只羊蹄子踏过的印痕。

就这样,我们离开桂林时,也将夾着这几枚紫荆叶片的书塞进行囊,带回了北京。我们取出为纪念父亲百年诞辰而出版的《曹靖华影像集》,在广东从化温泉的那一页,有四帧照片。两张是与友人在疗养院的合影:一张是与杨尚昆、李伯钊夫妇的;另一张是散文家苏晨、易征陪同香港作家严庆澍(唐人)去看望他时拍的。第三帧是荔枝收获季节,父亲坐在住室沙发上“啖”荔枝时,花城出版社的詹忠效同志抓拍的一张难得的生活照。而它下面的一祯,只是4枚紫荆树叶,说明是:“曹靖华用紫荆叶制作的书签。紫荆树当地又称朋友树,叶片象征友谊的难分难舍。”照片上的紫荆树叶,果然同我们带回的一模一样,我们像见到老朋友一样高兴。

父亲是1978年底赴广州从化疗养的。粉碎“四人帮”后,他重获工作与写作的权利,又摆脱了杂务与每天川流不息“如走马灯然”的来访者的纷扰,一方面借从化的温泉水治疗纠缠他半个多世纪的肺气肿,一方面专事写作。父亲爱花是有名的,早在60年代初,他在散文《花》中,就曾引用古人秉烛看花的名句,描述人们对花的痴爱。如今,虽已年愈八旬,却像老树又萌发出新枝。他把从化称作花海,翻译家、作家兼画家高莽曾为父亲画过三幅肖像,其中一幅就是画他在从化花海中。他请父亲在画上题词,父亲欣然题作“粤江二月三月来 满山遍野奇花开 给高莽同志题画 曹靖华八一年春”。花海中有一条流溪河,他住河西,“每日赴河东治疗,往返约三里,均步行,诚运动也”。日日徜徉花海中,一路观花、赏花,品味着重获工作与写作权利的欢欣。在与我们通信中,这种欢快的心绪跃然纸上:

我在此一切均好。环境清新而幽静,身处山窝绿海中,空气一尘不染,比过滤还清洁,而且花香(目前尤以白玉兰等)四溢,熏人欲醉。(1979年5月22日函)

此间极静,我半年不入城。专司读书、为文。大有“不辞暂作岭南人”之慨。主要是心境好,文兴浓。(1979年7月某日函)

从化四季如春,紫荆、象牙红等又在怒放。(1979年10月25日函)

……

1980年3月29日信中,还寄给我们一小片绵软、洁白的树皮。他说:“亚热带和热带,和地球其他地区,动植物各异。附树皮一片,名‘千层树’(学名不知),因大盆粗的树,其皮如棉纸,可层层剥落。这树皮,同北方可以剥落,甚至可以用来制鞋、靴的白桦树皮相似,不过,它薄如棉纸,比白桦树皮软绵轻柔多了。”

他在给友人的信中,同样常常提到从化的花木和随信寄去几枚树叶、一片树皮。如1980年2月3日致《人民日报》编辑姜德明同志信中,就曾寄过一枚紫荆树叶:

附奉此地盛开的紫荆叶片一枚,此花紫红,遍地花花世界,万紫千红。此叶传说是:两友极好,难分难舍。故虽分开了一点,但仍依依难分。故名“朋友树”。真别有风趣也。

1987年初夏,为筹备庆祝父亲九十华诞,我们应作协与作家出版社之约,赶编父亲的抒情散文选。编成后,我们建议请姜德明同志作序。因为书中不少文章,都是父亲的这位“恳挚洒脱”的“座上客”去家中约稿,与父亲“时聊时写,时写时聊,聊聊写写,写写聊聊”中,“不知不觉”地写出来的。父亲欣然赞同,但德明同志却一再推辞,他自谦地说自己是晚辈,“没有资格”。在我们坚持下,他还是写来了《一片绿叶》。他说:“这不大像序,如果曹老和你们觉得可以,就算代序吧。”这篇《代序》,便提到父亲自从化寄给他的紫荆树叶:

我没有到过从化,似乎也不曾见过紫荆树。不禁为曹老的情致所动,不是吗?摘一片叶子夹在书中,或是遥寄远方,这不是十几岁的小儿女们爱耍的雅事!怎么,八十几岁的老翁仍然如此认真!

心如赤子的老人是值得人们尊敬的。我羡慕老人的天真……

是的,心如赤子的老人是值得人们尊敬与怀念的。这不禁让我们想起父亲在追忆他的挚友范文澜同志时说的:“中国有一句古话:‘大人者,不失赤子之心也’。仲沄(范文澜)一生,就具着这颗赤子之心的!”

上世纪70年代初“林彪事件”之后,周总理抱病主持中央日常工作期间,亲自主持召开了全国出版工作会议。陕西人民出版社的同志为贯彻会议精神,打破“文革”中万马齐喑的萧肃局面,派人专程来京找父亲商议,争取重印《铁流》和出版他的散文集。重印《铁流》,是会上提出并决定的,会议纪要还印成了中央文件。而要求出版父亲的散文集,却委实过于“大胆”,因为自“文革”开始,父亲就被扣上种种“罪名”,他的散文集《花》,更被斥为“毒草”。而今“文革”尚未结束,他头上的一顶顶“帽子”也未摘下,“明智者”怕受牵连,避之都惟恐不及,怎么还敢出版他的散文集呢?但他们表示不怕承担风险,因为“我们这样一个有五千年文化传统、近十亿人口的大国,竟只有一个作家、一本书的古怪局面早该结束了”。应他们再三恳求,父亲遂将《花》及其后写的散文,遴选出20篇,编成薄薄的散文集《春城飞花》。这是那个特殊年代,像父亲这样的老作家顶风顶雨出版的惟一的一本散文集。出版以后,受到读者广泛欢迎,第一版7万册很快售罄。但也引起“四人帮”御用写作班子“初澜”的“关注”,他们专门炮制了《评散文集〈春城飞花〉》,准备掀起全国范围的批判:

……革命人民狠批为刘少奇翻案的晋剧《三上桃峰》的战鼓声,音犹在耳。资产阶级的“春城”里又飞出了这一束为文艺黑线招魂的黑花……

在首都文艺界一次声讨“四人帮”的集会上,父亲谈到这件事,说它不过是“四人帮”垮台前的“几声狗吠”。他说:“倘不是党下手铲除了‘四人帮’,我恐怕早被他们消灭,去见马克思了。”他把重新恢复工作、写作乃至做人的权利,看做是“劫后余生”。

他是多么珍惜这“劫后余生”重新获得的工作与写作的权利啊,尽管他已年愈八旬,仍日日“专司读书、为文”,以《往事漫忆》为总题,写下了七八万字的散文,开始了他散文创作的又一个盛期。“心境好,文兴浓”,就像一株老树又萌发了新枝……