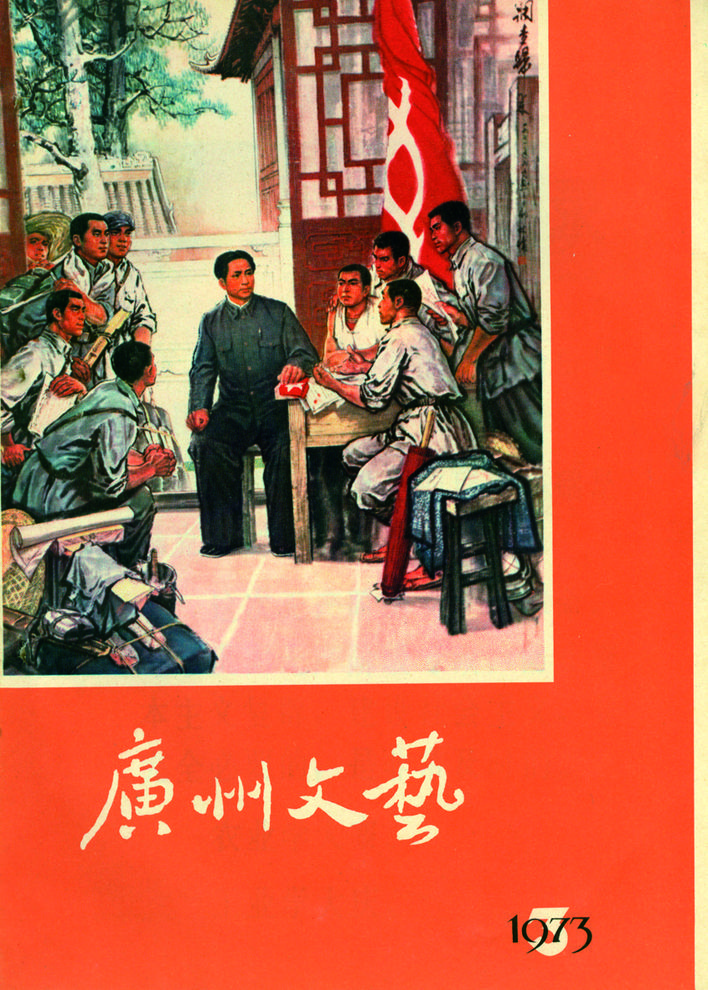

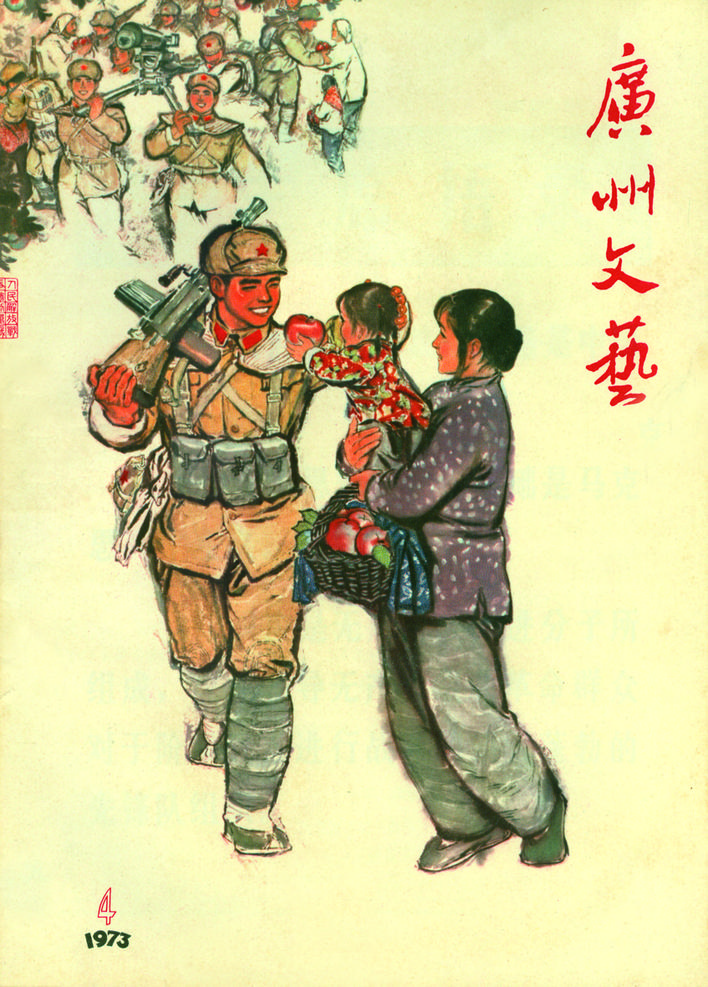

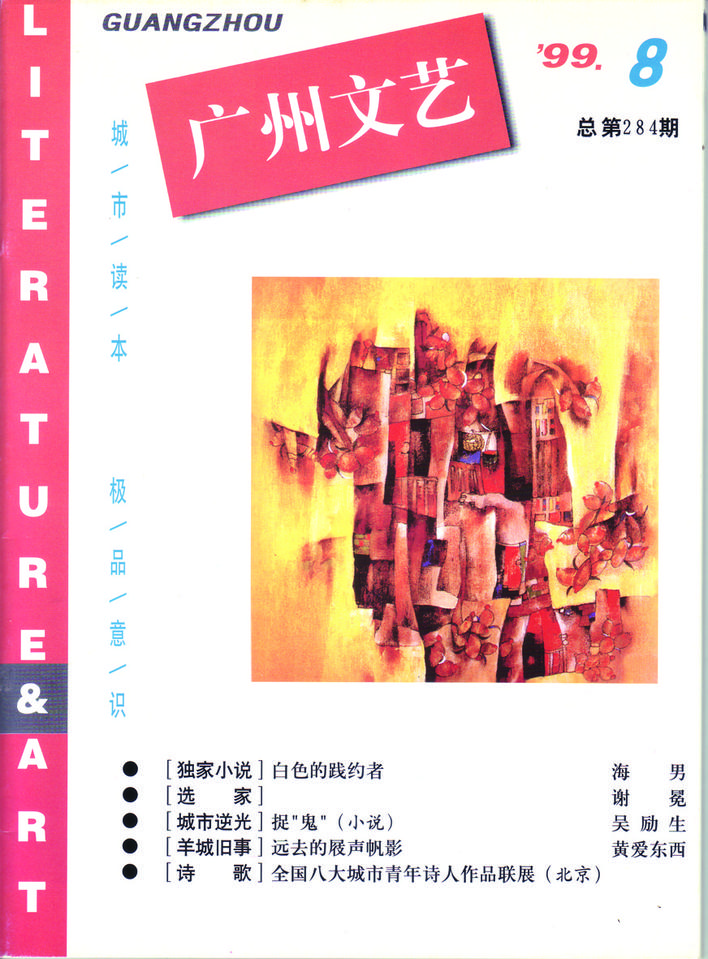

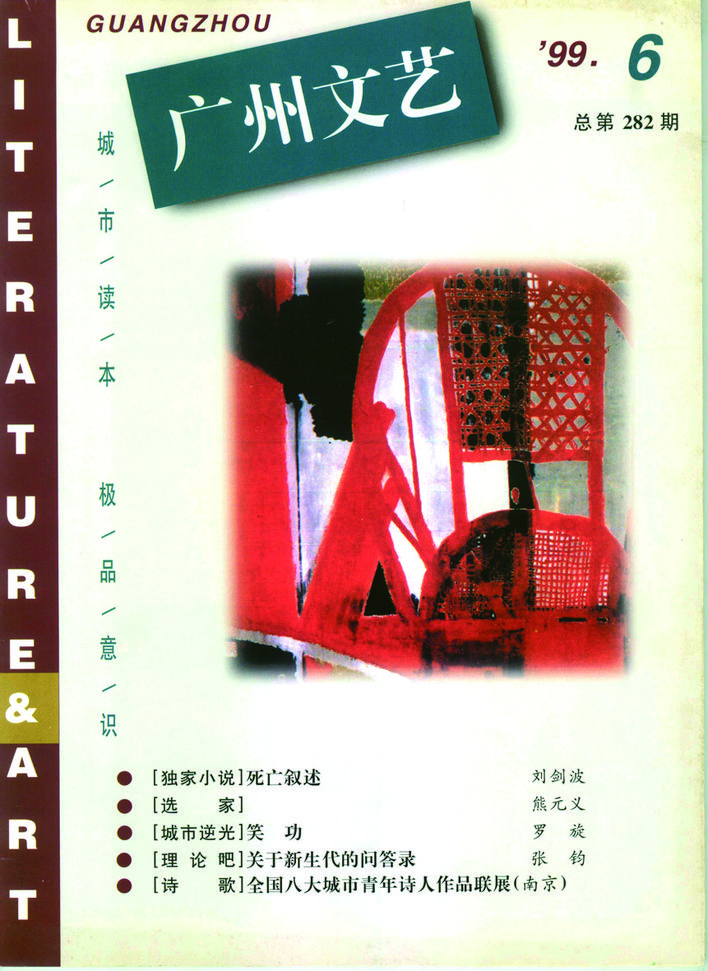

各个时期《广州文艺》封面选

谈到广州的文学生态,就不能不提羊城惟一一本纯文学期刊——《广州文艺》。这份由广州市文联主办的文艺月刊前身是诞生于1972年的一份综合性的群众文艺刊物,叫做《工农兵文艺》,以发表演唱作品为主。1973年1月,《工农兵文艺》正式更名为《广州文艺》。它在保持一定分量的群众文艺演唱作品的基础上编发了相当篇幅的文学作品。

1978年,《广州文艺》逐步完成了由综合性群众文艺刊物向纯文学刊物的转变,从此以崭新的面貌呈现在广大读者面前。那时正值中国文坛从“文革”的消沉中苏醒,跨进新的文艺复兴时代。刊物大胆开展文艺争鸣,在文坛引起极大的反响。《广州文艺》也创下了月发行量高达38万份的历史纪录,并被誉为全国文学期刊的“四小名旦”之一。

改革开放后,《广州文艺》立足于改革开放前沿的岭南大地,积极进取、勇于开拓、勇于创新,逐步形成了开放性、都市性、青年性等独特风格。所载作品因新鲜活泼、真实亲切而为人称道,不少佳作被多家报刊杂志连载,曾被评为“广东省优秀期刊”,并被评论家称为“南中国的文化彩虹、大时代的精神绿洲”。

自上世纪90年代中期以来,因为种种主客观的原因,全国文学期刊大都陷入低谷,《广州文艺》也不例外。编辑部在失落中坚守,在困境中突围,为刊物的生存和发展作出了可贵的贡献。这几年来,《广州文艺》呈现出较好的发展势头。不少的作品被多家报刊杂志选载,读者遍及全国各省市自治区(包括港、澳、台),并通过北京国际书店向美、英、日等国家及东南亚地区发行。

“敢为天下先”

上世纪80年代以来,广东在经济上一直走在全国的前沿,而广东人“敢为天下先”的秉性从《广州文艺》中也能窥得一二。《广州文艺》的编辑们解放思想,发表了许多在当时“违禁”的作品,在全国引起很大反响。而后作为广州惟一的纯文学刊物,刊物以宣传改革开放为己任,形成了开放的办刊风格。与此同时,《广州文艺》提出了“写青年,青年写,青年读”的口号,从此一直坚持面向青年,深得广大青年文学爱好者的欢迎。

在全国文学期刊中,《广州文艺》曾经闯出若干个“全国第一”,如第一个举起了“都市文学”的大旗、第一个倡导青春文学作品等等。刊物曾经以报告文学响誉全国,一曲《我和“阿诗玛”的悲欢》扣动了千万读者的心弦,一时间《广州文艺》在全国洛阳纸贵,直至二十多年后仍有读者从国外来函要求购买该文。

三十余年的耕耘收获了读者的关注和业内的认可。仅就去年而言,在刊物上发表的《我所向往的幸福生活》《长沙“水老倌”》《岁月的行板》《坐立不安》《深圳随笔》《也是学者》《三个清洁工》等不少作品就被国家级主流刊物转载,证实了刊物的实力。《广州文艺》在上世纪末还被评为广东省“十全优秀刊物”之一。

依托岭南文化 打出“都市”牌

《广州文艺》自创刊后一直以“都市、青春、人文、原创”为办刊宗旨,锐意开拓,力推新人新作。三十多年来,《广州文艺》以广州独特的文化优势为依托,建造了以现代都市文学为主体的期刊风格,所刊载的作品素以新鲜活泼、真实亲切为人所称道。为进一步彰显《广州文艺》的办刊特色,为我国都市文学的发展注入更多活力,广州文艺杂志社亦组织了都市文学研讨会、“都市文学双年展”等多项文学研讨活动,打出一手漂亮的“都市”牌。

在去年与广州市文联共同举办的《广州文艺》都市文学研讨会上,数十位与会专家、学者对《广州文艺》多年来为广州乃至全国文学事业所付出的心血作出肯定。对于刊物多年以来对都市文学的关注和独特理念,业内人士亦给予了很高评价。作家傅宁军谈到,《广州文艺》作为南方大都市的一个个性鲜明的文学阵地,发起并组织都市文学的研讨,提出一个非常有意义的话题。翻开手头的纯文学刊物,在相当一部分作品中,喧闹都市还是悠远乡村的对立面。其实,当下城市与乡村的概念都在变化,城市聚集的不只是人气,而且承载着现代文明的传播、商品经济的枢纽、改革开放的前沿、许多人实现自我价值的奋斗。这给作家提供了前所未有的思想面与生活面。《广州文艺》就意识到这点,以推广都市文学为己任,提供了许多不可替代的城市体验。

《文学报》主编陈歆耕认为,《广州文艺》召开都市文学研讨会,并发起“都市小说双年展”征文活动,可以说是抓准了文学发展的新的趋向和关注点。当下虽涌现出不少反映都市生活的作品,但尚缺乏真正深入到城市肌理、触摸现代城市灵魂的厚重之作。《广州文艺》及时把握社会发展的脉搏,呼唤和催生都市文学的繁荣,表现出他们对当下生活的敏锐观察力,是引领文学新潮的明智之举。他同时指出,《广州文艺》需要根据刊物的新定位挖掘寻找那些对城市生活有深刻体察、同时又富有艺术创造才华的作者。

评论家汪政说,《广州文艺》倡导都市小说写作“地域不分南北,时间不论古今”,这两句话很有新意:说到都市或城市文学,我们一般都是以近现代城市的兴起作为叙述对象,而中国古代的好多市民小说是不是都可以从都市的角度去界定?如果从这个角度来讲的话,那么城市文学既是一个新鲜的概念,又是一个古老的概念,是一个不断生长的、开放的概念。《广州文艺》双年展的策划已经展示了一种新的姿态,它是开放的、生长的、创新的,它在培育一个新的都市文学,相信这必将对中国都市文学的发展产生影响。

改版:坚持生命原色、文学本色、艺术真色

在充分调研和切实论证的基础上,《广州文艺》自2008年起对刊物进行了改版,新设“独家精选”、“前沿作家”、“小说看场”、“特别推荐”、“散文选家”、“文学圆桌”、“艺术长焦镜”、“新纪实”、“经典重读”、“跨文体阅读”、“新诗眼”等栏目,容量由每期80页增加到136页,改为书脊式装订,在封面设计和版式设计上亦有新的突破。据编辑部介绍,改版的目的是突出《广州文艺》的办刊特点。在改版座谈及文艺创作研讨会上,与会专家学者各抒己见,特别肯定了《广州文艺》提倡的“三原色”——生命原色、文学本色、艺术真色。

面貌一新的《广州文艺》提出了一个别具特色的办刊方针——“把这本刊物办得更纯粹些”,《花城》执行主编田瑛和广东省作协副主席伊始对此印象深刻。他们说,现在的文学杂志要办得纯粹确实不容易。而如果能把“纯粹”坚持下去,真的可以打造一个一流的刊物。文学刊物说到底得靠作品、靠内容,在形式上花样再多、再新潮、再时尚,如果内容撑不住,还是不行的。他们由此鼓励《广州文艺》坚持本真的文学理念,提倡个人对生活的真切体验。

作家熊育群鼓励《广州文艺》坚持“走自己的路”。他说,广州是一个大城市,拥有特色鲜明的岭南文化,应该办出有特色的文学杂志。新版的刊物从文化气息上来看,跟原来完全不一样,这种版面跟流行刊物、时尚杂志的区别就是文化味比较浓。

“看了改版后的《广州文艺》,我的第一感觉是惊讶、惊喜,刊物改成这样子既出乎我的意料,又入我的心,看这样的刊物感觉很舒服。”作家温远辉如此说。他同时建议《广州文艺》“先走走看看”:“杂志的改版体现着这个时代的编辑和作家对一本刊物的尊重。《广州文艺》从约稿到栏目的设置,跟去年的刊物相比有了很多新的想法,也有了新的面貌,能否走得成功,要看如何把栏目坚持下去。先走一段时间看看,只要受到了作家的欢迎,读者的欢迎,就大胆走下去。”

事实证明,改版后的刊物不仅得到业内人士的青睐,也逐渐得到了读者的肯定。据不完全统计,自改版以来,《广州文艺》所发表的作品,已有数十篇被《新华文摘》《小说选刊》《中华文学选刊》《小说月报》《读者》《作品与争鸣》《散文选刊》《散文海外版》《文艺报》《文学报》等国内知名选刊和报纸选载或介绍,部分作品被收入了小说、散文和报告文学的年度选本,是创刊以来选载率最高的时期。同时,刊物的订数也已有了相当的增长,让业内人士感到十分欣慰。

培养作者队伍 挖掘文学新人

到目前为止,《广州文艺》已连续出版发行了近四百期。曾在《广州文艺》上发表过文章的,既有像陈残云、秦牧、吴有恒、金敬迈、张永枚、柯原这样的本土作家,也不乏像叶辛、张平、刘心武、李国文、张炜、方方、王梓夫、赵大年、赵丽宏、李佩甫、叶永烈、叶兆言、裘山山、肖复兴、苏童、叶延滨、杨少衡等全国知名作家的身影。有许多作品产生了令文学界瞩目的影响,如张宇的《脊梁》、赵大年的《青果黄花》、陈海燕的《黄海潮》、李佩甫的《车上没有座位》、叶兆言的《烛光舞会》、李忠效的《我在美国》等。

问渠哪得清如许,为有源头活水来。《广州文艺》在向读者奉上一道道精神食粮的同时,也积极举办多种文学活动,坚持不懈地培养作者队伍,挖掘文学新人。为了挖掘和培养广州本地的文学新人,在广州市文联的支持下,刊物举办了《广州文艺》青年作家笔会,邀请各大文学期刊的主编、部分外省市作家和广州(含番禺区)的青年作者参加。此外,《广州文艺》还走进校园,以论坛的形式让文学作品“走进”高校,并为大学生提供一次与编委、编辑面对面交流的机会。

经过杂志社的精心挑选,《广州文艺》面向文学新人的增刊中已出现“80后”、“90后”的作品。这些年轻作者接触新事物很快,文字以反映现代生活时尚题材的居多,而且充满激情。由于他们的作品贴近《广州文艺》所主打的都市文学题材,杂志社对他们的创作状况投入越来越多的关注,同时也对刊物的定位和发展前景表现出满满的信心。