李宝权书法擅篆、隶,这早为书法界所共识。三年前其个人书展中,以篆、隶为主导风格的作品,巨幅宏篇雄浑壮阔之风,已为书友们所称道。在学习书法的道路上,他一反从楷书学起的惯例,溯古求源,径从篆、隶入手,这使得他一开始便迥异他人,然而却又是符合其个性发展的十分正确的路子。

“篆尚婉而通”。宝权篆书行笔劲健,气酣力足。意态端严中不乏飞腾之势,可见其多年研读三代铜器铭文神追古人的心路历程。“隶欲精而密”。其隶书则运笔悠然从容,横鳞竖勒,笔笔不苟,因掌握了“逆入——涩行——紧收”的笔法要妙,笔势活泼轻灵而不失凝重遒劲,笔画柔中寓刚,意气深厚,朴拙中透着秀丽,不故作新姿异态,得自然清整之美。通观之则在气势雄浑壮阔中漾溢着古朴的金石气息。

宝权深谙“笔性墨情,皆以人之性情为本。是则理性情者,书之首物也”(清·刘熙载《艺概·书概》)的道理。故在研习篆隶的同时,对草书知难而进地颇下了一番真功夫,而以章草成就最大。宝权通篆而知书法之源,笔下婉转圆融,畅达遒劲,锤炼了驾驭线条的能力,为其日后的今草(小草、狂草)创作,打下了坚实的基础。宝权擅隶,则使其在得到汉碑向背俯仰、波磔起伏的基础上,放开笔势,逸而为章草。章草乃隶书之捷,“急就”即其本意。“草贵流而畅,章务检而便”。今草要以奔放畅达为佳,章草则务求法度和简捷。古今习草者无不视先学章草为正宗,以求下笔有源,险绝求变之前须能先立平正。学书以真迹为佳。汉代史游、三国皇象章草,虽被尊为章草典范,可惜真本早佚,即使“松江本”、“玉烟堂本”,亦属摹刻,惟存意态可察,笔情墨性难辨。宝权学章草,不抱守《章草草诀歌》,直接选取原作。他曾多年以《急就章》诸本日课临池,品味其朴拙古雅的意蕴。后经比较,从更接近现代审美习惯的角度,坦露其学书感言:“古之章草未能宏逸,虽不能实用,但其书法之高古渊雅,严谨工美,自有人好焉,故历代相传,生命未绝,大家倍(辈)出。余最喜宋克、王蘧常,造型古朴可爱。”(《李宝权书法作品集》)

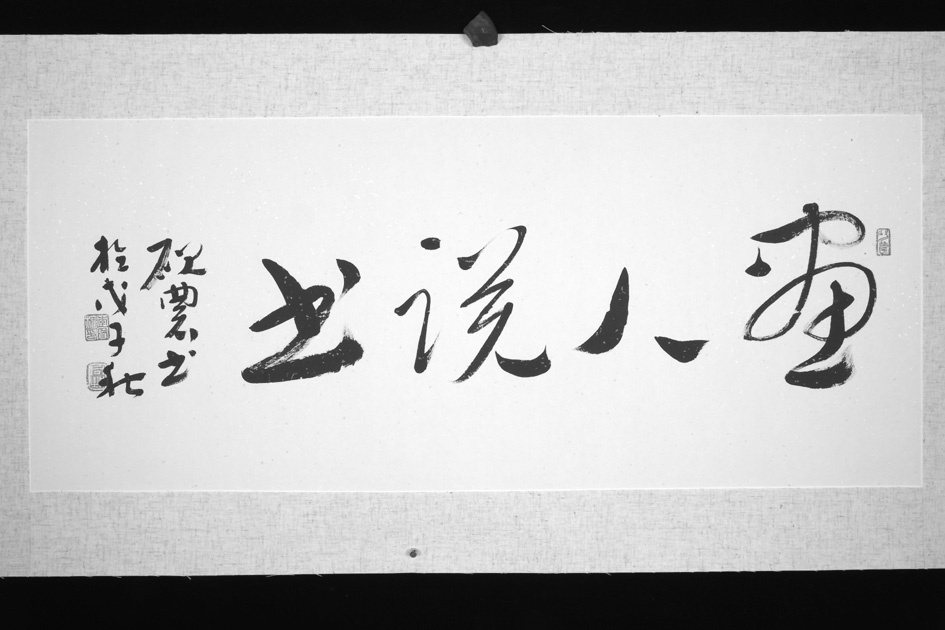

宝权近年的章草大气磅礴,令人耳目一新。然而新而不怪,因为他的章草是从深厚的汉隶功底生发出来的。这不同于当下许多“心无旁骛”的书家作品,专仿古今某家或以集字法代替创作,即无根底更无个性可言。宝权把章草的规律和特征统摄于笔下,又颇有隶书意趣,他作章草深明运笔的起止向背,纵横转换,故能得心应手。笔锋到处,或方或圆,提按使转,节奏分明。波磔放得开,出锋收得住。将章草“笔短意长”的特征掌握得恰到好处。笔势飞动而稳健,飘扬洒落,神采奕奕。观其笔画,粗不臃肿,细不薄弱,意蕴内含。体势舒展处如凤翼开张,翩然秀美。结构则严密而不松懈。章法上虽字与字互不连绵,但意不孤立,字与字之间上下呼应,行与行之间左右顾盼,通篇浑然和谐,气息贯于行列。章草字字独立,笔画简短,小易而大难,故古今作章草多为尺幅小品。宝权因有长年书写大字篆隶的能力,作章草亦能四尺、六尺、八尺条屏,高悬肘腕大笔淋漓,洋洋千百言,从容挥写,健笔风行,气力弥满,以充满力感和运动感的点线,创造出形体硕大的美感形象。其长篇巨制高悬堂壁之上,直观形式上即给人以气势恢宏之感,令人精神振奋。而这种富于哲学和美学意味的大气,不是刻意做作出来的,是书家自己胸怀气质与精神境界的外化,是笔下的自然流露。书家因器识高而有胆气,因功力深而充满自信。大气对于书家来说,是极其可贵的艺术品质。宝权的草书,“翰不虚动,下必有由”,是老老实实的真正书家的草书。艺术要靠功力支撑,来不得半点的投机取巧。古人说的很有道理:“华之外观者博浮誉于一时,质之中藏者得赏音于千古。”(清·沈宗骞《芥舟学画编》)笔者常见宝权临池作草时那种专注与动情之态。高捉锥管,笔随意走,万毫齐力,牵连引带,提按使转,动不逾矩,力到、笔实、墨沉、形端、气满,那么气定神闲地从从容容地倾心投入,对草变规律的细心扒梳,心中与古哲时贤对话,鉴赏品味的同时,一笔一画,一字一篇,起伏律动的线条如同心律与经典合拍。如此立定根基,由表及里,因法而意,从形入神,渐次提高,勤奋日进,必然通达成功之路。