能将吃写得十分动人的作家要数梁实秋与汪曾祺。不算薄的一本《雅舍谈吃》真可与《随园食单》比。梁实秋出身大家庭,到他父亲这一辈,家中的仆人据说还有三十多名。这样的家庭,我想是可能支得起炖燕窝的小炉的。我看了《雅舍谈吃》中关于面的一则,明白梁先生在吃面方面是内行。尤其是其中谈到的炸酱面的菜码儿,芹菜择洗净了切成碎末,水开了一焯即可,这种菜码儿,拌炸酱面吃美极了,我常常奇怪芹菜为什么切末儿和切段味道硬是不一样。

前不久买了一本小开本的《学人谈吃》,其中汪曾祺先生的文字漂亮极了。谈菌子、谈云南的干巴菌如何如何好吃,令人向往之。文章的名字也极雅——《菌小谱》,其中有段文字我是硬写不出来的:“菌子里味道最深刻。样子最难看,是干巴菌。这东西像一个被踩破的马蜂窝,颜色近乎于牛粪,乱七八糟,当中还夹杂了许多松毛、草茎,择起来很费事,择出来也没有大片,只螃蟹小腿肉粗细的丝丝,洗净后,与肥瘦相间的猪肉、青辣椒同炒,入口细嚼,半天说不出话来!”

看了这段文字,让人想马上就去云南,去见识一下这“滋味深刻”的干巴菌。因吃而想去某一地在我是常有的事。比如那次在李锐家,蒋韵给弄的酒菜,其中有“火边子牛肉”一味,令我至今难忘。很薄、通红,比薄饼还薄,一张一张的,又像果丹皮,好像要比“灯影牛肉”厚一些。蒋韵说切丝吧,我说切宽一点吧,结果可能还是切丝的好, “火边子牛肉”味道好极了!配以辣子,越嚼越美,滋味越嚼越出,真是好吃的打耳光都不肯放。

宋代苏东坡是一大吃家,曾写过许多诗以记其吃,其中有两句:“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”诗中所记二物都是好吃的东西。

查上海古籍出版社的《绝句三百首》,对这首诗的注释真不能令人满意,解释得太呆头呆脑了:“蒌蒿——一种生在洼地的野草。”近年来的注释文字大多干巴如此,这真令人怀想周作人先生为其译著做的活泼有趣的注释。我这个人喜欢随手记下一些什么,在属于我自己的书上,只要在手边,又有想记的,就记了。说得好听一点叫“书衣文”。比如我在周作人的《泽泻集》的扉页上就记了这么一则,当时在南京,住上乘庵。这一条书衣文与蒌蒿有关系:“至南京第二日,苏童自外归,手提网袋,袋中紫紫绿绿,苏童谓之曰:蒌蒿。遂择洗,遂切肉丝,遂下锅烹炒,清香无比,风味殊绝有野气,食之余,兴犹未尽!第三日,又买一大网袋蒌蒿归,王干与唐炳良来,炒蒌蒿杂以肉腊诸味,饮双沟白各五六杯,是为1989年南京行一快事矣。”

蒌蒿的样子很不好说,因为是吃茎,卖的时候已经把叶子打了,一捆一捆扎好了卖,眼睛近视的会以为是在卖韭菜。但蒌蒿的茎是圆的。上端绿而下端渐紫,把老皮剥剥,切成小段,下锅一炒,那味道的独特之处是“清”,除了清还是清。苏童很会做菜,他在磁波炉上炒菜的时候,我突然建议吃条蛇!因为我在上乘庵北边的菜市场里看到了卖蛇,一大蛇皮袋的蛇在蠕动,卖蛇的人宰蛇用一把腥锈的剪子,把蛇头“咔嚓”剪下去,然后再用剪子把蛇肚子割开,小小心心取出蛇胆放在一只广口大瓶子里,蛇皮剥好,那粉嫩嫩的蛇肉还在蠕动,在蛇肉上间隔着斩几刀,那蛇肉才能老老实实被盘成粉嫩的一盘。我站在那里看斩蛇卖蛇,后来写了中篇小说《城庄》,这部小说里有许多蛇滑来滑去。苏童也很怕蛇,我提议吃蛇,他就摇头,后来却吃了刀鱼,刀鱼很美,烂银一样白!腮是粉红,那种红真是娇气。刀鱼的样子就像一把很俏式的刀,一串七八条串在一起卖。当时已见不到大个儿的刀鱼,刀鱼虽小却肥腴,吃刀鱼的时候我想起了河豚,以河豚皮做灯,不知怎么会鼓鼓的。鱼皮上的刺一根一根立着,怒发冲冠的样子。“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”不知道现在春之四月,扬州、南京一带还有没有河豚可卖。日本作家若山牧水写过一篇散文叫《河豚》,说他怎么吃河豚,其中写道:“它身上长着宛如虎皮般的漂亮斑纹,好像还活着似的闪烁着光亮……”日本文字缺少俄罗斯文字的那种广阔与博大,也没产生过像《静静的顿河》《战争与和平》那样的作品,但日本文字具有一种独特的美,尤其是散文。夏目漱石、川端康成是很了不起的散文大家。夏目漱石的《文鸟》《十夜梦》写得可以让人一读再读。田山花袋的《棉被》和太宰治的《斜阳》虽是小说,却不妨当做散文去读。日本的散文为什么美?可能与日本的地理自然、人情风俗有关。激进的、革命的感情可能更适合于诗,闲适的、宁静的情绪更适合于散文。

我喜欢日本料理的形式美,像是专门做来给眼睛看的,吃倒在其次,白白的糯米饭,卷在紫菜里,腌渍的小菜,粉色的拳萝卜,黄色的稻糠腌的长萝卜,绿色的黄瓜和近乎于黑的腌厥菜秆儿,搭配在一起就是一幅色彩悦目的画儿。中国的菜肴却跑出了圈儿在盘中大肆雕刻熊猫、凤凰、小鸡、小兔。饮食毕竟不是雕塑。我很怕在宴席上看到用大萝卜雕刻染色的很灿烂的凤凰,或是抱着竹子的熊猫,太没意思。

那次我到峨嵋山洗象池,在饭店里坐下来,下着雨,店外是一大片芋田,芋叶很大,呈三角形。朋友点了一条活鱼,即至端上来,鱼身子被滚烫的浇汁淹没,鱼头却活着,鱼嘴大喘大喘地开合,看了让人浑身难过,觉得深深地对不起那条备受酷刑的鱼儿。世上万物,其实最可恶的是我们人类。印度有一道传统菜是“烩孔雀舌”,一盘菜要宰杀多少只美丽的孔雀,这样的菜不吃也可。

中国饮食文化有自欺的一面,如南京鸡鸣寺,在我的饮食记忆中那里的素面真好吃。双冬面,端上来,面上是黑黑的冬菇和薄片微黄的冬笋,味道硬是很厚很香,一边吃一边从楼窗看远处九华山的塔和玄武湖的水。鸡鸣寺的素菜很有名,但都起了不少荤菜的名字,如烧鹅、烧鸭、馏肝尖、木须肉之类。为什么纯素菜而非要用荤菜的名儿呢?

1987年我在西安,承贾平凹兄赠诗集一本,其中有首诗很有意思,仅比日本俳句长一点,或者可以说它不是诗:在中国/每一个人遇着/都在问:/“吃了?”这也许是自嘲,但十分写实。触及了中国最大的问题。我们许多人见面依在问“吃了没?”如果不问“吃了没”问什么?

朋友金宇澄给我讲过他们在黑龙江打狗吃狗肉的事,声面血腥,人为了吃,几乎什么事都能做出来。金宇澄的小说写得很漂亮,菜也做得很漂亮。他在我的小厨房里嘭嘭啪啪将一只仔鸡一剖为二!给我做了一道炒仔鸡块儿,纯粹地炒熟,汤汁在煸炒中越收越浓最后红红的全部包裹在鸡块儿上。那鸡肉很妙,又脆又嫩。他做的汤也是又红又浓。与我大不同,我做汤要淡,要清。我喜欢冬瓜汆小羊肉丸子汤,汤要一清见底,丸子要小,或是青豆虾仁汤,白水入青豆虾仁,然后入微盐,除此什么都不要。墨斗鱼洗净撕去皮膜切细丝汆汤也十分鲜美,是我父亲的拿手好戏!我的父亲精于美馔。

我在陕西住过两夜,那间屋的正面墙上贴着一张其大无比用朱砂画的黄纸符。让人几乎整夜难以入眠。恰好镇上又死了人,哀哀的哭声和缓缓的鼓乐不绝于耳。死人住在坡之上,第二天要入土,入夜便点了气概非凡的“引魂灯”,一盏一盏的灯闪闪烁烁从坡上一直逶迤而下。第二天我为看出殡起得很早,那天早上的大雾使螅镇蒙上了一层哀愁的色彩,我看到了一个小桌儿,桌儿只有一尺半见方,着红漆,上面画着鱼和石榴。小桌儿被孝子捧着,上边放着几样菜,菜都盛在拳头大小的青瓷碟里。那桌儿小的令我吃惊,后来我知道那一带的饭桌儿大体都那么大,那里的生活很艰苦,大饭桌简直派不上用场,达尔文的“用进废退”的进化理论竟在这里的桌子上得到体现,那是艰苦生活的缩影,让我不由地想到了“食前方丈”。这个词,有些人是“食前方丈而尚无下箸处”,有些人却因饥饿而至死。饮食上的天壤之别说明了革命的必要,中国无数次的革命大都源于饥饿。人们因饥饿而揭竿起义。古代某年大饥荒,不少人纷纷饿死,帝问大臣:为什么饿死?答曰:没有饭吃!既没有饭吃,帝曰:何不食肉糜?那些濒将饿死的人怎么能不揭竿而起?

我的一位画画儿的朋友马小远,曾经拍过近百幅饮食方面的照片,1990年他在墨西哥死于心脏病。那些照片也下落不明。照片打动我心的是每一幅都与吃有关,窝头稀粥大葱是一幅,粽子青瓷碗桂花糖稀又是一幅。近百幅照片全是他在各地写生时拍的。其中有一张照片上的一种物件我怎么也看不懂,像是出土的被踩扁的头盔,上边还有泡钉状东西。他告诉我那是榆林地区的一种饼,用蚕豆大的石子烧热烙的。这近百幅照片我始终认为是十分有价值的,比如当年插过队又在知青食堂蒸过几年窝头的人,看了那幅“窝头图”能无动于衷!现在吃窝头的机会很少了。玉米面窝头切片,搁在炉子上烤得焦黄焦黄的真是好吃。令人怀念。

1975年我去红沙坝,住在那里,和马小远挤在一起住了一个星期,并看他们比赛吃。那次是比赛吃包子,很大个儿的包子,猪肉和洋白菜馅儿的。一个叫周紫碧的知青,把包子满满排了一扁担,数一数,一共23个,结果他很镇定地吃完了,赢了一盒我记不起是什么牌子的烟。他是那一带的吃包子冠军,后来就得了个动人的外号——包子!那时候还没有吉尼斯世界之最,如果有,能吃第一的纪录我想应该在中国!

这几年很少有人再去比赛吃,因为吃对人们也没多大诱惑。不愁吃之余,人们便想法儿吃一些奇奇怪怪的东西,吃蝉,吃蝎子,吃蛇。1991年朋友招我去“好望角”小酒店小饮,突然说要吃蛇。这家酒店里没有,老板便让人马上携了铁丝笼去另一家大餐馆去取。取来了,那个年轻厨师有几分怯,颤抖抖把蛇从笼里取出来拿给我们看,却突然手一抖把那蛇给顷刻间滑掉,便马上把啤酒箱子挪开,没有;又把蔬菜小心翼翼地倒挪一气,也没有。想不到我们吃到一半的时候,某君举杯起来敬酒,却惊叫起来,那条蛇竟盘缠在我们头顶的吊灯之上。 我父亲写过类似家训的东西,食器一条写明“盘碗不用花瓷(彩绘),用青瓷、白瓷、黑瓷。”而我能经常想起父亲的一句话是:“永远得不到满足永远幸福。”有一个十分有名的厨子说过:一桌菜要想让人们吃好,一定要精而少,想吃而已经盘光碟净才是好境界,这太像作家写文章了,写到精彩处,没了,让你痴想半天。

人们的生活中是需要种种的不满足的。最难过的日子莫过于想吃什么有什么想穿什么有什么,这后面往往是难耐的空虚。在饮食方面如果有永远的不满足也许是大好事,不满才会有得到后的喜悦。对一切都入了,才会平淡下来,对一切明白之后才会有真正的沉静。《红楼梦》就是作者从繁华场中走出来之后的产物。繁华落尽世味尝遍然后著《红楼梦》!吃过那种种奇特美味之后才有了这样两句话:“百菜不如白菜/诸肉不如猪肉。”

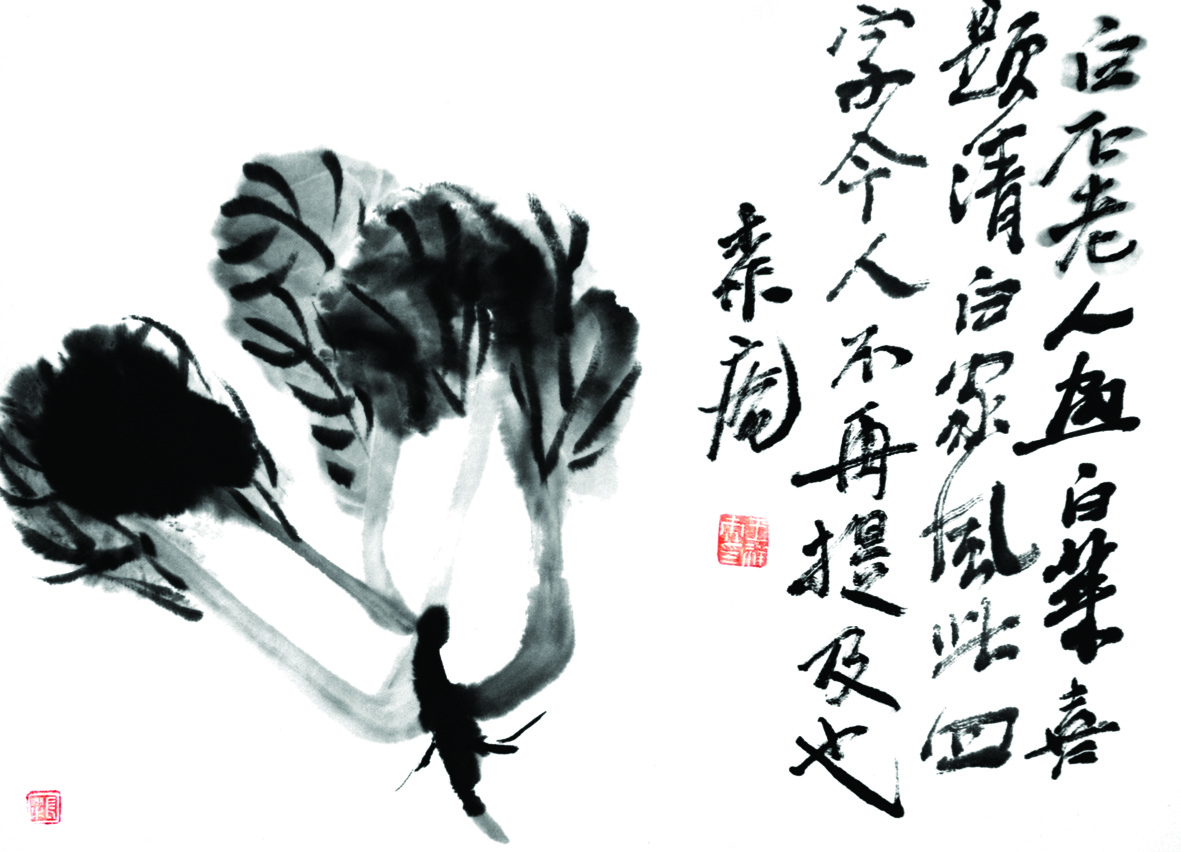

真正精于饮食的人,往往会于极淡处品出至味。如米饭,我是30岁以后才明白上好的大米白吃是那么美,又如小白菜,在开水中一焯即搭出来淋香油入醋盐是那么美,怀素曾为几枚苦笋写下了著名的《苦笋帖》,五代的杨凝式的《韭花帖》赞叹韭花之味美。我最喜欢的帖子是欧阳询书的《张翰思鲈帖》,因思家乡美味而弃官不做的人不知古往今来能有几个。

珍视一米一豆,饮食才会有大滋味。于贫苦中施行俭节并不是什么了不起的美德,于富裕中律行俭节才是一种修炼。真正能于饮食方面领略“滋味者”,大多是从狂饮滥食中省悟过来的。写作亦如此,真正华丽过的才能谈平淡。

(节选自《四方五味》,王祥夫著,东方出版社,2011年1月出版。文中配图皆为书中插图,王祥夫作)