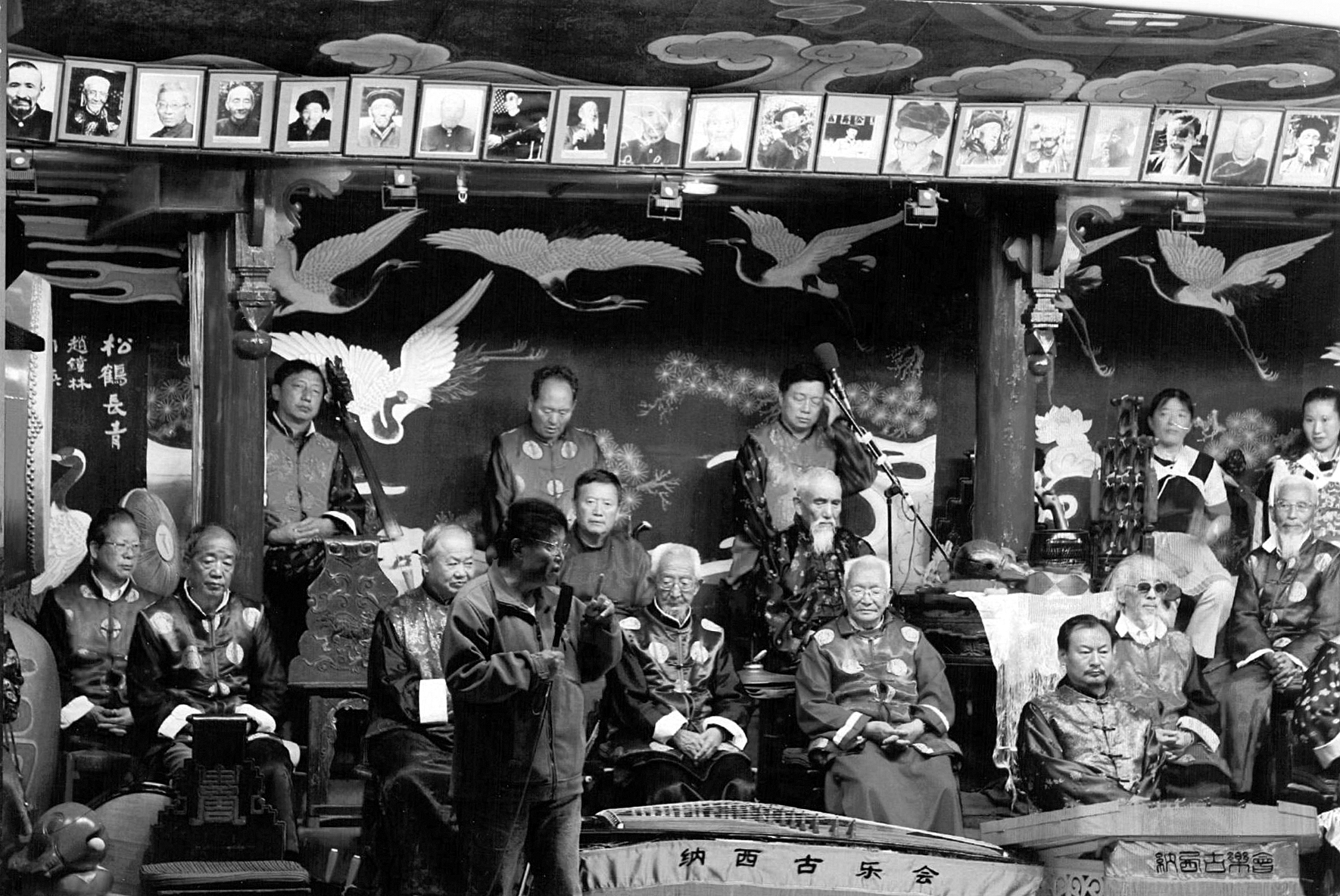

宣科先生的现场主持成为纳西古乐会的一个招牌

《公民宣科》是一本很有意思的书,首先是“有意思”的人:口述者宣科先生和作者蔡晓龄教授,都是纳西族;其次是“有意思”的形式,一本以散文写成的人物传记。

宣科是纳西族的音乐民族学家。27岁入狱,48岁出狱,出狱后开始打造纳西古乐品牌,使这一中华民族文化瑰宝走向世界,他自己也成为扬名中外的文化名人。宣科本人就是一个传说。走进宣科的世界,人生喜怒哀乐百味混杂以及事态风云变幻的纠结,会给人带来极大的震撼。而对于宣科的博学、智慧和幽默,我在初中时就曾耳闻。一口气读完晓龄的《公民宣科》,活灵活现的宣科形象跃然眼前。

《公民宣科》之书名,是宣科和晓龄独具匠心的创新。对于“囚犯”而言,“公民”代表了对个人的尊重和维护,代表着拥有了自己合法的独立、自由和权利。宣科因为政治原因在监狱里待了21年,“囚犯”与“公民”形成了一个鲜明的对比,也可以看出宣科对自己终于成为合法公民的欣喜和珍惜。而在监狱里承受的苦难、耻辱和血泪甚至死亡,晓龄是以调侃诙谐的口吻替宣科说出来的,这一调侃诙谐的后面,支撑的是多么沉重而令人窒息的压抑啊。能够把社会的、时代的和自己的苦难、灾难如此看开的人,其宽广的胸怀是无人可比的。宣科看透了人性的善恶,看清了人类的共同命运。

宣科能够把人性中的负面因素转化为正面的积极的因素,在困难中坚持永远的站立姿态,在人生固有的悲哀里微笑着,并且从中把握一个民族的性格,这真的是一个了不起的人。

历史如一面镜子,透过镜子,我们看到了昨天,也可以看到明天,最难得可贵的是,对于今天社会的喧嚣和浮躁,能够常常保持清醒和警惕,避免历史的重演。

从艺术上看,这本书可以说是散文形式的创新。像晓龄所说的:“这不是一部由主人公叙述、再由秘书或书记员录音记录整理而成的文字。这也不是一部预先设计再针对一个个问题展开访谈后笔录成的文字。更不是人物传记。它是散文,以某个人为表现对象的散文。”晓龄用宣科真实的材料为蓝本来进行角色的演出。宣科和晓龄都对文学、音乐和美术造诣很深,接受了广博的世界文化的熏陶,这些为宣科和晓龄在艺术和思想上的共鸣奠定了交流互动的平台。40个单篇,塑造了活灵活现的人物,摆脱了一般散文的小情调和假大空的局限,可以看出作者的用心良苦和高超的艺术技巧。

首篇《我是谁》,像是一个深奥高远的哲学题目。晓龄巧妙地用这个题目,在篇幅短小的形式下浓缩了丰厚的内容,交代了宣科先生的出生、童年和青年时代,重点凸显了宣科先生21年的监狱生活,和之后20年来在古乐宫的工作。书中谈到,宣科的音乐方面的节奏、旋律感是跟他的摇床工的职业紧密联系在一起的,“我的受难是上天在以特殊的方式表示对我的青睐”。漫长的一生用几个精彩的片段衔接而成功。

《公民宣科》从第一人称的角度,以内心独白的自述方式缓缓说出了宣科的故事,亲切温馨。整本书没有深奥孤僻的语言,采用的是人们最喜闻乐见的拉家常的口语化语言,阅读时,在感受宣科先生精彩而又充满苦难的人生的同时,没有更多的愤怒和哀怨,留下的只是淡淡的忧愁和惆怅。在不经意间,宣科精彩的人生片段已经铭刻在心。文章的语气明白如话,就像乐谱左上角的谱表定位。第一人称的独特叙事角度坦诚、真诚,仿佛把自己的一颗心都捧出来,毫无忌讳。每一篇散文都以老师或者长者的口吻教导年轻人,把血泪凝练成的人生经验教给正在成长的学生,显示了书的力量所在。只有内心充满力量和爱的人,才能达到这样的境界,这不仅仅是写作艺术的问题了。

大俗大雅语言的和谐统一,是《公民宣科》的一大亮点。在口语化民间化的语言下面,包含着宣科和作者的人生智慧。在《悲极生乐》里写说:“谁都年轻过,做过数不清的美梦。过沟上坎,明明在万丈悬崖边,还以为自己要飞翔,这就是天真。比画的动作太大,肯定要掉下去。掉在半空后悔了,嘴里却说:‘二十年后又是一条好汉!’这就是青春。青春的乐趣中,好奇和冒险占领很大分量。初生牛犊不怕虎,古人说的,我们也是这么过来的。在市面上历练多了,一般会变得圆滑世故,勇气不断衰减,胆量走着下坡路,这就是规律在显示它的力量,普通人的人生基本上就是按这个轨迹演进。”这是宣科的人生总结,只用了一个通俗易懂的比喻,调侃出了人生的虚无。就像《人生无赢家》里所说:“一捧泥土就是万物所归。既然得到的一切最终都将被剥夺,那么,最大的赢家就是最大的输家啊。”轻松诙谐的语言里包含着深刻的人生哲理。

在口语化的语言里也深藏着主人公的忧思,《过招》这样说道:“不可否认我们的经济社会在快速发展,但从文化的角度看,最令人担忧的是信仰危机和道德缺失。”“我们要消灭制度本身,而不是人,人是可以转变的。我们也曾经一度混乱,没有分清制度和人,走了许多弯路。”宣科能把理论知识灵活地运用在生活里,甚至在监狱里挨打时,他判断对方力气的大小,使自己在运气时减少了受内伤的可能;在地下挖矿时听出异常跑了出来,救了自己一命。宣科用6年的时间,写出了论文《音乐起源于恐惧》,对今天的学术界仍有启发。

宣科的命运就是某些现当代知识分子的命运缩影,很多知识分子由于天真幼稚而在历次政治运动中付出了沉重的代价。“真实则美,有力则美。”而真实却需要良心、勇气,虚伪和矫饰永远是真实的杀手,而美也夭折了。

还值得一提的是《公民宣科》里的语言,幽默诙谐。《悲极生乐》中写到“大智慧跟大慈悲结合,武装到一个人身上,那就叫幽默”,显示了宣科豁达乐观自信的人生境界。善也好,坏也好,大也是,小也是,通通留以千古。共冷热,说悲凉,说得失,笔笔卷过,留以千秋。

《公民宣科》的幽默感首先来源于宣科解剖自己的勇气和力量,宣科把自己看成是尘世的一粒尘埃,在大自然里,跟草树河流一样,跟马、狗、牛一样,有自己的独立的世界。宣科意识到世界是残缺的,要尊重一切具有生命的事物。面对强大的社会力量,当个人无法抵抗时,往往都用调侃自嘲的态度。《音乐欣赏课》:“大谈经典是荒诞的,甚至是可悲的。我知道许多人期待什么,他们只接纳时尚,我好比唐·吉诃德大战风车可笑至极。其实,我是为那些人存在的。要是所有的人都溜走了,我就为米开朗基罗、贝多芬、梵高存在!”这里,揭示了拒绝经典的现实状况,而面对尴尬和失败,宣科笔直地坚守自己的精神,可敬可爱。

《公民宣科》集40篇散文为一体,以点带面,集合起了宣科其人,既是其精神境界的写照,又是散文形式的创新。以这种短小精悍的形式进行人物传记的创作,并腾升出鲜活的生命力,无论如何是一件值得庆贺的事情。