中国电影整体的多样化发展

中国电影诞生至今106年,一个基本特点是“统”少“分”多。中国电影长期以来一分为三,分为“海峡两岸三地”,即大陆(内地)电影、香港电影和台湾电影。如果从三者的关系来看,中国电影106年的历史大致可以分为三个时期: 1905年至1949年,分治而有交流的时期; 1949年至1978年,分治而基本隔绝的时期; 1978年至2011年,由交流、合作走向融合的时期。

“分裂”、“分治”对于中国电影成长发展的负面影响是显而易见的,特别是1949年以后,疆域分治加上意识形态对立,大陆(内地)与台、港两地电影界基本隔绝,艺术资源、经验和信息互不相通,自然影响中国电影自身的交流、合作和发展。但大陆(内地)电影、香港电影和台湾电影,因从中华文化共同的源头流出,又在各自不同的社会历史和文化背景下,沿着各自不同的发展轨迹发展,都创造了辉煌的成绩。中国电影因而形成了大陆(内地)、香港、台湾三大发展板块,三地电影因此而有互补共赢的合作空间,中国电影因此而显得更加丰富多彩,更加成果辉煌。

大陆(内地)是中国电影发展的母体。上海作为中国电影发祥地,其上世纪三四十年代的现实主义创作潮流及其《渔光曲》《神女》《马路天使》《十字街头》《万家灯火》《一江春水向东流》等经典作品,对以后“两岸三地”电影的发展都发生了十分深刻的、根本性的影响。1949年以后“十七年”的大陆(内地)电影称为“新中国电影”,主要受苏联电影及其“社会主义现实主义”创作思潮影响,强调表现新的生活、新的人物,强调艺术真实性和革命理想性的统一。期间始终发生着现实主义与各种非现实主义(教条主义,公式化、概念化倾向,政治功利主义等)的矛盾和斗争,新中国电影史上的两次艺术创新高潮及其一批优秀作品的产生,都是现实主义对于非现实主义、反现实主义的胜利。“新中国电影”从正反两方面为我们创造了丰富的现实主义经验,其严格的历史主义、认真的创作态度、丰富的人文和人才资源,为“两岸三地”电影界称道。

香港电影被称为“东方好莱坞”。1949年以前的香港电影,实际上是以上海为代表的内地电影的延伸,上海电影人三次南下香港促成早期香港电影的繁荣,奠定了香港电影爱国主义和文以载道的现实主义基础。1949年与大陆基本隔绝以后的香港电影越来越多受到西方文化和美国好莱坞电影的影响,沿着“商业化、娱乐化、类型化、明星制”的道路发展,积累了有关商业电影制作的丰富经验。商业化带来艺术创作某些方面的低俗化倾向,同时也创造了艺术类型的丰富性。从李小龙到成龙,香港功夫片首先使中国电影走向世界,使“中国功夫片”立于世界影坛。相对宽松的创作环境带来香港电影在思潮、方法、题材和形式上的多样化发展。

台湾电影较之大陆和香港电影发展较晚,其崛起在上世纪60年代,“健康写实”路线恢复了中国电影的现实主义传统,李行、李翰祥、白景瑞、胡金铨“四大导演”的作品标志着台湾电影的第一个“黄金时代”。台湾电影的发展轨迹与大陆和香港都不同,既保留了更多的中华传统文化气息,又较早受到西方电影和文化的各种影响。

对中国大陆(内地)、香港、台湾电影的比较研究,会告诉我们两点:第一,“海峡两岸三地”电影,具有共同的中华文化渊源和基础,都是中国电影的一部分;第二,“海峡两岸三地”电影,在不同的文化背景下创造了各自的成绩和不同的经验,这些成绩和经验具有互补的意义,形成了中国电影整体的多元化发展。

在互动交流中增进了解,合作共赢

进入上世纪80年代,分处“海峡两岸三地”的中国电影不约而同地发生了艺术创新运动(香港“新浪潮”、台湾“新电影”、大陆“第五代”电影),其代表作《黄土地》《红高粱》《老井》《悲情城市》等相继在世界各大电影节获奖,由此产生“两岸三地”电影人“交流、合作”的强烈愿望。而随着大陆改革开放的深入、台湾宣布结束“戒严”、香港终于“回归祖国”,使“两岸三地”电影界交流、合作的愿望终于成为事实。

交流首先是从关于“中国电影”概念的拨乱反正开始的。在海峡两岸,此前关于“中国电影”的认识都是只限于此岸,对于彼岸的电影几乎一无所知。“台湾电影是中国电影的一部分”、“港、台电影都是中国电影的重要组成部分”、“一部完整的中国电影史应该包括大陆、台湾和香港拍摄的全部电影”……这些在今天看来都是常识,在上世纪80年代中期交流之初却是引起“两岸三地”电影人兴奋的热点、焦点议题。为了区别此前对“中国电影”的理解,有人提出 “华语电影”、“大中华电影”等概念。总之,“中国电影”完整概念的建立,为“两岸三地”电影的交流、合作和融合奠定了认识基础。

两岸电影界的学术交流是随着1988年年初台湾宣布开放民众赴大陆探亲,借“探亲”、“旅游”的名义开始的。1988年中国台港电影研究会应运而生;1990年10月,中国电影家协会邀请台湾电影导演代表团正式访问大陆,打破两岸电影界40余年的隔绝;1992年,“大陆电影代表团”等四批大陆影人相继访问台湾,开启了两岸电影界的“双向”交流。此后,“两岸三地”电影界的学术交流和人员往来越来越频繁:一年一度的中国金鸡百花电影节、上海国际电影节、中国长春电影节,曾经两度举办的珠海“海峡两岸暨香港电影节”,曾经10次举行的“两岸三地导演研讨会”,还有一年一度的香港电影“金像奖”、台湾电影“金马奖”等,都成为“两岸三地”电影界互相展映观摩影片、共同切磋探讨中国电影发展,以及同行友好相聚的节日。李行、谢晋、吴思远等分别成为“两岸三地”电影交流的带头人物。在大陆,台港电影研究成为一门新兴而热门的电影学科并进入大学课堂,由程季华、李行、吴思远主编的《中国电影图史》也开启了“编写一本完整的中国电影史”的先河。

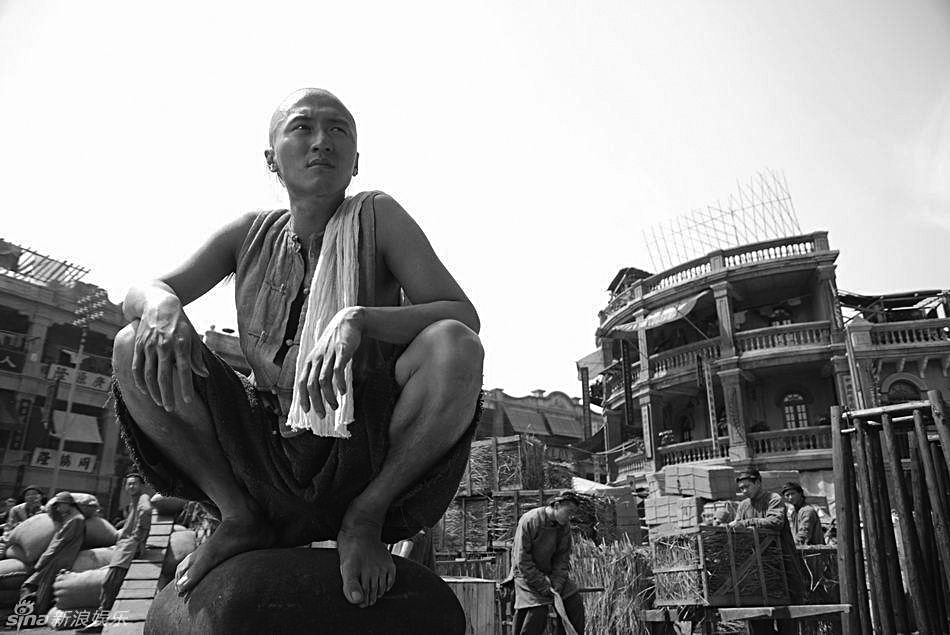

合作拍片与学术交流同步进行,是近30年来“两岸三地”电影交流的重要特点。内地与香港合拍电影开始于1982年的《少林寺》《火烧圆明园》《垂帘听政》,其后在上世纪80年代中后期、90年代初期,多次出现“海峡两岸三地”合拍电影的高潮,合拍片产量每年可达30至50部,此一时期在国际各大电影节获奖的《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》《菊豆》《卧虎藏龙》等几乎全是大陆与台、港合拍电影。特别是2003年《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(简称CEPA)签署以后,内地电影市场向香港开放,内地与香港合拍片数量突飞猛进,达到每年30多部。自2004年以后,内地电影市场国产电影票房总数超过进口大片,内地与香港合拍影片也起了关键作用。

“海峡两岸三地”电影从交流走向融合

经过自上世纪80年代至今30年“海峡两岸三地”电影界的交流、合作和整合,“两岸三地”已经开始出现一批融合三地电影资源的“华语大片”,像《英雄》《十面埋伏》《如果·爱》《霍元甲》《集结号》《赤壁》《十月围城》《孔子》《狄仁杰之通天帝国》等。这些“华语大片”多数是“两岸三地”合拍片,特别是内地与香港的合拍片,有的虽然并不以“合拍片”名义拍摄,实际上也是融合了大陆(内地)、香港、台湾的资金、技术、人才、经验。这批“华语大片”的特点,一是在资金上大投入,一般都在数千万人民币以上,有的高达数亿,而且一般采取包括“两岸三地”在内的国际融资方式;二是在人才上,编导演、摄录美、服化道等主创力量,往往汇集起“海峡两岸三地”演艺界比较顶级的人才;三是在题材上,多数选择中华民族的历史、传说,注意加入中国传统文化、功夫等元素;四是在美学观念上,试图综合内地和香港的经验,如内地的文化反思、香港的商业理念等;五是在技术上,站在世界电影前沿,大量运用高科技、电脑特技制作,以制造视听奇观;六是在市场上,以“海峡两岸三地”为共同市场,在内地创造出票房奇迹,并且进军国外市场。

尽管以上影片取得的成绩高低不一,人们对影片的评价也褒贬有别,其中有的影片还受到来自观众或评论界的尖锐批评;但是总的来说,自2001年《英雄》以来,每年“华语大片”的摄制已经成为一个社会热点和独特的文化现象。对中国电影发展来说,这些“华语大片”显示了近30年来中国“海峡两岸三地”电影人从交流、合作到融合的成果,标志着三地电影在创作上的“统一”已经开始实现。

对于中国电影整体来说,如何进一步加强“两岸三地”的交流与合作,如何更有效地融合“两岸三地”电影的资金、人才、技术、经验、市场等各方面资源,如何在合作中去弊趋利,取得共荣同赢的效果,正是中国电影今后进一步发展的一个关键问题。而“海峡两岸三地”电影的交流、合作和融合,正深刻影响着中国电影发展的进程。