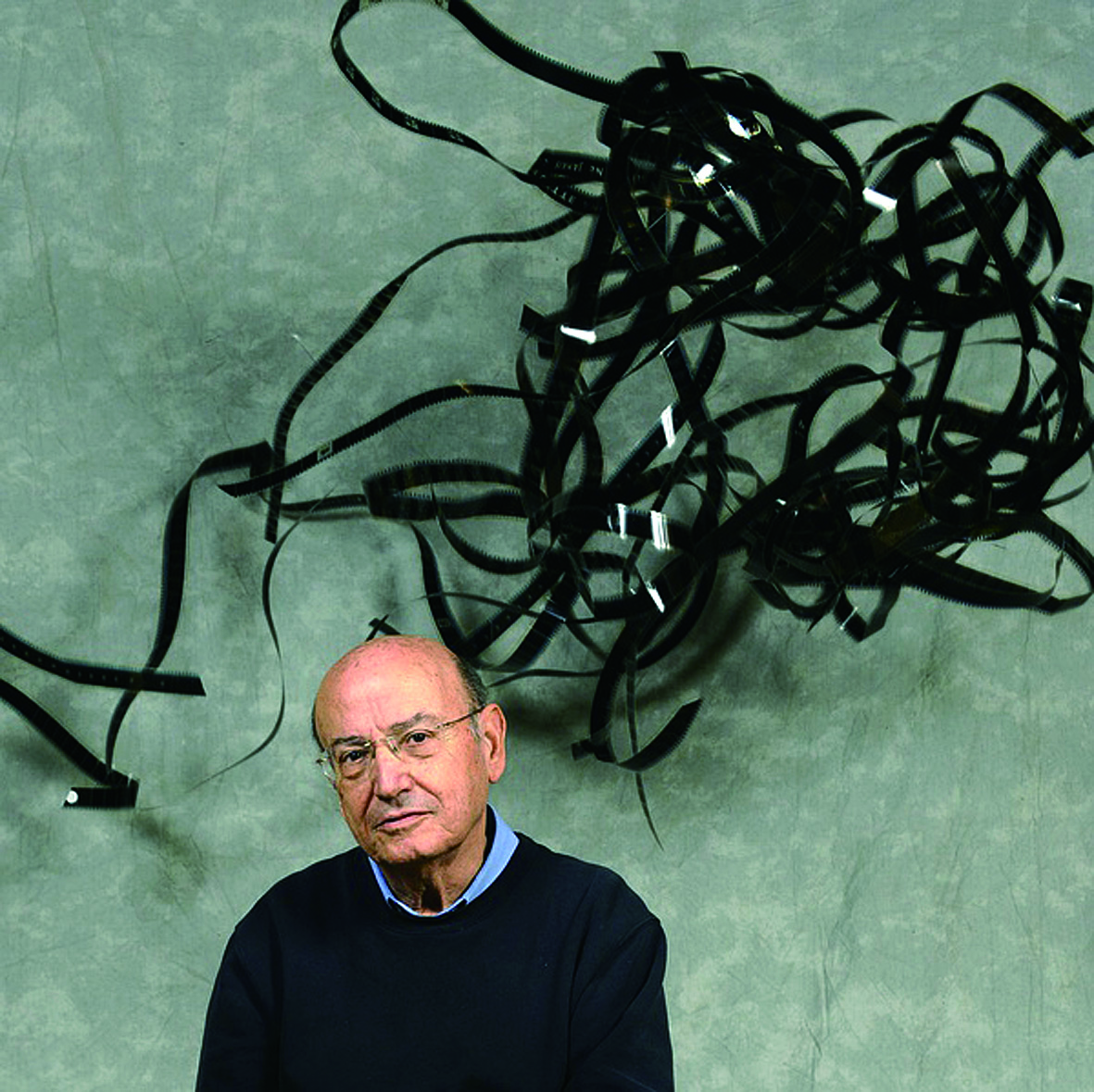

西奥多·安哲罗普洛斯

《永恒与一日》电影海报

《鹳鸟的踟躇》电影海报

《流浪艺人》电影海报

《尤利西斯的凝视》电影海报

《雾中风景》电影海报

《亚历山大大帝》电影海报

《亚历山大大帝》剧照

《雾中风景》剧照

《永恒与一日》剧照

1月24日,西奥·安哲罗普洛斯意外辞世。最近,这位76岁的希腊导演正在雅典附近的港口城市比雷埃夫斯附近取景。那一天,他正在过马路的时候被一辆摩托车当街撞倒,随即不治身亡。他于2011年12月开始拍摄的“希腊三部曲”最后一部《另一片海》成了永远的遗憾。

三日后在他的葬礼上,曾在《永恒与一日》(1998年)中出演男主角家小时工的女演员海伦娜在致辞中感慨:“他是一位历史与时间的诗人。”这是一个精准的概括,安哲罗普洛斯的电影以诗人之笔,游走在缥缈的哲思与历史的纵深之间。

永远“在路上”的诗人

1935年,安哲罗普洛斯出生在雅典一个普通的市民家庭。本来他在雅典大学学习法律,在看了戈达尔的《精疲力尽》(1960年)后对电影业心向往之。60年代初期进入法国高等电影学院学习,因与老师理念不合而未能毕业,回到希腊后以撰写影评为生。其导演生涯开始于短片《传送》(1968年),在40多年的从影生涯中,安哲一共拍摄了13部故事长片:1980年的《亚历山大大帝》获得威尼斯电影节国际影评人联盟奖;1995年《尤利西斯的凝视》捧得了评委会大奖;1998年凭《永恒与一日》得到金棕榈最佳影片奖。

他电影中的人物不是在漂泊,就是在自我放逐,要么就是在寻找,总之永远“在路上”。他的电影总是与水脱不了干系,河与海承载了人物的喜怒哀乐,弥漫在天地间的雾气为电影的画面定调。他喜欢仪式,不厌其烦地一次次拍婚礼场景。他的人物说话总像是吟诗。《雾中风景》里的小女孩乌拉念台词都是文诌诌的;《永恒与一日》中,妻子安娜一封旧信诗一般的剖白将作家对过去那一日的回忆收拢在哀伤的诗性中;《鹳鸟的踟蹰》(1991年)中,政治家在议会会场上放弃论辩的讲稿,只说了一句话:“有时,在雨声背后,为了能够听到音乐,大家都沉默着什么也不说。”然后离席而去。

安哲电影最耀眼的标签是长镜头,这传承自安东尼奥尼。他说:“我喜欢安东尼奥尼对长镜头的管制,比预期稍长一点的长镜头攫住了呼吸。我所拍摄的第一个镜头就已经是全景镜头了。”《流浪艺人》(1975年)长约4小时,只用了80个镜头,这部电影标志着安哲长镜头语言的成熟,1976年,美国影评人皮特·帕帕斯评价说,希腊电影史将以这部电影为分水岭,分为“前《流浪艺人》”和“后《流浪艺人》”两个时代。《尤利西斯的凝视》3个多小时,也只用了80多个镜头。镜头的主观视角往往是一个漂泊者,在旅途的间歇,他的视线于开阔的风景中沉默地凝视着偶遇的陌生人演绎的悲欢离合,彼时往往伴有他长年的合作者、电影作曲家卡兰德若女士悲怆而哀婉的主题旋律。

另一个亚历山大大帝

然而坦白地讲,关于安哲罗普洛斯,至今我仍所知甚少。看片的时候偶感费解,这与语言障碍有关,与影片的节奏有关,最根本的还是文化上和历史上的隔膜。最极端的一个例子就是《亚历山大大帝》。

早年在完全没去了解背景的前提下看了这部片子,完全不知所云,欣赏场面调度多过理解剧情。不知道为什么顶着响亮名号的男主角是个不起眼的山贼,依稀能看出是一群乌合之众建了个人间乌托邦,最后不出意外地变成了内部瓦解、陷于血腥屠戮的反面乌托邦,但搞不清楚各派别之间斗争的逻辑关系。事实上,电影的主角并不是那位征服欧亚大陆的帝王,而是近代希腊民间传说中的人物。每当民间有苦难发生,传说他都会降临人间救世。土耳其占领希腊后,救世主亚历山大大帝成了希腊民间皮影戏热衷的题材。安哲罗普洛斯将1870年真实发生的山贼劫持英国贵族事件放到了20世纪初期,将其作为观照当时希腊社会各派势力冲突的一面镜子。

关于该片,安哲罗普洛斯是这样表述的:这是一部“彻底的希腊东正教和拜占庭式的作品,因为它建构在许多礼拜形式的元素之上,结合了音乐、仪式和血的洗礼。当然还有片中人物的造型”。对于我们而言,比起古希腊,拜占庭是一个更为遥远的国度。在现代希腊,97%的人是东正教信徒。对希腊人来说,古希腊文明不过是一个印象,而拜占庭文明是活生生的。安哲罗普洛斯的葬礼正是纯正的东正教葬礼。

尽管他也在重写古希腊的母题,比如《尤利西斯的凝视》与《奥德赛》的对应关系,比如《鹳鸟的踯躅》和《雾中风景》里的寻父情节可以与忒勒玛科斯寻父相对照,但一个受西方现代文明浸淫的当代人谁手上没有点古希腊悲剧的遗产呢?而安哲罗普洛斯用以感知和表现的方式,却似乎与拜占庭文明靠得更近。有西方学者分析过,西方宗教突出理念与需要,东方宗教则强调美丽与魔幻——拜占庭艺术喜欢用背景烘托人物的神秘感,使他们显得超然于俗世之外;安哲罗普洛斯电影中的人物虽然是世俗男女,但他在苍白隐喻、雾霭弥漫的画面上用长镜头和演员富于仪式感的表演营造的,确是一种神秘而隐忍的氛围。

好莱坞电影得以在全球市场的争夺中胜出,绝不仅仅因为两次世界大战拖累了欧洲,作为一个“没有历史”的移民国家,不同的民族在“大熔炉”中消解了彼此的文化壁垒,方便制造“普世”的大众文化消费品。安哲罗普洛斯说过,“一个人不可能不受到生长环境和文化的影响,在成长时期尤其如此”。他承袭欧洲人文主义电影的传统,镜头里亦真亦幻的影像深深扎根于近现代希腊独特的语境中,即使为外人道,也是一道依稀的“雾中风景”。

我们都是“战争的孩子”

在《永恒与一日》中,作家问了一个问题:“明天有多久?”这很像铁凝问过的:永远有多远?他的妻子回答:“永恒或只有一天。”

安哲罗普洛斯走了,他留下的胶片上,有什么是可以翻过文明的藩篱,为世人所共享的永恒?

安哲讲过早年经历“让我成为了今天的我”;他说:“我们总是陷入残存的回忆之中,试图挖掘与重温我们亲身经历的某些特定时刻。我的作品中尽是童年与青年时的生活片段,还有我那时的情感与梦想;我相信这惟一的源泉,我们的全部所作所为都在这里。”他说,“记忆中的第一个声音就是战争警报声,而第一个画面则是纳粹军队侵占雅典的场景”——1936年,希腊发生政变,独裁的军政府掌权;1941年,希腊在纳粹德国的铁蹄下臣服,纳粹式微之后,希腊又爆发内战。他说9岁那年,有一天妈妈和他一起在几百具尸体中寻找父亲,这指的是1944年他的父亲在派别之争中被一个堂兄告发,一个激进组织以莫须有的罪名将其带走,几个月的时间里生死未卜。

他不止一次讲过,他是“战争的孩子”。他在接受一家中文媒体采访时说过:“这个世纪以战争开始,在这个世纪我们曾经充满希望……但到了这个世纪的结束,剩下的却是苦涩……而且是以战争结束。”

政治斗争的残酷对家庭的破坏,在《流浪艺人》和《猎人》(1977年)中有所表现。而儿时与母亲一起寻找父亲的悲伤记忆被他直接复制到了《哭泣的草原》(2004年)里。1967年,军队再度发动政变,直至1974年军政府才倒台,到80年代,希腊局势才稳定下来。上世纪的后20年,他的电影《塞瑟岛之旅》(1984年)、《鹳鸟的踟躇》和《尤利西斯的凝视》等,又将镜头对准了冷战与结束冷战的创痛。族群的分裂与无父的迷惘,国人并不陌生;冷战留下的裂痕与结束冷战付出的代价,我们也有切肤之痛。从20世纪走来,又有谁不是“战争的孩子”?

至于“放逐与自我放逐”、“生命的本质是孤独”、对爱的放手与追悔,这些形而上的命题无疑是跨文化的,每个作者都想讲好,安哲也不例外,不过他愈费力去设计宏大图景的时候,离这些命题就愈远,比如《鹳鸟的踟蹰》,比如《亚历山大大帝》,表现的主题愈单纯的时候,离得就愈近,比如《雾中风景》,比如《永恒与一日》。