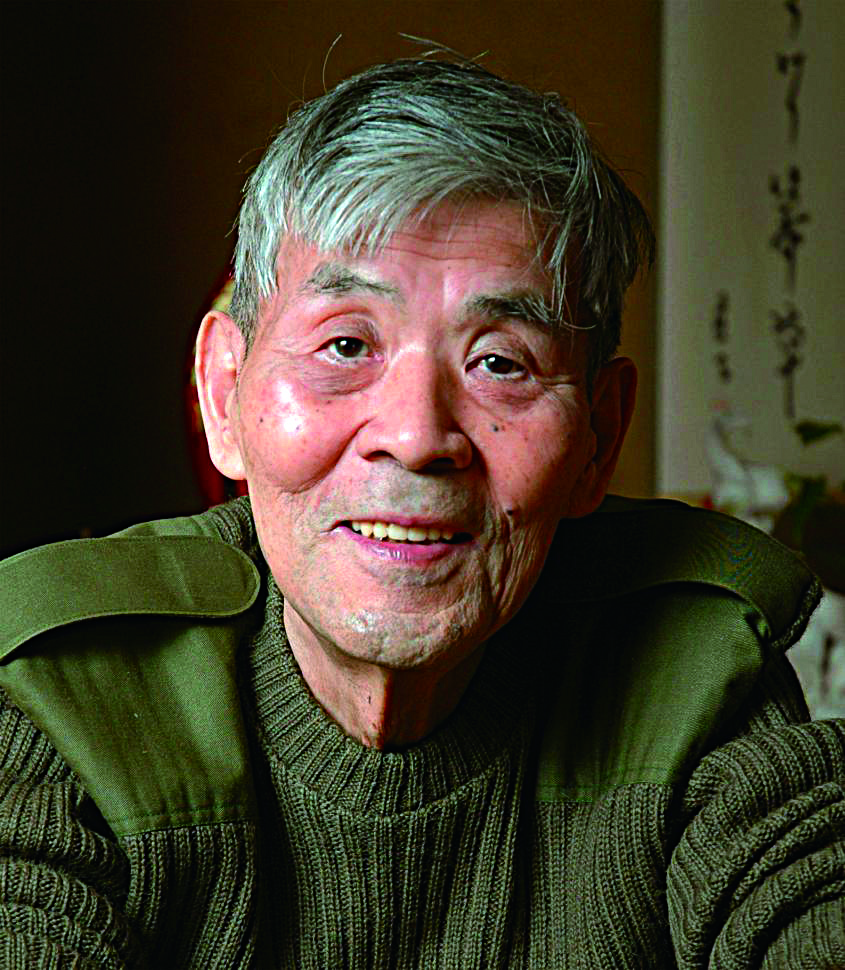

吉本隆明

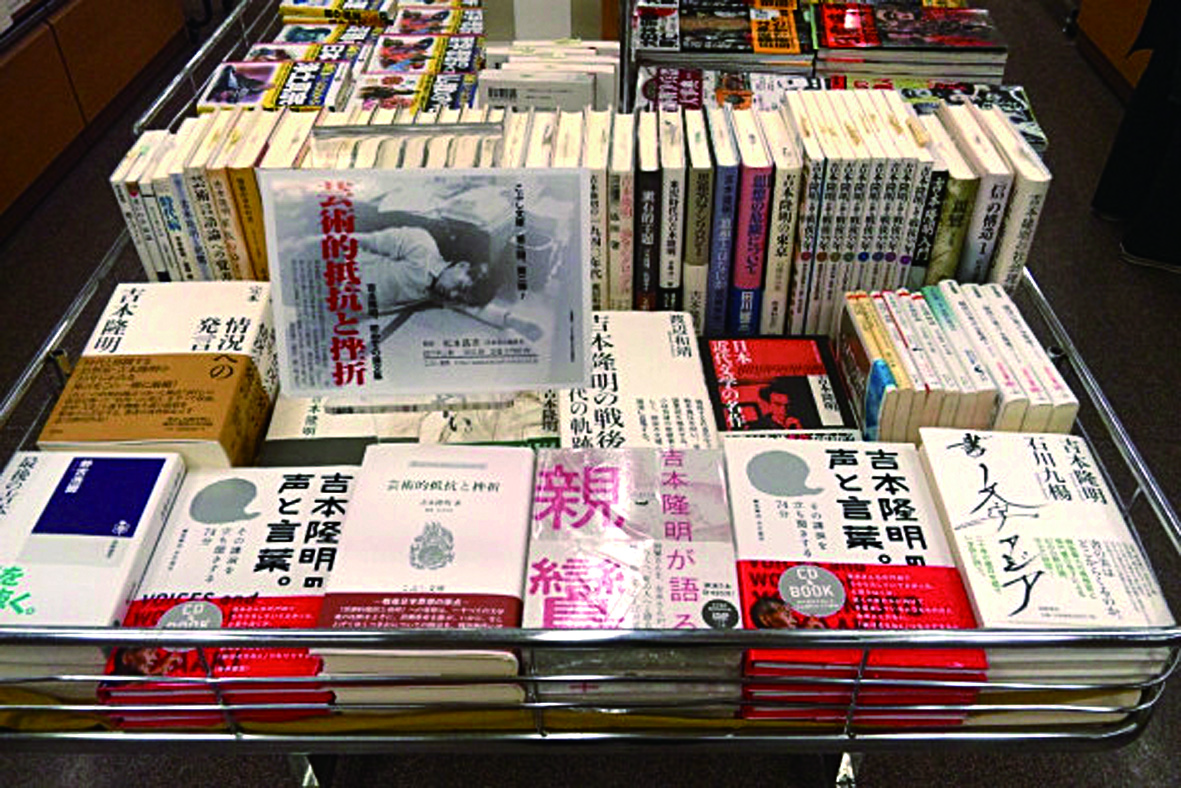

吉本隆明的作品

被称为“日本战后思想的巨人”的日本思想家、评论家、诗人吉本隆明于3月16日因肺炎在东京病逝,享年87岁。吉本隆明的子女也都是日本文艺界颇有成就的人士,著名漫画家春野宵子是其长女,而其次女则是我国读者熟知的小说《厨房》的作者——吉本芭娜娜。

吉本隆明1925年出生于东京月岛,1945年毕业于东京工业大学。理科出身的吉本在受到宫泽贤治、高村光太郎、小林秀雄等诗人和评论家的影响并接触宗教思想之后,于1943年开始从事诗歌创作。1952年吉本自费出版诗集《与固有时间的对话》,次年又自费出版诗集《转位的十篇》,最终获得“荒地新人奖”而登上日本文坛。其中《转位的十篇》第六篇中“我如果倒下/一个直立性将倒下”这一名句在日本广为流传。

吉本少年时代受到严重的军国主义教育,是地道的“战中派”。吉本的评论初衷也正是来源于他对曾是“军国少年”的自省。吉本坦诚地表明:“战败之后的混乱时期,文学家们都闭口不谈自己的意见。如果征求我的意见,我决心做最彻底的发言。”1956年在《文学者的战争责任》一文中,吉本对作家壶井繁治、岗本润等人在太平洋战争开始到第二次世界大战结束这段时期里的行为做了批判。1958年吉本在《现代批评》创刊号上发表了《转向论》,主要对太平洋战争爆发前日本一些共产主义者及左翼作家的“转向”——左翼作家停止自己的文学创作活动或改行——以及“非转向”问题进行了痛彻批判,同时也尖锐地提出了 “非转向”从某种意义上来说也是 “转向”的一种形态。在当时的日本,一些左翼作家认为自己曾采取了反战态度,因此自己没有战争责任。可吉本却勇敢地指出了他们的消极态度中所存在的责任问题。这种崭新的观点给当时的日本思想界带来巨大冲击,吉本也因此被称为“新左翼”运动的创始人、“战后思想的巨人”。

与此同时,吉本也是一名善于论战的猛将,他在1956年至1960年间与花田清辉围绕着文学家在战争期间的责任问题展开了长达4年的激烈论争,其激情和“拼命”的态度给世人留下了深刻的印象。此次论争被称为“战后最大的文学论争”,以吉本的胜利而告终。

吉本于1961年与诗人谷川雁等一起创办《试行》杂志。虽然创刊伊始是由三位同人共同编辑,但从第11号开始,杂志便由吉本单独编辑了36年,这不得不使人钦佩作为杂志编辑者和执笔人的吉本惊人的持久力和超强的忍耐力以及对事业的执著精神。《试行》杂志上连载的《对于语言美是什么》《共同幻想论》等文章,最终都成为吉本的重要理论性著作。

在1968年发表的《共同幻想论》可以被认为是“打倒一切假事物”的冲锋号。此书一经发表便受到日本青年一代的疯狂支持。80年代后期,此书还被译为法语,畅销欧洲,吉本因此获得“知识的巨人”这一美誉。吉本的思想之所以被青年一代追捧,是因其思想的根底来源于普通民众的日常生活,而这种理念被称为“大众的原型”。无论是在上世纪六七十年代的新左翼运动中,还是在所谓的消费社会化时代,吉本都与“大众”保持同步。1980年以后,吉本着手对包含亚文化群在内的文化、社会变化等多方面进行研究,并发表了《大众形象论》等源于社会大众消费现实的评论。

对于2001年美国“9·11”事件,吉本在出版的《超战争论》一书中,论述了美国对伊斯兰的战争从原理上来说即是“近代主义的迷茫”对 “原始的迷茫”的战争这一观点。吉本从“自由”的观点尖锐指出了“两者皆是对自由的迷茫”这一当代根本课题。

作为一个文学研究者,吉本隆明给后人留下了诸多的经典专著,有《漱石的主题》《岛尾敏雄》《深爱的作家》等等。即使在晚年,他也是佳作频出。2003年,吉本在78岁高龄时凭《品读夏目漱石》获得小林秀雄奖,《吉本隆明全诗集》获得藤村纪念历程奖;2009年,84岁的吉本获得宫泽贤治奖。纵观吉本隆明的一生,他不属于任何研究机构,而是作为“在野人”持续创作、思考、迎接挑战,其思想活动涉及文学、政治、社会、宗教以及亚文化群等广泛领域。作为“知识的巨人”,他留下了165部著作和65部合著,思想方面的著作尤为众多。他的人格魅力以及对事业的执著追求也为后人留下了宝贵的财富。