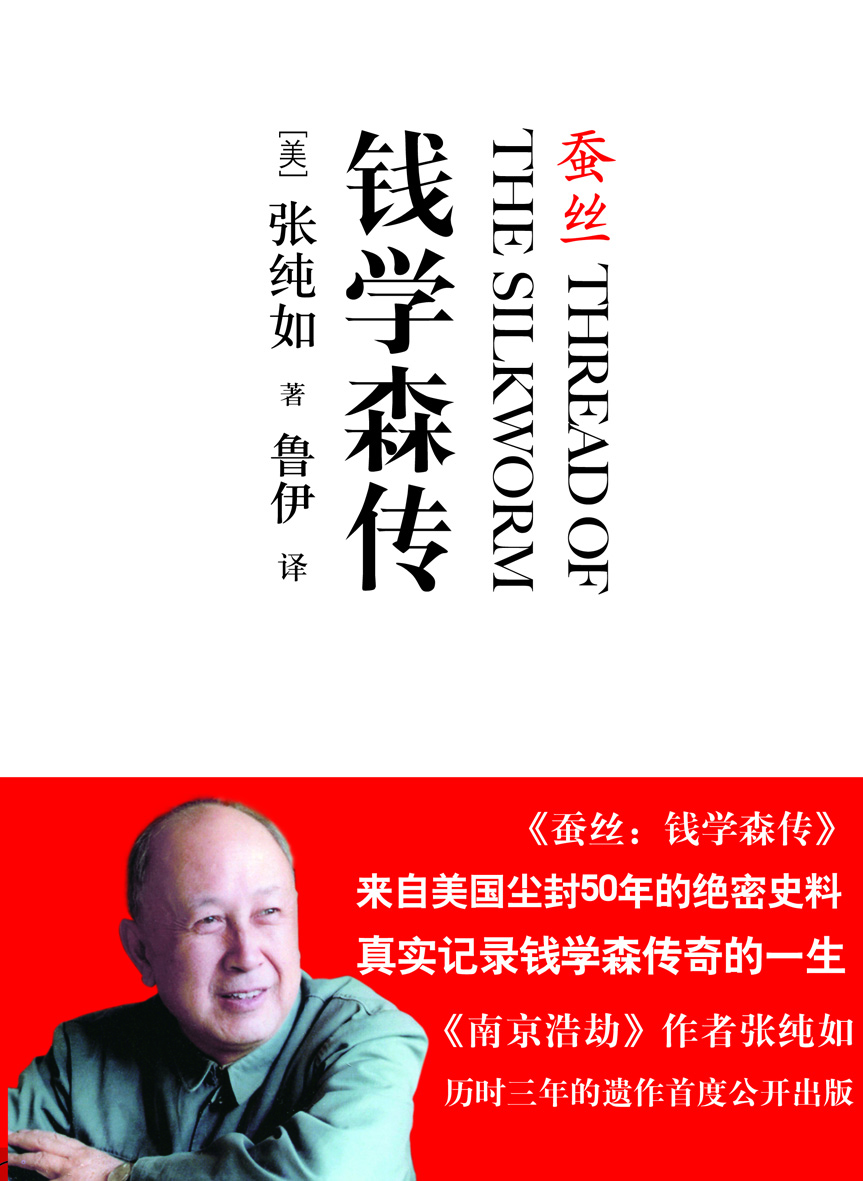

钱学森老人离开我们已经两年多了,今年,他的夫人蒋英也走完了她不平凡的人生历程。这不由得让人们对这对伉俪的传奇人生有了更多的关注。其实,有关钱学森的故事,人们的了解大都限于他回国后,至于之前他在美国读书和工作的青年时期,我们几乎知之甚少,已出版的钱学森的传记也不多见。这一方面是因为一般作者对此题材不敢轻易问津,另一方面也是由于老人一向低调,生前基本上不接受采访。而记述青年时期钱学森的传记《蚕丝:钱学森传》正填补了这一空白,其作者是曾在文坛引起震动的张纯如。张纯如因《南京暴行:被遗忘的大屠杀》而广为人知,《蚕丝:钱学森传》是她的处女作。很不幸,年轻的她过早地结束了自己的生命,也更使我们感谢她留下了这部《蚕丝:钱学森传》。在她笔下塑造的,是一位与我们想象中不同的、人们所不知道的钱学森,从书中也可以看出日后张纯如作品的风格和她的犀利之处。

每一位成功的科学家都有着他独特的一面,其中缘由很大程度上取决于他的性格。从这一点上看,钱学森一生的成就和他所经历的坎坷,还有那些尚未解密的秘闻等等,或多或少都是出于他的个性。这一点所占的比例十分巨大,正因为如此,钱学森的人物性格显得十分清晰和突出。

毫无疑问,早年的钱学森确实过着神童一样的生活,他有着众多科学家都具有的天赋:天才到聪明绝顶、记忆力超群,小时候从来没有为考试发过愁,轻松地大学毕业并进入了美国一流的大学,师从泰斗级的专家冯·卡门从事火箭研究,很早就有了一位标准的英美式学者的范儿。可以说,钱学森一生中的重大转变,就在于他参加了火箭研究小组,并最终走上了火箭研究的道路。由此,他的研究之路也紧贴着军事和政治的轨迹运行。尽管钱学森像一个避世的孩子一样想躲进自己的科研世界,却无论如何都躲不开政治和世界的侵扰。只有在黑板上验算时,他才能真正沉入自己的世界,当然倒霉的是他那些聪明的外国学生们。从这点上,我们也可以理解钱学森为什么酷爱用数学的方法来解决技术难题,而不喜欢动手操作——他天生就是个纯脑力劳动者。

《蚕丝:钱学森传》的可贵之处,除了真实地展现了钱学森的性格外,还描绘了他在美国长达20年的生活经历。在美国教书的时候,钱学森十分孤傲、内向,不善交际。他一向看不起在智力和能力上不如他的人,对自己的学生也是如此。同时,他也是个工作狂,除了对古典音乐的爱好,他把主要的精力都投入到自己的科研中去,因此他不是一位受欢迎的教师。这时的钱学森,几乎就是一个不问世事、沉湎于自我世界中的“科学怪人”。所以,他才会去参加“敢死队”一样的火箭研究小组。

书中的钱学森生活非常严谨,甚至连求爱都太过直白。钱学森追求蒋英的方法是十分独特的,他就是直接对蒋英说:“怎么样?你跟不跟我走?”被拒绝后,他也不气馁,过些天还是说:“怎么样?你重新考虑过了吗?我们结婚吧,去不去?”这等朴实的执著,最终让他与出身名门的名媛、后来成为古典音乐家的蒋英结为夫妻。与许多科学家都热爱艺术一样,钱学森还是位古典音乐的高手,如果他坚持下去,或许会成为爱因斯坦一样的小提琴家。

《蚕丝:钱学森传》虽然不能说完整地概括了钱学森的一生,但仍是一本值得细读的著作。比如,它勾勒了上世纪惊心动魄的技术革命和政治冲突,其中很多故事都是令人着迷的。作为一位对中国的航天航空事业作出了巨大贡献的科学家,钱学森当然是十分值得挖掘的。而且,多给后辈青年们讲述些与他有关的故事,才是对他最好的纪念。张纯如对这些故事肯定知道得更多,只可惜都被她过早地带走了。

(《蚕丝:钱学森传》,张纯如著,中信出版社出版)