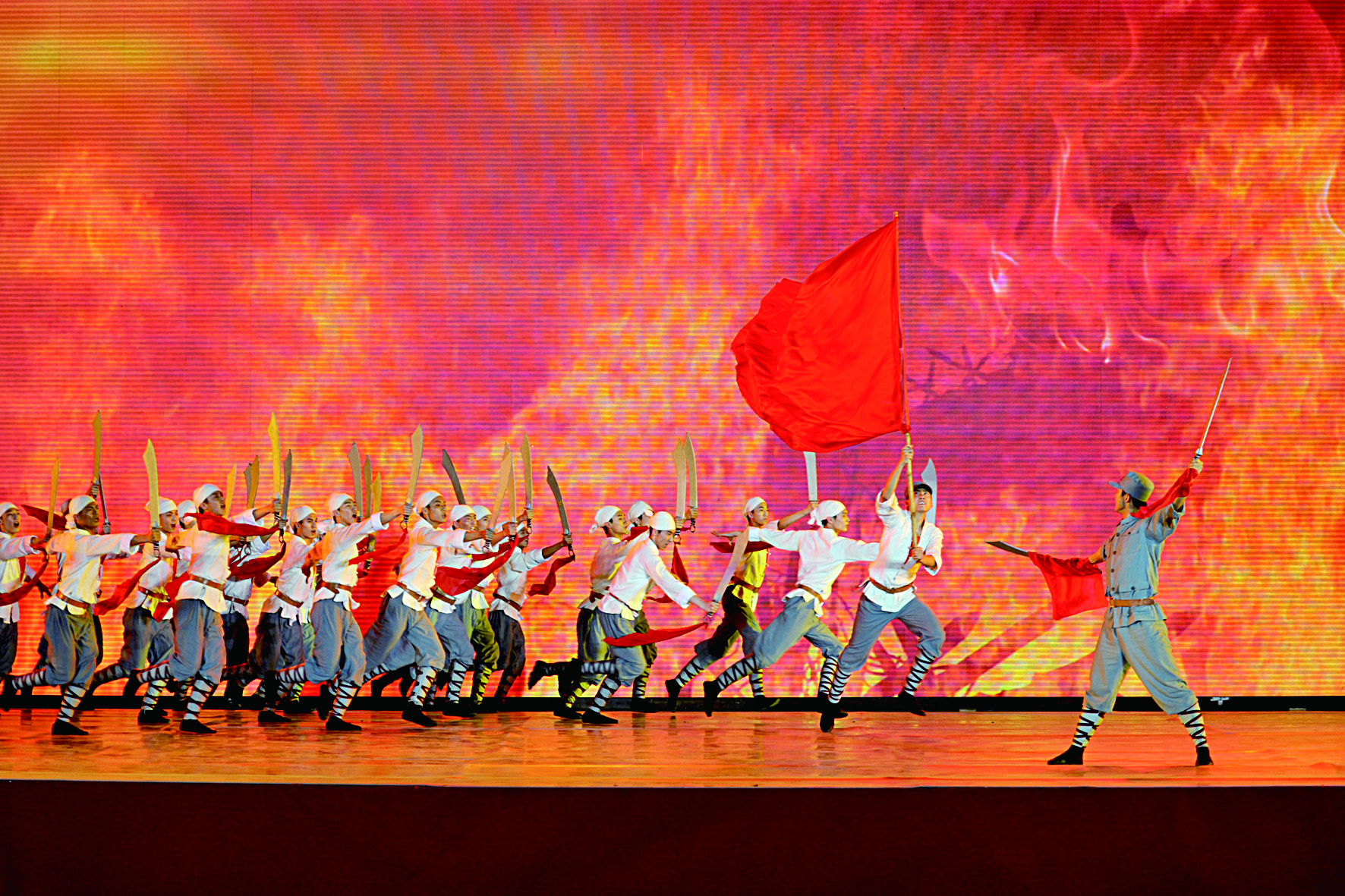

《大刀进行曲》剧照

《安塞腰鼓》剧照

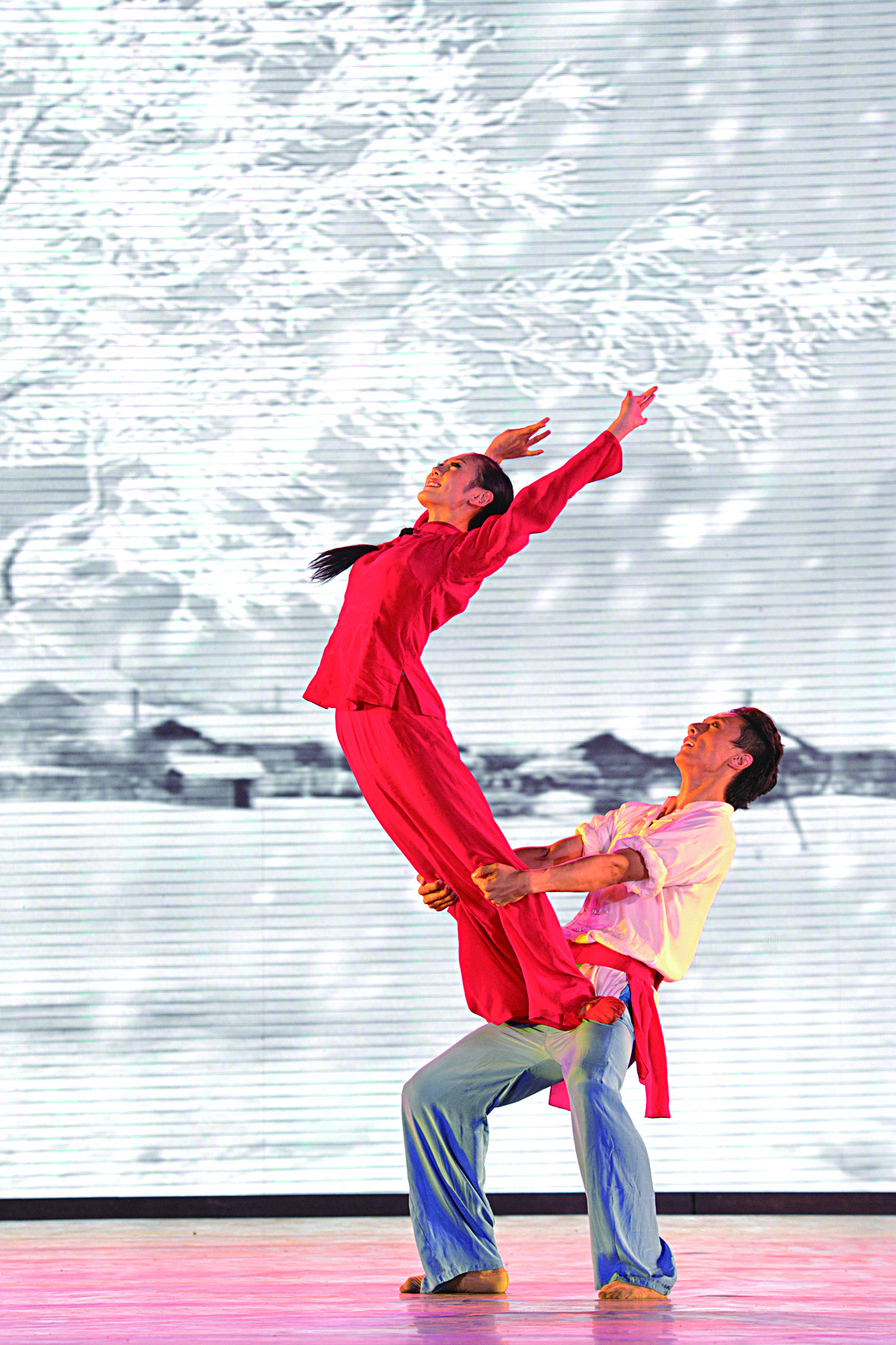

《北风吹》剧照

歌曲联唱剧照

《红绸飞舞》剧照

《山丹丹花开红艳艳》剧照

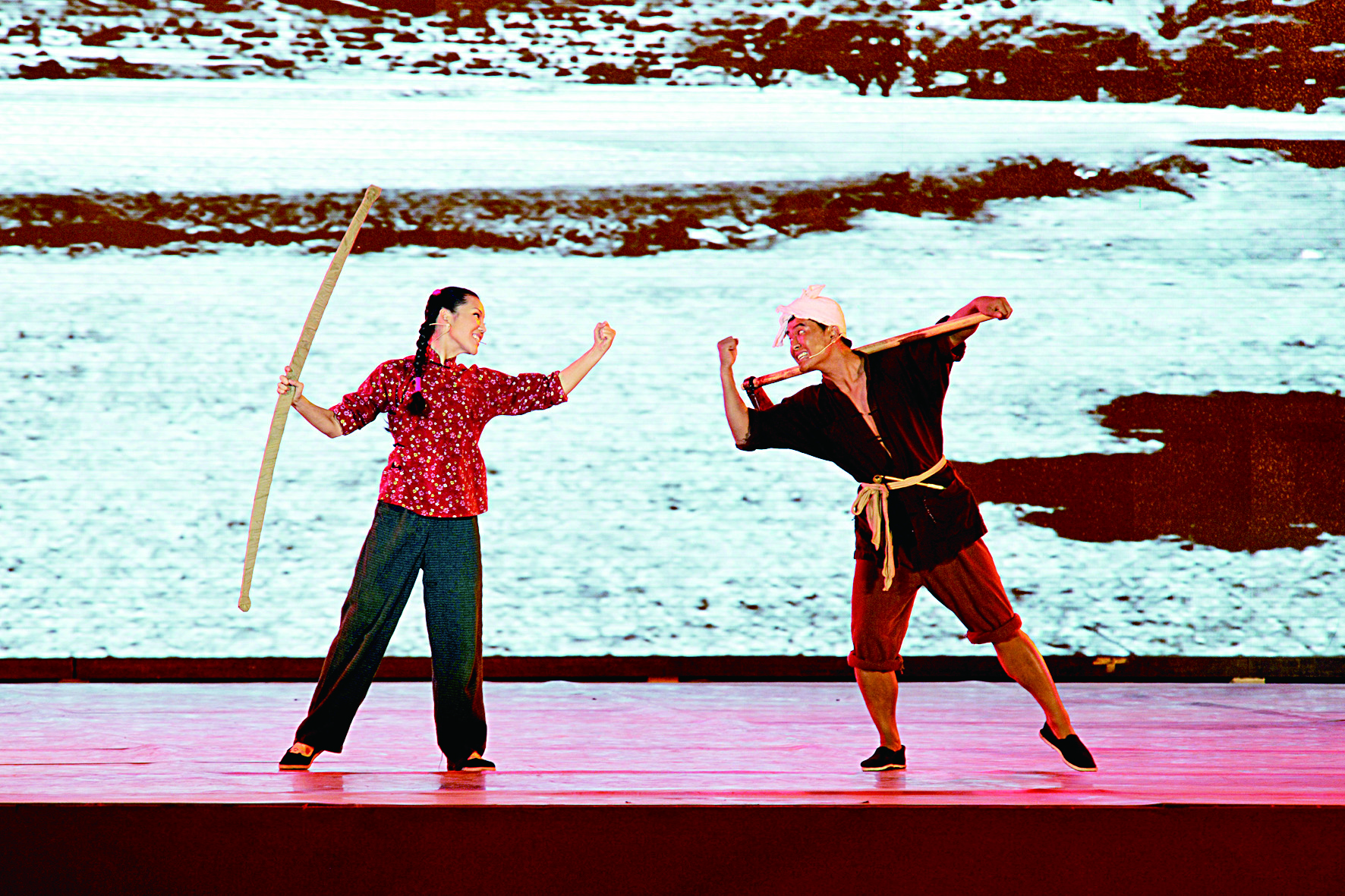

《兄妹开荒》剧照

作为军队纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年的一项重要活动,由解放军艺术学院举办的大型广场晚会“不朽篇章放光芒”日前在京演出。激越的安塞腰鼓、活泼的秧歌剧、嘹亮的陕北民歌……热腾腾的场面、活泼泼的真情,仿佛将观众带回到70年前的革命圣地延安,正是在那沟壑纵横的黄土高坡上,在那围满了乡里乡亲、汉子婆姨的露天空地上,诞生了一支支脍炙人口的经典歌曲、一个个令人难忘的艺术形象。它们散发着浓郁的民族韵味,饱蘸着发自内心的激情,充盈着生活的养分,蕴涵着战斗性和抒情性,抒写着对人民大众的情和爱。70年前,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》指明了文艺“为人民”和“如何为”的问题,指出了艺术创作的源泉,70年来,这篇光辉的文献始终指引着先进文化的创作,至今依然具有重要的指导意义和针对性,表现出穿越时空的强大生命力。

大地的气息

白羊肚手巾红腰带,粗犷豪放的动作,刚劲奔放的舞姿,铿锵有力的鼓点,晚会开场节目《安塞腰鼓》打出了威风与雄壮,打出了气势与豪迈。汉子们的呐喊与越来越振奋激昂的鼓点相融合,展现出陕北人生命的活力与精神的风采,更显现出中华民族威武不屈、勃发奋进的精神气概。作为流传于陕北的民间广场群体艺术,安塞腰鼓以强烈鲜明的民族气息、民族风韵,以震撼人心的力量,将观众的思绪带到了那一片深沉的黄土地,带到了宝塔山下延水河畔……汲取鲜活的民间文艺元素与表现形式,使艺术作品充满民族气息,呈现出气韵生动的民族特质,以令人喜闻乐见、耳熟能详的方式,满足人民大众的审美情趣——这正体现了“为人民”、“如何为”的一个方向。

《兄妹开荒》是根据《讲话》精神创作出的第一个秧歌剧。它融合了陕北民间音乐和民间秧歌的动作,以当地的方言作为对白,原汁原味的“唱、念”,“原生态”的人物装扮,朴实、简洁、充满情趣的表演,以及剧情中农民特有的诙谐幽默,都散发着浓郁的泥土气息,1943年在延安一经推出,就受到热烈欢迎。晚会上这部作品被再次演绎,在延续经典风格的同时,情节上作了更进一步的丰满,在一波三折中,以兄妹间由误解到和解的过程,细腻地刻画出生动鲜明的人物形象,而结尾部分配合背景大银幕上所展现的当代中国现代化建设的美好图景,喻示了勤劳的中华儿女继承光荣传统,开拓进取、不断奋进的时代精神。歌剧《白毛女》也是根据《讲话》精神创作出来的里程碑式的民族歌剧,风靡一时,成为时代的经典。其中“北风吹”的曲调来源于河北民歌“青阳传”,一曲“北风吹,雪花飘”深入人心、广为传唱。晚会中的双人舞《北风吹》借鉴了原创音乐的曲调,在情节上则表现了喜儿和大春的美好情感。高难度的舞蹈技巧和优美动人的旋律倾诉着恋人的衷肠,谱写着人物命运的轨迹。

独唱《山丹丹花开红艳艳》以及歌曲联唱中的《南泥湾》《歌唱二小放牛郎》《拥军花鼓》《绣金匾》《军民大生产》等,都是采用了民间歌曲的音调与节奏而创作出来的作品,它们能够广为流传、脍炙人口,就是因为汲取了民族民间文化的养分,感受着“大地的气息”,所以这类作品的艺术生命力才是旺盛持久的。同时,这些作品也以质朴而优美的曲调反映了民族民间文化这片沃土的丰厚与广博。

舞蹈《红绸飞舞》杂糅了中国古典舞和戏曲中的长绸元素,亦是对群众和广场文化中“长绸舞”的提炼与升华。红绸飞舞,舞出的是中国精神与中国气派。一根红绸,有沉稳、有飘逸,有古典的抒情诗意,也有战斗的火热与激情。一根红绸,配合舞姿的翻、转、跳,在甩、抛、接之中,时而如蛟龙翻飞、时而如长虹出云、时而如火炬吐焰。一根红绸,承接着时代意蕴,含纳着生生不息,吞吐着信念豪情。晚会中的这些节目营造出了浓郁的民族艺术氛围,令人感受到《讲话》精神所引导和鼓舞下,艺术创作深入人心的魅力与感染力。

永恒的源泉

《在延安文艺座谈会上的讲话》号召艺术家们要从狭小的“亭子间”走向广阔的社会生活,深入到人民大众火热的生活中。“革命的文艺,则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏……是最生动、最丰富、最基本的东西……它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一源泉”。晚会上精心选取与表现的《大刀进行曲》《延安颂》《黄河》等,都是抗战期间艺术家们从生活的源泉中采集提炼出的珍宝。这些作品之所以能传时代的精神、唱人民的心声,成为经典,正是因为创作者深入火热的战斗生活而触发艺术的灵感,是从心底生发出来的深层体验的艺术结晶。所以这些作品可以长久地和人民大众心心相映、息息相关,唤起心灵与情感的共鸣。晚会上这些作品被赋予了当代的崭新视角,焕发出别出心裁的意蕴。钢琴重奏《黄河》改编自1939年在陕北公学礼堂首演的冼星海的《黄河大合唱》,当年这首气势磅礴的合唱歌曲发出了全民抗战的怒吼,唱出了人民的心声,是爱国主义恢弘壮丽交响。

联唱《南泥湾》《歌唱二小放牛郎》《拥军花鼓》《绣金匾》《军民大生产》等歌曲的歌词,无不以通俗易懂、朗朗上口的风格和民间乡土气息,反映了解放区人民火热的战斗、生产生活,充分展现出当时的时代氛围。而在《山丹丹花开红艳艳》的演唱过程中,大银幕上展现了一幅幅延安时期美术工作者创作的木刻版画、素描:《毛泽东主席像》《送马》《痛歼蒋匪军》《通讯员》《收获》《送军粮》《听胜利消息》等等,这些美术作品同样取材于边区人民现实的战斗与生产生活,令人可以感受到解放区明朗的天空、新鲜的空气和泥土的芳香,感受到解放区人民的精神与信念。这些来源于生活的歌曲、画作,在艺术形式上都朴实无华、单纯明朗、生动简洁,却直指人心、沁人心脾,令人体会到作者发自心灵深处的倾诉与表达。它们如同山谷来风油然吹送来自人民的情感,又如清泉漫流自然地滋润着大众的心田。这些作品在当时就广为流传,成为战斗的号角,今天听来、看来,依然可以感受到其中所蕴涵的欣欣向荣、焕然一新的气质和闪光的精神力量。

精神的烛照

《在延安文艺座谈会上的讲话》是70年来指引先进文化创作的灯塔,在她的精神烛照下,才不断创作出时代的经典,不断地涌现出“接地气”、具有“生命力”的人民大众所喜爱的作品。感触时代的脉搏与心声,感受艺术来源于生活的真谛,感悟艺术为人民服务的价值与意义——这正是那些和人民大众精神情感息息相通、休戚与共的经典之作、传世之作的核心所在。整台晚会既注重历史观照,又兼顾现实关怀,既凸显出历史的纵深感,又呈现出当代文艺创作对《讲话》精神的薪火相传,体现了这篇光辉文献穿越时空的影响力。

晚会以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛同志对文艺高屋建瓴的论述作为主干,直接表达了《讲话》精神的一脉相承。一曲大合唱《抗日军政大学校歌》将全场观众的思绪带回到那烽火岁月,那朝气蓬勃的年轻文化工作者团结奋斗的集体之中。配乐诗朗诵《奶奶的延安,我的延安》则意味深长。军艺的前身是鲁艺,军艺小学员与曾经的鲁艺学员——奶奶,在冥想中的倾诉、在梦乡中的相见,构成了一种跨越时空的“对话”,在这场交流中,奶奶的老同学、老战友在大屏幕上一一“亮相”:冼星海、丁玲、贺绿汀、成荫、于蓝……奶奶的温情回忆勾勒出“那个时候”延安的自然环境与人文状况,表达出延安对一个文艺战士的培养。而作为“叙述者”的小学员,她是奶奶的孙女,更是鲁艺的传人,她以“个人化”视角的好奇、领悟、感动与信念,将《讲话》精神一脉相承、薪火相传的意蕴表达了出来。

合唱《钢枪·玫瑰》歌颂了士兵以奉献和牺牲来守候和平的高尚情怀。伴随着抒情而深沉的旋律,舞台大屏幕上展现出一幅幅来源于生活、取材于现实的当代军事题材美术画作。这些艺术创作是《讲话》精神烛照的生动体现,那些作品鲜活地凝结着对军旅生活的独特感悟。军事演练、维和维稳、抢险救灾……当代基层官兵的身影在哪里显现,画家的笔触就伸向哪里,画出了当代士兵的生活状态、更画出了他们的精神风貌。而那些观照历史的作品,则将艰苦岁月、戎马倥偬、硝烟烈火中一幕幕动人的场景定格在画布上,传递出悠远而辉煌的历史回响,表达着中国军人的阳刚血性,反映出中华民族不屈的精神风骨。

男子群舞《红蓝军》着意开掘当代军人的内心世界,在紧张激烈的两军对垒中,以士兵的朴素情怀点燃理想与信念。高难度的技巧呈现出阳刚之美和青春气度,赋予作品强烈的视觉冲击。

晚会在大合唱《走向复兴》中落下帷幕。整台晚会提取了经典、质朴、鲜明的艺术符号与意象,将《讲话》精神指引方向的重要意义以及薪火相传、发扬光大的精神力量,在舞台上艺术地呈现了出来。本版图片摄影:俞根泉