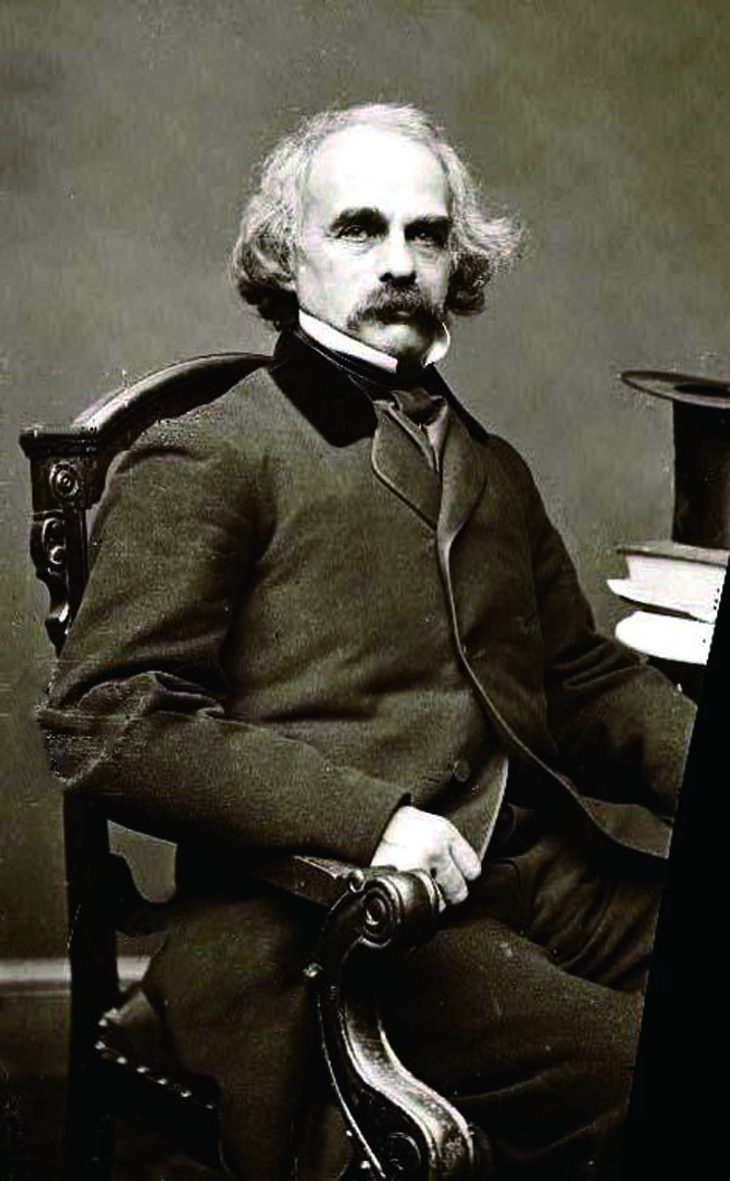

纳撒尼尔·霍桑

《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》英文版

《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》(以下简称《二十天》)是一位世界知名作家最不知名的作品之一。被淹没在霍桑《美国笔记簿》的第七卷里,这50页纸写于马萨诸塞州的雷诺克斯,时间是1851年7月28日至8月16日。前一年6月,霍桑和妻子索菲亚把家搬到了位于伯克夏的一栋小农舍,带着他们的两个孩子,尤娜(生于1844年)和朱利安(生于1846年)。他们的第三个孩子罗丝,出生于1851年5月。几个月后,索菲亚·霍桑去看望她的父母,留在家里的有霍桑,5岁的朱利安,彼得斯太太(厨娘兼管家)和一只最终以“后腿”这个外号扬名天下的宠物兔。当天晚上,把朱利安哄上床之后,霍桑坐下来写下了他小史诗的第一章。除了想记录妻子不在期间家中发生的事情,霍桑并无他想,但他却在无意间开启了一项在他之前从未有作家尝试过的工作:对一个男人独自照顾幼子详尽、巨细无遗的描述。

在某种意义上,这让人想起一个古老的民间故事,故事里农夫和他妻子把各自要干的活交换了一天。这个故事有很多版本,但结果总是一样,妻子赶来解围,趁丈夫还没把房子烧掉或脖子摔断。

霍桑没把脖子摔断,但他显然已经感到摇摇欲坠,《二十天》的语调既滑稽,自嘲,又隐隐透出迷惑,通篇都散发出朱利安长大后用来形容父亲的“幽默引力”。熟悉霍桑小说风格的读者会对《美国笔记簿》中简洁清晰的表达感到震撼。他小说中黑暗、压抑的情感使句子有一种复杂、常常是华丽的密度,一种有时接近烦琐和晦涩的精巧,所以他早期故事(大部分都是未署名出版)的一些读者误以为作者是个女人。第一批因研究霍桑作品而写出一本书的人当中,就有亨利·詹姆斯,他从这种独创、精致的文体中受益颇多,这种文体在把复杂敏锐的心理观察与大的道德和哲学关注相结合上能力超群。但詹姆斯并非霍桑的惟一解读者,还有另外几个霍桑也在向我们走来:寓言作家霍桑、优秀的浪漫主义传奇故事作家霍桑、17世纪新英格兰殖民地的编年史家霍桑,以及最引人注目的、被博尔赫斯重现的霍桑——卡夫卡的先驱。霍桑的小说可以从以上任何一个角度进行有益的解读,但还有另一个霍桑,一个由于其他成就的辉煌而多多少少被遗忘、被忽视的霍桑:私人的霍桑——趣闻轶事和胡思乱想的涂鸦者、灵感工匠、气象学者和风景画家、旅行者、信件作家、记录日常生活的历史学家。《美国笔记簿》的声音如此鲜活,如此生动,从中浮现出的霍桑不像文学史上德高望重的长者,而更像个当代人,一个仍然活在当下的人。

《二十天》并不是他惟一写到自己孩子的书。一旦尤娜和朱利安大到可以说话了,他似乎就对草草记下他们一些逗趣的对话感到其乐无穷,《美国笔记簿》里散布着诸如此类的条目:

尤娜——“你弄痛了我一小点。”

朱利安——“好,我要弄痛你一大点。”

……

我对朱利安说,“让我拿掉你的围兜”——他没反应,我重复了两三遍,每遍声音都比前一次响。最后他怒吼道——“让我拿掉你的头!”

除了对孩子们游戏、争吵和内心波动的描写之外,他偶尔也停下来对他们的个性做一些更为概括性的评论。关于尤娜的小段落尤其有趣,因为她常常被当成是他塑造《红字》中佩儿这个人物的原型。

1851年夏天,霍桑已经是一个观察自己孩子的专家,一个家庭生活的老手。他47岁,结婚已近10年。那时他可能还不知道,但几乎所有他出版的重要作品都已经写完。在他身后是两个版本的《重讲一次的故事》(1837和1842)《古宅青苔》(1846)以及《雪景,及其他重讲一次的故事》(计划在1851年底出版)——他作为短篇小说家的全部产品。他的头两部长篇小说已于1850年和1851年出版。《红字》把“美国文坛最默默无闻的男人”变成了那个时代最受尊敬和最著名的作家之一,而《七角楼房》只能让他的声誉更加坚固,并促使许多评论家称他为美利坚合众国至今出现过的最杰出作家。多年的孤独工作终于为他赢来了公众的赏识,经过20年捉襟见肘的挣扎,1851年标志着霍桑第一次可以靠写作收入养活他的家庭。没有任何理由认为他的成功不会延续。整个春天和初夏,他完成了《一部给男孩女孩的奇书》,并在7月15日写好了前言。此外,他已经在计划下一部小说《福谷传奇》。在雷诺克斯的那个夏天显然是他生命中最幸福的时期之一,当他写作这部他与儿子共度三周的小小编年史,他并不是在什么其他的、更为重要的项目中挤出时间。这是他惟一想做的工作。

搬到雷诺克斯是由1849年霍桑在塞伦的悲惨经历促成的。1846年,霍桑被任命为塞伦海关的检查员,3年里,他作为一名作家几乎一事无成。霍桑在1849年3月新政府上台时被解雇——但他在抗辩中发出的动静不可谓不大,这导致了一场广为人知的关于美国政治资助的论战。恰好就在这场斗争进行的时候,霍桑的母亲生病去世,10天后,霍桑在挽救其工作的战斗中失败了。就在遭到免职后的那几天里,他开始写作《红字》,并在6个月内完稿。在这段时期巨大的经济压力之下,正当提科诺和菲尔茨公司计划出版这部小说的时候,他的命运发生了一次突然的、意料之外的好转。通过私下、匿名的募捐,霍桑的朋友和支持者们(他们当中,很可能就有朗费罗和洛威尔),筹集了总共500美元来帮助霍桑渡过难关。这笔意外收入让霍桑得以实现他日益迫切的渴望:离开塞伦,他的故乡,成为“一个其他地方的居民”。

霍桑和索菲亚最终在伯克夏的红色农舍安顿下来,他在一封给妹妹的信中诉苦说,那座农舍是“他住过的最不方便最破败不堪的小屋”。霍桑不仅讨厌那座房子,对它周围的环境也是恶言相向。然而,那仍是他一生中最好的时光。作为一个极端羞涩、与世隔绝的男人,霍桑在伯克夏暂居期间基本上是深居简出,孤独是他的天性。

虽然他们过着孤寂的生活,但总还是有些访客,他们也和几个邻居互有来往。其中之一就是赫尔曼·麦尔维尔,他当时32岁。关于这两位作家间的关系已经写了太多,但很显然,对比其年轻的麦尔维尔,霍桑以非同一般的热情向他张开了怀抱,并把和他在一起当成一大乐事。1850年10月麦尔维尔在伯克夏安顿下来,成为这里的永久居民。接下来的13个月里,这两个男人交谈、通信、阅读对方的作品,偶尔还到对方家里做客。对于麦尔维尔,与霍桑及其作品的相遇标志着他人生中一个重要的转折。他们第一次见面的时候,他已经开始写作那部关于白鲸的小说(原计划是写一部传统的海洋冒险小说),但在霍桑的影响下,这部小说开始变得深入而宽广,在一种持续不衰的灵感爆发中,它变成了所有美国小说中最宏伟的一部作品——《白鲸》。每个读过那本书的人都知道,书的扉页上写着:“谨以此书献给纳撒尼尔·霍桑,以表我对其才华的敬仰之情。”就算霍桑在雷诺克斯期间什么也没做,至少他在无意中成了麦尔维尔的缪斯。

麦尔维尔在《二十天》中出现了几次,但这部日记的主题还是小男孩本人,是这对父子每天的日常活动,是家居生活中转瞬即逝的无聊琐事。就内容来看,很难想象还有什么写作比它更枯燥更乏味。日记写在一本专门的家庭笔记簿上,他们一起用它来记录孩子们的事情(这个本子孩子们也可以用,有时他们会在上面画画和涂鸦——有几次,甚至直接拿铅笔在父母写的东西上乱涂)。霍桑想让妻子从西纽顿回来能看到这部小品,而她似乎一回家马上就看了。在一封给母亲的信中,索菲亚这样写道:“……我发现霍桑先生写了一份极为详细的记录,记下了从我们离开那刻起他和朱利安的生活……整整三个星期,他写道,朱利安说的话像一条潺潺的小溪,流过他的思考和阅读。他们在湖边度过了许多快乐时光,还驾着奈特的小船出海……”

霍桑1864年去世后,索菲亚在出版商詹姆斯·T. 菲尔茨的劝说下,从丈夫的笔记簿中摘选了一些给杂志发表。这些片段在1866年分12期连载,但是对于《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》,虽然菲尔茨想把它收进去,她却很犹豫,表示必须先要和朱利安商量。她儿子当然没意见,但索菲亚经过进一步考虑后,决定不予发表,并对菲尔茨解释说霍桑“绝不会希望这样私密的家庭记录公之于众,我对自己居然会作此考虑感到惊讶”。1884年,朱利安出版了著作《纳撒尼尔·霍桑和他的妻子》,其中他从《二十天》里摘录了一些片段,评论说他单独与父亲度过的这三周“对于霍桑,有时候,想必是很厌烦的,但对一个小男孩,那是一段连绵不断的幸福时光”。他提到一部完整版的日记将会创造“一个从未有过的独特而新奇的小历史”,但直到1932年,兰德尔·斯图尔特整理出第一个学术版的《美国笔记簿》,《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》才最终得以问世,并且不是以单行本的形式,而是作为800多页、横跨1835年至1853年的一大卷中的一部分。

为什么现在要把它作为一部单独的作品出版?为什么这部写于150多年前,短小平淡的日记会引起我们的兴趣?我希望能为它作一个有力的解说,用一些生动、精密的论证来证明它的伟大。但它即使伟大,也只是袖珍的伟大,只是因为它的写作,无论是其内容还是本身,都令人愉悦。《二十天》是一部幽默小品,作者却是一位以阴郁著称的男人,而任何人只要带过一段时间孩子,都会对霍桑记录的精确和坦诚有所感触。

尤娜和朱利安是以一种非传统的方式养大的,即使按19世纪中期新英格兰超验主义者的标准也是如此。虽然他们在雷诺克斯期间已经达到学龄,但谁也没去上学,而是跟母亲待在家里,由她来负责他们的教育,而且她很少让他们跟别的孩子来往。在雷诺克斯写给母亲的信里,索菲亚生动地描述了她养育孩子的哲学:“……无限耐心,无限温柔,无限宽容——这些必不可少,我们必须在有限意志允许的范围内尽可能去做。首先,任何父母都不应有权威感……对于孩子犯错,只应显出一种温柔的遗憾,一种无比理解的失望……说到底,这就是溺爱与温柔的全部区别。”

霍桑在养育孩子方面扮演的是个很被动的角色。“要是爸爸不写东西,那该多好啊”,朱利安引用尤娜有天发出的感慨,而且据他说,“他们对于父亲写作的全部感受,就是他在书房里是浪费时间,他应该和他们在一起,那些书本里什么都没有,不管是他自己写的还是别人写的,它们跟他真人陪在身边根本没得比”。当结束了一天的工作,霍桑似乎更愿意做他孩子的玩伴,而不是标准的父辈。“我们父亲是个爬树高手”,朱利安回忆说,“他还喜欢装成魔术师”。1904年,离尤娜33岁早逝已经过了很多年,托马斯·温特沃斯·希金森在当时的一份流行杂志《视野》上发表了一篇回忆她的文章。其中引用了有一次她说父亲的话:“他是我见过最能闹的人。他就像个男孩。全世界都找不到像他那样的玩伴。”

所有这些都是《二十天》的精髓所在。霍桑家是个意识超前的家庭,他们对待孩子的大部分方法都跟今天美国世俗中产阶级盛行的教育思路相类似。没有严格纪律,没有体罚,没有尖声训斥。有些人觉得霍桑家的孩子吵闹任性,但索菲亚一直把他们看成榜样。不过,观察一向比妻子更严密的霍桑——他不允许,出于本能和习惯,让爱来影响他的判断——也曾毫不掩饰朱利安有时让他感到多么心烦。这点在日记的第一页上就出现了,而且反复贯穿了他们一起度过的20天。这个小男孩是个超级话匣子,一个有速语症的微型马达,索菲亚才离开几个小时,霍桑就已经抱怨说,“不可能写作、读书、思考,甚至睡觉(在白天),他对我这样那样的要求没完没了。”

正是这些小小的发作赋予了这部记录以魅力以及真实。没有一个正常人能坚持让一个高能量孩子待在身边而不偶尔发火,霍桑承认做不到完美的镇定,从而使这部日记不再仅仅是一本夏日回忆的相册。理所当然,它的文字里有甜蜜,但却从不煽情(太多风趣,太多讽刺),而且因为霍桑没有掩饰自己的缺点和偶尔的情绪低落,他将我们从一个严格意义上的私人空间带入了一个更广阔、更人性化的世界。总的来说,在对待朱利安上他表现出非同一般的宽容,任由这个5岁孩子异想天开也好恶作剧也好傻话连篇也好,都处之泰然,并欣然表示,“他是那么一个明朗、快乐的小人儿,使得所有这些烦恼必然会有一种喜悦掺杂其中”。

除了难得几次的生气和上火,《二十天》的氛围是宁静的,充满节奏感和田园风味。除了8月8号和麦尔维尔一起去谢克村的那次远足之外,这对父子俩基本上都在家附近活动。但结果证明那次外出对小男孩是一次十分兴奋的经历,而霍桑也发挥了最佳水平,他生动地描述了孩子的热情,用儿子的眼睛去看这个世界:“已经过了黄昏;事实上,要不是满月,天已经很黑了。小人儿依然坐得乖乖的,像个旅行老手;但有时他会从前座转过头来看我(他坐在前排的赫尔曼·麦尔维尔和伊沃特·戴基克之间),带着一种奇特的表情朝我微笑,并把手伸到后面碰碰我。这是一种同病相怜的表示,显然在他看来,这是世间旅行者所遭遇过的最狂野、最史无前例的冒险。”

在不用照看朱利安的时候,霍桑写信,一边读傅利叶一边准备开始写《福谷传奇》,并心不在焉地翻阅了萨克雷的小说《彭德尼斯》。日记里有许多笔锋敏锐的段落,描绘了风景中光线的变化(很少有小说家像霍桑那样仔细地观察自然),以及一些对“后腿”——那只宠物兔,滑稽而渐渐充满同情的描写,它在这部日志快结束的时候不幸断气了。总之,被他的孤独拖拽着,霍桑越来越渴望妻子回家。到了最后一周,那种感觉已经变成了一种持续的疼痛。

尽管日渐焦躁和失落,霍桑还是尽职地坚持记日记。就在最后一天,又一次带朱利安去湖边玩的时候,他拿着本杂志坐在水边,有感而发,做出了以下评论,在某种意义上,可以把它看做一个简短而随性的诗论,一个对他全部写作精神和方法的精确说明:“……要让一片风景留下生动的印象和感觉,最佳方法就是坐在它面前阅读,或者用别的方式陷入沉思;因为,当你眼睛偶然被那片风景吸引的时候,你似乎能在无意间瞥见自然女神,在她还来不及改变神态之前看见她的真正模样。那种感觉只有短短一瞬,并且几乎等你一意识到就消失了;但在那一刻,它是真实的:就像你可以听见并听懂树木间彼此的窃窃私语;就像你瞥了一眼揭开面纱的脸,而每个有意的目光都会让它自动蒙上面纱。神秘的谜被解开了,但一转眼,它又变得跟从前一样神秘。”

风景如此,人也如此,尤其是那些正当童年的小人儿。一切都随着他们在变,一切都在运动,你只能“在无意间”抓住他们的精华,在那些你没有特意去寻找的时刻。那正是霍桑这部笔记簿小品的美妙之处。在整个带孩子期间,在那些单调沉闷的琐事里,霍桑经常能偶然瞥见自己的5岁小男孩,这足以让他捕捉到孩子的某些精华,用笔把他重现在纸上。一个半世纪之后,我们依然想要发现自己的孩子,但现在我们靠的是拍照和拿摄像机围着他们转。但文字比图像更好,我觉得,因为它们不会随时间褪色。当然,写出一个真实的句子比对焦和按钮要费工夫,但文字比图像更深入——图像很难记录超出事物表面的东西,不管是风景还是孩子的面孔。除了最优秀或最幸运的作品,在照片中灵魂是缺失的。那就是为什么《爸爸和朱利安、小兔子巴尼在一起的二十天》值得我们注意。用他简洁、不动声色的方式,霍桑做到了每个父母都梦想做到的事:让他的孩子永葆童真。 (孔亚雷 译)