陈映真可称为台湾文学界的一面旗帜,正如李欧梵所说,陈映真是台湾文坛少有的知识型和信念型的作家,他的知识领域不限于文学,更注重思想;他的基本信念也不限于政治,而更注重人道意义。纵观台湾文坛,最具深度、最有代表性、最受期待、最不能被中国当代文学忽视的巨大存在,应首推陈映真。

自1959年发表处女作《面摊》跻身文坛之后,陈映真一直笔耕不辍,直至1987年《赵南栋》发表后即停笔转向文学史、政治经济的研究。十多年之后,其中篇小说《归乡》《夜雾》《忠孝公园》又相继问世,笔力愈发炉火纯青。他的小说文字独具魅力,思想层次分明,以恒久的悲悯之心观照现实人生,对不同时期的台湾文化做出了不同层面、不同阶段的审视与思考,其主题也不断演进——从关注人间苦难到思考民族的分离,他不仅写出了在台湾这片土地上生活的底层人民的爱恨与挣扎,还将笔触深入到外省人与本省人的沧桑传奇以及省籍矛盾之中,批判现代工业文明和资本主义对人性的扭曲和异化。在树立自尊自强的民族旗帜、呼吁人性的复归、反思高压政治、表现时代风云变幻等方面,可以说,陈映真的精神探索从未停止过。

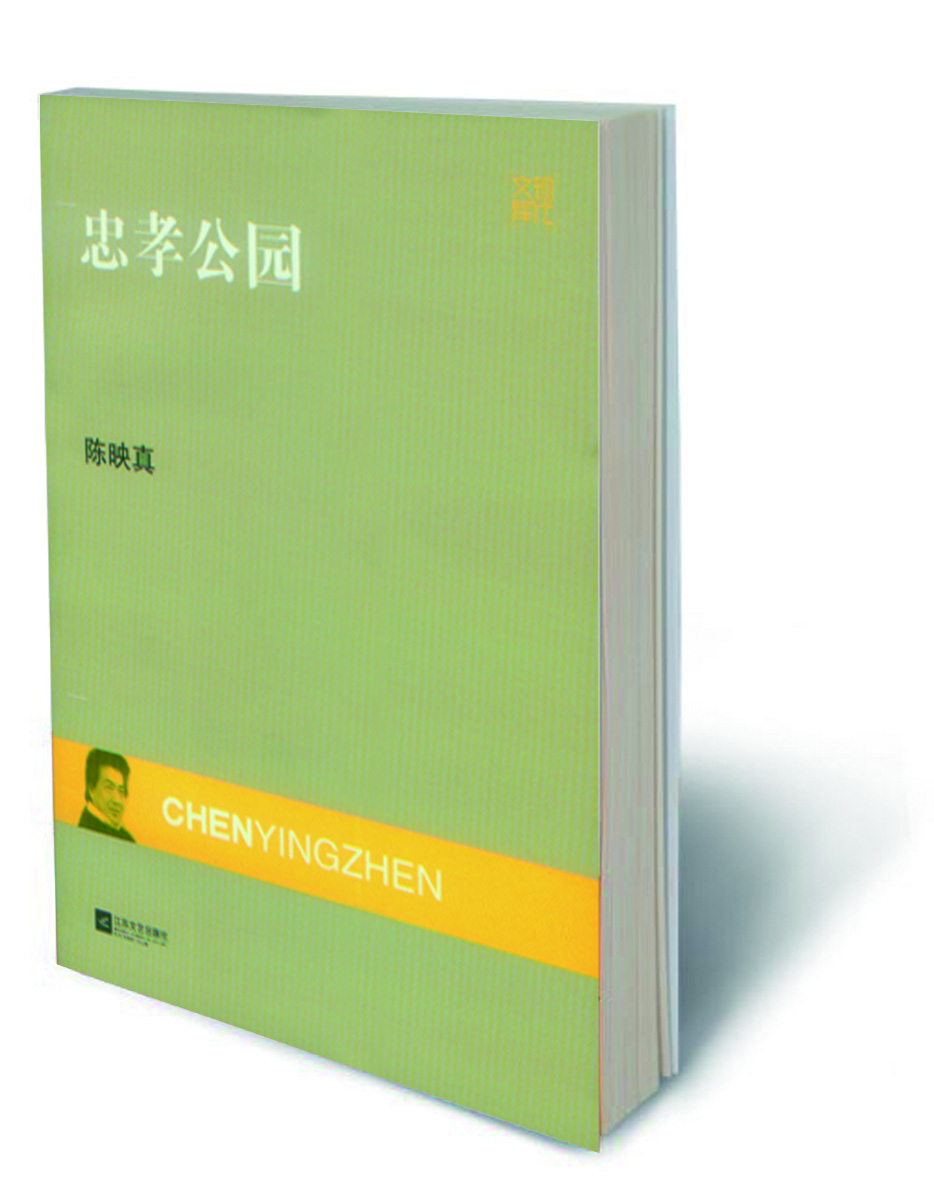

陈映真的小说选本《忠孝公园》是江苏文艺出版社新近出版的“现代文库”系列之一,编者“本着全面体现作家创作的历史进程和作为不同阶段作家代表作品的选编原则”,收录了陈映真不同时期的小说《面摊》《我的弟弟康雄》《加略人犹大的故事》《将军族》《唐倩的喜剧》《六月里的玫瑰花》《夜行货车》《万商帝君》《铃珰花》《山路》和《忠孝公园》共11篇。这些作品代表了陈映真在不同时期的精神探索和自我审视。从陈映真创作的四个阶段:自传时期、现代派时期、反省时期和政治小说时期来看,陈映真对历史、社会、人性的书写,在每个阶段的创作足迹“都是踏实有力的”。如他的早期作品《面摊》《我的弟弟康雄》写出了人生的苦难、现实的残酷和理想的破灭,作品闪烁着人性的温润和光辉,这些作品是他青年时期对社会的认知和感悟,带有一定的自传色彩。第二个阶段的陈映真,其思想逐步摆脱早年的自我苦闷情绪,开始转向现实主义。这一时期的力作包括《将军族》《唐倩的喜剧》《六月里的玫瑰花》等。在经历了监狱生活之后,陈映真的思想跃进到“反省时期”的第三阶段,他在台湾乡土文学论战中建立了民族主义的写作核心。高扬民族主义和爱国主义的旗帜、表现现代跨国资本统治下人性的异化(如《夜行货车》和《万商帝君》),是这一阶段陈映真小说的主要特点。1983年后,陈映真的创作更多地关注时政,使得此后的小说带有鲜明的“政治小说”色彩,《铃铛花》《山路》和《忠孝公园》均是第四阶段有影响的作品。这些小说或表现二战后台湾急需清理的精神废墟;或表现对20世纪50年代台湾政治“白色恐怖”的否定(如《铃铛花》);或表现对民族分裂主义和跨国资本之于台湾人民经济上和精神上再殖民的批判,揭示日据统治后人们身份认同和精神回归的问题(如《山路》《忠孝公园》)。总的来看,陈映真所创作的小说是台湾风云变幻、激烈动荡时代的真实写照,他在小说中所进行的批判和自省,体现的人道主义关怀和爱国主义情怀,使他成为当时时代、社会和历史中知识分子的先行者。

无论是从文化史意义,还是从思想史意义、艺术审美意义上来说,陈映真都是台湾乃至中国文学的光荣和骄傲。其内涵的丰富性、复杂性、深刻性和“潜隐的价值”都值得进一步探究和挖掘。

首先,陈映真小说中始终涌动着批判现实主义的潜流。他师承鲁迅,又继承了“五四”新文化运动的优良传统,以理性批判、否定的笔触深入台湾社会的各个方面,特别善于探讨人与人之间的关系,尤其是省籍矛盾,首开“大陆人在台湾”题材之先河,将大陆人和台湾人的沧桑传奇和变化作为着眼点。在《将军族》中写身为大陆人的国民党退伍人员“三角脸”和台湾娼妓“小瘦丫头”从相爱到从容殉情的故事。他写出了底层人物的悲惨命运和当时社会的黑暗,对那个时代的经济、政治、文化做了历史主义的分析,从文化风俗上表达了对海峡两岸的认同。

其次,陈映真在小说中展现了强烈的宗教意识和死亡、救赎情怀。或许是自小就生活在浓郁的基督教氛围中,陈映真小说中充满着悲悯和博爱的宗教情怀,因此他小说中的人物大都有着原罪意识和忏悔意识。《我的弟弟康雄》写康雄内心深处的俄狄浦斯情结面对“宗教的道德律规”时的矛盾心理,在不断的煎熬、忏悔中,他还是无法赦免自己,最终自杀以求解脱。《六月里的玫瑰花》里面的巴尔奈因屠杀了许多人而受着灵魂的煎熬,终被梦魇所缠绕。《山路》中的蔡千惠将自己的一生都献给“救赎家族的罪衍”中,但是最后发现在“物欲横流的浊世中”已然丧失了当初的理想和信念,在痛苦的自疚中慢慢死去。此后,随着政治思想的进化,陈映真开始质疑以基督教为核心的宗教意识,质疑标榜上帝为主宰万物的“神”的地位,转而信仰马克思主义。陈映真在作品中倾注更多对博爱和牺牲的人性光辉的观照,将自己的社会人生理想注入其中,以此来抵御资本主义工商业之下的物化和人的异化,追求更高的人性价值和理想信念。

还有,陈映真的作品中也体现着对民族主义品格的建构。陈映真被誉为是真正代表了“台湾文学良心”的知识分子,冒着“犯法”、“坐牢”的危险探索历史的真相。这起源于他对日据时代长达50年的殖民文化的反思。日本在台湾近代历史发展中投下了浓重的阴影,不论是社会政治、经济层面还是文化层面,台湾的现实问题、台湾民众的思想和追求都是与“新老殖民主义、帝国主义的入侵和侵略息息相关的”,就连潜隐着的“台独”思潮也是其开出的“恶之花”。所以陈映真建构起一系列“反帝民族主义”理论,在小说中大力抨击帝国主义入侵残留下的殖民思想和资本主义工商业对人性的物化和异化。在《夜行货车》中刻画了林荣平和詹奕宏面对美国老板对中国台湾的辱骂和对女职员的非礼等丑恶行径时的不同态度,前者的奴颜婢膝和后者强烈的民族气节形成了鲜明对比。《万商帝君》塑造了“跨国公司的必然性格”,思考台湾的资本主义化与人性的冲突。《忠孝公园》中所提出的“林标现象”是“经过日本殖民统治之下的台湾人面对的一系列身份认同”的危机。陈映真本着知识分子的责任心和爱国主义热情希望能够克服新旧殖民主义残留下来的异化意识,建立自己的民族品格,将华夏优秀传统发扬光大。

陈映真正是以一个文化自觉者的身份思索着台湾的命运,关心着台湾民众的福祉,并以深邃的目光关注着中华民族的命运和独立发展,这是非常难能可贵和值得尊敬的。他的作品是对台湾不同时期历史、社会、人性的深刻书写和揭示,是台湾发展的一面镜子。他对于人的价值、民族精神和民族品格的追求代表着一种坚定的信念,对于当今时代的发展不愧为一种新的“启蒙”。