林海音

《城南旧事》电影海报和剧照

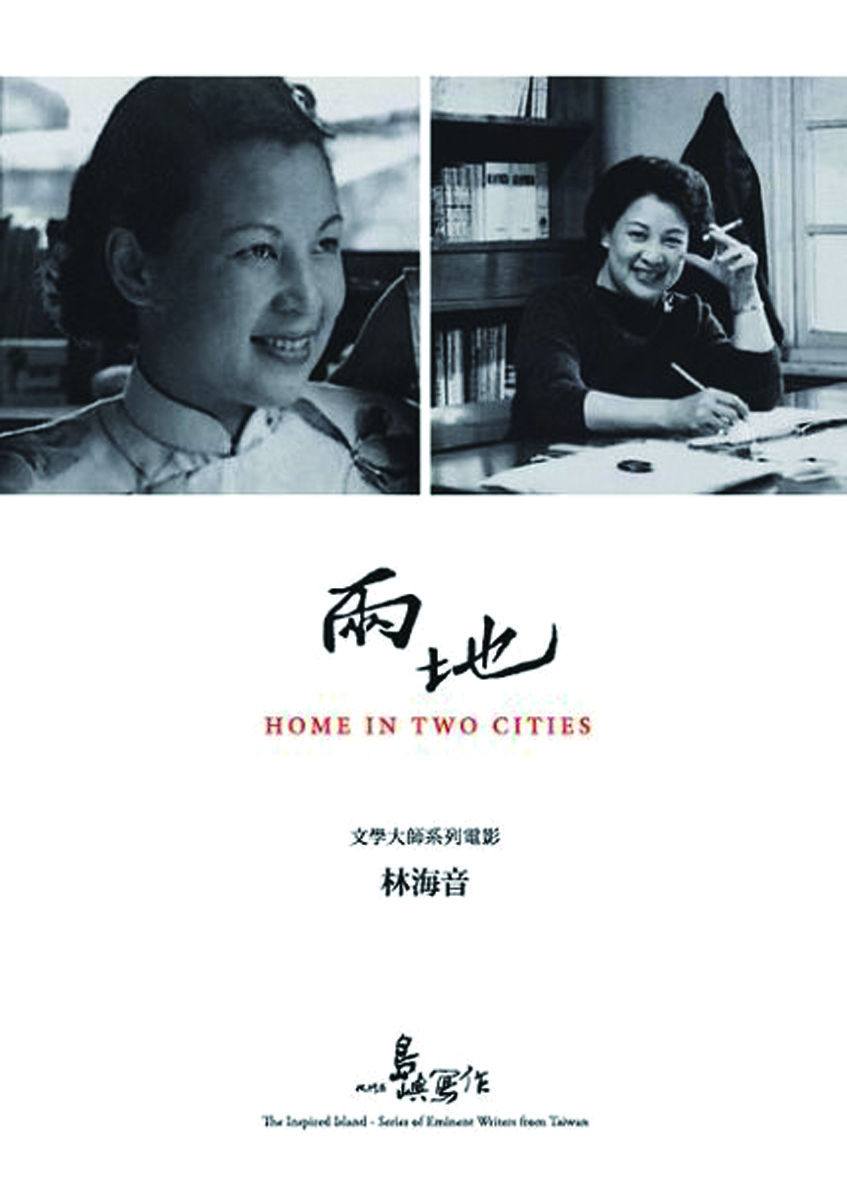

不久前,我收到来自台湾的快递,是题为“两地”的一套光盘。《两地》是台湾著名女作家林海音1966年出版的散文集。书的前半部“北平漫笔”是回忆作者居京时期的市井生活;后半部是“台湾民俗专辑”。我非常喜欢这本与我有同样京台两地渊源的文学作品,就在1986年把它介绍给北京出版社,用简体字出版,以飨大陆读者。

“他们谈海音”

从我收到的光盘制作人廖美立和陈传與附来的信得知,光盘内容是《他们在岛屿写作——文学大师系列电影》林海音专集,导演是杨立州。这一系列电影现已拍摄了6位台湾文学家,除海音外,还有周梦蝶、余光中、郑愁予、杨牧和王文兴。

记得两年前,北京市台盟的工作人员引领好几位扛着摄影机,提着摄像机、录音机、照明灯的台湾记者来到我家,把我保存的有关林海音的相册,几乎全部翻拍一遍,并对我进行了采访。此次寄光盘给我,是对我曾予以过的支持表达谢意。

光盘主题为“他们谈海音”,“他们”指的是在台湾的林海音女儿夏祖丽和儿子夏祖焯、作家黄春明、余光中、林良、隐地;在大陆的舒乙、傅光明和我。影片从1948年11月海音一家乘船到达基隆港登岸开始,我出现在画面上,就是讲父亲张我军在海音夫妇离开北平时,写信向他们介绍当时台湾的租房、物价和如何就业的事。他们一家老小到台北不久,海音就由林良先生介绍到国语日报社,就任《国语日报》副刊“周末” 版编辑,从此开始了她在台湾的文学生涯。

众“弟子”的肺腑之言

影片介绍了海音在台湾的主要经历、事业和著作。彭小妍说:“林海音是一个生长在过渡时代的人物,她本人也扮演过渡时代非常关键的角色。” 我想其中的一个角色就是她在《联合报》副刊做编辑时,扶持过一批台湾籍青年作家。如已故的杨逵、钟理和还在世的林怀民、黄春明、钟肇政等。云门舞集创办人林怀民说了一段十分感人的经历:上小学时他买了一本《城南旧事》,爱不释手。14岁时他投出的第一篇稿件刊登在《联合报》副刊上,后来他用得到的30元稿费开始学芭蕾舞,从此改变了一生的道路,所以林海音对他有一辈子难忘的恩情。

黄春明谈到自己在文学道路上的成长过程时说:林海音是他的文学母亲。他曾在一篇文章里写一位老妇坐公车时怕坐过站,就大喊“城仔落车”。黄春明投稿时把这句台湾话作为文章标题,并再三叮嘱不能把它改掉。林海音欣赏他的文才,也理解他的心情,就尊重了他的意见。

钟肇政则是从时代背景观察林海音,他认为:“在‘战斗文学’年代和‘怀乡文学’兴起时,林海音敢于打出‘纯文学’旗号,在那时的台湾,的确胆识过人,真是难得。”

在“白色恐怖”时代

台湾在1949年5月宣布全省“戒严”,到1986年3月解除为止,白色恐怖时期长达37年之久。黄春明说,那时台湾当局对文艺界管理甚严,提出“文艺报国”、“反共文艺作战”等口号。在这种环境下林海音也难逃险境。

在白色恐怖最猖狂的上世纪五六十年代,林海音亲笔写下这么一段话:“台湾是我的故乡,北平是我成长的地方,总希望有一天喷射机把两个地方连接起来,像台北到台中那样,朝发而午至,那时就不会有心悬两地的苦恼了。” 这是1966年出版的《两地》自序中的一段话,在那个年代说这番话,是有被扣上“通共”罪名危险的。她这个最早倡议两岸通航者,却幸运地没有因此碰到麻烦,而且在二三十年后,两岸通航居然梦想成真。不过她在上世纪90年代初的3次从台北到北京,还必须绕道港澳,在她去世8年之后,京台之间才真正实现朝发而午至的直航。

1963年黄春明写了小说《把瓶子升上去》,说一个中学生把两支玻璃瓶升到国旗杆子上。这个玩笑触犯了政治忌讳,中学训导主任准备对他严加“训导”,军训教官则主张“查明严办”。这篇稿子发表不发表,黄春明心里在打鼓;林海音也犹豫再三,几次要印厂排上撤下再排上,结果文章发表后竟然平安无事。

但是当年的另一位作者王凤池却没有这么幸运。他署名风迟的题为《故事》的14行诗,说一位船长驾船漂泊到一个小岛,为岛上的美女吸引而流连忘返。诗在《联合报》副刊发表后,被台当局指责有“影射蒋介石无能,反攻大陆无望”之嫌。王凤池获“叛乱罪”,坐牢3年6个月,林海音则因此“自动”辞去编辑之职。

夏祖焯说:台“警备司令部”曾几次向林海音打招呼,说30年代作家的作品不能刊登。这使我想起海音第一次来京时说过,她当年听说“文革”时老舍先生投湖自尽,就想发表老舍的一篇文章以兹悼念。但碍于“警备司令部”的警告,就把老舍写的《月牙儿》中无关紧要的字句删去,用“摘登”的名义发表,遂了心愿。

重返城南忆旧事

谈林海音自然不能不说《城南旧事》。据夏祖丽介绍,小说开始创作于1955年,是由几个短篇小说连接起来的。影片《他们在岛屿写作》则用动漫加旁白,介绍了小说中最精彩的故事——小英子帮秀贞找到被遗弃的女儿妞儿,使母女相认团圆。傅光明认为:“《城南旧事》写的几乎就是林海音自己的真实经历,融入了许多艺术因素。小说通过一个儿童的视角观察成人世界,表达作家对世界的看法。结果是悲伤的、哀婉的,作家自己的童年也结束了。”

夏祖丽说:“外公在北京搬了几次家,最后才落脚到晋江会馆,因为在那里都是台湾乡亲。”所以林海音第一次回京,就先要回到半个世纪以前的城南,寻找南柳巷42号那个家。在那里见到会馆已故长工老王的女儿王秀贞,王秀贞从床底下把保存几十年的“晋江邑馆” 匾额搬出来,同他们合影留念。

影片中最为抒情感人的是夏祖丽来到70年前父母亲举行婚礼的北京协和医院礼堂。她感慨地说:“能找到父母当年结婚地点的人是幸运的,而这个礼堂经历70年仍保持这么完好,怕是十分罕见的。”影片中,她在空无一人的礼堂里反复漫步,或静坐在读经的长椅上。与此同时,响起由她唱出的李叔同的《送别》:“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。天之涯,地之角,知交半零落。一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒……”电影自始至终都以《送别》为音乐背景,令人感到有无限的回味和惆怅。

“夏府客厅是半个台湾文坛”

林海音夫妇慷慨好客,家里常常高朋满座。作家隐地说:“差不多台湾有一半的文人都到夏家做过客,有好多话说,有好多吃的品尝。”余光中也说:“每次从香港回台湾,都会去夏府做客。众多文友久别重聚,气氛总是热烈的,无论是餐前纵谈或是席上大嚼,那感觉真是宾至如归,不拘形骸到喧宾夺主,而最享受的是女主人爽朗的笑声。”

我也有幸在夏府客厅做过一回客。那是1995年12月1日到达台北的第二天,海音邀我参加晚宴。我称海音为表姐,这自然是“家宴”。除海音夫妇外,有她弟弟燕生夫妇以及恰从美国回台探亲的海音长女祖美、三女祖葳和从澳大利亚来的二女婿张至璋。在餐馆用餐后,我们来到逸仙路6楼夏府的客厅,边吃水果边叙家常,非常温馨愉悦。客厅并不很大,但干净雅致。由于夏府那座楼靠近中山纪念堂,地点适中,环境优美,交通方便,加之主人夫妇都享有文坛美誉,这里自然就成了文化名人集聚的场所。

林海音逝世后,在2001年12月22日台北追思会的现场,放了几个沙发椅,模拟夏府客厅,由余光中、齐邦媛、痖弦代表海音生前好友坐在上面,面对台下海音的家人和400多位与会者。齐邦媛在发言中,说了一段别具一格、引人深思的话:“在每一个地方都是她的故乡,她永远不会漂流。我很羡慕海音,以有这样一个朋友为荣,而且我真的想不到,在这么小的格局里,有这么大的气派。”

在追思会结束时,夏祖焯按古代礼法,在舞台上向长辈、来宾行跪拜礼。他说:“12月1日晚11点16分母亲去世,我抱着她到太平间。她带我来到这个世界,我送她离开这个世界。” 《他们在岛屿写作——文学大师系列电影》的制作者并未说明制作林海音集是为了纪念她逝世10周年,但这一时间上的巧合,使我们从这个精心制作的作品中仍然获得一种新鲜感,并知道了一些过去不知道的事情。看过影片,仿佛觉得那心系“两地”、深受两岸同胞怀念的海音,似乎就在我们身边,永远不会离去。