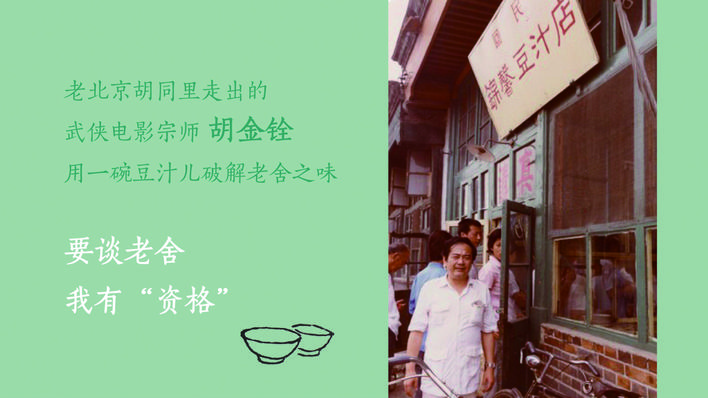

胡金铨,电影导演。1932年生于北京,1949年移居香港。初入电影界曾担任美术助理及演员,1965年在邵氏电影公司自编自导了处女作《大地儿女》,创作该片剧本时从老舍作品《火葬》《四世同堂》中汲取了灵感。电影代表作有:《侠女》《大醉侠》《龙门客栈》《迎春阁之风波》《忠烈图》《山中传奇》等。其中《侠女》获得第28届戛纳电影节技术大奖,由此将华语武侠电影推广到全世界,也令胡金铨成为第一位在国际上获得广泛瞩目的华人导演。1997年因心脏手术失败在台湾逝世。老舍和胡金铨都是老北京人,都爱好书画曲艺、民俗文化。作为同乡,胡金铨喜欢读老舍的小说,创作电影时也曾受其影响。1973年到1975年,胡金铨在《明报月刊》上发表了研究老舍的系列文章,而后集结成书,即为《老舍和他的作品》。 本书是胡金铨对老舍生平、作品和文艺活动的梳理,从老舍的出生起笔,详述其求学、写作、异国辗转、回国教书及至抗战时主持“文协”的经历。胡金铨认为老舍具有北京小市民的特点——“安于现状,不做过激的事情”,他称之为“北京(骨泉)人”。这种个性影响了老舍的为人处世,也在其笔下人物的身上得到展现。书中所引资料包括老舍的自述、友人的回忆和其他发表于世界各地报刊上的文章等等,由胡金铨走访英美大学图书馆调查整理而成。 擅拍武侠电影的胡金铨,银幕内外都处于行走的旅途中,老舍在其笔下也有了漂泊者的形象。以故乡北京为连接点,“走”成为这两位大师人生轨迹的关键词,其间的艺术影响和气韵传承可以借本书一窥。

在战前,老舍写过各种各样的文章,可是始终没尝试过写话剧剧本,他认为戏剧形式太难掌握了,称之谓“神的游戏”。

抗战以后,话剧蓬勃,剧本的需要量大增,老舍应“文协”之邀,在一九三九年四月,开始写他有生以来的第一个话剧剧本《残雾》。

他不懂舞台技巧,又没有写剧本的经验,能在十五天之内赶出来《残雾》,以当时的水准来说,不算很差。《残雾》的内容是讽刺当时官场的黑暗面,切中时弊,所以第一次在抗建堂演出的时候相当成功。那时候他不在重庆,没看到演出“盛况”。但回来之后,“中电剧团”还分给了他三百块钱的“红利”。

就在老舍写《残雾》的时候,重庆发生了“五·三、 五·四”大轰炸,死伤七千五百多人,毁掉房屋两千二百余幢,火势蔓延全城,老舍也几乎丧生。他记载当时的情况是这样的:

一九三九年五月三日,日军派飞机轰炸重庆,老百姓因为缺乏防空经验,一部分人惊慌失措,但没有被波及到的人仍然很麻疲。第二天,日军又派飞机施行全面大轰炸,由于防空设备差,山城中救火困难,以致形成空前大惨剧。

老舍这时住在青年会宿舍。那天正在埋头写剧本,下午四点钟,宋之的、罗烽和周文来找他谈成都“文协”分会的事。没多久,空袭警报,大家到院子里看了看,没有动静,又回到屋子里继续谈。五点钟,拉了紧急警报,老舍拿着剧本稿,和大家进了防空洞。六点,日机狂炸。七点,警报解除,众人出来,全城已成火海。宋之的和罗烽赶快跑回家,事后知道,宋之的的家全部烧光。

老舍和周文惊魂甫定,女作家赵清阁跑了进来,面色苍白,头上肿起个大包,手里拉着个十二三岁的小学生。原来她正在剪发,遇上了空袭,被震倒在地上,一块木板飞来,压在她身上,昏了过去。苏醒之后,街上已乱作一团。那个小学生原是出来买书,被人潮挤得回不了家,就拉住了赵清阁。

接着,安娥来了。老舍本想请大家吃点东西,但街上已经没有小贩。

这时,院子里有人喊:“大家赶快离开!”

第二次警报!

老舍领着大家奔向中央公园,可是公园里已是人山人海,目标太大,敌机随时可能低飞扫射。

众人又往乡下跑,赵清阁、小学生、安娥回了家。老舍带着周文奔向北碚,找到胡风,才算定下来。半夜又有一次警报,直到天亮才解除。

事后,老舍写给《文艺阵地》编辑部的信里说:“五三四狂炸,同人等幸无大损失,‘文协’安全。到北碚者有老向等,到南温泉者有欧阳山、以群等,市内余人不多,甚难作事。近已接洽妥,‘文协’组织前线慰劳团,可有十人至十五人去庆,留渝者当更少矣。篷子略受跌伤,无大关系。之的财产烧光,人则安好。我与安娥、周文(适到渝)、清阁等落荒而逃,唯受虚惊耳。我有时到乡间,时来时往,以免会务中断。”

为了躲警报,“文协”一部分人就住在北碚,那时候,在北碚国立编译馆旁有个小楼,是林语堂的财产,借给“文协”作宿舍,老向、萧亦五等人就住在里边。老舍有时候下乡则住在对面的中山文化教育馆。

大轰炸之后,由于一些印刷厂被毁,各报无法单独维持,改成联合出版。本来就“人财两缺”的《抗战文艺》就陷于极端的困境。

罗荪的回忆里说:“……首先碰到的困难是找印刷所,市区的印刷所,有的疏散了,有的被炸了,有的不承印……总之,在市区跑了很多地方,都碰了壁,最后到北碚的草街子找到一家小印刷厂,答应排印,于是带上编好的稿子,搭上去北碚的小火轮,再从北碚坐小划子沿嘉陵江北上,在一家小镇上找到那家小印刷厂。一期却排了两三个月……”

敌机的狂炸,燃起文人的怒火,作家们在各报刊发表了很多文章,描述敌人的残暴和受灾人们的惨状,《抗战文艺》也出了《轰炸特辑》。

注释:

1.老舍:《神的游戏》,载1934年7月14日天津《大公报·文艺副刊》。

2.老舍:《闲话我的七个话剧》,载1942年11月15日《抗战文艺》第8卷第1、2期合刊。

3.老舍:《五四之夜》,载1939年7月《七月》第4集第1期。

4.老舍:《致<文艺阵地>编辑》,载1939年6月16日《文艺阵地》第3卷第5期。

5.罗荪:《抗战文艺》回忆片段。

6.《抗战文艺》第3、4期合刊。

(《老舍和他的作品》,胡金铨著,北京联合出版公司出版)