何独轻吾华,偏以为口实。相劝各自重,公理要详悉。中国农工商,心同更志一。势力不用兵,抵制亦有术。来货我不购,雇工我不出。利厚我不贪,兵威我不怵。上下争国体,主权守勿失。

1888年,美国通过一项法案,禁止暂时离境的华工重返美国,把两万名回国探亲的华人拒诸门外。郑观应激于义愤,写下《书抵制美国禁华人入口》一诗。在当今中美贸易战背景下来读这些诗句,叫人振奋于“主权守勿失”的坚定立场之余,也惊叹诗人先知般的预言,以及历史巧合的循环。

1936年,面对来到西北革命根据地访问的美国记者埃德加·斯诺,毛泽东谈起自己少年时读书的情况:“我读了一本叫做《盛世危言》的书,我当时非常喜欢读这本书。作者是老的改良主义者,认为中国之所以弱,在于缺乏西洋的装备——铁路、电话、电报、轮船,所以想把这些东西引进中国。”《盛世危言》的作者,就是上述以诗直抒“兵威我不怵”“上下争国体”的郑观应。在毛泽东跟斯诺聊完这段话后没几年,郑观应的儿子郑景康作为摄影师前赴延安,拍下了大量边区军民的生活场景,以镜头记录下毛泽东等领导人在战斗岁月的风采。

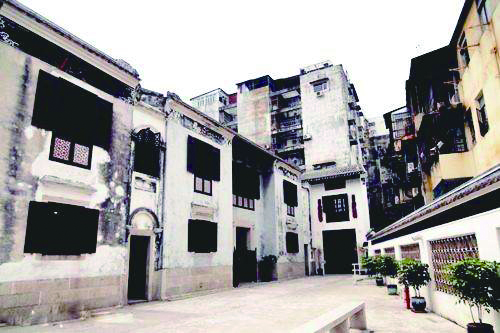

郑观应虽然在文章里自称“世居澳门”,但原籍却是离澳门不远的香山雍陌乡,郑家于1854年左右才陆续迁居澳门。在郑观应兄弟资助下,郑家在澳门的新居大约于1872年落成。郑观应有诗《题澳门新居》:“群山环抱水朝宗,云影波光满目浓。楼阁新营临海镜,记曾梦里一相逢。”这就是位于龙头左巷10号的院落式住宅群,今人称为“郑家大屋”。

大半个世纪后,郑家大屋里的房子开始被陆陆续续地分租出去。据介绍,同盟会会员曾在此办兴中学校,抗战时期又有洁芳女子学校办学其中,岭南画派大师关山月避乱澳门时就在该校任教。到1950年代,这座大宅院成了“大杂院”,高峰期时有50多户人家在此居住。

虽然澳葡政府在1992年用Casa de Mandarim(中国官员之家)的名称把它列入法定文物保护清单,但一直没有积极行动去保护,“七十二家房客”的杂乱情况依然。

澳门回归后,中国人当家作主,“抢救郑家大屋”成了市民尤其是文化界关注的话题。有消息称,特区政府成立后,社会文化司将修葺郑家大屋列作优先考虑的工作。2001年7月,当局以换地的方式,取得郑家大屋业权。人们又把关注的目光投向郑家大屋的修复工作上,期待着它可以早日重焕光彩。

当时特区政府正把澳门历史建筑向联合国教科文组织申报世界文化遗产,郑家大屋包括在内。大屋的修复因此必须有更高标准,处理时要遵守“修旧如旧”“可识别性”“可逆性”等等国际原则。这样,就碰上许多难题。比如岭南建筑中常见的“蚝壳窗”。澳门古称“蚝镜”,后来文人雅称作“濠镜”。张心泰《粤游小志》记“粤产蚝镜,取饰窗户,可代玻璃,谓之明瓦”。这种明瓦做的窗,就是后来被误称的“蚝壳窗”。澳门既然有“蚝镜”古称,证明本地区肯定盛产此物,用来做窗户装饰就理所当然,郑家大屋建造时也不例外。可是,当年的寻常建材,今天由于材料断供、工艺失传等原因,却成了稀罕事物。据说,负责维修郑家大屋的团队,为了重现传统“蚝壳窗”,多方寻找,几经打听,远至汕头,才终于圆梦。

2010年春节前夕,历经8年多修葺,耗资4300多万元,已被列入世界文化遗产“澳门历史城区”之中的郑家大屋,终于开放予公众参观。为了第一时间见识大屋“前迎镜海,后枕莲峰”的建筑格局,第一天慕名而来的市民就达千人。今天,作为澳门现存建筑面积最大的民居建筑群,郑家大屋已成了著名的景点和文化品牌;大屋内更新建“郑观应纪念馆”,以著作、文献、书信、家族史料等文物,介绍郑观应及其家族史迹。

郑观应当年有诗感怀:“太公以后鲜奇才,谁识如今变局开”。似乎又是历史巧合的循环,方今正逢100年未有之大变局时机。身处庆祝回归祖国20周年的澳门,我们应该庆幸郑家大屋在回归后得到及时的保护和悉心的修复,让我们可以有一处实物的见证和依托,重温郑观应于“内患外忧萦绻绻”之时撰述《盛世危言》的拳拳爱国赤诚,同时思考我们民族的命运,为郑观应期待的 “愿扫浮云日再明,五洲同享承平福”而奋斗。