罗 周

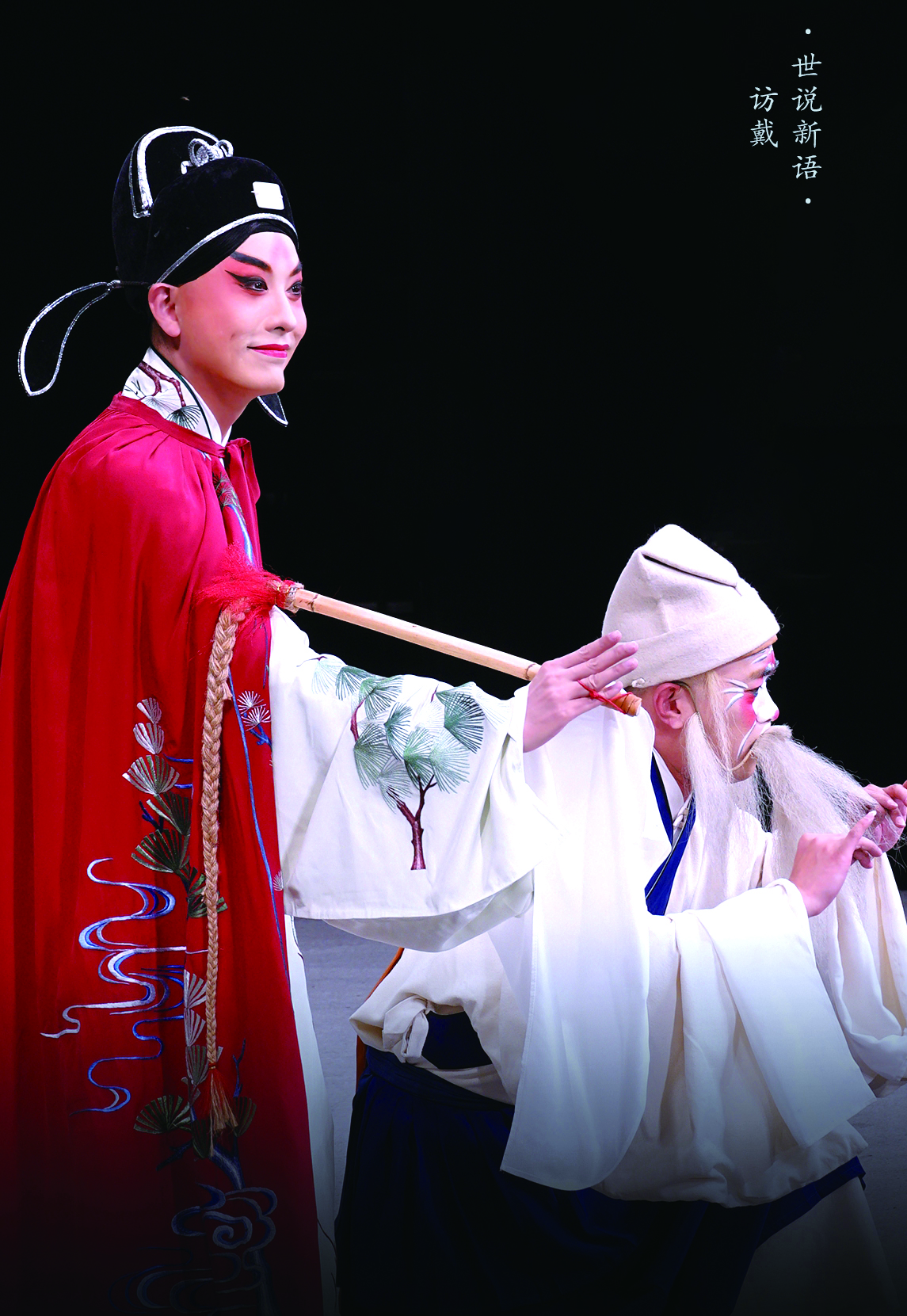

《世说新语·访戴》

《当年梅郎》

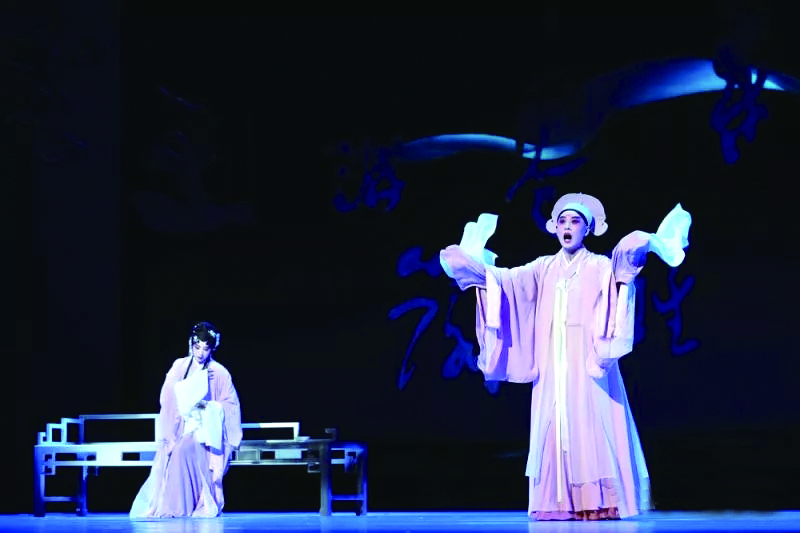

《浮生六记》

罗周,江苏省戏剧文学创作院院长,26岁博士毕业,师从复旦大学古代文学研究中心章培恒教授。2010年,以一部昆曲《春江花月夜》享誉剧坛,又以京剧《将军道》、锡剧《一盅缘》蝉联第二十、二十一届曹禺剧本奖。她的横空出世,以其星汉灿烂的文辞、狂放灵动的想象、高远辽阔的境界,让我们不仅眼前一亮,更从她的创作中看到青年一代剧作家的生命光彩,也看到中国传统戏曲更多的可能性。

2020年元旦之夜,罗周的最新作品昆曲系列折子戏《世说新语》由石小梅昆曲工作室、江苏省演艺集团昆剧院联手搬上舞台,年轻观众济济一堂、场面热烈、一票难求。

创作的自发、自觉与自由

武丹丹:从事戏剧创作以来,你写了80余部作品,涉及10多个剧种,你给自己划分过不同的阶段并总结不同阶段的特点吗?

罗 周:第一部作品写于我在复旦大学读本科期间。在辅导员李钧老师的建议下,我写了部话剧《韩非》,并与复旦剧社合作,将之搬上了校园戏剧的舞台。时任《上海戏剧》主编的赵莱静先生注意到了这部戏,觉得很有意思,便与我合作,将之改编为淮剧《千古韩非》,该剧于2005年由上海淮剧团首演,主演是梁伟平先生。

2007年我自复旦毕业,经作曲赵震方先生、戏曲理论家汪人元先生推荐,进入江苏省文化厅剧目工作室工作。这时我尚无专业编剧的自觉,从话剧《韩非》至我第11部作品、创作于2009年的话剧《春秋烈》,是我创作的第一个阶段,即“兴趣爱好”的阶段。2010年,我迎来了第12部作品,也是我专业编剧创作之端点的昆曲《春江花月夜》,它得到了很多前辈老师的厚爱,他们的鼓励使我觉得我“大概”是可以“写戏”的,于是进入自发的练笔阶段,从第13部作品越剧《胭脂扣》至第21部越剧《牡丹亭》。这期间我的创作水准上下浮动。

2011年转折点来了,我应邀写了一部取材于河阳山歌的锡剧《一盅缘》,这第22部作品开启了我创作的新阶段:从自发到自觉。也就在这时段,我拜张弘为师。张老师将他浸淫戏曲半个多世纪的经验心得毫无保留地传授给我,我通过高密度的创作汲取、体会、实践着这一切,直至第43部作品京剧《孔圣之母》,逐渐形成较稳定的创作风格。

在进入“自觉创作”后,仍有前进攀越的空间,这便是下一个阶段:巩固自觉,走向自由。从第44部作品锡剧《林徽因的抗战》至第67部越剧《胡庆余堂》,大抵都属于此阶段。而从第68部开始,这是我很喜欢的一部整理改编之作昆曲《梧桐雨》,直至新近完成的第83部秦腔《无字碑》,我进入了在自由创作里不断尝试、努力拓展的新阶段。

武丹丹:你所说的“自由创作”是指什么?

罗 周:就像孔子所说“从心所欲不逾矩”。当深入掌握规律性的写作技巧与方法后,“规矩”就融入了血液,千变万化不离其宗,而在变化里,又会有新的突破与发现。作为编剧,我极为幸运。一方面,张老师与许许多多前辈先生们的爱护、扶持、帮助,给了我很多滋养;另一方面,我有幸得到很多检验文本的机会。迄今我创作已上演的剧目约60部,在与导演、主演、作曲等人的持续沟通、交流中,我不断地纠偏、学习、提升、积累。有人问及我剧本数量与质量的关系,我说80余个剧本、数百近千稿的反复修改,便是我的“黄冈题库”,不是我写得多,是对于既非科班出身也谈不上有多少天分的我来说,只有写了这么多,才能写得这样好、才有信心越写越好。因为掉头看去,我每一步行进的脚印,都是清清楚楚的。

小说生涯与学术生涯的合流

武丹丹:就像你所说,你把昆曲《春江花月夜》当作“端点”。这个“端点”是否是天分使然?

罗 周:《春江》是我戏剧创作之“端点”,在那之前,我于无意之中,已做了两方面充裕的准备。一是从我19岁出版了第一部长篇小说开始至29岁写就《春江》,整整10年,我没有停止过小说创作;二是从16岁考入复旦中文系直至26岁博士毕业,我又老老实实走了一条学术之路。当我成为一个专业编剧时,发现之前10年的小说生涯与10年的学术生涯在这里合流了,它们是《春江》诞生的基础。小说要的是浪漫的想象力与文字能力,学术强调严谨缜密的逻辑思维与精准表达,而对戏剧编剧来说,这二者不可或缺、相辅相成。既要有感性的、澎湃的语言感染力,又要能理性地去把控,从而令舞台的时空资源一分一秒都不被浪费、都能最大程度地彰显其艺术价值。

武丹丹:你在创作中出现过瓶颈期吗?

罗 周:第一二个阶段,都是“瓶颈”,尽管写了不少,却没有形成有效积累。以至于偶然我会想:我还能不能写出比《春江》更好的戏?如果《春江》便是我的巅峰之作,那我就是个失败的编剧。好在我终于寻找到了更上层楼的前行之路。写到第40余部时,我已完全没有了“能否超越《春江》”的顾虑,写到第60余部,我意识到我每一部作品都会有超越之前作品之处,否则我就不会落笔。

武丹丹:所以你总说自己是个“技术派”,你是怎么定义创作中的“技术派”的?

罗 周:清晰、精准、“无一字无目的”的创作。剧本写作就像登山,那攀向巅顶之路,每一步、每个字都是力的叠加、积蓄与前进,明白自己谋篇布局、行文遣词全部细节的全部意图,那都是近乎无可替代的、你能力范围内的最好选择,只要判断标准不出差错,就能保证不会写出糟糕的剧本。

武丹丹:在你看来,什么是好的剧本?什么是糟糕的剧本?

罗 周:关于戏剧之组织构思,结合自身具体经验,我归纳了8个字:素材、题旨、结构、剧情。

首先是素材。准备写某个题材时,第一步便是要阅读相关素材。我有个习惯是尽可能全面地掌握原始材料。根据题材不同,素材或多或少,比如《顾炎武》之素材就极多,而《望鲁台》之素材便极少。芜杂处需要梳理,简陋处更需开掘。若取材于史实,建议以人物年表或编年体史书为指引。

其次是题旨。掌握足够的素材后,不妨把最打动你之处列出来,但别急着写剧本。哪怕材料跌宕曲折、张力十足,却未必都可入戏。以“动情”为光照,找到该题材入戏的最高价值,即全剧“题旨”,那便是我们要攀向的山巅,是剧本创作之旅的“目的地”。

再次是结构。题旨往往决定了结构,好的结构必须有利于题旨之实现。有的作品看上去就像用剧本的形式写了篇小说或散文,这正是因为作者缺乏对戏曲结构的把握力。

新杂剧:古典戏曲的当代生机

武丹丹:你的作品结构上很有特点,《一盅缘》《衣冠风流》《不破之城》《孔圣之母》《卿卿如晤》……很多作品都是“四折一楔子”,被称之为“新杂剧”,但是也会有读者疑惑,仅仅四折一楔子,能讲清楚故事吗?

罗 周:中国古典戏曲的文本库主要包含两方面,一是元杂剧,一是明清传奇。元杂剧通常是四折一楔子的体例,有时会有两个楔子。其内容极丰富,伦理剧、公案剧、爱情剧、历史人物剧……琳琅满目,全用四折主戏的体例来完成,真是了不起。元杂剧另一特点是分旦本末本,一人主唱,到明清传奇时,情况发生了改变,生旦净末丑各行当各有唱段。杂剧与传奇是我戏曲创作的“涵养之地”,所谓“新杂剧”,是全局上借鉴元杂剧的体例样式,每一折则借鉴传奇折子戏的具体写法。这不仅是向先贤致敬,也是一种让古典戏曲之传承在当下重焕生趣的方法。

需要强调的是,根据不同题材、不同题旨,也必须做出结构上的调整、变化与拓展。比如我的楚剧《万里茶道》便是六场戏,以表现万里运茶、一路崎岖的线条感;京剧《大舜》是上下两篇,以表现尧舜禹三代君主、两次禅让的传承;锡剧《东坡买田》也是上下两篇(折),上篇“买田”,下篇“还契”,一买一还,写苏东坡的崇高人格;昆剧《浮生六记》是五折一余韵,写一个琉璃世界怎样被爱与文学逐步创造、最终完成。

武丹丹:确定“结构”之后,考虑的是“剧情”吗?

罗 周:实际上,剧情之裁选与结构之确定常常齐头并进。明确了最高价值与实现最高价值的道路,才能准确遴选可进入戏剧的素材原型,发挥想象力、创造力进行合理虚构、挪移、丰富、删简……这时“素材”才真正成为“剧情”并需进一步确定分场及每一场的具体结构方式。

将以上“素材、题旨、结构、剧情”四步工作做好并“盘”到烂熟于心之后,我才敢开始剧本撰写。

《当年梅郎》之诞生

武丹丹:以梅兰芳为主角的昆曲《梅兰芳·当年梅郎》与京剧《梅兰芳·蓄须记》几乎同时上演,都取得非常好的口碑,堪称佳话。请以之为例,谈谈你上面提及的“四步”。

罗 周:《当年梅郎》初稿完成于2018年初,当时泰州市委宣传部向我约稿,欲以梅兰芳先生入戏,创作一部戏曲作品。第一步,素材,即有关梅先生的文史材料。八卷本的《梅兰芳全集》是我最主要的素材库。史载梅先生平生仅返乡一次,即1956年他携夫人福芝芳及幼子梅葆玖至泰州祭祖并献演《贵妃醉酒》《霸王别姬》《奇双会》《宇宙锋》等梅派名剧。两小时左右的演出时长,无法完成对梅先生一生传记之描述,在选择了以1956年返乡为切入点后,我还需找到合适材料作为主情节以架构戏剧。

在广泛阅读相关材料的过程中,1913年梅兰芳初进上海滩这段往事深深吸引到我。一者,初入上海,照梅先生自述,是他人生之关键时刻;二者,上海之行,梅先生与王凤卿先生结下一生友谊;三者,梅先生上海登台,年方20,与泰州登台的葆玖先生年纪仿佛,父亲眼中的儿子,岂不正似他当年一般?且梅先生在丹桂第一台的登台始末,史料起伏曲折、张力十足,更重要的是,在这块材料里,还有能与受众产生强烈共鸣的“共情点”。这便引向了第二步:题旨。正如我在场刊里写道:“最打动我的,并非梅先生在上海一炮而红的灿烂荣名,而是他走向那个舞台、伫立于那个舞台的跌宕起落。既遭遇了种种怀疑,又承担了种种期许,有过困惑、有过游移,最终所有的支持与猜忌,都化作前行的力量,使他成为了更好的自己。这样的谦逊、勇敢、昂扬、坚毅,是梅先生的少年时,也是每个人都有过的少年时,是哪怕行至千里之外,历经数十载风雨,都令人不敢忘怀的:我们心中,永远的少年。”

第三步“结构”上,我仍以“新杂剧”为基本体例,四块主戏分别是“应邀”“再疑”“白夜”“忆靠”,另外还设置了两个楔子,开头之“返乡”与中间之“点妆”,关注1956年泰州之行以完成两个时空的穿插呼应。主戏对应“起承转合”之戏剧结构。“起”(“应邀”):丹桂第一台许少卿邀王凤卿、梅兰芳赴沪演出,通过门里门外商量包银的细节来表现许少卿对梅兰芳之不信任;“承”(“再疑”):通过唱不唱堂会的桥段,绵延、叠加了许对梅兰芳之质疑;“转”(“白夜”):所有的怀疑被精彩的“打炮戏”一扫而空,通过“压台戏”戏码选择,转向梅兰芳的自我发现与自我超越;“合”(“忆靠”):梅兰芳晓之以情,得到了王凤卿之支持,终以《穆柯寨》惊艳上海。

第四步“剧情”是在第三步基础上的丰富与细化,并思考确定每一折的结构方式。以“白夜”为例,这里,我需要人物往内心去寻求突破、寻求答案,需要设计某个契机令他豁然开朗。所以我拒绝了“群场戏”,而设计了一出“对子戏”,舞台上只有梅兰芳与黄包车夫二人。散漫闲聊中,清晰包括了三个层次:一是“向光亮处去”,二是“向暗淡处去”,三是“归来”。第一个层次,梅兰芳重温了自己肩上那一挂车重;第二个层次,不经意间,他从车夫处得到启发:“难走的路,我走;别人不去,我去”;第三个层次,生气勃勃的新气象在梅兰芳心里摇曳生发。就在这里,出现了全剧我最喜欢的念白。梅兰芳快意放歌:“以风声为箫、更声为鼓、星月为顶灯、天地为氍毹……”他疏阔的襟臆被这个月光如昼的夜晚洗得雪亮。

每一次“命题”创作都是一个考验

武丹丹:京剧《蓄须记》的“素材库”与《当年梅郎》是一样的吧?

罗 周:是的,只是经阅读、思索、筛选后,因关注点不同,圈出来的“范围”不一样。《当年梅郎》完成后,作为梅先生的故乡,泰州还是想做一部关于梅先生的京剧作品。他们问我能否把《当年梅郎》移植成京剧,基本内容不变,用板腔体把剧本重写一遍。可我觉得倘若如此,就只是进行了一次纯技术的转化尝试,我并不满足于此,就答应说以梅兰芳为题材,创作截然不同的另一部。

史载1956年梅先生祭祖演出数月之后,他就赴日演出了,这是他第三次访日演出。经过多方面综合考量,《蓄须记》选择以抗战时期梅先生蓄须明志为核心内容,架构戏剧、塑造人物、充实细节。

至于“题旨”,我们关注的是一个伟大的艺术家,在战争背景下的坚守与抗争。艺术没有国界,但艺术家有他的祖国。我将注意力更多投放到梅先生内心两种真切的力量所形成的巨大张力上。一是在日军重重的威胁进逼下,先生坚持民族气节,绝迹舞台;另一方面,是要一个正值壮年的艺术家离开舞台,他多么痛苦!可梅先生没有因为痛苦而放弃、而让步,更以他的襟怀素养,以他对艺术的热爱与追求、以他饱满强劲的艺术力量,战胜、超越了这种痛苦,走向他人生的艺术的新高度。

第三步“结构”,《蓄须记》分“拒票”“拒演”“写画”“读本”四折,依旧遵循“起承转合”的推进规律,在第一二折日军胁迫层层加剧后,第三折之“转”,以画明志,向剧中之中岛、也向台下之受众,展示了一个丰富、灿烂又博大的京剧世界。这个世界,既因他而璀璨,又包裹着他、支撑着他,时刻与他共生共存。到第四折之“合”,我们看到,梅先生的蓄须不是权宜,而是抉择,不是闪躲,而是直面,是一次特殊的“亮相”。这不但是先生个人之亮相,也是抗战时期全中国意志的亮相;不但彰显了先生的气节,也显示出他对胜利的期许与信心。

第四步“剧情”及具体结构,以“写画”为例,也分为三个层次:一、中岛登门求教;二、梅兰芳以画牵牛花诫之;三、中岛幡然,有感于梅先生之心志,透露了日军之阴谋。在第二层次里,又分为三个小层次。怎么画牵牛花才能从图画里感受京剧艺术?一、以花卉的缤纷颜色对应京戏服装之色彩斑斓;二、以用笔之轻重缓急通感京剧乐器之声乐变化;三、以成画之花叶形态对应京剧人物与戏文剧情;最终唱出“梅兰芳坐也戏、卧也戏,写也戏、画也戏,言也戏、笑也戏,朝朝暮暮在梨园、我在梨园”的本折核心唱段最强音,其人格与艺术也令中岛回归了他作为一个演员的初心。

武丹丹:现在你的多数创作都是委约之作吧?你又是如何在“命题作文”里辗转腾挪,找到自己对这个题材的打开方式,完成自己层次丰富的情感表达?

罗 周:我将每一次“命题”创作都视作一个考验。一方面,“被命题”令我能接触到一些之前从未接触过的人物、事件,拓宽了我的视野与生命的宽广度;另一方面,我会努力寻找自身与它产生共鸣之处,进而向内心做更深入的探索。两部《梅兰芳》之外,不少我很满意的剧本,如《一盅缘》《孔圣之母》《大舜》《望鲁台》《浮生六记》等等,包括近来将我的创作推向了一个新高度的昆曲系列折子戏《世说新语》,都是命题之作。

武丹丹:你觉得戏剧与文学有何区别?戏剧对你的人生有什么影响?

罗 周:就戏剧文学而言,不存在脱离了“戏剧性”的“文学性”,而“情节性”并不等同于“戏剧性”,古典戏曲尤其如此。在接下来的创作与理论教学中,我会更着力于这一点的实践与阐述。就我个人而言,戏剧创作便是我最重要的生活方式,我在创作中体验悲喜、体味人生,戏剧使我成为了“我”。