梵乐希与波吉书信集《火焰与灰烬》

卡特琳·波吉诗集《高越情爱》

梵乐希诗集

梵乐希与波吉

上世纪70年代,我在巴黎教科文总部任国际公职人员时,法国常驻教科文代表团的团长是弗朗索瓦·瓦雷里,他的父亲是法兰西第三共和国的“桂冠诗人”,名字被新月派译成“梵乐希”(Paul Valéry)。诗人闻一多追求其“节的匀称,句的均齐”,尤其受这位法国晚期象征派的影响,不免在自己的诗集《红烛》和《死水》中有明显流露。曾经旅居法国的中国作家盛成在港口城市塞特与梵乐希结识。1928年,盛成直接用法文撰写的传记文学作品《我的母亲》由维克多·阿丹热书局出版,梵乐希为该书写了长篇序言,从而跻身“东方学”领域。

我在巴黎拉丁区旧书店淘到一本《我的母亲》,读了这篇序言,并开始翻阅梵乐希的诗集《年轻的命运女神》等作品,探究他的“纯诗理论”,但好像总有些难求甚解。巴黎伽利玛尔出版社于2006年刊印了《卡特琳·波吉与梵乐希通信集》,全书700余页,题为《火熖与灰烬》(La flamme et la cendre)。当时,笔者觉得书名蹊跷,更不知鸿雁传书人卡特琳·波吉为何方圣贤,竟然跟声名赫赫的梵氏有如此长久的通信史。况且,据出版社所称,这一册仅是“冰山一角”,二人绝大部分的书信都已依照波吉女士遗嘱,早已付之一炬了。

事实上,梵乐希与波吉曾有过一段“八年孽缘”。波吉在去世前留言:“我要求遗嘱执行人当着证人的面,将保罗·梵乐希的亲笔信统统销毁,并告知他,为此心安。”此举显然是考虑到毁她一生的梵乐希的形象。获悉这一消息,梵乐希心知女方对自己耿耿于怀,在给他另一情人的信里承认,自己“松了一口气,祈愿把跟波吉的通信都烧光了事”。2003年,作家弗朗索瓦-贝尔纳·米歇尔在格拉塞出版社的“红色手册”系列丛书里发表《保罗·梵乐希的缪斯》,引用梵氏名言“当心情爱!”作者说:“可梵乐希本人并没能足够当心。他在家中接待过许多情妇。与他的担心正相反,这并没有损害他的文学创作”。米歇尔在书中列举了罗维拉男爵夫人和女雕塑家让娜·乐维顿等人,尤其是女作家卡特琳·波吉。他强调,这些见解高卓的女性向梵乐希提供了满足分析人欲所需的素材,从而使情感教育变为一种“作家培育过程”。

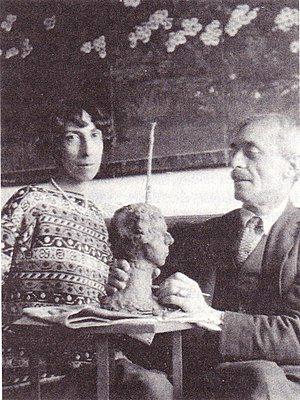

这其中,最值得注意的是卡特琳·波吉(Catherine Pozzi,1882-1934),因为她身前身后都被梵乐希蓄意埋没,不见经传,最不为人所知。梵乐希的拥趸们甚至将她说成是个“歇斯底里”,根本不值一提的人。实际上,卡特琳·波吉心智极高,是一位颖悟非凡的作家和诗人。她出生在巴黎上流社会之家,10岁就开始写日记,在文学沙龙遇见高蹈派领袖勒贡特·德·里尔及其弟子约瑟-玛利亚·德·艾赫迪亚等诗苑秀士,受到精神贵族的文化熏陶。1909年她嫁给交易所经纪人兼剧作家艾德华·布赫岱,其子克洛德创办了极具影响的《观察家报》(l’Observateur)。卡特琳·波吉留有伴随她一生的符咒:“我感受,故我在。”2020年7月《影视综艺》周刊登载马利纳·朗德洛依的署名文章《焦灼的灵魂》,指出波吉精神的核心是主导心理的感受。他写道:“卡特琳·波吉跟保罗·梵乐希经历了毁灭性的情爱。梵乐希剽窃了她的独特见解,将她置于昏暗之中,应当承担女方本人遭受无法弥补的灾难之责。”

据朗德洛依披露,卡特琳·波吉是在巴黎闹市阿特奈大旅馆一次晚宴后跟梵乐希在一间卧房里约会的。初次见面,她就将自己构思的一整套哲理宣言和写作方案向对方和盘托出,其中涉及形而上学、基因遗传,乃至人类灵魂迹象的认知,引起梵乐希巨大兴趣。波吉尽管貌丑,人却内秀,且天资聪慧,梵乐希很快将其纳入了情妇之列。当时,梵乐希和波吉正巧都住在巴黎十六区,梵乐希在维勒鞠斯特街,波吉在隆尚街,密会去无多路。梵乐希常常一大早便来到波吉邸宅,二人相见恨晚,长谈不觉时移。梵乐希在写给其另一情妇让娜·乐维顿的信里承认,他与波吉罕见的酷烈关系里包含着妒嫉。因为“对方在思想观念上甚为敏感,达到智慧的顶端,故出现难以消解的嫌隙”。然而,这恰是梵乐希在人的理智上表达独特见解所需要的。于是,他安排了一系列采撷智果的“融合会面”,以“整步”满足他关于精神创造性统一,理智不能领悟本质的文学理论需求。按马利纳·朗德洛依的说法,“卡特琳屈从了这种吸血鬼行径(la vampirisation),任凭其吸食膏血”,大大充实了著名的梵氏学术日志(Carnets)。

在每次的“融合”交谈中,梵乐希都作详细记录,还附加图示,以备尔后用在他的日志里。梵乐希与波吉的密切交往始于1920年,持续了整整八个春秋。波吉具体参与了梵氏日志的构思写作,有双方大量的信件为证,可最后竟以决裂终结,女方坠入虚无。对梵乐希来说,波吉是个“无名之辈”。他从来不承认对方的作家地位。卡特琳·波吉对此不无忿懑,说:“我对被隔离感到寒心。自己或许有才能,应援笔写作,可是梵乐希从来都没有鼓励过我。”法国图尔大学教授海伦·莫莱尔-安达勒接受巴黎“文化广播电台”采访,在追述他们二人的联合创作过程时,提出了“抄袭与背叛”问题。她说:“卡特琳·波吉起始跟她的情人保罗·梵乐希经历了智力与情爱的炫晕,接着建立了某一种形式的合作。她满怀激情地审读和修改情人的日志。可是,缪斯不久感到自己遭受背叛,发现男方将她一本作品的草稿攫为己有。那是一部关于形而上学的论述,在波吉逝世后发表,题为《灵魂外皮》。此乃一个不为人知的创造者的悲剧命运。”更有法国当代哲学家莱吉斯·德勃雷顺便提及,他曾是格瓦拉的盟友,评论梵乐希与其情妇卡特琳·波吉的激情关系终归化为乌有,称此为“死者与生者分道扬镳”。

卡特琳·波吉在1921年10月18日的日记中形容她自己与梵乐希在巴黎旺多姆广场上晤面的冲突过往是“情感毒化”,“需要保持缄默”。巴黎第八大学一位现代文学副教授与之共鸣,在因特网上发布一番感慨:“卡特琳·波吉于1928年1月与保罗·梵乐希决裂,认定情爱失败,将自身禁闭,沉寂在类似无头案的私人日记中。”诗人彼埃尔·布丹则在他撰写的《卡特琳·波吉传略》中透露:“保罗·梵乐希对智能感兴趣,而不在乎精神。他的要求是绝对的,而波吉保持的是温热。他们俩的情爱和文学以波吉对梵乐希说的这几句话刹尾:‘享尽风光又具讽刺意味的老者,我为您深感耻辱!’”

1922年10月21日,卡特琳·波吉写信给梵乐希,抱怨对方不把她放在眼里,藐视她的作品,全然不予置评。据马利纳·朗德罗依说。“这以后她更发现梵乐希发表的文章里明显剽窃了她的思维,譬如在为艾伦·坡的散文诗《Eureka》(《我得之矣》)撰写的序言里,或在梵氏重要散文集《Rhumbs》(《罗盘量规》)中。她痛苦地感到自己是被人欺诈了。”朗德罗依进一步证实此事,还写道:“1926年,《罗盘量规》初版,突然唤醒了《论自由》的作者。”这里提及的《论自由》,是卡特琳·波吉的一篇论著手稿,写于1915年。她于1921年将手稿送给梵乐希看,对方看后竟一言未发,着实令她失望。波吉回敬一句:“倘若我这样做,您可能会立即离我而去。”她在日记里表达了自己“极度的伤感”。1928年,她最终离开了梵乐希。在《论自由》后,卡特琳·波吉于1929年写出《灵魂壳》,到1931年最终推出《灵魂外皮》,一部用解剖刀谱写的诗意与科学童话。她企望以此掀起一场哲学思想革命,改变人们对宇宙时空的观念。《灵魂外皮》扣住感觉现象,解析精神与躯壳的互动作用,凸显灵魂内感。作者从柏拉图、亚里士多德说起,经由笛卡尔、威廉·詹姆士,到柏格森,论述至近代,涉及形而上学、数学、生物学、心理学、量子物理学、化学,乃至佛学等广泛领域,积20年思考研究的累累成果,既有哲学的严谨,又蕴含诗艺,充分显露出作者的博学。

卡特琳·波吉通过8年长时期与梵乐希交往,发觉此人情商低下,与自己格格不入,对其醉心于法兰西学院院士穿绿色锦衣,正襟危坐“不朽”地位的追求,心生鄙夷。因为波吉一生不务虚名,埋头探究人类“情感”的微妙维度,通过与法兰西文学造诣深厚的女诗人兼小说家安娜·诺阿伊和奥地利作家赫奈·玛利亚交流,拓宽了对宏观宇宙时光流逝与死亡奥秘的探寻眼界。1927年2月1日,她违心在《新法兰西杂志》上匿名发表了书信式自传体中篇小说《阿涅丝》。据为她立传的罗朗丝·约瑟夫说,“该书写于她与梵乐希情人关系尚存的最后阶段,看得出她在力求挣脱对方的精神控制。”这篇小说当时曾在社会上掀起一阵波澜,只是读者都不知其真正作者是何人。1988年,罗朗丝·约瑟夫以作者真实姓名在《差别书局》重新发表了这部作品,并于2002年再版。

卡特琳·波吉从1912年夏天起罹患肺病,受尽哮喘的折磨,靠吗啡和劳丹酊维持,于1934年12月3日在巴黎逝世,死后葬在多尔多涅省的家乡墓地。用她的话说,“远离巴黎的困境”。今天,女诗人安眠在绿野花丛中,倾听苔藓下泉水淙淙,似隐蔽在了自由的仙境。卡特琳·波吉怀持谦卑,将她1913年1月至1929年4月的日记全部留给法国国家图书馆保存,附带一幅佛祖的肖像和一项条款,规定这一令人惊讶的文献只能在她离世30年后才能向公众开放。

2002年,伽利玛出版社汇总出版了卡特琳·波吉遗留下的一些诗歌和散文,冠以《高越情爱》集(Très haut Amour)名称,主要有她1926年开始创作,去世后才刊载在《衡量》杂志上的《溪谷》《新星》《玛雅》和《莨菪胺》等六首诗。其中《福哉,马利亚!》一首曾在她生前于1929年发表在《新法兰西杂志》上。另一首《夜歌》是她在死前一个月书写的,充满着诗人的文心气质,系受16世纪女诗人路易丝·科贝的“绝句”激情感染而作。这组诗被她视为自己的“文学遗嘱”,正如她强调自己的诗魂,叹道:“我爱凋零的玫瑰。”

从“纯诗”的角度衡量,卡特琳·波吉的诗比引用最多的梵乐希三层比喻的《脚步》(Les pas)等作品更富象征性,直透胸襟,触及灵魂,富于导心力。梵乐希的《魅惑》等作品常被他的拥趸吹捧为“精品”,实际上盛名之下其实难副,比起魏尔伦等人的《罗曼司》来,不可同日而语。如若比较梵乐希的《织女》和兰波的《奥菲丽娅》,难说前者在诗艺上有什么神奇微妙的美感体验,倒是颇为逊色,缺乏韵律和谐特征。

一个中国作家与隔代的法国印象派“诗圣”本无嫌隙,亦不应抱无端偏见,妄议既定等级秩序,太岁头上动土,摇撼圣像的基石。只不过偶尔看到诸多卡特琳·波吉与梵乐希矛盾关系被囚禁多年的数百万尘封文献,以及让·波朗、罗兰·巴特、德里达、昆德拉、布丹等现当代作家对此文坛现象的关注,视之为“不道德”。笔者不禁为法国属性文论的解密感叹,醒悟一种不为众人重视的现实,即在各国的文学界存在着过多的虚浮,实应返璞归真,摆脱盲目崇拜偶像和一些纸神祇罢了。