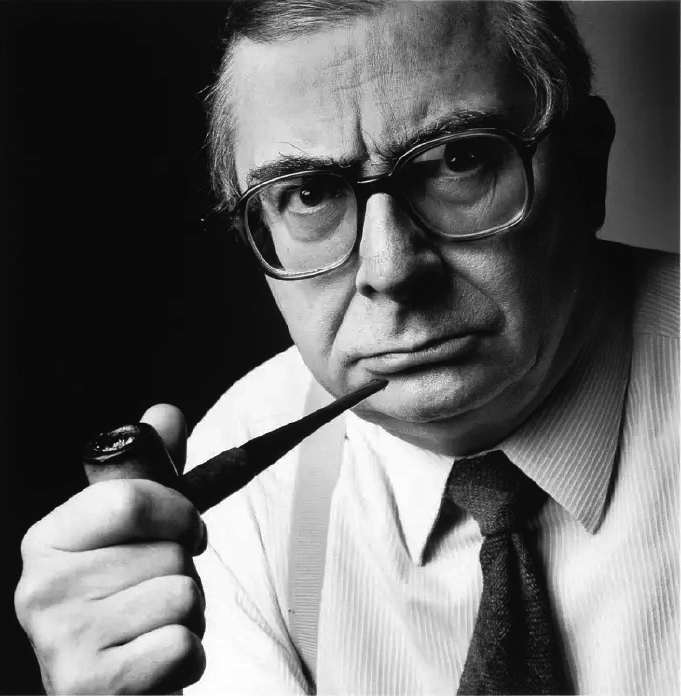

克洛德·夏布洛尔

《表兄弟》电影剧照

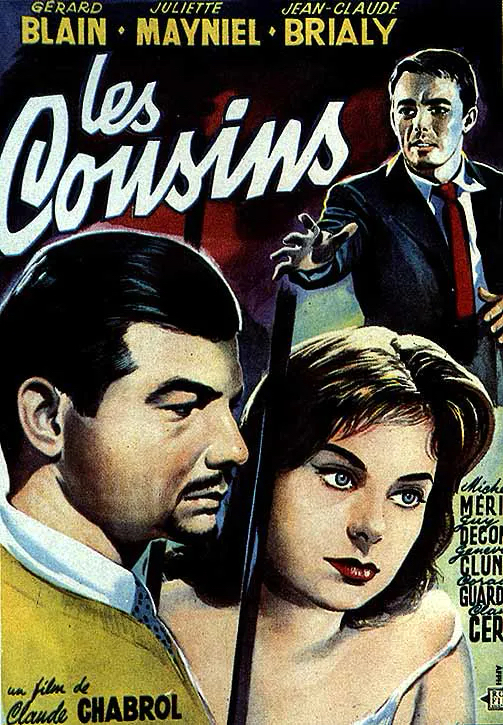

《表兄弟》电影海报

由于当代电子游戏视觉的主观性,一些电影研究回到爱森斯坦和维尔托夫,探讨主观视觉的方法、对象及其表达之外的意涵,这种回溯在当下西方媒介研究领域较为盛行。法国电影新浪潮和意大利新现实主义在电影镜头的主观性上,也有颇多探索。罗西里尼后期的作品,例如《火山边缘之恋》《游览意大利》等,正是一种主观主义的现实主义。而戈达尔的《筋疲力尽》、阿伦·雷乃的《广岛之恋》《去年在马里昂巴德》等,则更是对于主观世界的视觉表达的成功探索。在这其中,被巴赞提倡的长镜头往往是成功的关键。这与长镜头本身的连续性、与大脑-影像的相似性、与主观视觉的统一性是分不开的,也因此,长镜头得以跨越主客观的界限,在电影之中不断切换着主观世界与客观世界,让观众领略主角所看、所想、所体验,成为一种与主角情绪(甚至是身体感知)联动的审美体验。

在法国电影新浪潮中,克洛德·夏布洛尔是一个常常被忽略的导演。但事实上,也正是他1958年的《漂亮的塞尔日》,开启了法国电影新浪潮之路。《表兄弟》是他的第二部长片作品,1959年获得了柏林电影节的金熊奖,常被看作是表现20世纪战后法国中产阶级年轻人迷茫无助却糜烂的生活状态的代表作。

夏布洛尔极善于使用长镜头。开片处,字幕升腾,背景是巴黎凯旋门的固定长镜头,与希区柯克的做法类似。男主人公就在这个长镜头里打出租车,然后驶出这个画面。按照一些导演的做法,男主角打车走后,可能会切换镜头,用远景或者全景跟着车走,再出标题字幕。但是夏布洛尔并没有这么做,而是任由男主人公离开画面,停留在这个长镜头里,将时间给了凯旋门所代表的城市。这样,这个镜头就从人物镜头变成了一个景物镜头,一个长达数分钟的固定景物镜头,也可以称之为空镜头。在这个空镜头里面,城市车水马龙,看似人来人往,却空无一人。导演似乎在用这种做法建立某种能指,或是制造某种知觉,制造着一种外延。让观众凝视城市,可以被看作是一种对于即将到来的危险的警示,但也可以看作是通过长镜头的形式,创造一种极具内涵性的“能指-知觉”,让观众一面定睛去观察、去熟悉、去感受城市、环境、男主人公即将面临的一切,又让观众去思考诸种景观、符号的文化性的所指——人类文明、战后与青年人的情感、焦虑与未来。“能指-知觉”开始发生。

《表兄弟》里面使用了大量的长镜头,尤其是室内长镜头。在一开始男主人公表弟与在巴黎接待他的表哥见面时,导演就用了一个长达2分钟的长镜头表现两人参观屋子的场景。我们知道,多人场景时,使用长镜头是很困难的,这涉及到复杂的场面调度,而且长镜头容易变成叙事性的而不是抒情性的,这就使得长镜头在固定的单人长镜头中所传达的宁静的知觉,会被一种强有力的动作和对话的运动性所打断。但是夏布洛尔却极为热爱多人长镜头和运动长镜头——这也为其后欧洲电影对于运动长镜头的发展奠定了基础。

其中有两场多人长镜头的重头戏。一个是表哥带着表弟第一次去书店旁的俱乐部,和他日常玩乐的朋友们介绍相认。在这个段落里,我们看到表弟的格格不入和表哥的游刃有余,几乎和所有女性都有着不同程度的暧昧关系,并能够迅速和刚刚认识的漂亮女生拉近距离。这是用一个完整的6分钟左右的长镜头完成的,并最终结束于女主人公的出现,男主人公追随着她出门,一见钟情。尽管在这个长镜头中,镜头始终追随着表弟和表哥的身影,不断的展示着人物的状态、关系,但是他始终注意利用镜头的视点位置让观众将全部的认同都投射在男主角表弟的身上,这就使得压抑的、不顺心的情绪在整个长镜头的过程中持续升温,直至女主角出现。在这个长达数分钟的段落中,戏剧性并没有展开,其介绍的大多数的人物关系对于核心剧情也并不紧要,所以导演真正要表达的,除了一种巴黎战后10年中产阶级年轻人迷茫混乱的生活方式,还有男主人公压抑的情绪的视觉感知。

另一个是表哥公寓的party段落。其中最令人印象深刻的,是当灯光全暗,表哥拿着烛台朗诵着诗歌走遍全场、长达3分钟的长镜头,也可被视作是全片前半段的高潮,也是最能够暗示剧情发展方向的象征段落——这个自恋的表哥身处黑暗却自诩光明,并用蜡烛的熄灭预示着他即将从光明坠入黑暗。黑暗与烛火之光的强烈对比,书写表哥这个人目空一切、自以为是,对小团体中领导地位的满足感。整个段落宛如话剧,观众与表弟一起坐在台下,表哥在台上,被旁人冷眼旁观他富有诗意却癫狂的表演,以及这种极端的自恋状态的迷人和自欺欺人。这时,能指再一次被建立,在符号语义上,这个段落有无数可以读解的空间,年轻人、诗性、黑暗、烛火、游荡、现代性、位于城市高出的房间,窗户及外面的城市与夜晚等等;而知觉也再一次被制造,男主人公和我们一同身处这个吊诡而迷人的场面之中,被吸引、好奇、迷茫、无法认同、困惑等等诸种情绪随之升腾,但却并非通过表达男主人公的情绪状态而得以了解,相反,男主人公的情绪似乎被观众的情绪所引领。长镜头成为了一个完全主观性的视觉表达,镜头内部的光影、构图,镜头的角度、运动,几乎都无一例外地在向观众传达着主角的心态,而这种主观视觉,又直接通过画面传递给观众,是让观众通过主角的眼睛去观看、去感受,所以看似是观众的情绪引领了后续的男主的情绪,换句话说,是无需再次从客观的视角呈现主人公的情绪。

长镜头的叙事性通过这样一种复杂而精确的掌控得以完成,因为在这场叙事中,导演需要注意的不仅是人物的运动、场面调度和复杂的走位,同时还有弥漫在画面中、甚至画面以外的看不见摸不着的逐渐变化着的情绪——这些东西如果用蒙太奇来表述,常常会显得更加容易,例如插入一些隐喻性的事物片段,或是通过剪辑的节奏感来调整演员和人物的呼吸与变化——但是在长镜头里,一个是演员的表演一定要精确,他们的情感变化一定要跟着一个相对真实的节奏走,不能太快,也不能太慢,因为没有那些说明性的、突然切换上去的、关于纠结的眼泪或是放大的瞳孔以及抽动的脸颊,演员只能将这些细微的动作和表情通过传达一种气氛和更加真实的、加以掩饰的,甚至是无动于衷的状态去传达,让运动(叙事运动、人物运动、场面调度和机器运动)来帮助他们、配合他们共同完成这种情绪。这个时候,情绪并不是依靠演员的表演,而是依靠着所有微妙、细微的运动和流淌着的时间以及精准的角度和观众的审美观感共同完成的。

如果说这些段落都创造了一种“能指-知觉”的话,它所创造的便是这种含混性,这其中,形式的“能指”价值和能指的能力都要大于画面内容本身,而形式内部又包含了诸如时间长度、位移方式、运动、人物走位、微运动等等诸多方面,这些方面混合在一起所形成的形式又具有一种强烈的个人性,那么夏布洛尔的个人风格、个人体系就不得不在一个庞大的“能指宇宙”当中进行讨论。而画面内容上的能指也并不是说完全不存在,当我们摈除或者说尽量控制精神分析、甚至是文化分析的参照时,画面内容中的事物才有能够获得真正良好而不是狭隘的被讨论的可能。

在内容层面,《表兄弟》书写的是青年人的迷茫,它并没有因为最终的死亡结局,而试图探讨任何与高尚和堕落等二元对立的简单价值观。在这其中,导演反而十分正视所谓普世价值观的负面,他并不认为读书或是对爱情的忠诚等核心价值观,能够拯救资产阶级的灵魂。所以无论是潜心读书的表弟,还是喝酒作乐的表哥,最终一同落入了魔鬼的深渊。

在故事中,表兄弟是两人;但是在夏布洛尔的表述中,表兄弟两人似乎更像是一个人。他们分享房间,分享朋友,甚至分享女朋友。他们完全相反,一个自恋,一个自卑;一个高傲,一个谦虚;一个开朗,一个内向;一个热爱广交朋友,一个喜欢独自读书。他们几乎是同一个世界的两面,是同一个人的分裂体。表弟死了之后,表哥并不悲伤,甚至不绝望、不抓狂,这种处理类似于《改编剧本》里弟弟的死亡与哥哥的微笑,《七月与安生》中镜子里的合体,以及《维罗妮卡的双重生活》,亦或是《搏击俱乐部》的结局——死亡并非是悲剧性的,而是融合性的。但是夏布洛尔又秉持了一种能超现实主义,为了避免一种现实主义的对于神经质的表述,他依旧给两个人的存在都赋予了真实性、实在性和合理性,并在最后表哥杀人之前,呈现出万念俱灰、游荡迷茫的暴躁状态,提供了一种他杀死弟弟的看似符合逻辑的理由。从而就让所有的解读都具有了开放性,并以此来唤起观众更为强烈的、复杂的主观知觉。

主观长镜头将知觉传递给观众。复杂的多人运动长镜头更类似于人们在客观世界中的所看所想,而固定的单人长镜头、远景或全景长镜头更类似于人们在主观世界里的回忆、幻想。当人与人产生关系、或者人与一群人产生关系时,原本就连续着的世界在人脑中一再被各种穿插而入的行为所打断。长镜头的连续指向了人类知觉中的连续性,这时,“连续的形式”本身就构成了一种能指,它指向主观性的本质。而夏布洛尔的高超之处,在于他突破了主观性对于叙事的限制,他没有将之彻底的变成一场梦、一个回忆、一个精神分裂症的幻想,而是将之寓于当时的法国现实之中。这就使得主观长镜头具有了更强烈的批判与隐喻色彩。