生命之悦

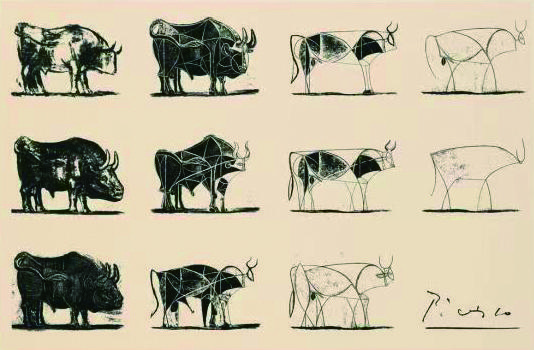

公牛

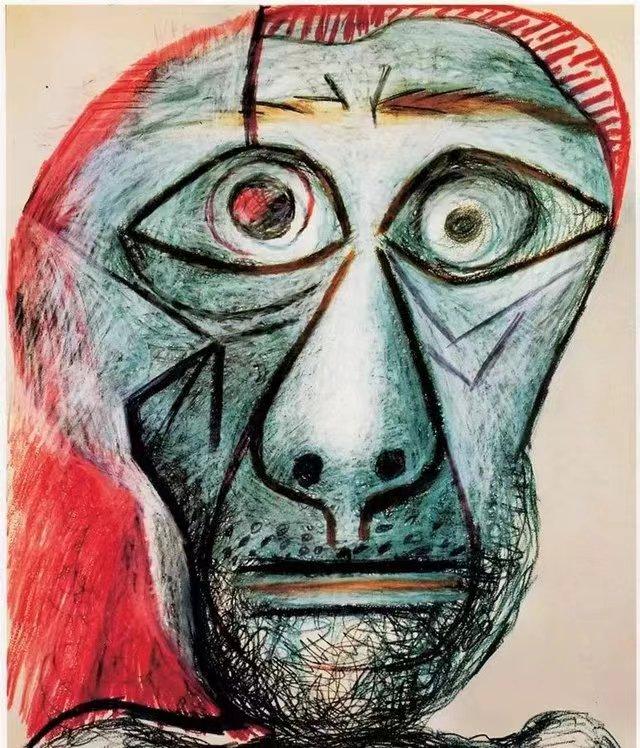

毕加索最后自画像

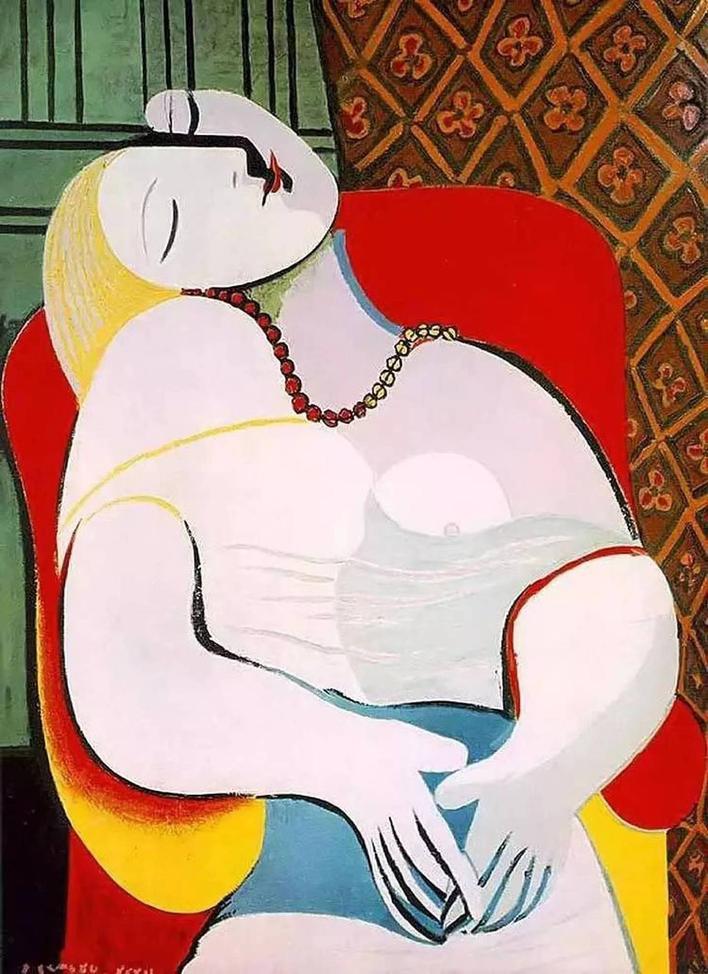

梦

格尔尼卡

今年是传奇艺术家巴勃罗·毕加索(1881年10月25日-1973年4月8日)诞辰140周年。毕加索出生于西班牙马拉加,在他的一生里,艺术创作风格革新多变,从蓝色时期、粉红色时期,到原始主义、立体主义、超现实主义各时期等,毕加索为20世纪初期带来了现代艺术革命性的发展。时荏苒而不留,毕加索的艺术创作,却在他阔别人间的数十载里,常留人们心间。

弥诺陶洛斯之命

牙牙学语之时,毕加索第一个学会的单词是“Lapiz”——西班牙语的铅笔。从8岁起,小毕加索就在马拉加新斗牛场观看斗牛,并开始画下斗牛士斗牛的场景,他的第一张油画作品《马背上的斗牛士》,也诞生于此时。

身为绘画教师的父亲何塞察觉了毕加索的天赋,将他送至马德里的皇家圣费南多美术学院学习。父亲希望儿子成为伟大的古典画家,但毕加索愈渐感受到自己的梦想是描绘现实的生活,即便带着痛苦和怀疑。1900年,毕加索来到巴黎,他的艺术篇章亦已开始,感受爱情和友情、贫困与脆弱。

毕加索对斗牛有着特殊的迷恋,牛的形象始终贯穿于毕加索绘画之中,他也以此自喻自己是希腊神话里的牛头怪弥诺陶洛斯。这一情结指示了其中的宿命意味——向死亡发起挑战,也必将发生死亡。

艺术评论家约翰·伯格对此有着精辟的论述:“毕加索的不连贯性常被视为他旺盛的创造力,以及他保持年轻的奇妙方式的一种证明。而这引出的问题是:为何毕加索要保持减轻而又避免他的不安的所有悲剧意蕴?……他顺从(天才力量的)意志……出于一种永远的当下,所以他一直保持年轻。”

在版画作品《弥诺陶战役》(1935年)中,毕加索描绘了脱缰的马身上驮着死去的女斗牛士,无忧无虑的女子从窗口凝望弥诺陶洛斯,手持鲜花和蜡烛的纯真少女站在脱缰的马前,直面牛头巨兽弥诺陶洛斯,她能否驯服巨兽,并救赎他脱离自己?毕加索的弥诺陶洛斯既是怪物,也是受害者,或许亦是英雄。

1937年4月底,德国空军轰炸并摧毁了巴斯克小镇格尔尼卡。当毕加索看到欧洲有史以来第一次空中大屠杀的照片时,无法忍受民主处于如此危险之中,他决心用巨大的画布展开反击。

“到了早晨,一切都变成了眼泪……我穿越火海,燃烧着爱抚,舔舐着拥抱……看,我在每一次飞行都敲响钟声,直到它们流血。”

《格尔尼卡》(1937年)尺幅长近8米,高3.5米。画中第一段,巨大的公牛目睹着恐怖暴行,一个女人的头,怀里抱着她殒命的孩子,对着天空哀号,眼泪仿佛在她的眼睛里打转;随后,一匹马被天上的死神打倒,痛苦地挣扎站起来,尖叫着不公;被践踏的士兵摔落地面,生灵涂炭。战争犹如一个恶魔,支离破碎地被画家分布在画布之上,弥诺陶洛斯之眼暗影重重。

《格尔尼卡》在当年7月于巴黎博览会上首次展出,随后参加共和党的募捐之旅,被带到斯德哥尔摩、曼彻斯特和伦敦,然后穿越大西洋,直到1981年,才最终回到西班牙,悬挂在马德里普拉多博物馆。

上世纪40年代,毕加索画过一组《公牛》(1945-1946年),从中可以看到他借熟悉的公牛形象,表达对于绘画形式的思索。在十一张公牛图中,牛的形象从浓墨重钩的具体描画,逐渐走向抽象简练的线条。最终,公牛褪去皮毛肌理,简化为寥寥的几何图形。

《毕加索的秘密》(1956年)是导演亨利-乔治·克鲁佐的影片,用悬疑的手法记录了毕加索的动态作画过程,千变万化的创作镜头扣人心弦,难以猜测画家下一笔会如何描画、涂抹,仿佛跟随着创作者穿越危机重重的冒险历程。影片里记录了毕加索的一段对话,“画家像一个盲人,蹒跚地走在白色画布的黑暗中,慢慢显现出的光,仿佛是画家创造出的,他画出了一个又一个黑色的曲线”,而后,这位走绳索的伟大画家亦在竭尽全力地争取探索——“停下吧,再多来几帧。我想画另外一张,用不同的表现手法,我想表达得更深一点……到达更深层次,冒更大风险……我想表现所有不同的层次,画底下的层次……冒险正是我想要的。”

正如另一句广为人所知的话语:“我很难了解现代绘画给予研究一词的重要性,在我看来,研究对绘画毫无意义,重要的是去发现。”

英勇的天生魔兽,无惧于向艺术穷尽一生叩问。

让钟声吟诵

《毕加索传》的作者约翰·理查德森曾经说道,他第一次见到毕加索时,深为这个小个子的男人所震撼,他双眼有着浓郁的魔力,也就是西班牙人所说的“强烈凝视”(Mirada fuerte)。毕加索一生的创作视线,随着不同时期的伴侣而改变,仿佛这是描绘自己生活和创造力的方式。

1906年夏天,年轻的毕加索与情人费尔南多移居至濒临地中海的加泰罗尼亚山脉,与干燥而孤独的戈索尔风景相伴。大地是赭石色,天空是蓝色的,房子是白色的小方形。这里的环境,使毕加索的创作开始往原始主义发展。同时,毕加索被安格尔的回顾展深深迷住,特别是《土耳其浴室》(1862年)。同时期的画家、野兽派的旗手亨利·马蒂斯,也深受安格尔的感染而创作了《生之欢乐》(1905-1906年)。毕加索对他的颜色感到刺激而愤怒,并开始对此作出回应。毕加索的摄影师朋友从非洲带回了黑人的照片,他以西班牙原始艺术伊比利亚雕像为灵感,回到巴黎洗衣船的工作室闭关了至少9个月,创作了800多张研究作品,以寻找一种以前从未见过的绘画。

而后,《亚威农少女》(1917年)横空诞生,它代表着文艺复兴时期以来对西方艺术传统的彻底突破——扭曲、划破的面孔变成了原始的面具,三维空间以及对人体的真实描写被彻底摒弃。立体主义打开了结构与运动之间的交互作用,从静止的画面中解放出能动的艺术。20世纪初的艺术世界正在发生巨变,毕加索的好友、未来主义诗人阿波利奈尔极力支持新起的立体主义,他辩护道:“这是简洁而高尚,富有表现力而又讲分寸的艺术。”

第一次世界大战后期,毕加索开始和新朋友投身于戏剧舞台,设计立体主义舞台和立体派服装。阿波利奈尔为此创造了一个新的词汇——超现实主义。他说,当人模仿行走时,他创造了车轮,这就是超现实主义。毕加索在戏团中认识了舞蹈演员奥尔加,并在次年结婚。毕加索画中的风格也渐渐改变,他画中的奥尔加和其他人物,身体似乎变得更厚重,手脚也圆肿了起来。画中的世界仿佛变成了幸福的巨人国度。

《梦》(1932年)中描绘了年轻女子的梦境。画家将女子轻放在一片红色沙发上,惬意地舒展身体,头垂向一侧,轻轻地闭上眼睛。她身上的衣服和项链自然轻垂,温柔地包裹着年轻的身躯。画中的主角是玛丽·德雷莎,成为毕加索这一时期的模特与灵感之源。艺术家是情感的容器,从蓝色的天空,从碎花的墙纸,从一颗颗小小的珍珠,仿佛当我们在观看绘画里的人物时,我们也拥有这般感觉似的,是在睡梦中的女子,是哭泣的女子,或者是回眸的女子……让黑夜降临,让钟声吟诵。

意有所极,梦亦同趣。

奇异的树林,正有宴乐

毕加索曾经说,“我花了4年时间去像拉斐尔一样绘画,却用了一生时光去像一个孩子般地画画。”

第二次世界大战之后,40年代毕加索与弗朗索瓦搬往巴黎以南的昂蒂布。毕加索此时向往一种工人的生活,没有虚饰、没有任何奢侈。他在工厂里继续进行绘画、雕塑的创作,并开始转向新的陶瓷媒介。他将女性的身体与动物的轮廓结合,直至去世前,创作出2000多件陶瓷作品。毕加索对弗朗索瓦的描绘,往往是蓝绿色调的,人的身体被拉长,纤细的腰肢,人物在沙滩上翩翩起舞,乐童吹奏笛子,仿佛正在舞台上演出一场庆典,喜悦的庆祝气氛洋溢于《生命之悦》(1946年)之上。所有人物和植物、背景的帆船和沙滩,都是由几何形的线条表达出来,犹如一幅天真的儿童画。毕加索用自己的方式再现了经典的神话场景——酒神巴斯克的盛宴,全新诠释了17世纪法国巴洛克时期普桑的作品。

杰奎琳是毕加索的第二任夫人,二人几近隐居式地度过了最后的晚年生活。此时,毕加索的创作欲望尤为狂热。一些名扬后世的绘画作品,《斗牛士》(1970年)、《吻》(1969年)等,都创作于此时,他深知每日创造一些东西意味着什么,只是日复一日地去做。

《毕加索传》的作者皮埃尔·戴回忆,在他与毕加索几乎最后的会面,毕加索将他拉到一个小车间,给他展示新的画像,一张鼓瞪着双眼、飘着红发、青铜色皮肤的画像,他一下子明白到,这是画家面对死亡的自画像。

最后,像平凡工作的一天,弥留之际,毕加索仍然索要铅笔,在画画中与世长辞。永恒的画家,荣光不熄;在那片奇异树林之中,牛头人的宴乐不停。