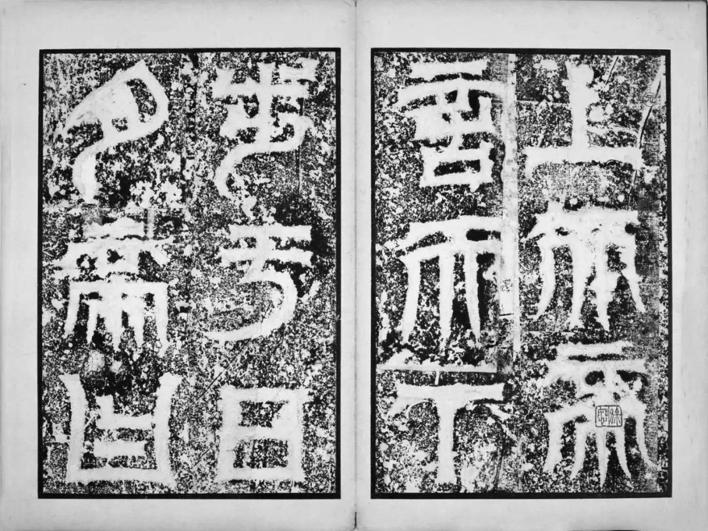

《天发神谶碑》清拓本

11月1日至6日,由中国国家画院主办,中国国家画院书法篆刻所、中国国家画院沈鹏艺术基金承办,北京市文物交流中心、中国书画收藏家协会碑刻研究委员会协办的“缘于图像背景的社会和艺术·刻石书法研究与创作系列展之二——三国两晋南北朝刻石三十品新探”展在中国国家画院美术馆举办。展览结合古人的评述和当代审美需要,甄选了三国两晋南北朝刻石书法中的三十通碑刻作为主要研究对象,展品均精选自北京文物交流中心及中国书画收藏家协会碑刻研究委员会等专业收藏机构。展览是继国家画院书法篆刻所2020年策划的系列展之一“汉隶十二品新探”之后,对古代石刻书法艺术遗产的又一次专题性的集中研究和展示,旨在结合传统“品”的话语评论方式,重新发现和挖掘古代刻石书法的艺术美。

三国两晋南北朝时期是中国书法史上承前启后的重要阶段。在此时期中国文字发展活跃,书法呈现出丰富的面貌并通过刻石流传下来。此次展览在选择碑拓及书体方面主要以对后世书法影响较大的和对书法走向起到关键作用的为主,选出了最有代表性的三十品,包括《上尊号》《受禅表》《孔羡碑》《谷朗碑》《禅国山碑》《天发神谶碑》《华芳墓志》《广武将军碑》《爨宝子碑》《好大王碑》《中岳嵩高灵庙碑》《爨龙颜碑》《姚伯多造像》《始平公造像》《魏灵藏造像记》《霍扬碑》《石门铭》《南石窟寺碑》《郑文公碑》《瘗鹤铭》《刁遵墓志》《李璧墓志》《张猛龙碑》等。以此为基础的系列研究则分为“理论”“鉴碑”“创作”三个部分,分别采用特邀和征稿的方式,收到研究文章35篇以及书法作品64件。其中,“理论”部分围绕拓本考证、鉴藏题跋、技法与样式特征等方面进行探讨,提倡多元方法论和跨学科研究,尤其鼓励对三国两晋南北朝刻石的书体演变、书学思想、作品个案研究及其在当下的发展境遇和审美趋势进行学理性分析;“鉴碑”部分主要针对具有代表性的最佳拓本进行简要介绍;“创作”部分则要求作者基于“三十品”的某一品为母体进行书法创作。

中国国家画院院长卢禹舜表示,中国国家画院是以创作和研究为中心工作任务的学术单位,书法篆刻所成立以来,始终坚持着以学术研究与创作研究为主导工作,此次展览规模大、效果好,有学术价值,并采取了很多当代的展览展示方式,使得展览气势恢宏,给人耳目一新的感受。同时,展览对中国书法的创造性转化和创新性发展具有指导意义,这种意义远远超出了对刻石本身的研究,也进入了当代层面的艺术实践和创作当中。再者,这种刻石原拓的展出,对其研究成果展示的同时,展出本身也延伸了它的精神内涵。中国国家画院副院长徐涟认为,中国传统的品评方式是一种探讨和交流,最终对书法艺术的本质特征达成理解,寻找到普遍规律,对于这些碑碣的品评鉴赏正是如此。清代碑学的发展,使书法一扫柔靡之气,极大拓展了书法的风格形式,到今天这种动力还在延续。未来书法艺术的发展也要扩大眼界、开放心胸,从传统中汲取营养,从其他艺术中获得启发,不断突破边界从而界定属于书法艺术的边界。 (路斐斐)