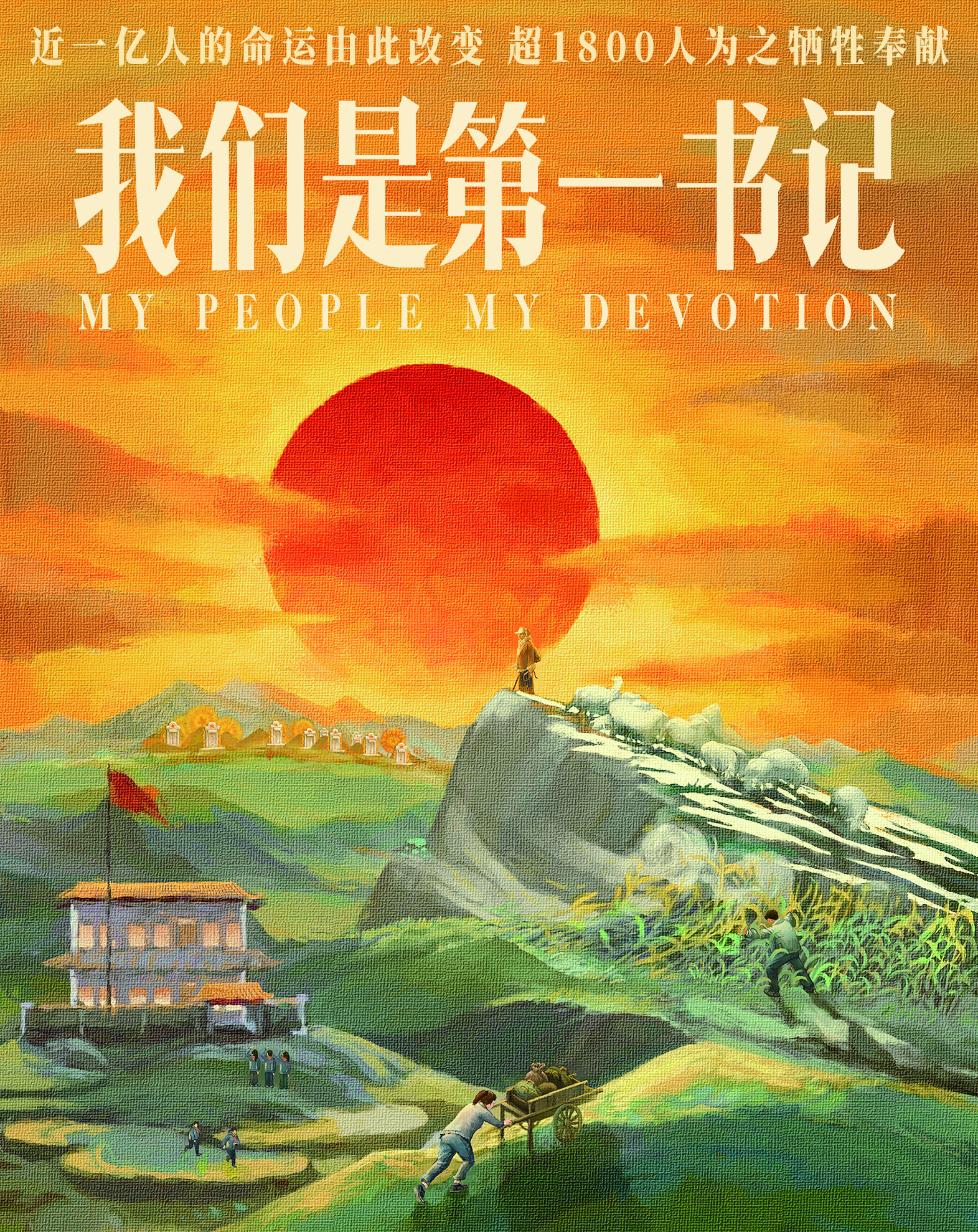

11月24日,由中国电影评论学会、北京精彩时间文化传媒有限公司共同主办的《我们是第一书记》专家观摩研讨会在京举行。影片主创与来自学界、电影业界和新闻界的各位专家学者进行了热烈讨论。与会专家认为,影片以“第一书记”为引,是奋斗在脱贫攻坚一线的第一书记们的“情感记事簿”,是脱贫攻坚战场上的精神丰碑。该片将于12月3日全国上映。

创新艺术手法,承载时代记忆。该片出品人兼制片人张苗分享了创作初衷。他用“时代的良知”来形容第一书记这一群体,作为一个电影人,他觉得自己有职责和义务,把这个时代最真实、最质朴、最打动人心的好故事留下来,用电影与新闻相融合的方式,将这些真实与感动的时代影像一代一代传承下去。中国电影评论学会会长饶曙光表示,新闻电影是一个新的拓展,这种拓展对于当下中国电影来说非常重要。影片从本体上来说,由一个个让人感动的故事串联而成,在有限的空间里塑造了生动的人物形象。从制作上来说,影片从3000多小时的素材中精心挑选而出,诚意十足。《人民日报》文艺部副主任刘琼认为,影片通过对原生态村庄、边疆村寨的空间人文的呈现,有层次的人物塑造,克制的抒情和现实生活的整体呈现凸显了真实感,保证了故事的整体性,实现了纪录片的艺术良知。中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清认为,电影摈弃了情景再现、画外音等纪录片的常见手法,采用融入式的创作模式,是新闻纪实电影的一次创新性尝试。

讲好中国故事,真实震撼人心。中国广播电影电视报刊协会会长梁刚建认为,这部电影用鲜活而非说教的态度,用一个个鲜活的例子、鲜活的形象、鲜活的故事告诉了观众,脱贫攻坚到底是什么、又是怎样做的,以及对子孙后代有怎样的影响。《文艺报》艺术评论部主任高小立表示,影片用真实的影像和人物表达了质朴的情感,能够让观众产生深刻共情。影片还通过心理与情感的刻画,告诉观众第一书记并不是万能的,让人感受到真实的力量。“第一书记”将成为历史中一个专有名词被代代流传,这部电影注定是一部能够留得下的作品。中国社会科学院文学研究所编审祝晓风表示,影片展示了第一书记们扶贫的艰辛以及村庄脱贫前后的鲜明变化。透过电影,我们看到成千上万个第一书记深入基层,这背后党组织的坚强力量与中华民族生生不息的向上精神感动着每一位观众。

顺应时代号角,用心提升作品品质。脱贫攻坚创造了人类减贫史上的奇迹,改变了无数人的命运。《中国艺术报》总编辑康伟认为,影片对历史事实、家国情怀、生命价值等进行影像书写,为脱贫攻坚这段伟大历史留下生动的艺术切片,具有人类学和社会学文本的价值。中国电影基金会理事长、原国家广电总局副局长张丕民在最后总结中指出,该片是一部“值得留下来”的作品。影片不论是题材选择、人物塑造、镜头运用、色调转换还是音乐铺陈,都显现出整个创作团队的用情用心。 (小 宇)