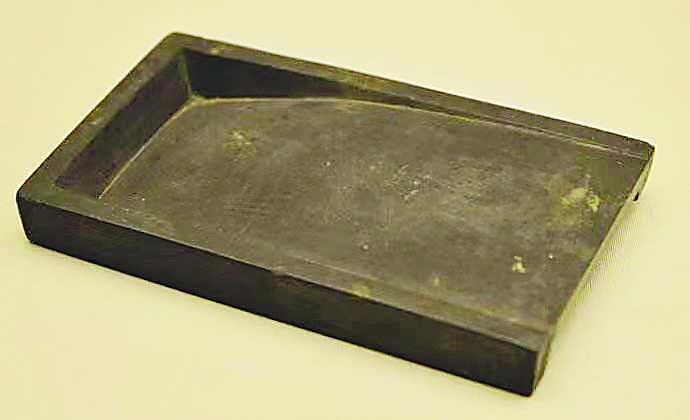

箕形虢石砚(唐)

曾巩抄手石砚(宋)

一方抄手砚,静静地卧在书案的一角。书房的简案靠着两扇老旧的窗扉,窗外的竹枝横斜着探进来。阳光挥洒,清瘦的叶影漫上桌面,爬上砚的一角,又随着天光的消逝,悄然隐淡于桌面的老漆斑驳里。

宋代抄手砚是简静的幽士,它的坐落之地,都化作了烟涛微茫、闲散萧疏的宋代山水。冲淡虚灵的天地里,可渔樵耕读,也可澄怀观道。砚于其中,形如曹衣,神似吴带,崇尚自然的文人士气散漫弥沦,这与宋代砚式的素雅尚意不无关系。说起砚式,盛唐的雍容华贵,孕育了张扬奔放、淳朴粗犷的箕形砚,其形如簸箕,亦如斧钺,前低后高,尾部抬起,又似燕子回环飞动。飞到了宋人的眼里,便收敛身形,风骨峭拔、气韵冷峻,成了宋一、宋二、宋三式抄手和支履砚式。

我书斋里的这方盈掌旧抄,为南宋制式,蝉头池,砚边纤巧,覆手拱形,形虽小巧,却显现浑厚的大气象,使人不得不遐想到数百年前成砚时的琢磨:在昏黄的灯影下,砚师指头端游走,刻刀爽利地划过砚面,“哧”的一声又一声,石屑飞动,明晃的刀柄在空中流动旋转,沉浸于静夜的旋律之中。不知其时所想,是方寸毫厘,还是家国天下,抑或是天地孤迥的寂寞与沉默……

悠然斑驳的岁月,于砚上留下的痕迹,是砚边的几处磕碰、古人取用的墨迹残存、隐藏皱襞里的尘埃以及石质的氧化失色,使砚沉稳温和。水盂取水,滴水入砚。苍灰的砚石显露黝黑的本质,如渺无星光的暗夜,冷冽幽邃。石上白纹肌理使人想到荒野里随风摇曳的芦苇,似有窸窸窣窣在响动,狂野疏凉;但变换角度,砚面又透着月辉的莹泽。为砚的黑石是建州石,北宋时期也称为“凤咮石”。

说起凤咮,要追溯至北宋熙宁五年(1072年)。国子监博士王颐始以为砚,砚后来赠予了东坡,“苏子一见名凤咮,坐令龙尾羞牛后”,凤咮石由此得名。依苏子传世的砚铭,凤咮石为建州(今福建建瓯)北苑凤凰山下所产,因所产不丰,时人以南剑州的黯淡滩石乱其真。北宋杜绾则在《云林石谱》中称“南剑州黯淡滩出石,质深青黑而光润,扣之有声,作研发墨宜笔。土人琢治为香炉诸器,极精致。东坡所云‘凤咮研’是也。”与苏子言论相悖。曾于福建为官的叶梦得也慕名求访过凤咮石,无果,草草将其定为黯淡滩石。

至今,凤咮究竟为何?仍无定论。普遍认为,石色黝黑、质理莹泽的建州石为凤咮石。凤咮在历史上的昙花一现,不断引发人们的遐想和探索,这是比谜底更具魅力的地方。北宋时期同是凤凰山出产的御贡——龙凤团茶,随着时间的推移已销声匿迹;凤咮砚却穿越了千年岁月,在今日浮显斑驳的身影。对时空的超越,凝练着人们对永恒感的追求,却也于时日的剥蚀里记录着人世的苦短与梦幻,使人嗅到历史的幽远与苍茫。凤咮砚的一现,无疑是自带芬芳的。

某日午后,天光在薄薄的雾气里滤过,云山淡泊。我于书斋窗边喝一杯武夷岩茶,砚以倾斜的角度反射着金属的光泽,并在身后印出一道影子,幽玄与光感同集于一处。那一刻我震住了。书斋暗了下来,草木失去了色彩,木头也有了腐朽的迹象,了无声响。这枯寂的境界,使我突然想起了美学中的“侘寂”。谷崎润一郎在随笔《阴翳礼赞》中描述的“在物与物之间所形成的阴翳的波纹以及明暗之中存在”的美,也是一种消瘦黯淡、古香古色、具有质感的“拙缺美”。正当我慨叹这由砚与光造就的瞬间时,低头间不经意一瞥,此刻手中的萩烧茶碗,不也与此相契么?

萩烧比传统的陶瓷更富野性和诗性。从不以精致为评价标准的萩烧,是粗野和颗粒感的代名词。手工拉取的胚痕,毫无规律地从胚土中爆出的晶莹沙粒,釉面缺失形成的虫洞,都尽情地附着在器物的里外。哪怕施釉也是轻柔一抹,釉水流淌,薄厚不一,却韵致天成。在烈火的灼烧下,釉面碎裂成了细密的冰裂纹,如支离破碎的镜面空间,斑驳、消沉、晦暗,成了萩的基调。泥土的气息借由裂隙丝丝缕缕地爬了上来,使人一下子想到了茶汤的滋味,陷入了忘我的境界,如同听着沙铫咚咚的水沸声而在耳边泛起阵阵松风。

友人的茶室设在某个山丘的半山里,似是可听松涛的地方。步行而上,以木石为之的低矮小楼,需得绕过短促的小廊和片方的小院。廊子虽短促,旧式窗橱空间里却绽放着零星的小花,清和雅致。小院片方,有沙水鱼塘、草木佳石,天光在垂帘里改变着颜色。茶室在里屋,全屋的光线尽靠一门两窗,木窗子开一尺见方,上悬小铃,下为壁橱置物。清早阳光透过方孔斜射在下方的一盆水晶上,光影迷离。屋中案席是石长条,有着幽抑冷色。在其间泡茶,用的是萩烧宝瓶、瓷杯小碗,红泥炉上白泥壶咚咚作响,木炭取火,蒲扇添风。瓯瓷可随手从柜里取出赏玩,轻柔的黑白色调和萩烧的粗犷斑驳,使人一下子静谧起来。

友人道:“从萩烧的外形,便可想到手制人的拉胚和手捏的情景,有如亲见。”是的,萩烧的制作依靠手指的捏取成型,全凭指尖的触感和制作时的生命状态,常在一个圆满的器物上按一个指印的凹陷,或在流畅的边缘不经意间捏出小缺口。有意造就的器物的残缺,透露着禅思和理趣。就像熏醉于春日的生机勃发和草木葱茏,却不忽略病树的老朽破败。哪怕仲秋皎洁月色里,也还附着着斑斑幽影。生命状态的不圆满,时常缺憾,是萩烧的表现内容,也是萩烧制作者的人生感悟。感悟不同,呈现也就不同。生命与自然融为一体,锤炼技艺的同时也将自然、生命熔炼其中,当是多么的执着和诗意。

茶汤是萩烧茶碗的最佳伴侣,如秋晚日落光色的汤水,经过萩烧的毛孔,发汗一般渗出器物的表面,在杯底渗出一圈的水渍,甚至从如虫洞之肌理中喷涌激注而出,已经跳脱出单纯的盛汤器物和简单的喝茶斟酌了。是惊叹、指腹的触感、视觉的冲击和偶然天成的际遇合并,荡起一种独特的时光体验。而萩烧茶碗在绺绺的屋漏痕中逐渐衰老、枯萎,消瘦成一个老僧,僧衲伛偻,从浑圆里超脱出来。这感觉就像于友人的茶室里喝茶,微风透过窗子,撞在黑铁风铃上。一声脆响,余音的尾巴卷走人的思绪,一瞬间,空气中的尘埃也都愣住了。

我的书斋没有风铃,没有帘子,也不曾有瓦雀行于书案和杨花飘落砚池,仅有一扇明窗。抄手砚和萩烧的茶碗共置案上,常得“古墨半浓评砚谱,新泉初沸补茶经”。当茶汤浸过萩烧、清水没过砚池,生活也就明朗起来。老砚的斑驳残损以及萩烧的老旧都在告诉我:生命有缺,至味当下。