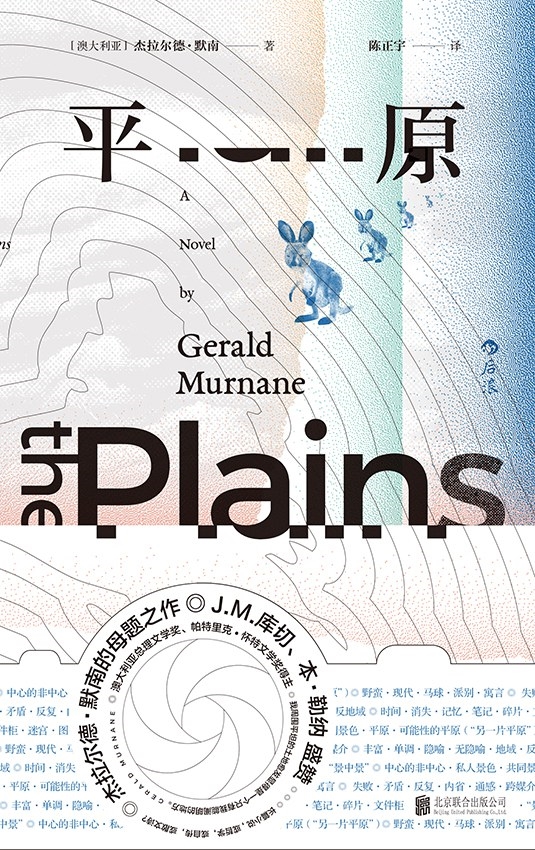

《平原》,【澳大利亚】杰拉尔德·默南著,陈正宇译,北京联合出版公司,2025年2月

“平原既非一个恢宏的剧院,会为上演的事件增添光彩;也非一个供各色人等探索的旷野。平原不过是一个能为某些人提供便利的隐喻之源。”

杰拉尔德·默南《平原》里漫长的句子,如钝头钻,在“平原”上撞出思想和精神的深度,整个小说的结构也如是:第二部篇幅是第一部的一半、第三部则是第二部的一半,随着默南笔头的收束,小说以从宽到窄、从外到内的锥形结构,钉入了澳大利亚内陆平原的隐喻大地。

在全球地图上看,澳大利亚如一孤岛,静默在大洋蓝与宇宙黑之间,其六合是海水、空气、真空。而以人类的尺度衡量,它又是一块孤陆,其东南海岸罗列的现代化城市皆面向日升、背对广袤的内陆——也就是《平原》里平原的原型——艾尔斯岩像大平原的眼睛,与城市互不相望、与现代交浅。

杰拉尔德·默南1939年出生于墨尔本。他的代表作有《柽柳行》《平原》《内陆》《大麦片》《书的历史》等。在默南的书写里,平原人如同平行世界的居民,既对城市敬而远之,又在内陆的统摄之下分合、推演着对自我生活的认知。这种认知是内向的,他们明确地处于平原的内部,对时间和空间有着独特的认识方式,进而,也对历史有不同的理解——平原人面对历史并非为了面向未来,而是回到历史和传统中——“大多数家族的所有新顾问都是从其聘请的资深顾问的儿子和侄子中挑选任命的——他们认为自己的传统只有交到从小就对其耳濡目染的人手中才安全。”庄园主们因此热衷于纹章学与族徽的设计。

正是这种向历史回卷以便在当下生活下去的理念,构成了一种平原人自我认知的分形结构。这种认知的方向性,来自平原与生活体系的更大的分形结构:平原提供了无尽头的地平线,连海域也只存在于想象之中,唯一在地平线上鼓起的是一缕薄雾(这雾体也成为了不同思想流派所热衷的边界标志物),这更增添了尽头的抽象性,“外”是如此遥远而不可触及,平原人便自然地向“内”观望,而生活的局部气候(庄园、小镇、微渺丘陵、缓慢而稳固的家族体系)无论怎样翻卷、耸起,最终或者总体上,都归于平复,消弭在平原的坦阔之中——平原在空间上的坦阔与生活在时间上的平直构成了这种分形。空间上的“边界”意识和时间上的“周期”意识,如地平线的薄雾一样,恰是平原所呼吸出的独一的质感。

这种抽象的结构性,是平原人热衷于艺术和思想,或换言之,热衷于象征的深层原因。平原人纷繁复杂的对平原这个客体的反思、创作、提炼、消解、因周期性认知而对峙等现象,是一种精神层面的对分形平原的再分形和重复。默南在摹写这些思想之争的图景时,几乎清除了所有的外部参照,如同身为电影制作人的主人公假设真的要拍摄那部他名之为《内陆》的平原电影时所不得不做的那样,即摄影机所取景的空间小于且排斥着完整的外部世界,从这个角度来说,《平原》这部小说可以理解为那部计划中的且永远看不到实施拍摄可能性的电影的减法版本、降格版本。阅读《平原》的整体感受也的确如同观看一部旁白繁密、思想深沉的纪录片。

小说以一个“三部曲”结构、以一个从“外澳大利亚”来到“平原(内陆)”的电影制作人的第一人称视角展开叙述,总体上,第一部写其初在平原及寻找赞助人(庄园主)的阶段,第二部写其随赞助人进入庄园开始生活和研究的阶段,第三部写其以某种形式融入平原生活、成为“平原人”的阶段。我无法用“三段故事”这样的传统说法来概括内容,而不得不采用“阶段”来指称小说的结构,是因为,小说的叙述并非以故事来建构整体,而是以时空转变为桥梁来搭建文本建筑。主人公的平原旅程,包含了从空间(第一部)到时间。

第一部中,默南以哲思性与诗意的长句,复现主人公观察、聆听平原人漫长的失焦性的交谈时对平原文化和理念的漫思与领会,在理解平原思想流派的演变、交锋的过程里,那些漫长的定语,在修饰和聚焦事物的细部——唯有细部或者说内部,才是广袤单调的平原的实在的肌理。在这个对抽象理念或者说平原人内心图景的理解、把握的过程中,平原逐渐从一个地理、空间的存在,被涂抹表现为一个因精神共性而被界定的提喻性的存在。

族徽与纹章学,是平原提喻法最浓缩的表现,这样的法则与潮流的立定,来自于古老的庄园主阶层,艺术家、思想者、设计师、诗人、音乐家等,以为庄园主们践行对这一法则的发展和发现为生,无止境地阐释,以不断地巩固象征物的内涵,平原人并不关心未来,只关心对历史的理解和解释,如同他们并不关心平原外的世界,而只沉迷于以内在的方式探知平原本身的必要性和确定性——对历史的确定性的探索,最终又指向了另一种逆向的结果,即对理解历史和面对未来时的不确定性的默许和接受。

当主人公依循其他艺术家的方式终于进入庄园主们的沙龙寻找雇主的时候,长达七页的几位庄园主松散而晦涩狭窄但又纵深的谈话中,这种暧昧的气氛达到极致,他也迷失在其中,如同失控陷入一片幽暗的观念之沼泽。陷入沼泽与击破沼泽有一种模棱两可的相似性,皆是进入其中,但显然,从沼泽的角度来看,主人公是被吸收进去的,其结果预示着他最终的消融——其造访平原的目的的消融、其试图解密平原的可能性的消融,这种消融将在第三部彻底完成。

在第二部中,主人公跟随雇主从临时的酒店房间到偏远的庄园里生活。偏远即深处,长久的居留,在房间、庭院和图书馆中游荡,制作电影已退化成一个永不开始的行动,无尽的阅读和笔记、与雇主妻子的近切又遥不可触的精神共处、与庄园主定期的交谈,在这个长达十年的暂停键之下、小到庄园建筑尺度的微型生活场域之内,对电影制作的犹豫与停顿正是庄园主们所真正需要的——雇佣艺术家并非为了创作什么,而是为了使其落入纹章学的迷宫进而失语,他们所雇佣的不是成功而是失败,不是创建而是消弭,他们采用这种特殊的方式,进一步为家族历史的迷宫拓展新的断头甬道,以阐释的企图、研究的实施来证明可能性的不可把握以及历史如平原般的浩渺复杂——平原人追求的美学或精神图景正在于此:让平原的分形持续下去,以不厌其烦地用细部的复杂来与平原进行的单调对话。

“也许正是这种感觉促使我做了这样一个计划,即在我完成《内陆》的预备笔记后,在正式开始电影剧本的写作之前,我要写一本小书,可能是一本短文集,来把我和那个女人之间的事说清楚。”

在这个“间隙”里为庄园主夫人写作一本她并不会看到的书的想法,既越过了制作电影的目标,又不可避免地被放弃,在这个图书馆里,命运的际遇包含着诸多可能性,最终在现实之中无事发生,像风暴在平原兴起,又在平原熄灭,而平原没有改变。这个冲动是他内心开始融入平原的一个节点:对拍摄平原的初衷的卸下、对以庄园主的传统观察平原的接受——而这一变化在初到庄园不久即预示——主人公在窗户里瞥见雇主孙女从庭院里对他的瞥见,便制作了一个纸质假人放在窗边,自己到庭院里以女孩的角度(平原人的角度)观察自己/假人。而在平原人的视角中,童年决定论是一种谬论。

这种对因果的平原式认知里,对历史的回卷和贴附,与对童年经历并不塑造当下的人的观念,看似矛盾,实际上是因为时间之箭的方向抑或平原人理解事物的目光的方向,是面向过去的,当下与未来并不在其关注之中,主人公沉入这种寻找与历史共存的意图(也即与平原人共存的意图),其观念也随之从一个外部观察平原的视角,逐渐转为在时间之内、平原之中体验世界的视角,这种向心灵图景的感性的内化(即便它的方法是看似理性和逻辑的研究),正是默南小说创作的核心理念的体现:

“我的小说是我的内心写照。我不会试图让读者相信我的作品向他们展示了现实世界,无论它是什么。我的书是以我内心的风景为背景的。”

以时间为主题的第二部的书写,默南取消了但也重建了时间(“似乎不是在谈论某个已经逝去的东西,而往往像是在指向某个地方,一个不会被任何时间的观念所遮挡或阻碍的地方”),且重建的是一种时间范畴,如同那座图书馆里浩如烟海的关于时间主题的藏书区里的鲜被阅读的书籍的均质而不起伏的陈列一样,以整体的缓慢消融了局部的流变,最终,时间以平原般平坦和寂静的态势吞噬了所有人探求历史之谜的企图。

整部小说直到第三部,才出现庄园主直接向主人公说话的“直接引语”,从如长河般铺洒的间接引语向也如地平线般漫长的直接引语的这次转变(即便在引号之中,那话语的质地仍未改变),暗示着主人公从“观看”平原进入到“聆听”平原,在这种更深的、更直观的、更近距离的“观察”所发生的转变背后,是他历经数年或已成为一名平原人的状态。

在参与“取景活动”时,庄园主拍摄的照片,“没有哪张照片是以池塘或石滩为背景拍摄的。当我在几周后看着那些照片时,我在背景里找不到任何可辨认的地标。在一位陌生人看来,这些照片可能是在相距数英里的十几个地方里的任何一个拍的”。在这消除地标、边界的摄影行为中,不可辨认但的确发生的场景,成为庄园主们继续涂抹历史以至于使历史难以区分辨认的游戏,现实的场景让位于摄影者内心的场景,主人公因此也像其他雇佣艺术家一样,平均而无痕地渗入照片中,成为历史时间的浅皱纹之一条,照片的平坦如同在自拟平原的状貌,仿佛只有如此,才符合平原的景象。

这位电影制作人真的进入了平原吗?我想是的,进入平原并非是身体上的空间的行动,而是精神上的时间的行动,而照片是瞬间的,他所要拍摄的电影是流动的,最终,那部名为《内陆》的电影没有拍摄,但他成为内陆人的流动已经完成。

从酒店房间(外来者的空间),到庄园的图书馆(平原人的精神领地),到取景活动总会去的“小溪边的阴凉岸”,主人公这一场由内而外的时空之旅,最终为杰拉尔德·默南的内心化的感性的平原,增添了一道诗意、深邃的隐喻意涵。如平原上兴起和寂灭的每一场阴雨所做的一样。

(作者系作家、书评人)