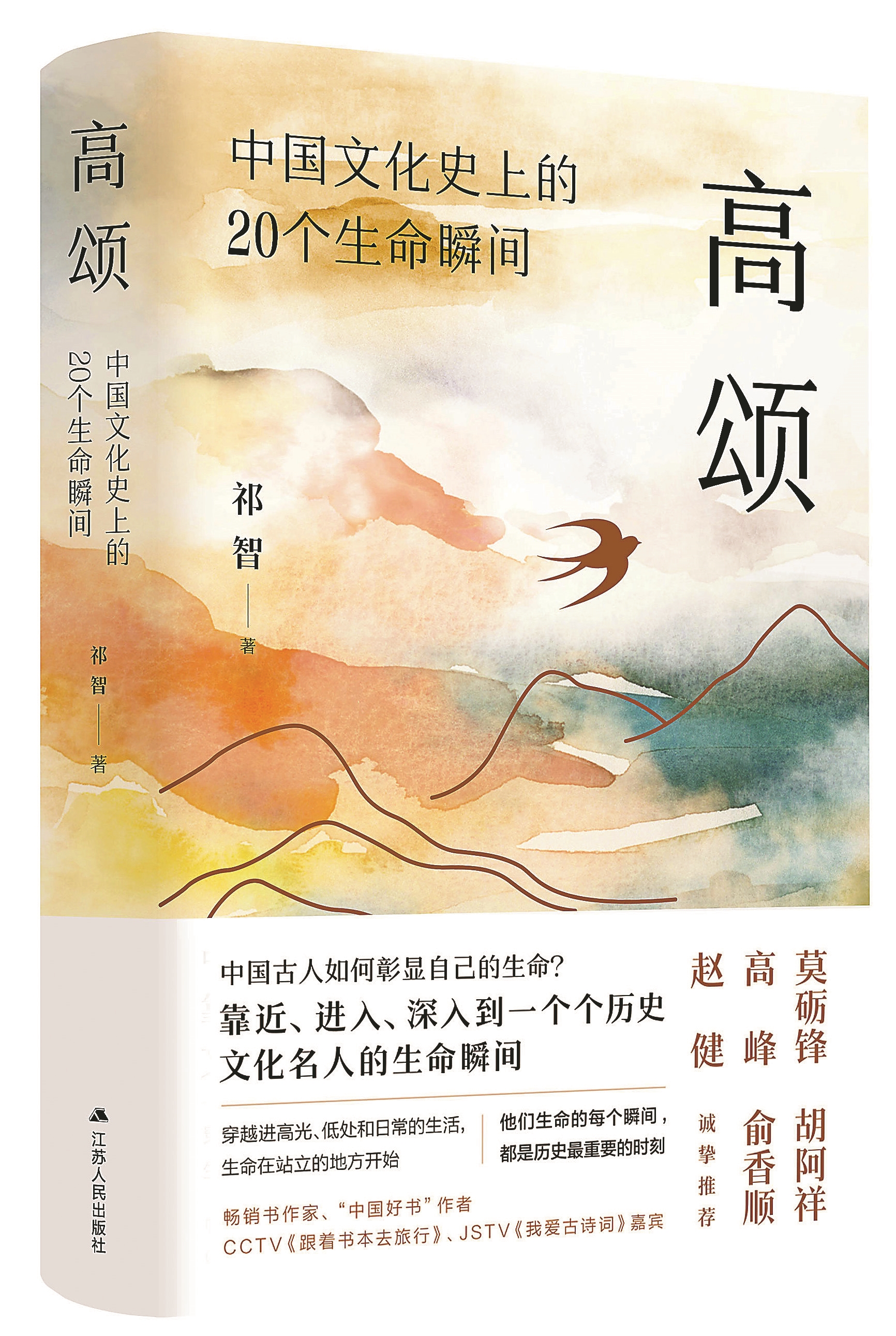

《高颂:中国文化史上的20个生命瞬间》,祁智著,江苏人民出版社,2025年4月

□贺银垠

“高颂”是一个不直白却蕴含丰富内涵与澎湃力量的词。它并非日常用语,词典中虽能分别查到“高”(意为“在一般标准或平均程度之上”)和“颂”(意为“颂扬”“以颂扬为目的的诗文”等),却无“高颂”一词的完整释义;它也不是典故的直接挪用,在中国诗词中极少作为独立词汇出现,仅明代薛冈在诗句“兴来聊自酌,高颂古人诗”中偶然使用。准确地说,它是一个被精心锻造的意象化符号,蕴含着多层隐喻与美学留白。

由作家祁智创作的《高颂:中国文化史上的20个生命瞬间》(以下简称《高颂》),精准传递了“高颂”的词中意蕴。该书让中国文化史上20位思想家以破空之姿从历史深处跃出,在世人心中铭刻下永不磨灭的印记。提到此书,许多读者往往会被书中描绘的名人所吸引,他们的生命瞬间与故事交织,汇成了灿烂的中国文化史。祁智以独特的文学手法,勾勒出20位历史文化名人的生命切片:从先秦的哲学思辨,到宋代的文化复兴,这本书超越了传统人物传记的范畴,更像是一幅绚丽的历史长卷。在生活的忙碌中,我们常常忽视历史的深邃,而祁智的文字,正为我们打开了一扇窥探名人真实与伟大的窗。

历史是不可直接触及的他者,我们对历史的认知不可避免地带有主观印象与记忆。历史研究以如实反映历史事实为目的,但其对象是过去发生的、不可复现的存在,常以记忆、遗迹等历史材料的形式呈现,因而史料与史实之间的张力一直困扰着历史研究。无论怎样尽力收集和运用史料,研究者都需要排列和拼接作为片段存在的史料,而拼接过程中形成的“裂缝”事实上无法弥合。英国历史学家乔治·柯林武德认为,历史研究不能止步于对历史事实的统计梳理,想象力是复现生动历史的必要思维工具。想象之网能够弥合历史事实间的裂隙,“赋给了历史的叙述或描写以它的连续性”。

在文学领域,发挥想象力更是完成这一任务的重要方式。正如祁智所说:“历史的宏大叙事,都是一个个瞬间的凝固。如果我们能够以自己的方式,靠近、进入、深入到这一个个瞬间呢?我们会看到什么?”作者致力于观照国家命运、个人命运、典故与字词,辅以文学想象,从中我们得以看见:被尊称为“中华诗祖”的尹吉甫在采编《诗经》,王羲之在兰亭山主持祓禊仪式。此时,《诗经》和《兰亭集序》不再仅是历史文化遗存,而成为历史长河中的一粒沙——蕴含着这些有血有肉的文化名人完整的微观生活世界。由此,我们得以“走近”历史的本真。

历史上的名人之所以能如闪电般划破黑夜、带来光明,大抵在于他们突破了时间的困境,寻得自己的本真存在。当然,这些本真存在往往不会在当时就彰显非凡意义,而是隐匿于日常生活的昏暗领域与边缘角落。该书作者敏锐捕捉到一些微弱却惊人心魄的“瞬间”,如老子出关、孟子离宋、庄子祭惠施、屈原沉江等,以生命瞬间为镜像,折射出这些文化名人的生平和志趣。因而,所谓“瞬间”并非物理时间的一瞬,而是生命的高光时刻,正是这一时刻,让这些人从常人中脱颖而出,成为文化史上的坐标式人物。例如,老子出函谷关时留下五千言《道德经》,成为流传数千年的道家经典;庄子妻死“鼓盆而歌”,其对生死的豁达态度在中国古代朴素辩证法的长卷中写下浓墨重彩的一笔。从这个意义上说,他们的生命瞬间构成了历史的关键节点,值得被“高颂”。

时间困境是亘古的人生难题。当现代人日复一日穿梭于钢筋水泥的丛林,被精确到分秒的时间表切割,被无形的社会规则规训,时间不再是生命流淌的韵律,而是异化为一种外在的压迫力量。此时,领略中国文化史上的精彩生命瞬间,当对找回本真存在、克服生命的虚无感具有引领与启迪价值。

(作者系南京大学哲学博士、青年评论家)