村里的老人讲,当年,村人不知道这些土改工作团员都是些什么样的名人。只看见他们整天忙碌,白天走村串寨,深入发动群众、了解各方面情况;晚上工作至深夜。在工作团员居住的屋舍里,那些小马灯下,他们总是抄抄写写,熬更打夜工作。但是半年土改,除了工作报告、应时小剧,几位大学大家几乎没留下什么文学作品。这是一段怎样奇特的历史呢?从地主手中夺回土地,分配给没有土地或少有土地的贫下中农,让广大农民过上温饱生活……是中国共产党革命斗争的目的和新中国建立初期的重大任务,只有勤奋工作,不有丝毫懈怠,更不有半点闲情逸致,才可能完成这项繁重的革命任务。但对于麻子畲村人,对于广西,当年的土改工作队员们,留下的很多……

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”,是一千多年前杜牧诗题赤壁,感怀历史往事而发出的叹喟。正是这一“磨洗”历史的叹喟,激发我去寻找广西南宁市郊麻子畲一段历史。那毕竟是一段值得人们珍藏的历史。

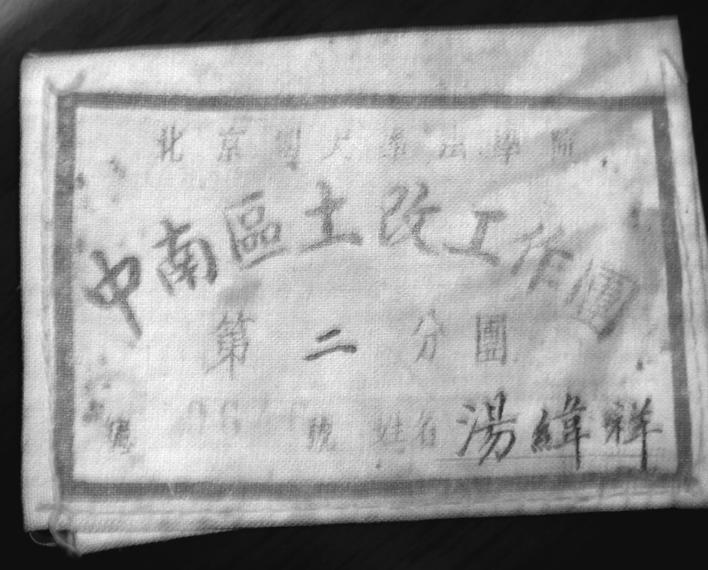

那是1951年冬,一艘木船沿着邕江逆流而上,最后停靠在邕宁十三区的老口渡(今属南宁市江南区江西镇)。从船上走下来的,是当时广西省直土改第二工作团几十位土改工作队队员,有哲学家、理论家胡绳、戏剧家田汉及夫人词曲家安娥、诗人艾青、画家李可染、外交家唐明照,还有清华大学教授赵德清、燕京大学(北大前身)教授谢芳春等等,时任广西省委宣传部宣传处处长的陆地也在其中。工作团选中老口南岸的麻子畲小村,作为团部驻地。他们一进驻就拉开了该区土改工作的序幕,开展了近半年“暴风骤雨”式的土地改革运动。至今,半个多世纪过去,这些曾经是国家顶尖级的各界名人大部分已经作古,他们曾经的业绩让人铭记,他们曾经的驻地让人记怀。于是,那个邕江边上默默无闻的小村庄,那段已被尘封的历史,那些已被蒿草埋没的旧屋,今天成了许多文化人的探寻之地。

麻子畲距离南宁市区20多公里。早上我们一行数人,乘两辆小车,在江南区政府旅游办公室主任邓健生的带领下,沿着七弯八拐的小路,来到麻子畲。一入村头,只见这小村新屋旧屋在入村的道路两旁分立。右边多是红砖砌就的两层或单层的水泥平顶新屋;左边则是青砖瓦屋,有一进一座的,也有两进一座的,是南方典型的民房古居。远远看去,历尽风雨仍不改其面貌,墙上的青砖灰浆十分清晰。小邓告诉我们,那些青砖瓦房,便是当年这些名人居住过的房屋,闲置已久,村人都搬到新屋去住了。我是从农村出来的,每月都返回老家,探望尚健在的母亲,知道眼下的农村,哪怕是十分结实敞亮的老屋,已成空房,只有红白喜事或节日喜庆,人们才到老屋来祭拜宗亲。因为几十年来,人丁添发,老屋早就住不下,而祖屋谁都不能一户独占,所以这老屋几乎成了族堂。因是“族堂”,经常有人给予检漏、修补,所以它仍然保存着。这些老屋,几乎成了村里、族里的一部史书,它见证历史、蕴积文化。

小邓把我们带到最前头的老屋。在一处旧址前,他告诉我们,当年中国戏剧家协会主席田汉和夫人安娥曾住过这个地方。旧屋已经崩塌,塌下的青砖还被捡砌在边上;屋址则变成一块平地,长满灌木杂草,在秋阳映照下,透出清幽的气息,有艾草的芳香,给人带来一种野地的温馨之感,弥补了心中不见田汉居住过的旧屋的遗憾。小邓说,田汉夫妇曾在屋前种过两株龙眼树。他一一指点,就在我们身旁。两株龙眼树老态龙钟,一株枝叶茂盛;一株成了枯树,上面长着木菌,那张开的树桠,像说不完岁月的风霜。

我们正欲去参观名人居住过的别的老屋,忽然前面走来两位老人。小邓介绍,那男的覃德清已78岁,当年他22岁,是田汉的房东,土改时是农会麻子畲屯组长;那女的是他的侄女,叫覃秀娇,当年10岁。安娥没有女孩,临走曾想把她认作干女儿带去北京。她家有兄弟6人,只她一个独女,所以她的父母、特别是母亲舍不得女儿离开,就没有去成。我问覃秀娇:“你没去成北京,后悔吗?”她张开嘴巴大笑说:“后悔死了,要不,我早就是大学生了!”我说:“不用后悔,文化大革命中田汉夫妇被说成叛徒、修正主义分子,迫害致死,要是你在她身边可要受苦了!”她收起笑脸,正色道:“我怕什么,我是农民一个!”这一回答,让我好生感动,当年安娥没有看错人,她是值得信赖的。田汉夫妇如果地下有知,定会颔首而笑。

田汉居住过的旧址旁边,是当年土改队员居住过的老屋,一共两座。我们穿过蒿草掩没的屋巷,推门进入第一间,是李可染和谢芳春居舍。庭中砖石铺就,房柱是坚实的粗木,雕花的石柱垫底。门上有木雕的窗花,十分精致。看这房子似有百十多年历史。第二座老屋,建筑和前座相似,只是门上的木雕窗花有所不同,可见当年此地民居,在细部的装饰上是很讲究的。房的后部是牛栏和厨房。在牛栏的上面,有一间较为低矮的木楼,当年艾青、唐明照、陆地便住在上面。

回头,我们又走进胡绳居住过的老屋,屋里没有任何遗物,惟有一座老式挂钟挂在墙壁上。房东说是当年胡绳从团部借来的,主人搬至新居后没把钟带去。时钟早已停摆,仿佛凝固了这段历史,见证着这段历史。

出门,见迎面一间老屋的砖墙,正对一块空地。小邓告诉我们,李可染当年在那扇墙上画过一幅清算地主的宣传画。我们仔细辨认,除了一些隐隐的红白颜色,看不出具体画面了。如此,让我想起名誉中外的花山岩画,那些赭红色的人、兽、物像,年代久远,难以稽考,起码在公元之前,可还是十分清晰地嵌在岩壁上。如果当年学得古骆越人一些颜色技术,就可以把这大幅宣传画保存下来,算是历史奇迹,是无价之宝的一幅宣传画了。

覃德清说,当年,他们不知道这些土改工作队是什么名人,只见他们整天很忙,白天走村串寨,深入发动群众、了解情况,晚上工作至深夜。那盏小马灯下,田汉、安娥俩人总是抄抄写写,熬更打夜工作。

小邓告诉我们,江南区曾两次派人进京,找到田汉、李可染、胡绳、唐明照的后代,提供了他们在麻子畲工作的一些手稿。如田汉在“麻子畲土改工作阶段性总结”的手稿,安娥在麻子畲撰写的《土改清唱》。据说,土改期间,田汉写了一个反映土改运动的剧本《斗争前后》,但直到他去世,未曾发表,也不知遗落何处。小邓他们还在区档案馆找到艾青写的《智信村土地改革检查报告》,刊登于当时《广西日报》头版上,并收入广西人民政府土改委员会编印的《土改重要文选》中,还加了编者按:“艾青智信村土改工作的检查报告,值得各地同志细读。”艾青在广西土改期间,未见发表诗作,但由于南方天气暖和,他和陆地闲谈中说出“我们失去了一个冬天”这句诗般的话语,道出了他对南方的感怀和对北京的思念。

后来,我从小邓那里借来安娥的《土改清唱》复印稿拜读。那是一个三场小歌剧:(一)土改开始了;(二)斗霸;(三)胜利以后。内容为进村发动群众,斗倒地主,胜利之后群众依依不舍欢送土改工作队凯旋。人物有大哥、大嫂、阿婆、男同志、女同志等,还有合唱队。准确地说,是个活报剧,完全是为了配合土改工作的需要而编写的,不失为配合现实斗争的应时之作。虽然艺术上粗糙,但对配合发动群众,开展土改斗争,起到立竿见影的作用。这是非常时期的战斗的艺术,为我所用,是为最高境界。

在寻幽探旧这些老屋的行程中,我一直在思考这样一个问题,像艾青、田汉、安娥这些人,在广西半年多的土改工作中,除了工作报告、应时小剧,几乎没留下什么文学作品,尤其是诗作。须知,田汉是个很有造诣的旧体诗写作的诗人。1940年他到过广西,为昆仑关那场对日血战题过诗;1963年他来广西观摩指导广西剧展,后到合浦、北海、东兴参观,均题有诗作。郁达夫有名句:“江山也要文人捧,至今柳堤还姓苏”,那是他题杭州西湖的诗,脍炙人口。确实,在中国大地上,多少名山大川、通都古邑、亭台楼榭,不是因为有名人题诗作对而名扬四海、流传千古的?所以,觉得这些国家各界泰斗级的人物,没有在此地留下诗迹,特别像田汉、艾青,出口吟诵便是诗的文人,没有留下半句诗作,未必不是一段历史的遗憾,遗憾的一段历史!但又一想,他们都是带着繁重的革命任务来展开土改斗争工作的。从地主手中夺回土地,分给没有土地或少有土地的贫下中农,让广大农民过上温饱生活,这是中国共产党革命斗争的目的和新中国建立初期的任务,事关重大,他们只有勤奋工作,不敢丝毫懈怠,才可能完成这繁重的革命任务。应该说,他们回去之日,就是胜利之时,他们出色地完成了。他们个个胸佩“广西土改纪念奖章”凯旋(他们的后代,有的把它作为珍贵的遗物,交给南宁市江南区,作为修建土改纪念馆的纪念物珍藏)。这些奖章就是历史的纪念、人民的嘉奖。“文章千古事,得失寸心知”。当年,他们没有半点闲心来吟诵风月。倒是几年之后,1960年,陆地以此生活为基础,创作出首部反映南方土改斗争的长篇小说《美丽的南方》,弥补了这段历史的遗憾。如今这书名,成了品牌,让商家和政府合作,打出“美丽的南方”生态旅游建设,江南区也以麻子畲为基地,把周边拓展成新农村建设和休闲旅游之地。不日,麻子畲这些地方,人们在休闲旅游之余,浏览这些中国各界泰斗级人物曾经居住过的旧屋,领略“美丽的南方”携带的风情,浸润在这些泰斗们曾经给予的丝丝缕缕的墨韵中,这也许就是人生中难得的一种体验,更是追求品质生活的一种滋润吧!

回程,我们有意过邕江的老口渡而返,以便感受一下当年这些名人的土改行程。路过曾令陆地难以忘怀的那片橄榄林。那深黛色的树冠,铺没在一个岭坡上。老林没有老朽,依然枝繁叶茂。但愿陆老也像这些橄榄树一样,仍然青绿在这大地之上。

人们上了渡船。望眼邕江,波宽浪阔,两岸之上,翠竹排闼。渐渐地,麻子畲远去了,橄榄林远去了,惟有这些旧屋名人充实在心中。苏东坡曾经发出长喟:“大江东去,浪淘尽、千古风流人物。”这绝对是历史的必然,任何伟人、伟业、伟迹,都要经受历史长河的淘选,能留下来的几率很低。邕江边上麻子畲中曾经居住过的名人,多少年后,能有经历史的淘选而留下来的吗?而且后人的后人对这段历史,是否有新的磨洗和解读?我思考这些,看似风牛马不相干,几近荒唐。但我确确实实思考了。不知不觉间,渡船靠岸,我回到现实之中,还是让历史随着江流远行吧……