我性格之中有一种偏执:做事非要觉出情趣来才肯去做,也才做得深入持久。现虽年逾不惑,这一点上却还是惑之甚深,丝毫不见从中超拔出来的迹象。回首往事,至今坚持下来的,举如文学、围棋、京戏、电脑,无一不是为情所驱,因趣而往。据说这属于小儿的幼稚性情,为伟大人物所不取——但伟大人物究竟是凤毛麟角,我们倒不必因为望不到其项背而惴惴自责。

小时候不喜欢理科功课,主要是感觉不到情趣。老师仿佛也暗中赞同我这感受,至少并未试图引导我们去发现这几门课的情趣,只是让我们记定理、做演算,在我们的解答旁边打勾或叉,注明减5分、0.5分之类……十几年中小学都是这么过来的,等到考完大学,我终于松了口气,将数学课本完全像敲门砖一样扔到一边,去念我的中文系了——以后的岁月,当初苦学了十几年的数学,除了四则运算以外,竟然在我脑子里几乎荡然无存。

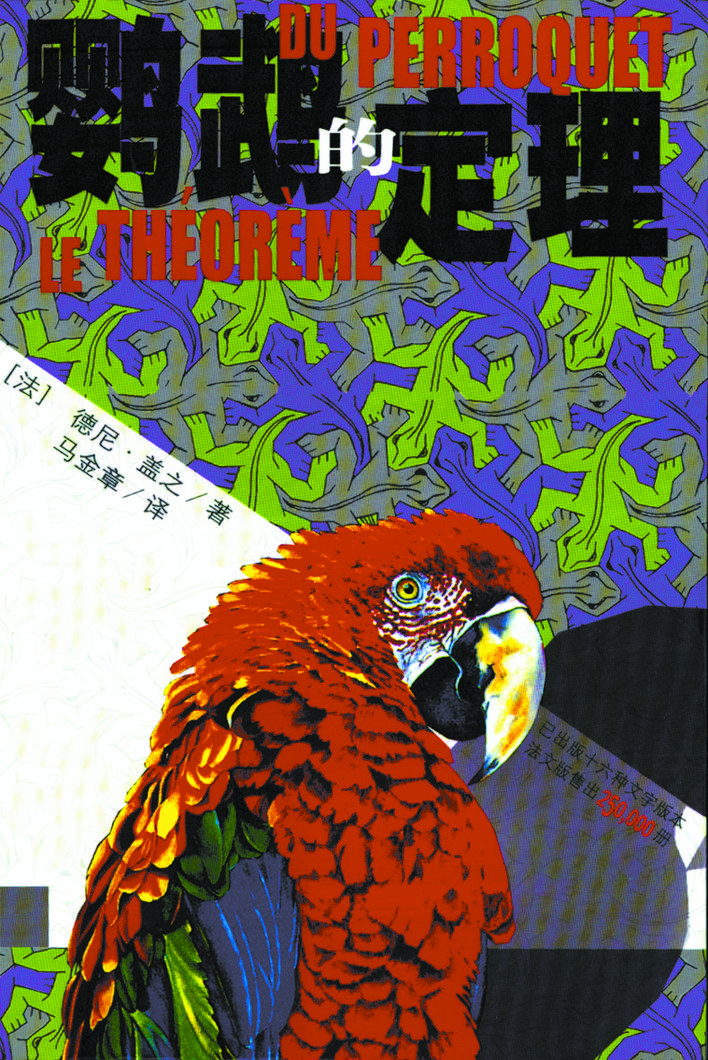

话说某年某日,我被要求阅读一本新书并发表一点看法。问何书,被告知是一本以小说方式敷叙的数学史;赶紧据实告曰:“本人数学实在……”推谢者三,对方却坚说:“先看看,先看看吧。”既如此,只好“先看看”了。不数日,书到,诚惶诚恐接过来,心想:反正看不了几页的……封面花花绿绿,当中画着一只羽毛艳丽的南美大鹦鹉,瞪着眼珠,气鼓鼓地望着我,它的头顶上印着五个黑亮的大字——《鹦鹉的定理》。定理?我感到太阳穴有点隐隐作痛,好像又回到20多年前的数学课堂上。

我承认,较之于一般题材的长篇小说,阅读《鹦鹉的定理》对我来说还是稍感吃力一些——毕竟这么多年我的数学知识差不多已一骨脑儿还给了老师。但整个情况,比预料的不知好多少倍——书中的数学内容不仅没有让我昏昏欲睡,事实上,我简直有点被它们迷住了。书卷甫掩,我心中忽然涌起一股伤感来:可叹自己一直活到四十多岁,才头一次觉察数学原来是好玩和妙趣横生的事物!

我非常不满意的,是译者或编者竟然没有提供作者的具体情况的介绍。我们只知道,他(她)是一个法国人,名叫德尼·盖之。这样的名字,似乎属于一个男性,但我总觉得作者像是一位女性,文笔那么平和文雅,口吻那么亲切温存,心地那么细腻体贴,天然有一种视此书读者为自己无知的需要引导的孩子一般的胸怀,而自读者这方来看,阅读此书也颇仿佛小的时候,被祖母温慈的臂膀环绕着,在她怀中听着星星的故事。

一直以为是枯燥和缺乏“人情味”的数学,到法国人那儿,怎么就讲得这样温暖如春?这似乎不单单是一种“方法”上的优劣,在德尼·盖之的笔尖,我除了读到数学,更读出了深厚的人文情怀。与我们惯常理解的“自然科学”概念不一样的是,这位法国数学学者有一双充满爱意的眼睛,他(她)不仅把这样的目光投向了自己的读者,也是用这样的目光打量数学的。在这目光中,数学跟好奇心、游戏、迷宫、侦探小说情节本质上没有什么区别,好玩,让人着迷、惊讶和快乐,是我们最朴实最天真的童心的一部分。

也就是说,在对自然科学的认识以及相关知识传输和教育上,法国人和我们的观念是有着天壤之别的。至今,我们恐怕都没有意识到差距在于观念。我们仍然以为我们的不足和问题出在方式上,以为方式的转换——例如以素质教育取代应试教育——便可以解救我们中小学教育的危机。那么,读读《鹦鹉的定理》吧,读了以后就会知道,只要观念上没有彻底更易,在我们这里就不会有人想出德尼·盖之那绝妙的形象化数学教育——例如,书中这样描写三兄妹:老大饶纳“他身材不厚,但较宽,胸部就像16:9的屏幕。欧几里得会说他是‘面积’。因为他‘只有长度和宽度’。”他的双胞胎妹妹蕾雅“短发,下牛仔,上茄克……她身材纤细,线条优雅。欧几里得会说她是‘只有长度,没有宽度’。”老三麦科思“身材圆圆的,前额宽宽的……肌肉之发达与年龄相比令人吃惊。……欧几里得呢?他会怎样说麦科思?嗯……他会说麦科思是个个体。他不是‘既有长度,又有宽度,又有厚度’吗?所以,是体。而且还是空间立体的‘体’。”我初见这种笔墨时,大为骇然:原来数学也可以这样讲述的!那么准确、生动,而且直抵本质。有人可能以为,只是涉及比较初级的数学知识时才可以这样,但实际上《鹦鹉的定理》全书都以这种笔法写成,甚至后来讲到哥德巴赫猜想时依然如此。之能如此,作者思路的阔达、超脱、机智是一个原因,但根本而言,是其观念所定;这种观念,不把数理学科看成与人割裂的抽象物,相反,指认它们完完全全来源于生活,内在于生活,就是我们日常世界的一分子一方面。

我甚至感慨,这并不很厚的一本书带给我的对数学的认识,比从前吭吭哧哧学了十几年、做了千百道习题加起来还要多。它能引入中国,对现在的孩子们的确是一个福音,但我却在担心究竟有多少孩子有时间有机会去享受它。翻到版权页,发现中文版印了2万册,已算不错(如果都被卖掉)。封面上有一行小字,介绍本书的法文版印了25万册,而法国现有人口5800万,只与我们一个省相仿。这几个数字之间,有一种令人焦虑与汗颜的东西,它所揭示的教育的危机,显然远远超出了数学这么一个特定的范围。