从鲁迅著作编辑出版的演进过程中,可以看到,《鲁迅全集》长期以来是国家工程,采取的是合作方式,融会了集体智慧,在装帧上享受很高待遇,创举颇多,极富特色,堪称中国现代出版史、文化史上的丰碑。

自1938年第一种《鲁迅全集》(20卷)出版后,又陆续有1956年版(10卷)、1981年版(16卷)和2005年版(18卷)陆续问世,时间跨度近70年。鲁迅著作特别是《鲁迅全集》的编辑出版是中国现代文化史上的一件大事。2005年最新版《鲁迅全集》的出版说明中就这样写道:“《鲁迅全集》的编注工作,一直受到中央和国家的重视,得到众多高等院校、科研机构和鲁迅研究界的专家学者的帮助……”

《鲁迅全集》在编辑体例、文本校勘、题解注释等方面积累了丰富的经验,为后来作家全集、文集的编辑出版提供了借鉴的范本。回顾《鲁迅全集》的编辑出版过程,对我们更全面地认识鲁迅研究史、现代出版史和文化史都具有参考价值。

1鲁迅比较在意自己著作的编辑出版,晚年曾想编辑《三十年集》,作为一生著述的总结,并已手定目录两种。可惜这个计划在他生前未能实现。鲁迅逝世后不久,文化界人士组成《鲁迅全集》编辑委员会,设立了“鲁迅全集出版社”,规划鲁迅著作出版事宜。后因战事迫近,纪念委员会决定由“复社”设法组织出版全集。经过几个月的艰苦工作,20卷的《鲁迅全集》于1938年正式出版。除印行普及本外,还用预约征订募集资金的方式,印制了纪念本。募集启事说:“鲁迅先生为一代文宗,毕生著述,承清代朴学之余绪,奠现代文坛之础石,此次敝会同人,特为编印全集,欲以唤醒国魂,砥砺士气……”由于鲁迅著作广受读者欢迎,一时订购十分踊跃。全集前10卷收创作和杂文如《呐喊》《彷徨》《故事新编》《朝花夕拾》《野草》《坟》《热风》《南腔北调集》,学术专著与古籍辑校如《中国小说史略》《嵇康集》《唐宋传奇集》等。后10卷收鲁迅译文,涉及俄苏、日、法、德等十几个国家近百位作者的作品。

由于是第一次全面系统地整理鲁迅的著译及古籍辑录,全集收录不少业已绝版多年的著译如《月界旅行》《会稽郡故书杂集》等,及《汉文学史纲要》《古小说钩沉》等未刊稿,对保存和传播鲁迅遗著起到积极作用,为以后编纂的各种类型鲁迅著作(全集、译文集、选集、单行本)奠定了良好的基础。20卷全集在1946年、1948年沦陷区和解放区都有重印。人民文学出版社于1973年12月印行了该书的简化字重排本。直到近几年,仍有出版社重印这个版本。

新中国成立后,党和政府高度重视鲁迅著作的整理和出版。1950年,鲁迅遗孀许广平在把北京西三条鲁迅故居及相关遗物全部捐献给国家的同时,提出了将鲁迅著作出版权上交给国家的请求。中央人民政府出版总署于1950年10月19日在《人民日报》第一版发表《通告》,接受家属申请,接过处理鲁迅著作编选、翻译和印行事宜的全权。随后,成立了鲁迅著作编刊社,任命冯雪峰为社长兼总编辑,该机构后来并入人民文学出版社,称鲁迅著作编辑室。经努力,10卷注释本《鲁迅全集》于1956年面世。

作为新中国出版史上一个重大工程,10卷本《鲁迅全集》印制十分精美,共有三种装帧:灰漆布面精装本、灰布书脊普精装本和重磅道林纸灰布硬封面大开本精装本。后来还制作了两种特殊版本:一是为参加莱比锡国际图书博览会而制作的深红色羊皮封面特精装本,书脊上的图案和书名均为烫金,全套楠木盒装,足称豪华;二是为方便老年读者阅读鲁迅著作,“文革”时期出版了线装本,全书共10函88册,正文用二号仿宋体直排,注释附于篇末,米色布函套,古朴典雅。但后者未注明出版日期、版次和印数,亦无定价,显然是非卖品。据有关人士透露,该书制作于1972年,仅印500套。

“文革”时期,虽然因为全国闹革命,在鲁迅全集出版方面进展缓慢,但鲁迅著作的出版却达到一个新高潮。鲁迅是广大人民崇拜的文化英雄,出版他的著作,一方面不惜工本,另一方面也需要考虑到普通读者的阅读和接受能力。因此,出版注释本成为一种趋势。

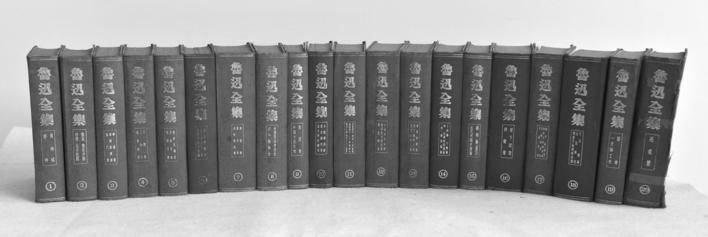

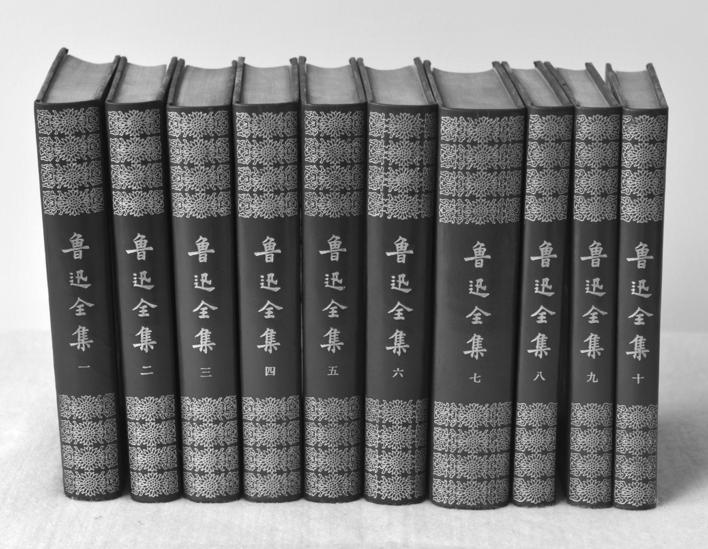

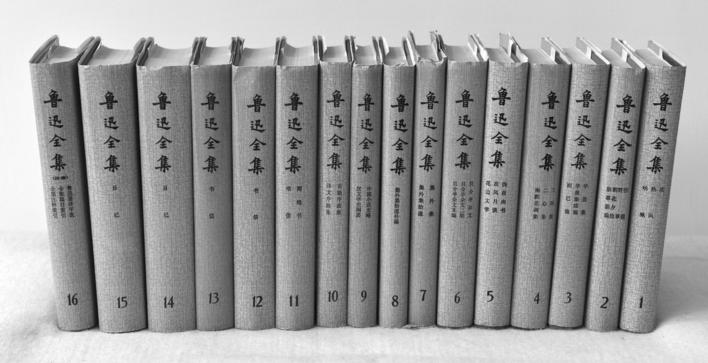

1975年,经毛泽东主席批准,成立了鲁迅研究室,制定了新的鲁迅著作编辑出版计划。随后,中央决定派胡乔木等主持成立了“《鲁迅全集》领导小组”,由胡乔木对注释中的重大问题做终审。人民文学出版社鲁迅著作编辑室及从各地借调来的专家学者三十多人,齐心协力,终于在1981年鲁迅百年诞辰前夕,将16卷本《鲁迅全集》出齐。16卷全集在10卷本基础上,补充了书信,增加了日记,新编了《古籍序跋集》和《译文序跋集》,但仍不收译文。此版全集有四种装帧:普精装本,为纸面咖啡色绸脊,奶白色书名;特精装本,为深咖啡绸封面,书名烫金字;特精装纪念本,为深咖啡绸封面,书名烫金字,书口、书脊、天地两头均以真金烫饰,以有机玻璃函套分装四函,函套正面上端刻印“鲁迅诞辰百年纪念”,仅制10套,极为珍贵;平装本,为米黄色木纹纸封面,黑字书名。

至此,《鲁迅全集》的体例和规模基本确定。

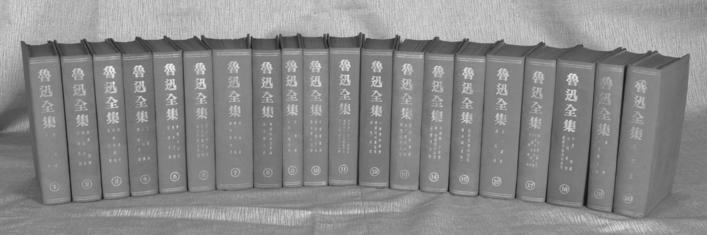

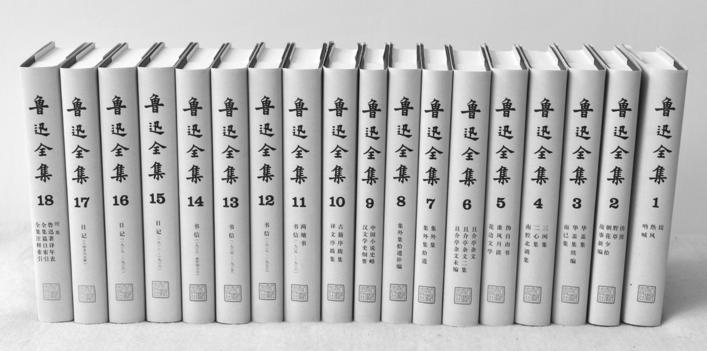

随着改革开放的深入,社会形态及国际形势的变化,《鲁迅全集》中对很多人物和事件需要做客观、公正的评价,而鲁迅研究取得的很多新的成果也需要加以反映。因此,人民文学出版社组织专家学者在1981年版本的基础上,编辑成18卷本《鲁迅全集》,于2005年发行。新版全集收创作和杂文9卷,学术专著1卷,书信4卷,日记3卷,另有附集(含鲁迅著译年表、全集篇目索引、全集注释索引)1卷。总字数为750万。

从鲁迅著作编辑出版的演进过程中,可以看到,《鲁迅全集》长期以来是国家工程,采取的是合作方式,融会了集体智慧,在装帧上享受很高待遇,创举颇多,极富特色,堪称中国现代出版史、文化史上的丰碑。

2从《鲁迅全集》编辑体例前后的变化,可以约略认识中国现代作家文集的编纂特点。鲁迅为《三十年集》所拟类目有三部分:“人海杂言”、“荆天丛草”和“说林偶得”。后者是学术研究著作和古籍校勘成果。1938年版的全集基本参照这个类目,将其作为主体部分。但全集发刊缘起所订出版计划更为庞大:“此外还有日记、书简、六朝造像目录、六朝墓志目录、汉碑帖、汉画像等,因影印工程浩大,一时不易问世。”

鲁迅生前对其译文如何处理并没有明确交代,也未曾提及书信和日记。《鲁迅全集》编辑委员会设定的体例显然过于宽泛,不一定合鲁迅的本意。对于译文,鲁迅也许有另行编辑译文集的计划。书信和日记本来不是正式发表文字,当时几乎没有或很少有读者,自然不能算是创作。假如日记算创作的话,正就如鲁迅讽刺过的《越缦堂日记》之类,写作之初就存心给人阅读,在诚信方面经不起考究了。从《三十年集》的拟目,可以约略体会出鲁迅的编辑意图,即,所谓“文集”,只收作品和学术研究著作,相当于西方通行的The Complete Works of ……而其他文字,可以另编译文集、书信集、日记等等。至于编校古籍,例如《嵇康集》,或可以“嵇康著、鲁迅校注”的名目出版,因为虽然鲁迅对该书花了很大功夫,但它毕竟是嵇康的原创。

但1938年的编委会,出于对鲁迅的崇敬,用“全”字来统率了鲁迅著作,就把所收范围大大扩展了。

1956年的10卷本全集向鲁迅的本意有所回归,“专收鲁迅的创作、评论和文学史著作”以及部分书信,并计划将译文和古籍辑校另行编辑成书,即后来的10卷本《鲁迅译文集》(人民文学出版社1958年12月)和4卷本《鲁迅辑录古籍丛编》(人民文学出版社1999年7月)。这在著与译之间画了一条分界线。这个全集版本开始收入书信,却没有考虑日记。著作者的书信当然很难收集完全,而且如编者所说,有些信札仅见于报刊,却无原件可以核对,因而不足征信,不能收录,那么书信更难称全集之名。但奇怪的是,10卷本中所收书信数量反不如以前发行之《鲁迅书简》数量多。截至那时为止,“已经搜集到的全部书信”约1100多封,但10卷本全集第9、10两卷书信只收了几百封。究其原因,一者出版过程中发生了反右斗争,主持全集工作的冯雪峰被打成右派、开除党籍;再者书信涉及的很多人物还健在而且当政,有些书信发表出来,会使人难堪,或引起新的争论。

从1981年的《鲁迅全集》开始,日记、书信以作家自己的文字收入全集的体例最终确定下来了。这个版本,不仅新增收两卷厚厚的日记,书信也增至1456封(另有断简12则),篇幅从10卷本的253万字增至近400万字。为便于读者和研究者检索,另加“附集”一卷,收《鲁迅著译年表》《全集篇目索引》《全集注释索引》等。

这个全集(含在其基础上修订而成的2005年版)已经不是鲁迅“文集”或“作品集”,却又不是鲁迅全部文字的总集,不免仍显出一些体例上的混乱。如2005年版全集删去了旧版第8卷的《生理实验术要略》。根据出版说明,编委会将来要把《生理实验术要略》与鲁迅其他有关科学著述如《中国矿产志》《人生象公式》《地质学残稿》等,一同编入《鲁迅自然科学论著》。实际上,上列几部虽然是鲁迅早期著作,却是原创作品,不能因为与文学关系不大就不收录。

至于2005年版全集为何篇幅多至18卷,一面因为收入了佚文,增加了注释,一方面也因为除将《两地书》收入文集外,还将鲁迅、许广平《两地书》68封原信收录,致使大量文字重出,而没有考虑以将增补删改文字做标记的方式处理。这恐怕也是值得商榷的。

假如按2005年版全集出版说明所言,将来另出版《鲁迅译文集》10卷、《鲁迅辑校古籍丛编》4卷、《鲁迅自然科学论著》1卷(至今未见出版),则鲁迅文字全集就有33卷之多了。虽然如此,仍未达到1938年鲁迅纪念委员会规划的规模。

从全集出版过程中的一些细节上,能看到时代变迁带来的观念变化。1938年版全集,前有蔡元培的序言,后有许寿裳编的“鲁迅年谱”、“鲁迅译著书目续编”、“鲁迅先生的名、号、笔名录”及许广平的《鲁迅全集编校后记》,集体工程中打上了个人的印记,乃当时风尚使然。后来编辑全集,社会主义国营观念加强,个人印记完全消失。最近若干年,知识得到尊重,版权意识觉醒,个人的名字又出现在版权页上。如2005年版,就说明封面的鲁迅浮雕像的作者是张松鹤,封面书名题字者是沈尹默,还有责任编辑、校对等,均列其名。但对于注释者,却只笼统地提了一笔,是“总编注:《鲁迅全集》编辑委员会”。因此,大体上说,现在流行于市面的《鲁迅全集》仍然是国家工程,是集体劳动成果。

3《鲁迅全集》在校勘和注释方面积累了丰富的经验。1938年版全集因为时间仓促,在校勘方面有欠精审,误植与错讹较多,可以理解。解放后,孙用曾逐篇重校,于1950年3月出版了《鲁迅全集校读记》与《鲁迅全集正误表》(上海作家书屋)。10卷注释本《鲁迅全集》采用了孙用的校勘成果,又依据鲁迅手稿或各篇最初发表时的报刊进行细心校勘,纠正了1938年版许多误植、脱漏与印错的文字、标点。1981年16卷本编委会中专门设置了校勘小组,定出统一的原则与体例,并据初版本,参照鲁迅手稿和原始发表报刊,又一次进行认真系统的校勘。单是前6卷,尽管以前校勘过多次,但仍有千余处错讹。2005年版的修订者参照鲁迅亲自校阅过的版本、相关手稿、初版本、报刊原载文字,再次细心核校。仅第一卷就校出各种差异、错讹、更动文字及重要标点近130处,全集共校勘改动了一千余处。

尽管如此,仍有不少可以商榷的地方。新版发行至今约5年中,《鲁迅研究月刊》等专业刊物,发表了一些质疑补正的文章。可知文本校勘是一项十分繁难、需要万分谨慎的工作。《鲁迅全集》的校勘为现代文学作品的校勘积累了丰富的经验,是一笔十分宝贵的财富。

鲁迅作品的写作背景涉及大量古今人物、历史事件以及社团、书籍、报刊乃至典故、名物、方言土语、引文出处等,考虑到时代的久远,读者阅读有一定障碍,如果一一加以注释疏证,工程浩大,自不待言。

对于要否注释鲁迅著作,学术界并非没有争论。反对的意见,自然不是说注释全然要不得,而是除了不赞成烦琐的注释外,还有这样一层意思:如果加注,则最好出单行本,并且标出注者之名,以文责自负。因为释文及前言、后记,表达了注释者本人对原著的理解,是对是错,容或争论。现在《鲁迅全集》中的注释,出自多人之手,却未一一标明。读者茫然不知,只好理解为国家舆论机关的意见。中国古代的经典,虽有所谓御制注本,但通用的版本一般都是著名学者的个人笺注,例如朱熹的《四书集注》。

但不管怎么说,10卷本全集对鲁迅著作注释有开创之功。特别是对鲁迅杂文的近6千条、50多万字注释,对读者了解鲁迅起到良好的作用。1981年版全集编辑过程中,编委会确定以“具有中等文化程度的读者为对象”,注释的详尽程度就可以想见了。1981年版对原来没有来得及注的《中国小说史略》和《汉文学史纲要》也做了详尽的注释。而更令人叹为观止的是,鲁迅日记涉及的人物两千多位,鲁迅所购书籍五千余种,也都详加注释。这样,加上对原有注释条目的删改、修订与增补,注释扩充为两万余条、近二百四十万字。

21世纪初,人民文学出版社组织专家学者对《鲁迅全集》进行的全面修订,对近二百四十万字的原有注释逐条进行审核,根据新成果补充了很多词条,对以往注释烦琐的加以删略。有的原注存在史实错误,有的则属于叙述不当。新版对不少带有“左”的时代印记的简单化政治结论及轻蔑性词语做了修改。如尽量避免使用“反动文人”、“官僚政客”、“资产阶级”、“投靠国民党反动派”等论断,而代之较为客观的史实性的评价。据统计,新版全集对原注做了重要或较大修改的达千余条,单是补改中外人物生卒年一项就有九百来条。

总之,2005年版的注释比以往更加规范。鲁迅著作注释,一面推动了鲁迅研究的深入,一面也对普及近现代文化知识起到了积极的作用。

4《鲁迅全集》的编辑出版过程,是中国重文传统的生动体现。日记、书信等文字获得与创作同等的对待,中国现代历史上享受如此待遇的,惟鲁迅一人。设立国家项目,举全国众多学者之力,编辑、注释一位作家的文字,恐怕也后继无人。后出的《郭沫若全集》《茅盾全集》等,虽然也仿鲁迅全集规格,由人民文学出版社设立郭、茅著作或“全集”编辑委员会,在体例上也很受《鲁迅全集》的影响,但在注释方面,郭、茅确实难望鲁迅项背。至于其他作家,待遇更等而下之,如为《瞿秋白文集》,只设立了一个“文集编辑组”。

当然,《鲁迅全集》的体例并非不可破的定则。如前文所说,它本身也存在一些问题,值得进一步探讨。因为每个作家的创作情况不同,不可能强求一律。如郭沫若的书信、日记,至今并没有收录到《郭沫若全集》中;至于译文,茅盾、巴金的译作,仿照鲁迅著译编辑先例,另行出版了“译文集”, 但对于译文较少的作家如瞿秋白,则破例将其译文编入《瞿秋白文集》了;而《鲁迅全集》不收辑校古籍的先例,也被《郭沫若全集》收录《管子集释》打破了。如今,有不少治古代文史的学者的全集,古籍校勘和笺注成果竟占去相当大的篇幅。

虽然经过了近七十年的努力,尝试了多种编辑思路,现行的《鲁迅全集》也还是留下一些缺憾和不足。这也为鲁迅著作的编辑出版留下了一定的空间。编年体、类编体的文集,像“千家注杜”那样的私家注本,乃至无所不包,如1938年《鲁迅全集》编辑委员会所计划的“大全集”,也许都还值得尝试。

现行的《鲁迅全集》是一座丰碑,但不一定是绝唱。