新世纪以来,出现的诸多新人新作,令人感到中国鲁迅学的未来前景是广阔的。再过9年,中国鲁迅学就有一百年的历史了,倘若写一部“中国鲁迅学百年史(1919-2019)”,将会在中国思想文化史上形成一道令人瞩目、发人深省的景观。

鲁迅研究业已走过了91年的漫长历史,逐渐形成一门显学——鲁迅学,其历史之悠久、成果之丰硕、学者之众多、体系之完备、资料之厚实、思想之深刻、与时代关系之密切,是其他人物研究难以比拟的。

一、发轫

1913年4月,鲁迅的第一篇文言小说《怀旧》,以周逴名义发表在《小说月报》第四卷第一号上。当时的主编恽铁樵对小说大为赞赏,作了十处随文评点和一篇《焦木附志》。这些文字是中国正式出版物对鲁迅作品的最早反响和评论。

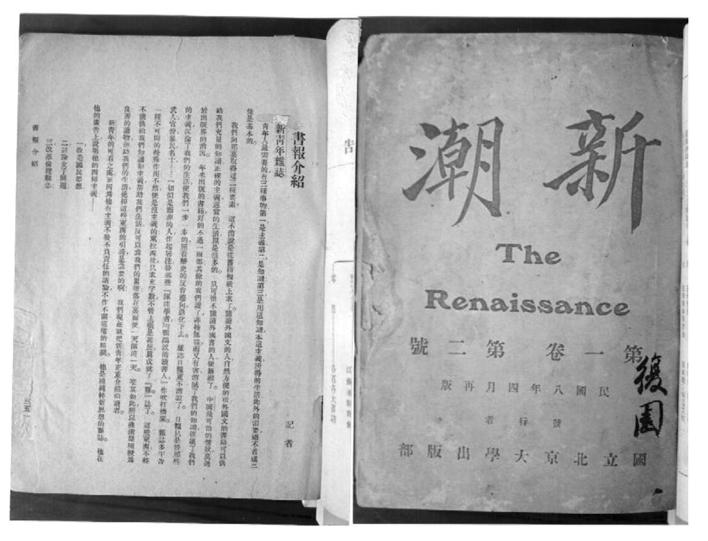

不过,这仍然不能算是中国鲁迅学史的发轫。1918年5月,在五四文学革命的浪潮中,一篇格式别致、忧愤深广、署名鲁迅的小说《狂人日记》在《新青年》月刊第四卷第五号上发表了,这是鲁迅这个光辉的名字第一次在中国出现。8个月之后,在1919年2月1日出版的《新潮》第一卷第二号上,出现了一篇署名记者的《书报介绍》,向广大读者推荐《新青年》杂志,称“《狂人日记》用写实笔法,达寄托的(Symboism)旨趣,诚然是中国第一篇好小说”。

这位记者是傅斯年,他对《狂人日记》的这次评论,应该看做是中国鲁迅学史的发轫。

二、发展

傅斯年的《书报介绍》纵然是中国鲁迅学史的发轫,但终归是一篇简短的介绍。鲁迅自《狂人日记》之后,一发而不可收,发表了《阿Q正传》等一系列小说和杂文、散文,出版了《呐喊》《彷徨》《坟》等集子,《阿Q正传》还翻译到国外,受到大文豪罗曼·罗兰的赞许,在中国文坛确立了权威地位。1927年11月10日,茅盾以方璧名义在《小说月报》第十八卷十一期上发表了长篇论文《鲁迅论》,成为中国鲁迅学史上的里程碑。

茅盾认为鲁迅的价值在于使读者由阿Q等“老中国的儿女”而看到自己的影子,从中开出反省的道路。这其实是鲁迅在中国最为重要的价值。指出这一点,并加以生动的描述和简明的概括,道出其中的意义,茅盾是第一人。

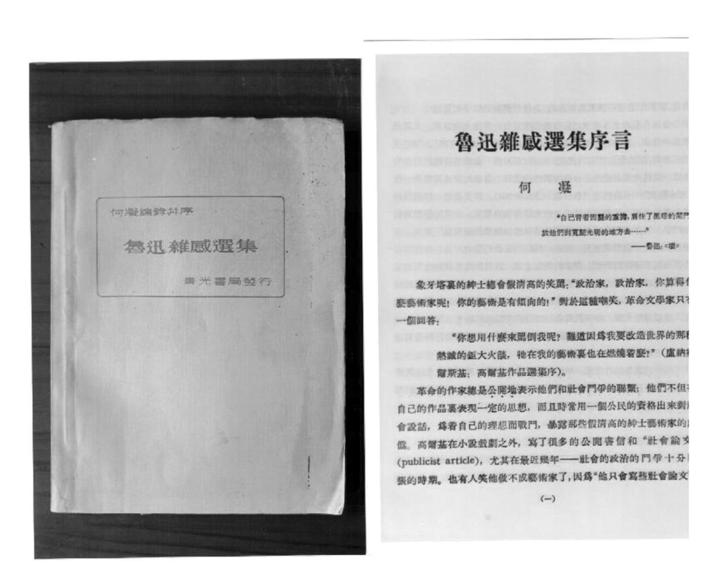

瞿秋白于1931-1933年期间在上海从事革命文化工作,与鲁迅结下了亲密的友情。他认真研读了鲁迅杂文以后,编成《鲁迅杂感选集》,选收1918-1932年间具有代表性的鲁迅杂文75篇,并加长篇序言,于1933年7月以何凝名义由上海青光书店出版。这篇著名的《〈鲁迅杂感选集〉序言》就正式问世了。

《序言》指出:鲁迅最根本的精神是“为着将来和大众牺牲的精神”,“鲁迅的思想反映着一般被蹂躏被侮辱被欺骗的人们的彷徨和愤激”。纵然以今天的眼光看来,有一些不准确的地方,但是就当时来说,还是把中华民族对鲁迅的认识推向高峰,是前一时期鲁迅研究成果的精神总结。

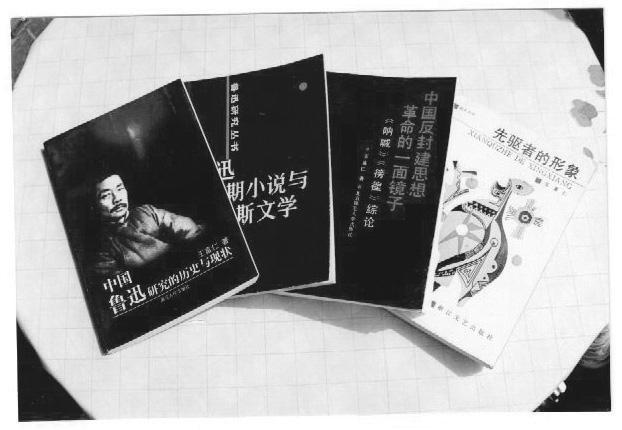

1935年5月29日起,李长之的《鲁迅批判》开始在天津《益世报》“文学副刊”和《国闻周报》上连载,每隔一周左右就有整版大文刊出,其阵势和影响都是空前的。1936年1月,结集成书由北新书局正式出版,中国鲁迅学史上第一部鲁迅研究专著问世了。此后半个多世纪以来,此书遭到贬斥,作者李长之先生也为之遭了一辈子罪。

鲁迅本人其实是希望听到“入木三分”的深刻批评,反对“搔痒不着”的浮浅赞谀的。《鲁迅批判》一书最为可贵之处,正是其科学的批判态度,开辟了鲁迅研究领域的学理化道路,象征着鲁迅研究界学理精神的勃兴,也兆示着20世纪中国精神文化史上科学精神的崛起与挣扎,预示着坚持独立精神的人文知识分子的坎坷命运。

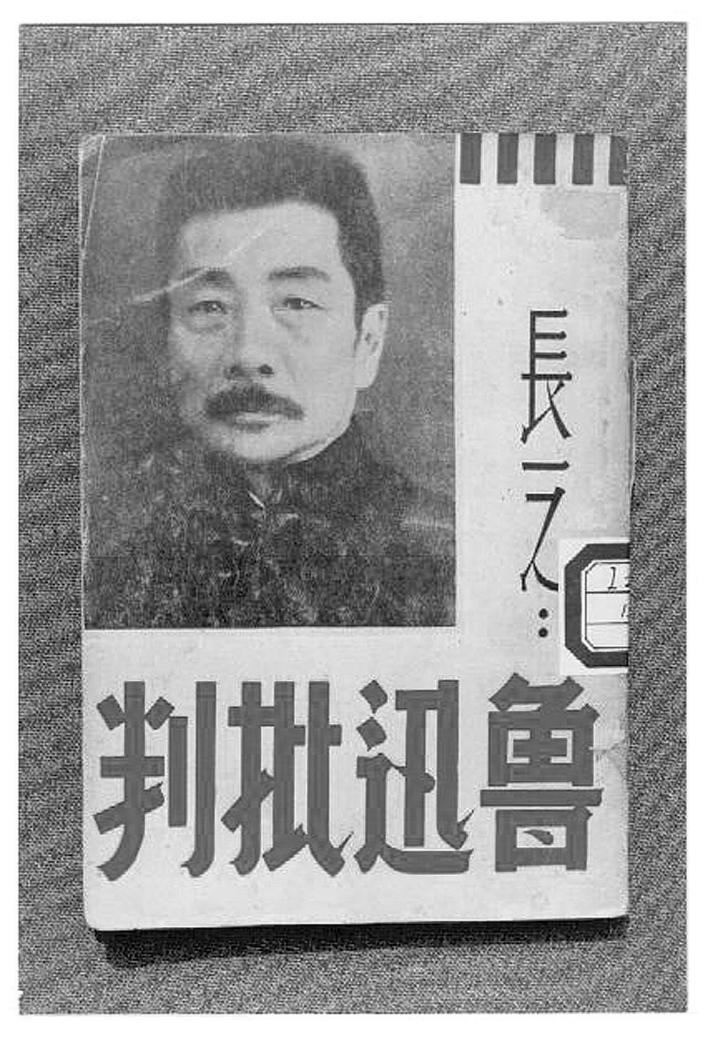

1937年10月19日是鲁迅的周年祭日,毛泽东发表了著名的《鲁迅论》,称赞鲁迅“在艺术上成了一个了不起的作家,在革命队伍中是一个很优秀的很老练的先锋分子”,具有“政治的远见”,这是因为“他用显微镜和望远镜观察社会,所以看得远,看得真”。

1940年1月,毛泽东发表了《新民主主义论》,对鲁迅作出了新的高度的评价:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

毛泽东的鲁迅论,远远超越了中国鲁迅学史上以前的所有鲁迅论,把中华民族对本民族伟人的认识提升到了最高境界,半个多世纪以来已成为中国鲁迅研究的宗旨。

由于人们对毛泽东、瞿秋白的推崇和“两个凡是”的形而上学思维方式的禁锢,许多学者只能仰望着毛泽东、瞿秋白对鲁迅所作的结论兴叹不已,反复诠释“三个‘家’”和从进化论到阶级论的世界观转变问题,不敢逾雷池一步,使得鲁迅研究止步不前,原地踏步,难于有所突破。

新中国成立以后,这种鲁迅研究中的“左”的倾向不断发展,但是鲁迅研究的务实派学者还是作出了许多成绩。其中足以留存在学术史上的是:冯雪峰的《鲁迅创作的特色和他受俄罗斯文学的影响》;陈涌的《论鲁迅小说的现实主义》《为文学艺术的现实主义而斗争的鲁迅》;唐弢的《鲁迅杂文的艺术特征》《论鲁迅的美学思想》;王瑶的《论鲁迅作品与中国古典文学的历史联系》;李长之的《文学史家的鲁迅》;林辰关于《古小说钩沉》的考证与研究;王士菁在1948年出版的第一部《鲁迅传》基础上重写的新本;人民文学出版社出版的10卷本《鲁迅全集》等等。

三、曲折

1966年6月,文化大革命爆发,长达10年的中国历史上的特殊时期开始了。新中国成立17年中就已渐占上风的左倾势头达到了登峰造极的地步,中国文化遭到空前的大浩劫,几乎所有的文化人都被踏倒在地了,惟独鲁迅被推上了“神坛”,成为“文革”倡导者们恣意利用的政治工具。然而另一方面,鲁迅的书也成为中国知识分子借以沿续文化脉络的惟一寄托,鲁迅又一次拯救了中国文化。

在毛泽东对鲁迅之子周海婴来信的批示下达以后,有关方面立即决定鲁迅博物馆自1976年元旦起仍归国务院国家文物管理局领导,并调李何林为馆长兼鲁迅研究室主任,不久即开始了编写《鲁迅年谱》等项工作。

这些高度重视资料工作和作品注释的务实派,所从事的主要是鲁迅研究的基础性工作,在政治夹缝中默默地进行着潜在的努力,因而取得许多带有恒久性的成果:第一、初步奠定了新的注释本《鲁迅全集》的出版基础。第二、进行了鲁迅生平史实研究的史料建设。第三、鲁迅佚文的发现。其中最有价值的是1975年春在中山大学图书馆发现的《庆祝沪宁克复的那一边》。

“文革”中鲁迅研究务实派的最高代表,无疑是李何林先生。他在那样的政治气氛中,刚直不阿,一身正气,始终坚持基础性研究,不写一句空话,给后世留下了坚实的学术成果:《鲁迅的生平及杂文》《〈阿Q正传〉的历史意义和现实意义》《鲁迅〈野草〉注解》等。

四、新生

1976年10月“文革”结束至2000年间的24年中,中国鲁迅学取得了重大的发展。总的趋势是鲁迅走下了神坛,还以文化巨人的本来面貌,中国鲁迅学也逐步走上了科学发展的轨道。

这一时期留在学术史上的成果是:

一、人民文学出版社新版的16卷本《鲁迅全集》,是其中最为突出的成果,集中了全国各地百余位鲁迅研究专家的多年心血,著述部分增至400万字,注释条目达24000条,近240万字,远远超过了1938年版和1958年10卷本,为未来的鲁迅研究奠定了坚实的文献基础。人民文学出版社鲁迅著作编辑室的王仰晨、王永昌、陈早春、李文兵、何启治等同志和老一辈鲁迅学家林辰先生,为16卷本《鲁迅全集》的出版作出了重要贡献,应在中国鲁迅学史上留下他们的名字。

二、中年鲁迅学家群崛起,构成了新时期鲁迅研究的兴旺景观。而真正把鲁迅研究推向新的阶段、开出新生面的,还是上世纪80年代中后期出现的王富仁、钱理群等新人。

王富仁、钱理群为鲁迅研究的视角转移作出了贡献,但却并未对已成定势的思维方式进行扭转。

在这个时刻,汪晖出版了《反抗绝望》,以悖论的思维方式,非常聪明地择取出了“中间物”意识这一概念,以发展的观念理解鲁迅。

三、上世纪50年代成长起来的鲁迅研究学者,为中国鲁迅学奉献出了更为厚实、深刻的力作。其中最具代表性的是林非的《鲁迅和中国文化》,从精神文化视角探索鲁迅与中国文化的关系,既有沉重、厚实的历史积淀,又有锐利、透辟的思想锋芒和老练通达而又充满朝气的逻辑分析与圆熟文体,让人愿意反复细读,反复品味。

这个时期,鲁迅学的各个领域都有了扎实的进展。如朱正、蒋锡金、陈漱渝、李伟江、王锡荣、陈福康等严密、精深的鲁迅史实考证;刘再复对鲁迅美学思想的探讨与对鲁迅研究本身的反思;王得后首先提炼出鲁迅的“立人”思想并对《两地书》进行了首创性的研究;孙玉石、吴小美推出了精深的《野草》研究论著;刘中树、陈鸣树、吴中杰、支克坚、王嘉良、阎庆生、高远东、姜振昌等对鲁迅小说、杂文的论评;张恩和、李允经、马蹄疾关于鲁迅婚姻、爱情的探索;裘士雄对鲁迅笔下绍兴风情的描述;朱寿桐对鲁迅孤绝旗帜的别样解读,朱晓进对鲁迅与上世纪30年代政治文化关系的探究;刘福勤对“鲁迅心史”的开掘;严家炎、杨义等论述了鲁迅小说在中国现代文学史上的地位;姚春树、汪文顶等对鲁迅在中国现代散文、杂文史上地位进行了探讨;乐黛云、张华、李春林等关于鲁迅与外国文学关系的研究;孙郁出版了一系列鲁迅与同时代人关系的研究著作;张福贵对鲁迅文化选择历史价值的辨析;陈方竞对浙东文化是鲁迅为代表的中国现代文学源头的推断;林志浩、彭定安、王晓明、吴俊、林贤治、黄乔生等出版了多种鲁迅传;张永泉、刘玉凯、程致中、黄健、张铁荣、王国绶、张直心等出版的多种鲁迅研究专著;阎愈新、刘增人先后主编的《鲁迅研究年刊》,王世家、周楠本先后主持的《鲁迅研究月刊》,郑心伶主编的《鲁迅世界》,都为鲁迅研究的入史、发展和普及做出了重要贡献;中国社会科学院文学研究所鲁迅研究室编的五卷一分册共计1000万字的《1913至1983鲁迅研究学术论著资料汇编》和薛绥之主编的《鲁迅生平史料汇编》陆续出齐,袁良骏、杜一白、王吉鹏等的鲁迅研究学术史接连出版,戈宝权、张杰、张泉等开拓了鲁迅在域外的研究,标志着这一学科逐步走向史的自觉。

五、新世纪

进入新世纪以来,又涌现出了许多鲁迅学的新成果,仅专著就有数十部。像这样持续近一个世纪仍然强盛不衰的人物研究,除了鲁迅研究之外,恐怕没有第二家了。仅从这一点,就可见鲁迅的伟大,鲁迅学之强盛了。

以现代视野祛魅,还鲁迅的真实原貌,成为新世纪鲁迅学的一大特点。一是更加深化了鲁迅与中国传统文化关系的研究,出现了田刚的《鲁迅与中国士人传统》与廖诗忠的《回归经典——鲁迅与先秦文化的深层关系》。二是以现代哲学的视野重新审视鲁迅,王乾坤的《鲁迅的生命哲学》,进一步扭转以往的习惯性思维定势,使鲁迅学开始从哲学高度走向澄明之境。彭小燕的《存在主义视野下的鲁迅》,从存在主义的视野对鲁迅进行了新的观照。吴康的《书写沉默》,从生存现象学的视域展示了鲁迅生存与其创作的关系。刘青汉的《跨文化鲁迅论略》,从跨文化的全球视野去审视鲁迅和他所处的时代。谭桂林、哈迎飞对鲁迅与佛学的关系进行了深入的研究。刘彦荣从现代心理学的视角相当独特地分析了《野草》的心理过程。叶世祥从叙述形式、时空形式、修辞形式等方面,全方位、多视角地对鲁迅小说的形式意义进行了形而上的研究。符杰祥以鲁迅与五四为线索,探讨中国新文学者的道德理想与命运选择问题。汪卫东论述鲁迅通过中国的“自我”接受西方的“个人”,形成了怎样的思想独创性。何锡章从鲁迅读书治学的文化生涯入手,开辟了鲁迅传记写作与研究的新途径。李怡的《为了现代的人生——鲁迅阅读笔记》,深掘了鲁迅文学的重要基点。陈国恩的论著既有理论深度,又有情感张力,做到了理性与感性的统一,历史评价与审美评价的相互交融。王晓初的《中国现代文学的多重视野》,以自己独到的越文化环境为基点,整合中、日、韩多位鲁迅研究专家的论点,提出是“多元多样多型文化的交流与融合,生成与造就了现代的鲁迅。”郑家建对《故事新编》的研究,也显现出新世纪新人以新的眼光重读鲁迅作品所产生的诗学新境。沈金耀、郝庆军、黄科安对鲁迅杂文和现代随笔的研究,上升到了诗学境界,从而更为真切地把握了鲁迅杂文的诗学特征。郜元宝、张业松对鲁迅作品的重新解读,令人耳目一新。袁盛勇对延安时期“鲁迅传统”的形成,提出了新见。曹僖修、邹贤尧等对鲁迅小说的诗学结构和时空影响做出了独到的研究。李林荣的《经典的祛魅》,进一步还原了真实的鲁迅。葛涛在新世纪以后出版了《鲁迅文化史》等多部鲁迅研究著作。刘春勇的《多疑鲁迅》,从思维方式的角度研究了鲁迅世界中主体生成的困境。甘志钢关于鲁迅日常生活的研究,别开生面地使鲁迅研究更加贴近了生活中的鲁迅。阎晶明则以别致的散文笔法,呈现了鲁迅吸烟等日常生活的画面,在鲁迅研究中匠心独运地画出别一道风景。

对中国鲁迅学史,新世纪的一代学人也有自己的审视。徐妍的《新时期鲁迅形象的重构》,对近30年来鲁迅形象的变化及其原因作了富有逻辑的探讨。王家平的《鲁迅域外百年传播史1909-2008》,系统地展现了鲁迅及其著作在世界上的地位。

《鲁迅全集》经过再次修订,扩大到18卷,比以前更加完善。

总之,新世纪以来,出现的诸多新人新作,令人感到中国鲁迅学的未来前景是广阔的。再过9年,中国鲁迅学就有一百年的历史了,倘若写一部“中国鲁迅学百年史(1919-2019)”,将会在中国思想文化史上形成一道非常吸引眼球、发人深省的景观。

六、国际影响

鲁迅研究不仅在中国成为一门显学,在国际上也产生了深远的影响。

日本已经形成了悠久的鲁迅学史,以上世纪40年代竹内好的《鲁迅》为起点。这是一位思想家的鲁迅论,是日本的思想家与中国的思想家鲁迅在“抗拒为奴”这一点上达到了“深度契合”。以后伊藤虎丸以对“个的自觉”的深刻理解使日本鲁迅学界的鲁迅观达到了很高的境界。北冈正子和丸山昇则是实证学者的代表。木山英雄以诗性哲学家的思辨见长。藤井省三、丸尾常喜、吉田富夫、中井政喜、工藤贵正等则善于寻找研究的切入点。中年研究家李冬木等既有扎实的文献考证基础,又有强劲的理论思维能力,预兆日本鲁迅学将会出现更为广阔的前景。而最值得中国学者学习的地方,是日本学界的调查实证精神。仙台平凡社和东北大学阿部兼也、花登正宏等先生关于鲁迅在仙台的调查记录和《鲁迅医学笔记<脉管学>》的翻刻、解题,就是中国学界做不到的。

韩国的鲁迅研究具有悠久的历史、丰硕的成果和深度。早在1920年,韩国的学者梁白华就把日本中国学家青木正儿的《以胡适为中心打漩的文学革命》翻译成韩文,把鲁迅这个名字和他的作品《狂人日记》介绍到韩国,至今已有85年,已经形成了相当成熟的鲁迅学学科规模。近年出版的朴宰雨主编的《韩国鲁迅研究论文集》就是重要的见证。

与中国早就建立友好关系的前苏联,在上世纪就出现了谢曼诺夫、费德林、罗果夫等鲁迅研究家,有着很长的研究历史和丰硕的成果。欧洲的德国、法国、英国也都有学者很早就研究鲁迅,捷克则拥有著名的鲁迅研究家普实克。美国汉学界也始终把鲁迅及其作品作为重要的研究对象。