深秋读格林,恰逢其时。

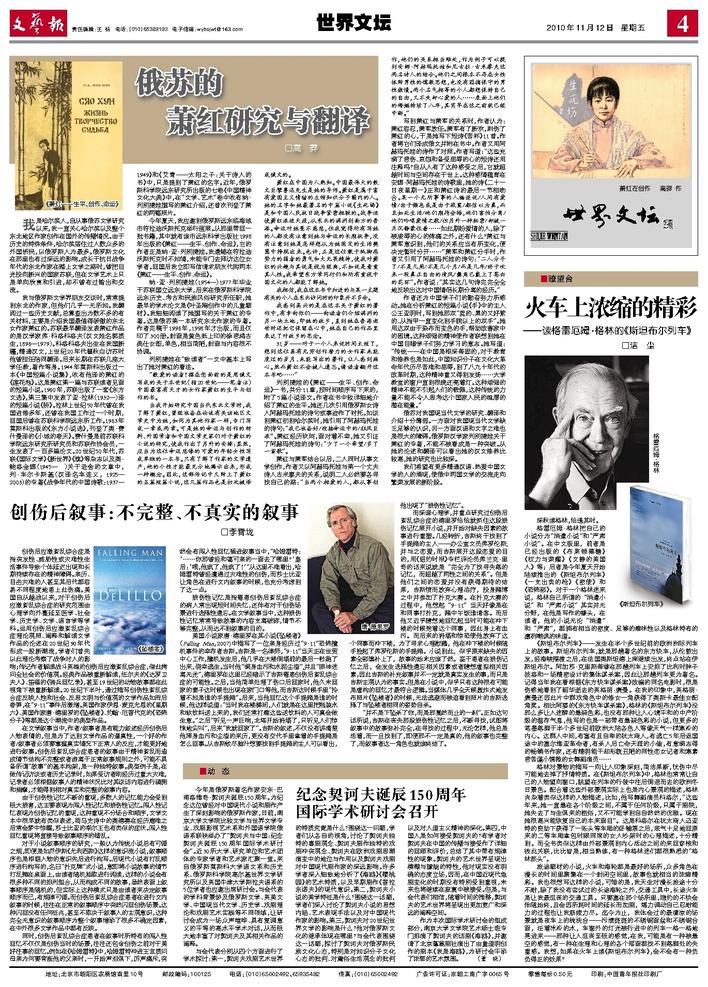

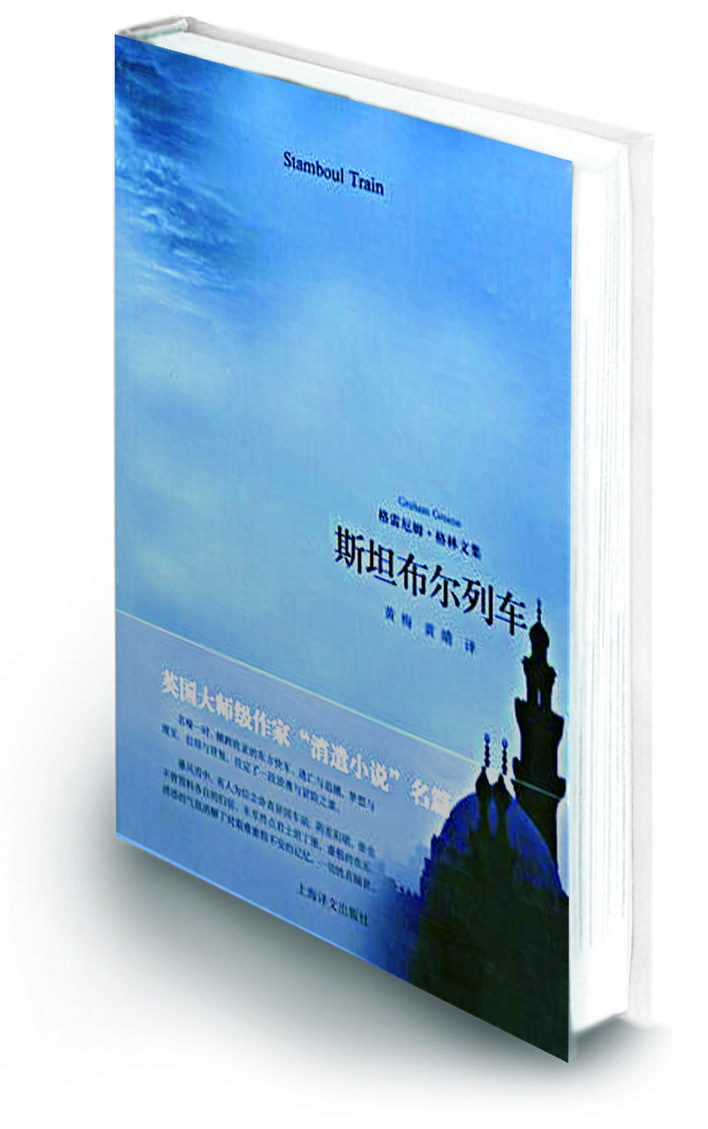

格雷厄姆·格林把自己的小说分为“消遣小说”和“严肃小说”。在中文版里,前者是已经出版的《布莱顿棒糖》《权力与荣耀》《文静的美国人》等;后者是今年夏天开始陆续推出的《斯坦布尔列车》《一支出卖的枪》《密使》和《恐怖部》。对于一个格林迷来说,格林自己所谓的“消遣小说”和“严肃小说”其实并无分野,在他是写作的噱头,在读者,他的小说无论“消遣”和“严肃”,都拥有相当的密度、足够的趣味性以及格林特有的凛冽嘲讽的味道。

《斯坦布尔列车》——发生在半个多世纪前的欧洲洲际列车上的故事。斯坦布尔列车,就是那趟著名的东方快车,从伦敦出发,经海峡摆渡之后,在法国奥斯坦德上岸继续出发,终点站在伊斯坦布尔。阿加莎·克里斯蒂曾在那趟列车上安排了比利时胖子波洛和一场精密设计的集体谋杀案,因此让那趟列车更为著名。记得当年我在看根据《东方快车谋杀案》改编的同名电影时,很是伤感地看到了韶华逝去的英格丽·褒曼。在我的印象中,英格丽·褒曼还因此片中群戏角色中的修女一角获得了奥斯卡最佳女配角奖。相比阿婆的《东方快车谋杀案》,格林的《斯坦布尔列车》没那么多让人迷醉的悬疑色彩,也没有那种让人心境平和的中产阶级的温存气息,他写的也是一部带有悬疑色彩的小说,但更多的笔墨落脚于半个多世纪前欧洲大陆各色人等像天气一样寒冷的内心。这群人中间,有富有且自卑的犹太商人,有逃亡5年后返国途中的塞尔维亚革命者,有杀人后亡命天涯的小偷,有意满志得的畅销书作家,还有精明能干却形貌丑陋的同性恋女记者和寒素悲苦谨小慎微的女舞蹈演员……

格林对景物的描写一向让人印象深刻,简洁果断,忧伤中尽可能地去掉了抒情特质。在《斯坦布尔列车》中,格林也常常让自己的人物望向窗口,眺望在列车的行驶中往后倒退而去的欧洲冬日景色。配合着这些外部景观实际上也是内心景观的描述,格林夹杂着类似这样的人物描述,比如,他写舞蹈演员科洛尔,“这些年来,她一直悬在各个阶级之间,不属于任何阶级,只属于剧院,她失去了与生俱来的粗俗,又不可能学到自自然然的优雅。现在她很高兴能恢复自己的本来面目”。这是科洛尔在犹太商人迈亚特的资助下获得了一张头等车厢的卧铺票之后,底气十足地回原来的二等车厢拿包时跟同席的女人吵架时的心理描述,十分精到。而全书类似这样由外部景观到内心活动之间的来回穿梭和彼此关联,比比皆是,相当熟练,有一种格林迷们都很熟悉的“格林派头”。

旅途题材的小说,火车和海轮都是最好的场所,众多角色在漫长的时间里聚集在一个封闭空间里,故事也就相当的浓缩精彩。我也很想写这样的小说,可惜的是,我天生对漫长旅途十分不耐,除了我没有尝试过的长途海轮之外,交通工具中,长途火车是让我最沮丧的交通工具。只要塞在那个场所里,隐约的不快会伴随始终,且会因所耗时间的延长而加剧,竭力调动自己忍耐能力的过程也让我筋疲力尽。迄今为止,我体会过的最凄凉的场景就是夜车上的梳洗台——污渍斑斑的不锈钢面盆和不锈钢台面,汪着冰冷的水,车窗外的灯光被行进中的列车一格一格地晃进来——那种让人沮丧至极的感觉,在我,可能是有一种被悬空的感觉,有一种在生理和心理的各个层面都找不到落脚处的失重感。我想,如果在火车上读《斯坦布尔列车》,会不会有一种负负得正的效果?