今年4月,青海省文联等单位在京举办了以“新玉树、新家园”为主题的美术、书法、摄影展览。从题目上就可以看出,这个展览是为了纪念玉树大地震一周年而举办的。在展览开幕的那天,记者来到展览举办地军事博物馆,见到了正忙得不亦乐乎的青海省文联党组书记、主席班果。在了解展览情况的同时,记者也从他那里得知了目前青海文联工作及艺术创作的现状。正如班果所言:成立于1955年的青海省文联,可以说是与青海省的发展共同前行。特别是改革开放以来,在中共青海省委的领导和省委宣传部的具体指导下,青海省文联坚持“二为”方向和“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化,以富有创造力的文学艺术实践,在文学、戏剧、音乐、美术、舞蹈、书法、摄影、电影电视、民族民间文艺研究等方面取得了长足进步。其少数民族文艺作品的创作及演出也取得了很大成绩,在反映生活的广度和深度及艺术创新方面都有了显著提高。随后,在北京天桥剧场和国家大剧院举行的纪念玉树地震一周年的系列活动中,记者与班果主席进行了多次交谈,对青海少数民族艺术创作情况做了进一步了解。

记 者:小时候对青海的印象就是很高、很远。一想到青海,就想起那首久唱不衰的《在那遥远的地方》,感觉很浪漫。这支歌有着无法抗拒的艺术感染力,它的旋律已经传遍了全世界。

班 果:是的,这首歌具有西北民歌的魅力,非常经典。它是王洛宾在青海采风的时候,根据哈萨克民歌《洁白的前额》(又名《羊群里躺着想念你的信》)改编的。一经传唱就深受大众喜爱,不仅在中国很有影响,在很多国家都演出过,还被选为巴黎音乐学院的教材。可见音乐是没有国界的。青海产生这样独特的民歌,与它的历史和地域文化密切相关。青海省位于青藏高原上,是西北重要的省份,也是独具特色的高原大陆。因为境内有全国最大的内陆咸水湖青海湖,因而有了省名。包括青海的古称西海、鲜水海、卑禾羌海,以及藏语称谓错温波,蒙古语称谓库库诺尔,其意思均为青色的湖。作为长江、黄河、澜沧江的发源地,“江河源头”的地位也让青海越来越受到人们重视。在青海72.23万平方公里的土地上,生活着汉、藏、回、土、撒拉、蒙古等多个民族,多年的民族交融和共同创造,产生了青海独有的、非常动人的文化。而我们青海省文联作为青海省各文学艺术家协会和省内各州、地、市、县文联及各行业(产业)文联的联合组织,作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,繁荣青海文化是我们义不容辞的责任。

记 者:近年来,随着青海省经济和社会的快速发展,感觉青海的文学艺术事业也迎来了繁荣发展的春天。据我了解,近5年来青海省专业和部分业余作家创作出版了10部长篇小说、两部长篇报告文学和100多部诗歌、散文、文艺评论集。另外值得一提的是,青海创作了6部《格萨尔》史诗研究专著和5部《格萨尔》艺人说唱本。这首传唱千年的史诗,可以说在青海得到了发扬光大。

班 果:青海省是《格萨尔》史诗流传最广、说唱艺人最集中的地方,这里有非常丰厚的原生态的《格萨尔》文化资源,是《格萨尔》史诗主要的发祥地。青海历来重视对这一宝贵文化资源的开掘。早在20世纪50年代,就成立了《格萨尔》普查工作队,当时组织了200多人的普查队伍,足迹踏遍整个藏区,率先对格萨尔史诗进行了大规模的普查工作,搜集到大量的第一手资料,并将绝大部分译成了汉文,为我国《格萨尔》史诗研究工作打下了坚实的基础。在“文革”后的1979年,青海省文联恢复之后,在中央有关部门的大力支持下,我们很快将《格萨尔》史诗的整理和抢救工作列为国家重点科研项目。为适应新形势的需要,我们成立了专门的研究机构——青海省《格萨尔》工作领导小组办公室,这也是青海省《格萨尔》史诗研究所的前身。迄今,已整理出版了三十多部藏文史诗部本和十多部《格萨尔》汉译本。其中,藏文本《霍岭大战》荣获全国少数民族文学一等奖,《霍岭大战》科研版荣获全国少数民族民间文学一等奖和全国第二届民间文学优秀作品奖,汉文本《岭·格萨尔——霍岭战争之部》多次参加国际书展,引起学术界的关注。特别是我们曾成功召开首届《格萨尔》史诗民间艺人演唱会,发现了一大批出类拔萃的格萨尔民间说唱艺人,其中造诣很深的著名艺人才让旺堆,就是目前我国史诗艺坛难得的人才。

记 者:关于《格萨尔》的传承,你们主要有哪些考虑和做法?

班 果:说唱艺人是《格萨尔》史诗最直接的创作者、传播者、继承者、保存者和创新者,是史诗的重要载体。没有这个特殊群体的辛勤耕耘和薪火相传,这部史诗就会淹没在历史的长河中,藏族人民乃至中华民族就会失去一份宝贵的艺术珍品。随着现代科技的发展,人们娱乐形式的增多,《格萨尔》的传唱人愈来愈少,原生态的说唱环境也受到冲击,年轻人的价值取向转变,欣赏和传承古老民族文化的热情减弱,这种情况在藏区也十分普遍。因此,保护和培养《格萨尔》说唱艺人,是我们目前《格萨尔》相关工作中的重中之重。

我们在深入基层的基础上,面向全国,多角度、多手段寻找《格萨尔》说唱艺人。我们多次举办全国性的“《格萨尔》说唱艺人演唱会暨学术研讨会”,组织说唱艺人进行交流。《格萨尔》研究所的工作人员还先后赴西藏、四川、甘肃、云南等地区进行艺人考察,掌握了《格萨尔》说唱艺人的数量和基本情况,并建立了青海省《格萨尔》说唱艺人档案,录入资料库。我们挖掘和培养的著名艺人有80多位,其中既有老艺人才让旺堆,也有中年艺人格日尖参,还有达娃扎巴等年轻艺人,我们要尽一切努力,把这部伟大的藏族史诗永远传承下去。

记 者:刚才说到民歌,青海是一个多民族地区,丰富的民族民间音乐是青海文化的宝藏。可否谈谈你们在研究和推广青海民族音乐文化方面的主要工作?

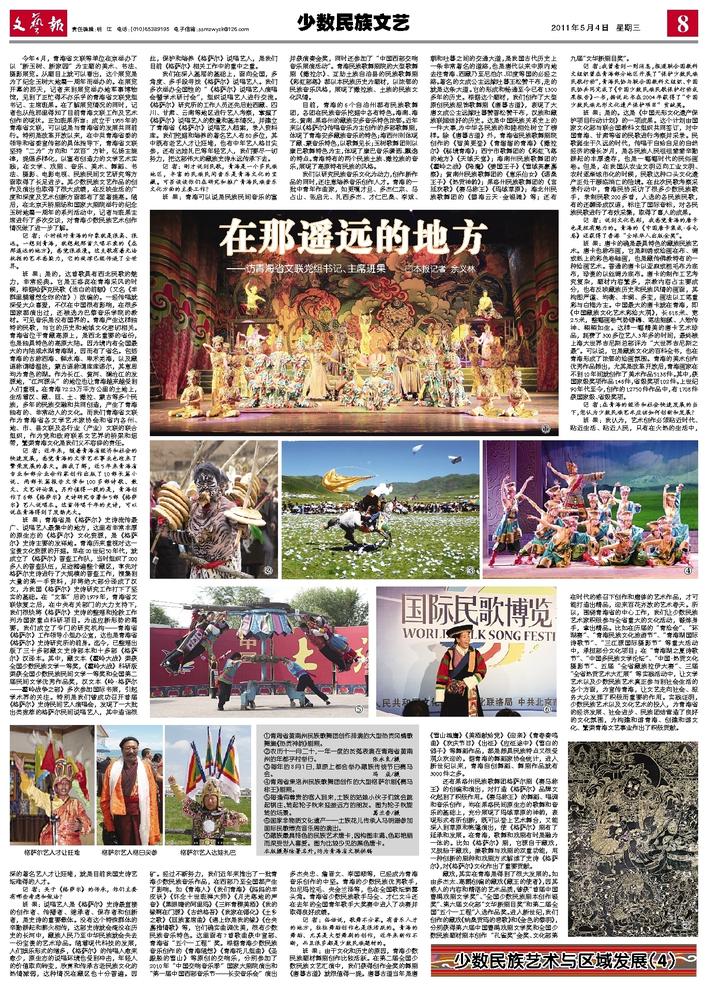

班 果:青海可以说是民族民间音乐的富矿。经过不断努力,我们近年来推出了一批青海少数民族音乐作品,在西部乃至全国都产生了影响。如《青海人》《我们青海》《妈妈的羊皮袄》《怀念十世班禅大师》《月光落地的声音》《黑眼睛的阿里玛》《三杯青稞美酒》《我的缘啊在门源》《古然格吾》《我家在循化》《土乡之歌》《回族宴席曲》《遇上你是我的缘》《仓央嘉措情歌》等,它们确实曲调优美,很有少数民族音乐特色。这里面有7首歌曲获中宣部、青海省“五个一工程”奖。根据青海少数民族音乐创作的《青海随想》《青海花儿组曲》《圣殿般的雪山》等原创的交响乐,分别参加了2010年“中国交响音乐季”国家大剧院演出和“第一届中国西部音乐节——长安音乐会”演出并获演奏金奖,同时还参加了“中国西部交响音乐展演活动”。青海民族歌舞剧院的大型歌舞剧《撒拉尔》、互助土族自治县的民族歌舞剧《彩虹部落》都以本民族历史为题材,以浓郁的民族音乐风格,展现了撒拉族、土族的民族文化风情。

目前,青海的6个自治州都有民族歌舞团,各团在民族音乐挖掘中各有特色。海南、海北、黄南、果洛州的藏族安多音乐特色浓郁。近年来以《格萨尔》传唱音乐为主创作的多部歌舞剧,体现了青海安多藏族音乐的特色;海西州则体现了藏、蒙音乐特色,以歌舞见长;玉树歌舞团则以康巴歌舞特色为主,体现了康巴音乐潇洒、飘逸的特点。青海特有的两个民族土族、撒拉族的音乐,展现了高原特有民族的风格。

我们以研究民族音乐文化为动力,创作新作品的同时,还注意培养音乐创作人才。青海的一批中青年作曲家,如更嘎才旦、多杰仁宗、马占山、张启元、扎西多杰、才仁巴桑、李斌、多杰央忠、詹晋文、李国顺等,已经成为青海音乐创作的中坚。青海的少数民族优秀歌手,如尼玛拉毛、央金兰泽等,也在全国歌坛崭露头角。青海省少数民族歌手马全、才仁文斗还在去年的全国青年歌手大奖赛中进入了决赛并取得良好成绩。

记 者:俗话说,歌舞不分家。有音乐人才的地方,往往舞蹈创作也是很活跃的。青海的舞蹈、尤其是大型舞剧的创作,近年来新作不断,而且很多都是少数民族题材的。

班 果:由于文化和历史的原因,青海少数民族题材舞剧创作比较活跃。在第二届全国少数民族文艺汇演中,我们获得创作金奖的舞剧《唐蕃古道》就很值得一提。唐蕃古道当年是唐朝和吐蕃之间的交通大道,是我国古代历史上一条非常著名的道路,也是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等国的必经之路。著名的文成公主远嫁吐蕃王松赞干布,走的就是这条大道。它的形成和畅通至今已有1300多年的历史。根据这个题材,我们创作了大型原创民族服饰歌舞剧《唐蕃古道》,表现了大唐文成公主远嫁吐蕃赞普松赞干布,汉族和藏族联姻结好的历史。这是中国民族关系史上的一件大事,为中华各民族的和睦相处树立了榜样。除《唐蕃古道》外,青海省民族歌舞剧院创作的《智美更登》《青溜溜的青海》《撒拉尔》《秘境青海》;西宁市歌舞团的《彩虹飞落的地方》《天域天堂》;海南州民族歌舞团的《霍岭之战》《降魔》《姜国王子》《雪域英豪嘉察》;黄南州民族歌舞团的《意乐仙女》《诺桑王子》《热贡神韵》;果洛州民族歌舞团的《宫廷欢歌》《赛马称王》《玛域草原》;海北州民族歌舞团的《碧海云天·金银滩》等;还有《雪山雄鹰》《美酒献给党》《迎亲》《青春奏鸣曲》《欢庆节日》《出征》《应征途中》《雪白的鸽子》等舞蹈作品,都是颇具民族特点又很受观众欢迎的。据青海的舞蹈家协会统计,进入新世纪以来,青海自创舞蹈、舞剧作品就有3000件之多。

还有果洛州民族歌舞团格萨尔剧《赛马称王》的创编和演出,对打造《格萨尔》品牌文化起到了积极作用。《赛马称王》的舞蹈、唱调和音乐创作,均在果洛民间原生态的歌舞和音乐的基础上,充分展现了玛域草原的神韵,表现形式有所创新,既可以登上艺术舞台,又能深入到草原和帐篷演出,使《格萨尔》剧有了延承和发展。在青海,歌舞和戏剧有时是融为一体的。比如《格萨尔》剧,它源自于藏戏,又脱胎于藏戏,兼歌舞与戏剧的双重功能,用一种创新的剧种和戏剧方式解读了史诗《格萨尔》,对《格萨尔》文化作出了重要贡献。

藏戏,其实在青海是得到了很大发展的。如由多杰太、高鹏创编的藏戏《藏王的使者》,因其感人的内容和精湛的艺术品质,曾获“首届中国曹禺戏剧文学奖”、“全国少数民族剧本创作银奖”、第六届文化部“文华新剧目奖”和第二届全国“五个一工程”入选作品奖。进入新世纪,我们创作的藏戏《纳桑贡玛的悲歌》和《金色的黎明》,分别获得第六届中国曹禺戏剧文学奖和全国少数民族题材剧本创作“孔雀奖”金奖、文化部第九届“文华新剧目奖”。

记 者:我曾看到一则消息,报道联合国教科文组织曾在青海部分地区开展了“保护少数民族民歌行动”,青海民协与联合国教科文组织、中国民协共同完成了《中国少数民族民歌保护行动成果报告》一书,据说此书在2004年获得了“中国少数民族无形文化遗产保护项目”贡献奖。

班 果:是的。这是《中国无形文化遗产保护项目行动计划》的一项成果。这个计划由国家文化部与联合国教科文组织共同签订,对中国青海、甘肃等省的民歌进行考察并采录。民歌诞生于久远的时代,传唱于自给自足的自然经济的漫长岁月,是各民族人民祖祖辈辈辛勤耕耘的丰厚遗存,也是一幅幅时代的民俗画卷。但是,在我国从农业文明迈向工业文明、农村逐渐城市化的时候,民歌这种口头文化遗产正处于濒临消亡的险境。在此次民歌考察采录行动中,青海民协采访了很多少数民族歌手,录制民歌200多首,入选的各民族民歌,有的还翻译成汉语,标注了国际音标,对各民族民歌进行了有效采集,取得了喜人的成果。

记 者:说到文化色彩,我感觉青海的唐卡也是极有魅力的。青海的《中国唐卡集成·吾屯卷》还获得了香港“全球华人出版金奖”。

班 果:唐卡的确是最具特色的藏族民族艺术。唐卡也称布画,它是刺绣或绘画在布、绸或纸上的彩色卷轴画,也是藏传佛教特有的一种绘画艺术。普通的唐卡以亚麻或粗毛布为底布,珍贵的以丝绸为底布。唐卡的制作工艺考究复杂,题材内容繁多,宗教内容占主要成分,也有反映藏族历史和民族风情的画面,其构图严谨、均衡、丰满、多变,画法以工笔重彩与白描为主。中国最大的唐卡就在青海,即《中国藏族文化艺术彩绘大观》,长618米、宽2.5米,整幅画卷气势磅礴、笔法细腻、人物传神、栩栩如生。这样一幅精美的唐卡艺术珍品,耗费了300多位艺人3年多的时间,最终被上海大世界吉尼斯总部评为“大世界吉尼斯之最”。可以说,它是藏族文化的百科全书,也在青海形成了浓郁的绘画氛围。青海的美术创作优秀作品频出,尤其是改革开放后,青海画家在不到10年间就创作了美术作品5138件。其中,获国家级奖项作品146件,省级奖项102件。上世纪90年代至今,创作的12750件作品中,有1708件获国家级、省级奖项。

记 者:在青海的经济和社会快速发展的当下,您认为少数民族艺术应该如何创新和发展?

班 果:我认为,艺术创作必须贴近时代、贴近生活、贴近人民,只有在火热的生活中,在时代的感召下创作和磨练的艺术作品,才可能打造出精品,迎来百花齐放的艺术春天。所以,围绕青海省的中心工作,我们让少数民族艺术家积极参与全省重大的文化活动,锻炼身手,拿出精品。比如在历届的“青洽会”、“环湖赛”、“青海民族文化旅游节”、“青海湖国际诗歌节”、“三江源国际摄影节”等重大活动中,承担部分文化项目;在“青海湖之夏诗歌节”、“中国多民族文学论坛”、“中国·热贡文化摄影节”、五届“全省藏族拉伊大赛”、三届“全省热贡艺术大汇展”等实践活动中,让文学艺术以及少数民族艺术真正参与到社会生活的各个方面,为宣传青海,让文艺走向社会、服务大众发挥了积极而重要的作用。实践证明,少数民族艺术以及文化艺术的投入,为青海省的经济发展、社会进步、民族团结营造了良好的文化氛围,为构建和谐青海、创建和谐文化、繁荣青海文艺事业作出了积极贡献。