我与廖琪有缘:同在一栋楼办公,同在一个饭堂吃饭,同在省政协一个文艺组别。有了这些关系,我们见面的机会很多,经常在一起品茗论道,对他的文艺观点、书法渊源、待人接物以至生命历程,都有些许的了解。

廖琪出身贫寒,并没有什么文化背景:父亲只读过3年私塾,母亲6岁就来家里当童养媳。好在他父亲12岁就去当茶庄的伙计,东家是个很有眼光的文化人,儿孙成群,都培养成大学生并散布在全国各地。他父亲从东家那里依样画葫芦,从廖琪5岁开始就用独特的方式培养他的书法爱好:把乡下用来防潮防湿的红砖用砂纸磨平,用笔蘸着清水在砖上涂鸦。父亲规定:一个星期必须用完一碗清水。虽说是稚童的涂鸦,但对于笔性的掌握和运用十分有效,也十分适合稚童的脾性。书法入门成了一种随性的游戏。上了小学之后,当然便有了临帖、描红、米字格的训练。时至今日,他的百宝箱里还珍藏着他小学五年级时参加汕头地区小学书法比赛获得第三名的奖品——硬纸皮笔记本。文化大革命期间,他虽因父亲的“莫须有”问题而无法参加红卫兵,却因祸得福,常常被指派去抄写大字报。大字报的语言虽然刻薄而又狠毒,但他每一次都当做难得的锻炼,抄写得工工整整、干干净净。只是,多舛的命运无法使他安心于小书斋里的描绘,豪放的他从文学创作的呐喊中,找到了他生命的更为精彩的乐章,从此一发不可收拾。直至上个世纪90年代中期他回家乡挂职体验生活,使他又寻回了最能抚慰心灵的书法创作,以缓解身处权力中心所遭遇的紧张和压抑。如今,“每天不在书房里写上两三个钟头,就有魂不守舍般的失落”,他对我这样说。

就传统的文化范畴来说,书法艺术和文学艺术是不能分开的。在电脑没有问世的时代,书法是文化人的必修课,如鲁迅、郭沫若、茅盾等大文豪,尽管他们无意做书家,但都是书法造诣极深的当代大家。古代传世的书法经典,也都是不朽的文学名篇,如《兰亭序》等。老实说,现代的一些书法家在展览作品中还时常出现一些错别字,或文不对题的作品,还真是需要补上文学这一课。廖琪首先是一位作家,他丰厚的文学底蕴,为他的书法奠定了坚实的基础。只是他热爱文学创作,重心转到文学了。今天,人们大多了解的只是他的文学作品,他的书法就被文学的盛誉盖过了。

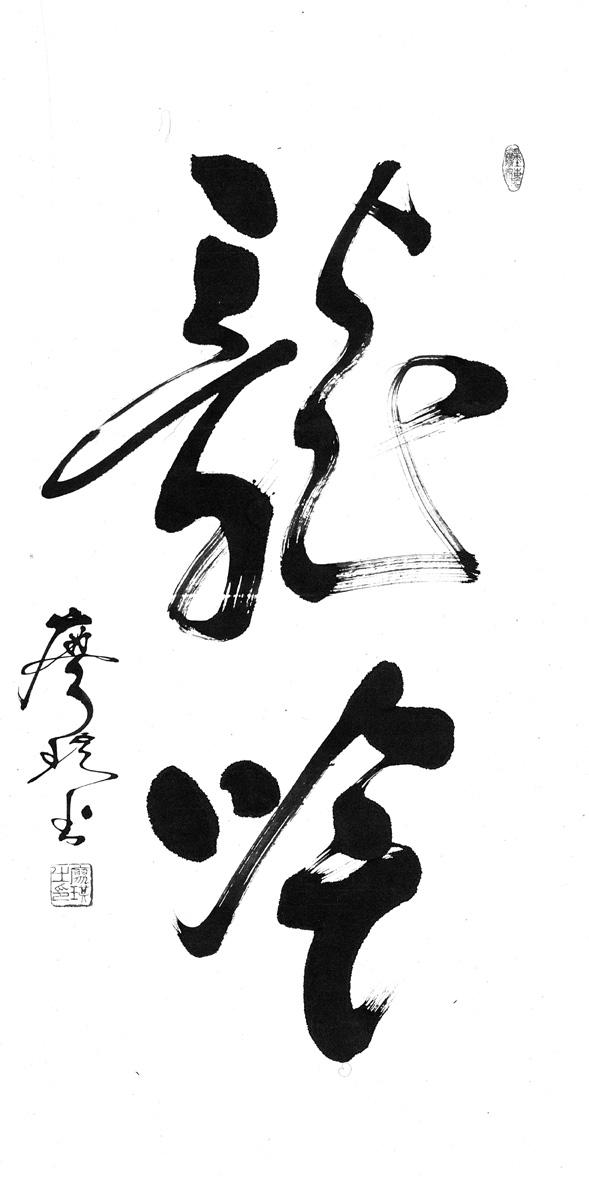

廖琪的书法初学唐楷,上到魏晋,历代书法经典均有涉猎。本次展出的作品以行草为主,大多为近年来创作的作品。

纵观廖琪的书法,首先感到的是气势逼人,具有时代精神和强烈的冲击力。从书法的审美趣向而言,行草书大体有两大类,一类是崇帖的,如二王书风以优雅、清丽为主,似江南山水那样优美;一类是厚重、豪放古朴为主,取法于汉碑笔意。廖琪行草书大致属于后者,其用笔流畅且不乏厚重、豪放、线条力透纸背,结体草法规范、缠绕有度、收放自如,有很强的个性和感染力。每一件作品都有自己的想法和构思,书到尽情处,一泻千里,自然奔放,血性浓烈,气度不凡。一件好的行草作品不论是大幅还是小幅,都要讲究气度,要能表达自己的思想感情,应该是自己真实情感的自然流露,即所谓“书为心画”,廖琪的书法作品就是自己真实情感的自然流露。

廖琪是一个典型的文化人,性情耿直豪爽,说话直出胸臆,时常语出惊人。办事雷厉风行,言必信,行必果,不愿意圆滑事故。他的书法作品风格亦是大开大合,不拘泥于小节而保持自己的大气象,保持自己的真情实感,这是十分难能可贵的。

其次,廖琪书法刚柔并济,表达了雅正清刚的书法本源。从廖琪书法的线条看,有清刚和浑厚两类的交织。在行草书中,较好运用细线的清刚和厚线的凝重,从而形成一个统一的整体,烘托出黑白对比的艺术效果,是行草书法创作的基本要素。细线最忌油滑而无力,厚线最忌臃肿而无神,这也是衡量一位书法家对书法理解的高下所在。廖琪书法中不时出现厚重的块面,又不时出现清刚的细线条,而大多的细线能保持较好的质感,厚实的笔画也能做到神采飞扬,加上结体平正不乏意趣,心手双畅,自然挥洒,使作品有很强的观赏性。清刚是随性的放纵,是浑厚的血性的凝结,随性和血性铸就了廖琪书法艺术的显著特征。

我们可以想象,廖琪在写字的时候,一定是在充分享受书法创作的过程,在不经意中自然挥洒。

第三,廖琪的书法作品能做到书以载道,表情达意。廖琪的书法作品许多均为自己撰写的诗词联句,这是现代书法展览中难得一见的景象。中国书法和诗词是一对天然的孪生兄弟,相互依存,相得益彰。廖琪许多作品或是自己送给朋友的一些诗句,或是自己有感而发的诗词作品,这完全契合了中国文化的精神和特质,我认为这是一个作家对中国文化传承的责任,同时也是每一位书法家应该追求的目标。

廖琪在书法道路上的探索、追求,假以时日,一定会像他的文学作品一样取得不俗的成就。