提起徐刚,我会想到《南史》里一个小故事。讲南朝时有个少年叫纪少瑜,自幼苦读,神明感其志节高远,一日夜里,竟派了大文人陆倕进了他的梦中,送了他一支青镂管笔。在中国文化里确有文人间梦笔相授的传统,一支毛笔来来去去,有如衣钵相托,文脉相传。我常猜度,徐刚年少的梦里也该被赠过这样一支笔吧?又或者,他心里一直有一个千古文人笔墨相授的梦吧?

徐刚是与笔打交道的人。年少以诗成名,后又从事自然文学、人物传记的写作。 徐刚学习书画的心结,缘于少小家贫,上毛笔课时只能写铅笔字;做编辑时,见老编辑用毛笔批改稿件,笔墨游走,心羡不已,而自己只能用硬笔应付;因缘际会,日后他结识了不少名满天下的书画家,他也每每为这些师友笔下气象万千的造境心折。对徐刚这样一个恋着自然的人来说,那真是致命的诱惑,那是有别于文学的另一种形式的表述。若干年后,徐刚也终于拿起了毛笔。书画同源,一并操练,十几年间从未间断,直到如今。

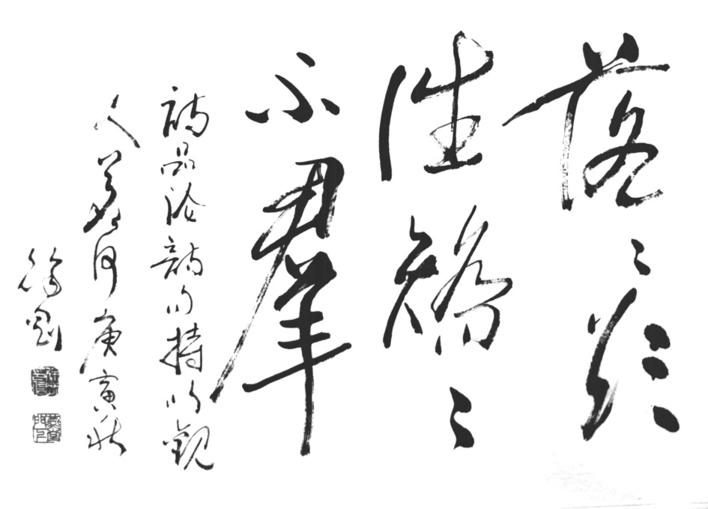

徐刚自谦,始终说自己是“业余书画爱好者”。依我看,正是这“业余”两字,道尽闲情,才真正点中了文人书画的精魄。孔子讲“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,我们的文化传统里,书画从来不是所谓正业核心,所以它了去执著,不轻不重,悠游自在。《说文》解“余,饶也”,丰饶饱足后才有文质彬彬。而“绘事于素”,也只有在深邃广博的精神根基上,才会有气质上乘的艺术发生。有境界,有文心,才有书画,这是文人书画的逻辑,也是徐刚做书画的逻辑。众所周知,北宋以降,中国书画大体可分两宗,一宗讲求精密严谨,传习摹写,比如皇家院画;一宗不求形似、逸笔草草,比如文人画。前者生于庙堂,后者散于江湖。徐刚本就是文人,诗文意气加诸天性野逸,自然就走了文人书画的路子。书法中有画之意趣,画中有书法之笔墨,不苛求技巧,讲求养胸中天地神人四方之气,诉诸笔端,得意而忘形,成其本然。

徐刚学书,路数有别于常人,跳过楷书行书,直接以《散氏盘》入手,一写三五年,写石鼓文、经文又是三五年。而后临孙过庭《书谱》《千字文》等竟不下百余遍,终成一家之风格。徐刚笔下,碑气重,神完气足。行草线条遒劲,笔势跌宕欲飞,好似能挣脱了一切的自由。如大风过竹林,一面风声雷动,一面端然有格。动与静的张力间,出大气魄,大格局。他师法自然,特别是对水的感悟,深深浸入他的美学追求。正如评论家尹汉胤的观察:“徐刚的书法,见人见性,其行书,万壑流泉,若水行迹……近年来放浪江河,写下《江河八卷》,水行大地,得道天然。对水的感悟,蕴藉笔墨,自然超迈一格。”

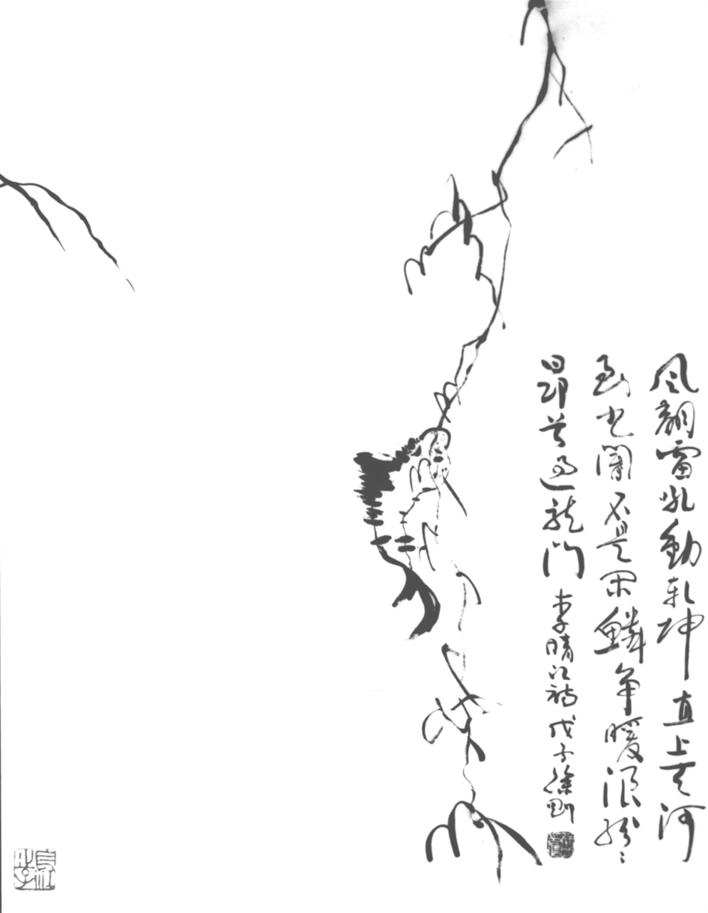

徐刚作画,常仿古人笔意,善作小品。画面清幽玄远,雅趣中有野逸,静气中透着灵动。徐渭的藤条、八大的花鸟、李方膺的梅花都是他极爱摹写的对象。其画清净疏朗,笔简神传,“奇不伤正,怪不伤雅”。只用水墨,不做其他设色。在他看来,黑白乃生命之原色,此二色近乎道,万物神采早已含在这两色之间。徐刚画里,有一般作品里难得见到的禅意,简约、单纯、沉静,它呈现着去除了一切妄念的澄明之境,仿佛大孤独者内心之图景。

作为中国自然文学的开荒者,他曾遍踏荒野,遍访林泉,胸中有丘壑万千。他忘不了秋林里枯涩的寒枝,月光下飞鸟惊动的树影,时光的水面上游鱼与晚钟,荒漠里沙丘起伏的弧线……大自然变化出千万种的面相,在他心里纷纷化成了点、线、面。有此三者,万物得以再生。

他把自然的秘密全藏在了块面之上、点画之间。他不是以西方照相写实式的眼睛去和外在世界遭遇,而是用中国的方式,望向一己之心灵,再把心里那个恬静如沐天恩的境界向我们打开。从形象世界的渡口,徐刚引着我们悠游迂回地进入中华文化的内核。他要带我们看人,看天地万物背后、水墨点线背后站着的那些人,看是什么支撑着那些人、支撑着那个水墨世界?是中国人曾拥有过的文明。这文明有着一整套相互谐调的生活方式、礼仪规制、文化理想与美学认同,它孕育了我们所有的祖先、所有的历史。它是毛笔的文明、水墨的文明,也是失落已久的文明。我们甚至无需再去谈论徐刚的书画与其文学成就相比孰高孰低,也许我们最该看到的,是他在恢复中国人人文知觉这个向度上的努力,它在作品之外,表达的是一位艺术家严肃的生命美学。

行文至此,想起徐刚新作《先知有悲怆——追记康有为》中,曾引用大儒辜鸿铭的一段话,也许可以看做是他假人之口道白了自己:中国人的精神,“是富于想象力的理性”,“能使我们洞悉物象内在生命的安详恬静”。“中国人的毛笔,或许可以被视为中国人的精神的象征。用毛笔书写绘画非常困难,好像也不容易精确。但一旦掌握了它,就能作出美妙优雅的书画来,而用西方坚硬的钢笔,是无法获得这种效果的……”

一百年前的辜鸿铭曾说,中国人过着一种有别于西方的心灵的生活。而今安在哉?我们的祖先,早已把这文明的血脉暗暗封藏在了一支毛笔里。然后,就像开头所写,把这支笔交给她的孩子。因为他们相信,这支毛笔,会陪伴那些眷恋古籍经典的孩子、或者那些孤傲的心灵,永远流浪在这片安稳的大地上。这故国千古笔墨梦,是徐刚的梦想,也是我们的梦想。