“夜间我曾看到一艘大船在近旁驶过,血红色的帆满满鼓起,看来仿佛是一个身穿宽大猩红色长袍的神秘巨人。难道这就是那漂泊的荷兰人?”1833年,大诗人海涅不无戏谑地写下这则幽灵船的小故事时,也许想不到有位年轻的作曲家10年后会将其写成一部简单又复杂、直白又深刻、发出时代强音的歌剧,更想不到180年后的3D技术几乎能将暴风雨中的怒海活生生地搬上舞台。

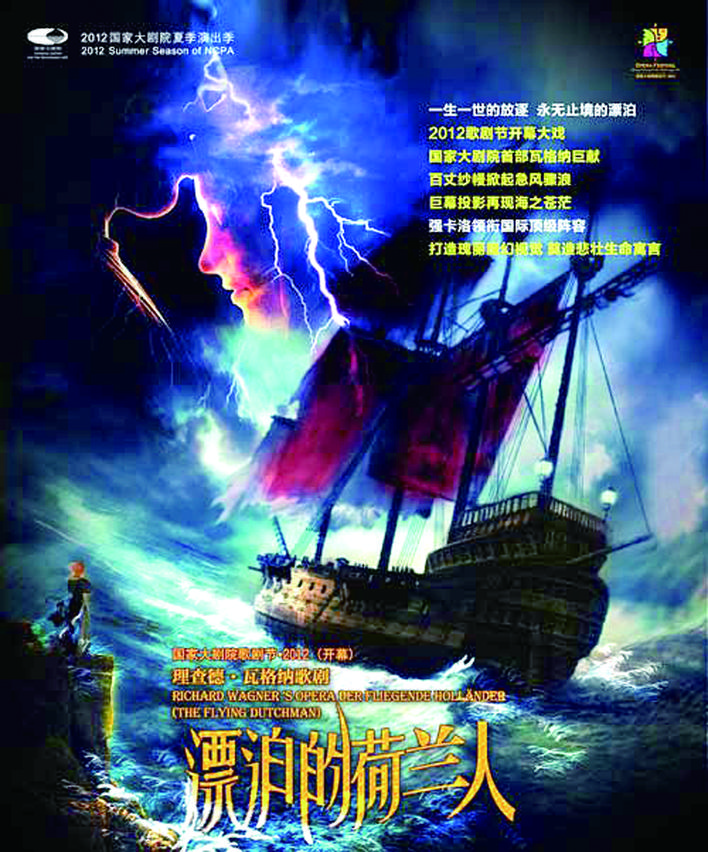

4月8日,国家大剧院版的瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》结束了首轮演出。怎样评价有如好莱坞大片似的视觉冲击和结尾疑似大团圆的改动,是这几天人们谈论最多的两个话题。

从海涅到瓦格纳

“漂泊的荷兰人”在西方文化中有固定的指涉,那是一艘受到诅咒的幽灵船,无法靠岸还乡,在海上漂泊了不可计数的岁月,困于不死之身的船长和船员们想试图托人向大陆上早已入土的亲朋捎信。这最初是大航海时代滋养出的民间传说。柯勒律治的名诗《老舟子吟》(1797年)依稀能看到这个传说的影子。

也正是在那个世纪之交,这个在航海人当中口耳相传的传说愈来愈多地被用为故事蓝本,在不同的叙事者笔下渐渐丰满。海涅的故事是一出戏中戏,“我”作为观众在阿姆斯特丹见证了舞台上荷兰人与未婚妻珊塔的悲欢离合。1826年,英国剧作家爱德华·菲茨堡曾推出三幕情节剧《漂泊的荷兰人》,有人推测海涅可能看过伦敦的演出再将其推衍发挥。现在看来,海涅应该是提出荷兰人拯救问题的第一人,他的版本中第一次出现荷兰人每7年可以上岸一次寻找一位忠贞的妻子以求破除诅咒的情节。

1837年,瓦格纳在俄国城市里加的一个歌剧院任乐队指挥期间就接触过海涅的这一文本。他在自传中写道:“这个题材吸引着我,并且不可磨灭地印在我心上;但我还没有获得一股力量,使它在我的头脑中再现出来。”几年后,他携妻子一同乘船赴法的经历成为他创作的契机。那是一次为期数周的危险航行,“其间有三次我们被风暴带到了死亡的边缘”。当他们在风雨的胁迫下驶入一个荷兰的港口时,水手们抛锚、收帆时高唱的号子在层层岩石峭壁间荡起了回声,让他找到了歌剧《漂泊的荷兰人》最初的调子。

海涅和瓦格纳的两个文本在故事上重合度很高,甚至一些小细节也留有遗迹:荷兰人用钻石施以小惠打动老船长带他上岸回家;老船长的女儿珊塔在见到荷兰人前就凝视一幅他的画像而生出同情与向往之心;尽管歌剧中加入了珊塔本来的恋人艾瑞克一角,让荷兰人误会珊塔与艾瑞克有情而决意离开,但荷兰人最终放弃珊塔的念头仍是海涅最初的设想:“为了不连累她同遭毁灭”。

然而,海涅的幽灵船是“在近旁驶过”,正如他的叙事人“我”作为一位观众,向读者强调了从头到尾只是一场戏,如此营造出一种类似布莱希特追求的间离效果,让故事从可怖与悲怆滑向了暧昧的讽刺。而在瓦格纳的舞台上,这“血红色的帆”先是浮现在远处,旋即“急速地向挪威船后的岸边靠去;随着一声巨响,船锚被抛入海底”,观众再也当不了旁观者,一股原始的力量直指人心。

坐在歌剧院里看3D巨幕大片

看国家大剧院版《漂泊的荷兰人》,有人说是在歌剧院看海,有人说是在海上看歌剧,我看不如说是在歌剧院里看3D巨幕大片。的确,这个舞台上最令人叹为观止的存在是舞美。

第一幕前,在管弦乐团演奏序曲的十几分钟里,一席遮蔽舞台的天蓝色绸幕一直在轻轻飘动,仿佛是微风中的海天一色。绸幕升起后,舞台左方呈现出一艘在海中颠簸的渔船和若干船员。渔船是实景,而将其裹挟的天际流云、疾风骤雨与惊涛骇浪几可乱真,观众好像是在看一部3D巨幕电影。这种全方位的背景效果,是舞台后区、两侧和上方的12台投影机投放的3D视频素材接驳而成的,来自意大利的导演强卡洛·德·莫纳科说,希望观众有“海风扑面的感觉”。

第一幕最引人称道的一处设计,是鬼船“由幻入真”的亮相。值夜的挪威舵手睡去后,3D技术打造的幻景中,“漂泊的荷兰人”从远方向观众径直驶来,渐渐显出庞大的身形,而晦暗的风雨中大海突然被完全抛入黑暗,很快舞台又有了光,一艘长13.6米、宽近9米的实体大船已经在剧烈的摇晃中径直驶向观众。

被魔鬼诅咒的荷兰人高高地站在船头,以一曲咏叹调唱出他永恒漂泊的苦楚和愤恨,他呼唤死神和末日审判,“宇宙啊,请停止你的运行”,“永恒的毁灭啊,接纳我吧”。这时,鬼船在剧场里顶天立地,有如泰坦临世,几乎有一种要向前刺穿画框的错觉,与凌空拍打的巨浪一起衬托出荷兰人暴风雨一般的内心世界。

这一幕过满的构图与第二幕恰成对比,老船长的家中内景被微波荡漾的大海环抱,在一同纺织的女伴离开后,屋内除了洒入阳光的白窗,再无其他物件,在珊塔与荷兰人心意相通定下婚约后,屋顶和有窗的墙面不见了,观众看到的是他们置身于海上的一块平台上,这里不再是现实中老船长的家,而是两个相爱之人共同找到的心灵归宿。

第三幕结局的设计引发了不小的争议。珊塔虽然上了船,船身大为倾斜,似有沉没之势,但谢幕时船还在台上,两位演员留在船头鞠躬致意,这船到底是沉了还是没沉?据媒体对主创团队的采访,无疑是以沉船作结。不过大概船身完全陷入地平线以下存在技术难度,他们用四块升降机将船头升起,试图用视觉错觉告诉观众这是船沉入了海底。不过理解的人似乎并不多。

落入尘世的救赎

在瓦格纳的歌剧原作中,珊塔对业已启航离去的荷兰人唱到:“赞美吧,赞美拯救你的天使和她的誓约”,“看吧,我忠实于你,至死不渝!”随即纵身跃入大海;同一瞬间荷兰人的海船沉没,迅速地化为幻影——从远处水中升起荷兰人和珊塔相互拥抱的清晰形象。

而国家大剧院节目单上的分幕剧情介绍的也是珊塔跳海、荷兰人沉船,这不禁让人在第三幕的幕布一拉开,就在布景中寻找她纵身一跃的预设地点,在发现并没有找到合适的地方后,怀着满腹狐疑看下去,最终在她登船与荷兰人相聚后恍然了。

在传说中,荷兰人曾在魔鬼面前起誓,任凭风暴咆哮,也要绕过好望角,即使他会在海上航行到世界末日。于是,撒旦便如他所愿。失去敬畏之心,是人类的原罪,更强大、求知欲更强的男性罪孽尤其深重,启蒙时代以降,告别蒙昧的现代人更要时刻拷问自己是不是已经在僭越的路上走了太远。在《漂泊的荷兰人》中,这样的罪,只有通过女性最大的牺牲才能救赎。

同样的主题,与稍早的《浮士德》暗暗相合,在这部诗剧的结尾,因浮士德而死的格蕾琴感叹:“他已挣脱旧日躯壳在尘世的各种桎梏”,“请允许我将他指点,新的白昼还使他目眩”。荣光圣母应允她说:“来吧,请升到更高领域来!他会追随你,如果他感觉你的存在。”

珊塔与荷兰人相拥从水中升起的形象被改成了站立船头,与瓦格纳歌剧的原版划开了一道跨不过去的界限。在国家大剧院的版本中,珊塔在现实世界完成了对荷兰人的救赎,而瓦格纳和海涅都从根本上否定了现世救赎的可能性。“永恒的女性,引我们飞升!”这终极意义上的救赎只能出现在死后的世界、炼狱或者天堂。

而中国人两千年来信奉现世伦理,对另一个世界颇为隔膜,如此改动算是“客随主便”吧。何况这样一个近乎大团圆的结局,配上绚烂如3D巨幕大片的舞美,倒是与国家大剧院高悬的如繁星密布的辉煌穹顶相得益彰。至于有人质疑这位曾携《托斯卡》在大剧院大获成功的意大利导演华美有余但流于表面,并不能驾驭瓦格纳恢弘强劲的德意志精神,这件事其实并不重要。所谓旧瓶装新酒,新的永远是当下与此处的时代精神。