新书品荐

《话题2012》,杨早、萨支山编,生活、读书、新知三联书店2013年1月出版 从2005年到2012年,“年度话题系列”已经出到了第8个年头。在媒体运作和信息流转越来越快,热门和焦点的推移、变换常比一阵旋风还急的年代,杨早、萨支山编创的这本年刊性质的纸本图书,仿佛开设在闹市通衢中的一间优雅的茶座或者咖啡屋。谈笑有鸿儒,往来无白丁,座上客清一色都是学者,而学者们隔窗凝望的风景、把盏畅叙的话题,又全属一派红尘。这正像当年鲁迅在演讲《今春的两种感想》中所希望的那样:我们的眼光,应该在“收得极近”的聚焦自身和“放得太远”的遥看地球以外这两极之间,多一点中等距离的散射,注意社会实际问题。落在《话题2012年》的取景框里的11个“专题”和10个“微话题”,从“手抄讲话”、“韩三篇”、“双非”、“钓鱼岛”、“学雷锋”、“《赛德克·巴莱》登陆”、“宫斗和穿越”、“屌丝”、“舌尖”,到“反日游行”、“暴雨北京”、“好声音”、“归真堂”等等,几乎把所有碰巧在2012年的中国成了“问题”和“话题”的现象一网打尽。但囊括全景,还并非这本书的特色。它杜绝了简单的材料裸聚,实行了穿透现象看本质的理论沙盘上的问题和话题的重建。正如书中“专题讨论”部分的多位参与者所述,书中有关这些话题的梳理和探究,实际上取着“论文”的形式。而随附每篇“论文”之后的众声喧哗式的简短讨论,更进一步把这种形式扩展成了一场场小型的、纸平面介质上的圆桌对话。按照专业术语,或许可以说这是一场跨学科、跨文化实践的“文化研究”雅集。不过,用鲁迅的说法也许更贴切,展现在这里的,更是一群读书人既不那么近、也不那么远地察看十字街头风流云散又一年的热切眼光。

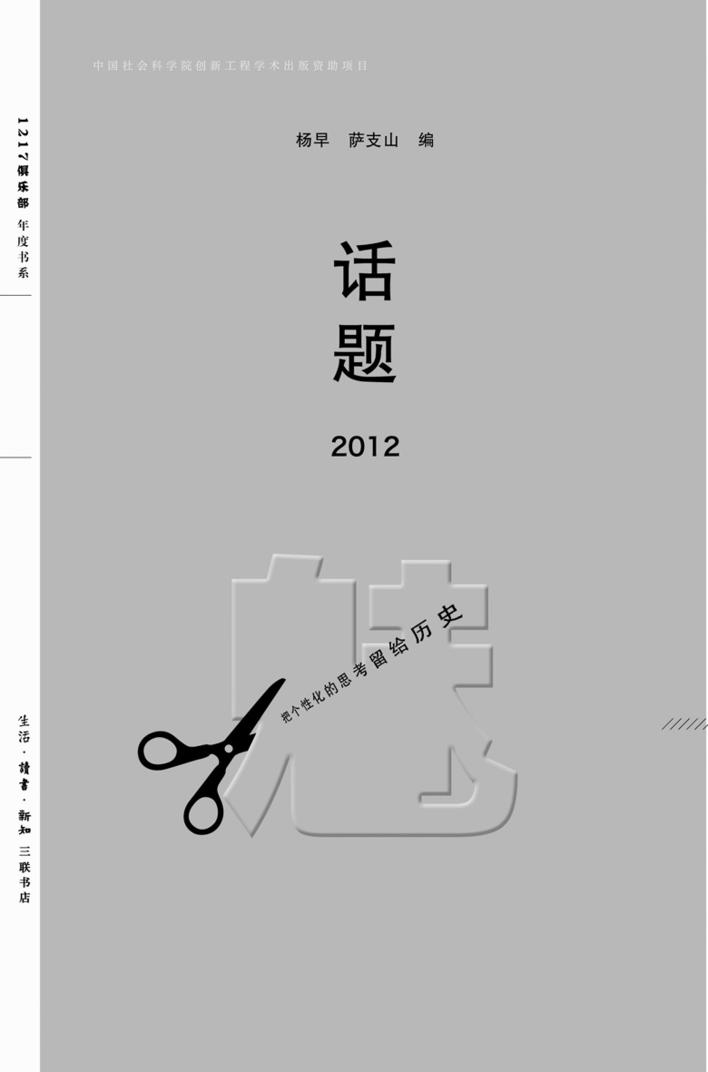

《沈从文家书[1966—1976]》,沈从文著,新星出版社2012年12月出版 历史人物的幸运和不幸往往一体两面,载入文学史册的沈从文先生,也不例外。进入20世纪后半叶,他倏忽间从文坛隐退,临近生命的最后10年,他又像出土文物一般,突然被重新发现,并且大放异彩。然而这之间沉埋于文坛地平线以下的那些岁月,他的遭际和心境具体究竟如何?跨时代之际的一次轻生,以及随后近30年从媒介空间里的销声匿迹,合起来,消抹了这个问题的答案。这期间他好像随着他的新职业,停留在了古代。如今,刘红庆先生编选整理的这部《沈从文家书》,终于使虽然沉默、但却绝没有放弃思索的“离乱期”的沈从文,有了面向社会倾诉自己的机会。83封信,28万字,都是荒唐岁月(1966年—1976年)间沈从文写给家人至亲的私信,下笔时毫无公诸世人之想,通邮间难避随处检审之险。然而,字里行间不但没有刻意回避政情世态,反倒对此常有热切的记述和明确的评议,读来令人如睹上世纪三四十年代时时主动置身舆论旋涡、坦然应对八面来风的盛年沈从文的神情风采。穿插迭现在各信首尾的一处处自述健康和情绪状态的字句,则一概在流露半似魏晋、半似东坡的通脱风度。较之当前文学史叙述中的沈从文的刻板形象,这些来自陈旧书札中的消息,着实都是新鲜的。

《石述思说中国》,石述思著,九州出版社2013年1月出版 这是一本好看的书。因为它符合让一本书好看的最基本条件:形式和内容都爽快、利落,快刀斩乱麻,疾风扫落叶,不拐弯抹角,不拖泥带水,不浮皮潦草,不隔靴搔痒。作者石述思是近年在各路平面和电视媒体之间遍走四方、频繁亮相的报人,跻身“意见领袖”之列多时,位处舆论要冲经年,耳听八方,眼观六路,舌辩于前,笔耕于后,思想行踪步履匆匆,观点立论挟雷电声。书以“中国各阶层矛盾分析”为副题,这题目不可等闲视之,也非属等闲之辈可解。石氏的解法,据其在书中自认,在阶层属性上,是疑似中产。中产阶层的特点是夹在上下阶层之间,往上探到天花板、往下触得泥土地,或者说上有老、下有小,拖家带口,瞻前顾后,站在社会阶层传动带的中段,对整体社会结构是处于活跃还是停滞,是无序紊乱还是有序调整,最敏感也最上心。阶层地位决定如此,未必情愿,势不得已。按作者的说法,就是对上下左右都有更多“真挚”。因此,他旗帜鲜明反对成功学、呼吁磨难学,鄙视为富不仁、力倡相信善良,板砖高举,上打“富二代”、下拍“穷二代”,冷眼如剑狠戳封顶加盖的阶层间通路,向批判国民性的鲁迅致敬、冲兜售文娱糖果的金庸说“不”,揭示城市基础教育的异化、关心农村留守儿童的困窘,在“黄金周”问题上讽刺眼界狭隘的所谓专家、在学雷锋问题上质疑为何从来只要求底层。毫无疑问,摆在这本收有100余篇精悍短文、共计328个页码的书里的许多“矛盾”,横贯政经文教,牵连国内外大势,“中产”者尽可瞩目、附议,却多不能直接措手,加以实际解决。可是,如果一个“围观就是力量”的时代真已降临,纵然只能如此,其实又有何妨?

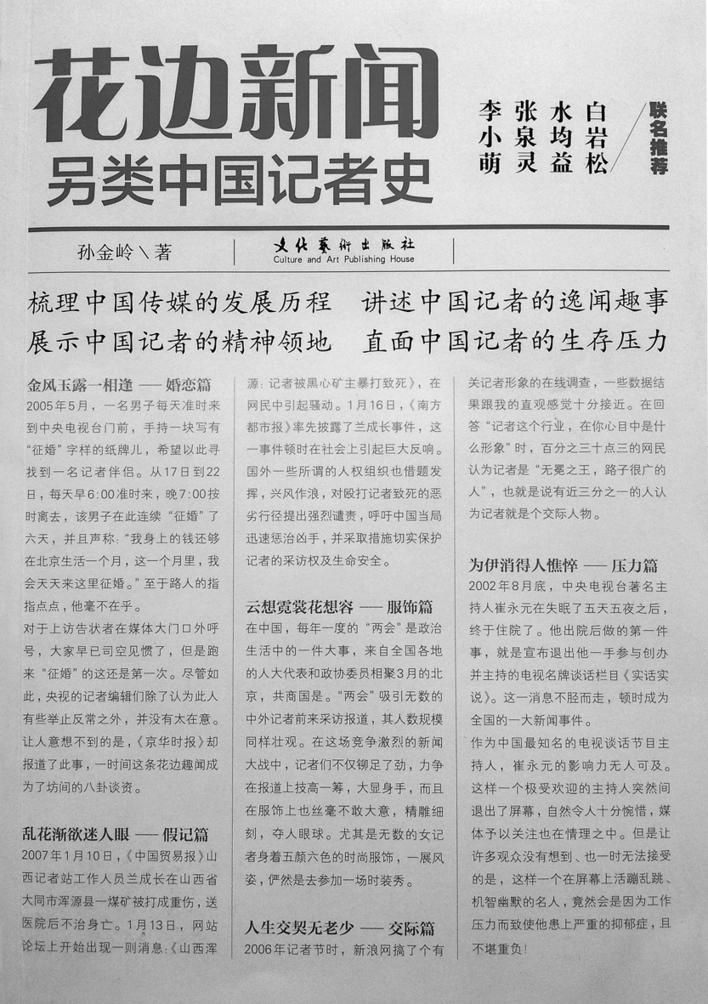

《花边新闻:另类中国记者史》,孙金岭著,文化艺术出版社2012年10月出版 如作者孙金岭在书前考证,“花边新闻”180年前源出域外,百余年前开始行布国内,于今已俱成久远往事。但针对写作和报道“花边新闻”的新闻记者自身的“花边新闻”,一向倒不多见。这本34万字的记者写记者的书,正可作为一份扎实的补白。全书5章24篇,分别从婚恋、假冒、服饰、压力、交际几个角度,呈现和评析了现代中国记者职业生活和私人生活方面的诸多“花边新闻”,材料丰富,见识精当。其中篇幅分量最重、读来令人感触最深的,是时间点落在改革开放以来最近这30多年中的这部分内容。假冒记者在基层猖獗而拙劣的行骗,忠于职守的记者常年承受高强度工作压力,社会交际场合记者职业带来的酸甜苦辣,都是新闻行业圈外的一般读者所不易知、不易感的。得力于作者朴实、生动、坦率的笔触,这些“花边新闻”还多在意趣横生之余,顺带披露了作者个人成长和职业发展的种种切实的经历和心迹,可给有心的读者不少意外的启益。