●儿童阅读在本质上是一种生活方式,这种生活方式的最大敌人就是功利主义,包括功利主义的人生观、功利主义的应试教育。

●从长远看,最有价值的还是“水果”类的具有审美价值的儿童文学作品,应该更多地予以关注,而不要让药品和可乐类的书籍完全占据童书市场。

●被人们铭记于心的经典名著就如同儿童文学的“圣经”,是数百年积累下来的文学财富,不能肆意挥霍或不正当使用。

在儿童文学界,少儿阅读早已不是一个新鲜的话题,推广少儿阅读,探讨优劣标准,树立阅读观念,推荐优秀图书,是很多儿童文学工作者一直以来的工作内容。近一段时间内,少儿阅读进入公众的视野,跃升为社会各界关注的焦点。市场上充斥的不利于儿童成长的出版物,图书影视中所夹带的不健康内容,以及少儿阅读和少儿出版所存在的种种乱象,让越来越多的家长感到忧虑和不安。净化少儿出版市场,确保精神食品安全,保障儿童成长的精神环境,呵护儿童健康成长,迫在眉睫,势在必行。

少儿阅读并不是一个简单的问题。一方面,关于儿童成长的心理、文学诸学科正不断发展完善,人们对于一些问题的认识越来越深入,一些错误观念正逐步得以矫正。另一方面,在关于适合孩子阅读的童书的问题上,事关艺术,孰优孰劣,并没有一个量化的标准。哪些书适合孩子们看,本身也存在分歧和争议,出版市场乱象可以集中整治,但是少儿阅读的普及和推广,正确的儿童观和阅读观的建立,却是一件长期的事情,需要全社会为之共同努力。因为无论童年之于人生,还是阅读之于童年都具有非凡的意义。

儿童本位:

树立正确的阅读观

不同于成人阅读,少儿的阅读是一个复杂的问题。成人具有成熟的心智和稳定的世界观,对于图书有自我辨别能力,有一定的免疫力抵抗负面信息的侵袭。而儿童则不然,他们处于人之初始,心理稚嫩,尚未发育成型,人格也正处于塑形阶段,精神世界几近空白,他们对于书籍没有辨别能力,对于接受的信息照单全收,这就需要成人为其把关,充当孩子们的“过滤器”和“净化器”,挑选适合儿童阅读的书籍,屏蔽不健康的东西,抵制不良信息的侵蚀,以免他们幼小的心灵受伤致畸。

目前的儿童出版物中,即便是一些大家熟知的图书和动画片,如果细察,也能找出很多的“霉斑”,它们同色情和暴力内容打一个擦边球,轻而易举地从大人眼皮下溜过去,被送到孩子那里,其危害可想而知。这些“霉斑”在大人们看来也许只是一句玩笑,无伤大雅,但在孩子那里所产生的负面作用却无法预知。这也是儿童出版和成人出版所不同的地方,这就需要大人们在出版和写作中更加认真和谨慎,有更多的责任感。

色情、暴力等等这些显而易见的“精神毒物”需要清除,这是毋庸置疑的共识,除此之外,建立正确的儿童观和阅读观,其实也是很多家长和老师需要补上的一课。关于儿童观,在当下的学校和家庭中,有两种错误的认识,一种是用成人的标准去要求他们,一种是用想当然的儿童的标准去要求他们。这种想当然的儿童观,是对很多陈旧观念的因袭,缺乏观察和洞见。

在很多老师和家长中有一种普遍的看法,认为儿童是人生的学习阶段,在这一时期,学习是其主要的任务,为将来的成长做好准备,为将来进入社会打下坚实的基础。这种“儿童是缩小的成人”或者“儿童是成人的准备”的儿童观,恰恰是很多专家学者所批评的。

周作人早在他的《儿童的文学》中就有关于这个问题的精彩论述,他说:“以前的人对于儿童多不能正当理解,不是将他当作缩小的成人,拿‘圣经贤传’尽量地灌下去,便将他看作不完全的小人,说小孩懂得什么,一笔抹杀,不去理他。近来才知道儿童在生理心理上,虽然和大人有点不同,但他仍是完全的个人,有他自己内外两面的生活。”“儿童期的20多年的生活,一面固然是成人生活的预备,但一面也自有独立的意义与价值;因为全生活只是一个生长,我们不能指定哪一截的时期,是真正的生活。我以为顺应自然生活各期——生长,成熟,老死,都是真正的生活。”

将童年作为人生中一个独立的珍贵的阶段去对待,而不将其沦为其他人生阶段的附庸;以孩子的趣味为本位,而不要把成人的趣味和喜好强加给孩子,周作人所提出的儿童本位的思想如今已经被儿童文学界普遍接受,但是要真正将这种观念普及到每个家庭、每位家长却尚需时日。

儿童文学评论家朱自强是儿童阅读的推广人,多年来致力于儿童书籍的推广和阅读观念的传播。他认为现在的儿童阅读推广最大的障碍是童年生态遭受破坏。“首先是儿童观的问题。我们的社会在整体上缺乏对儿童,对‘童年’的真正关怀。在对待童年的态度上,这个社会在退化。”他认为现在的学校中充斥着为了成人的“将来”而牺牲孩子的“现在”的教育观念,家庭中的阅读也掺杂了很多成人的私心杂念,充满功利性,这些都不是正确的儿童观和阅读观。“家庭中的亲子阅读应该成为一种生活的方式。同样,儿童阅读在本质上是一种生活方式,这种生活方式的最大敌人就是功利主义,包括功利主义的人生观、功利主义的应试教育。”

哈维达顿把童书定义为“明显是为孩子提供自发的乐趣,而主要不是教育他们的书”。这种对于童书的定义正是基于以儿童为本位的儿童观。正确的阅读观建立在正确的儿童观的基础上,只有从正确的儿童观出发,进而去探讨适合儿童阅读的童书标准,才是正确路径。

好书标准:

哪些是适合孩子阅读的书

关于适合孩子阅读的童书标准似乎一直众说纷纭,莫衷一是。家长、老师和孩子在选择图书的标准上有着明显的分歧和差异。家长无力对复杂多样的童书作出判断,通常会选择较为稳妥的做法——选择名家名社的经典作品,为此不吝解囊。而老师则会选择教育性知识性强的读物,以起到教辅的作用。孩子们更多的是听凭趣味和娱乐,将目光投向市场上热闹好玩的畅销书。如何在眼花缭乱的童书市场上觅得好书,并能兼得三方满意成为一个难题。

刘绪源将形形色色的童书概括为三种:强调教育价值的、强调市场价值的和强调审美价值的。他将这三种童书形象地比喻为:药、软饮料、水果。一味强调教育价值的童书,带有明确的目的性和针对性,“比如读某些书是为了熟悉历史,读某些书是为了提高作文,说到底,还是像吃药。”强调市场价值的童书,一味讨好儿童口味,写得浅显热闹但却没有真正的内涵,这就像是可乐一类的软饮料,口舌愉悦,但其实充斥各种食品添加剂,毫无营养价值可言。强调审美价值的,具有真正审美价值的儿童文学佳作就像是水果,“在吃的过程中会逐渐‘知味’,口味也会变得丰富和成熟起来。”“它有营养,但不是针对性地用以治病,吃它只是享受,在享受的同时,营养被吸收,慢慢地也就有了健身的作用,这正如审美作用的转换——它可以转换成某种教育的效果,但那是审美沉淀后的自然的结果,并不是刻意为之的,更不是单向或单一的。”因此刘绪源认为,三种童书中,从长远看,最有价值的还是“水果”类的具有审美价值的儿童文学作品,应该更多地予以关注,而不要让药品和可乐类的书籍完全占据童书市场。

刘绪源的呼吁正是针对当下童书出版市场只追逐市场效益而忽略书籍的文学艺术品质的做法,可谓切中时弊。近些年来,类型文学发展迅猛,这股潮流也席卷了儿童文学。我们在肯定类型文学成绩的同时,也要清醒地认识到,在流行和通俗之外,我们也需要缓慢而持久的文学,需要大雅正声。对于孩子这个特殊的受众群体来说,不应该仅仅只是迎合,还要有引领。一个健康的图书市场,在通俗文学之外,应该同时有严肃文学的份额,多元共生,结构合理,才是一个健康的生态。

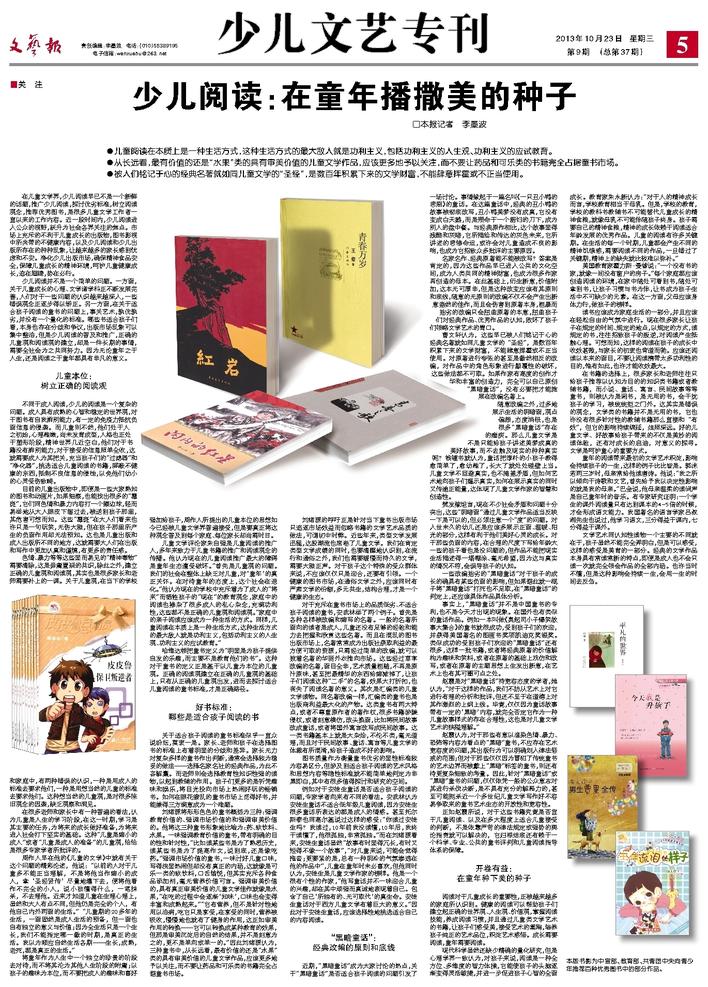

对于充斥在童书市场上的品质低劣、不适合孩子阅读的童书,安武林举了两个例子。首先是各种各样被改编和缩写的名著。一般的名著所面向的读者是成人,儿童还没有足够的经验和能力去把握和欣赏这些名著。而且在混乱的图书出版市场上,名著常常成为出版社获取利益的最方便可取的资源,只需经过简单的改编,就可以披着名著的华丽外衣推向市场。这些经过草率改编的名著,面目全非,艺术质量粗糙,不再是原汁原味,甚至把最精华的东西给缩减掉了,让孩子们阅读这种“二手”的名著,效果大打折扣,也丧失了阅读名著的意义。其次是汇编类的儿童文学读物。同名著改编一样,汇编类的童书也是出版商利益最大化的产物。这类童书有两大特点,或者不尊重原作者的著作权,很多书籍涉嫌侵权,或者刻意模仿,改头换面,比如将民间故事改成童话,或者将国外寓言改写成民间故事。这一类书籍基本上就是大杂烩,不伦不类,毫无道理,而且对于民间故事、童话、寓言等儿童文学的体裁有所混淆,给孩子造成不好的影响。

图书质量作为衡量童书优劣的显性标准较为容易区分,但涉及到适合孩子阅读的艺术风格和思想内容等隐性标准就不能简单地判定为非黑即白,其中有很多值得探讨和研究的空间。

例如对于安徒生童话是否适合孩子阅读的问题,专家学者向来有不同的看法。安武林认为安徒生童话不适合低年级儿童阅读,因为安徒生很多童话所表达的都是成人的情感。甚至托尔斯泰也同高尔基说过这样的感受:“你读过安徒生吗?我读过,10年前我没读懂,10年后,我终于读懂了,他很孤独,非常孤独。”而在刘绪源看来,安徒生童话虽然“故事有时显得冗长,有时又短得不像一个故事”,“对儿童来说,可能会觉得拖沓;更要紧的是,总有一种阴冷的气氛渗透在他的作品中”,儿童在童年时未必喜欢,但他同时认为,安徒生是儿童文学作家的榜样。他是一个很有个性的作家,“他写童话并不一味迎合儿童的兴趣,却在其中顽强而真诚地表现着自己。包含了自己‘所独有的、无可取代’的真生命。安徒生童话对于西方儿童文学有着巨大的意义。”因此对于安徒生童话,应该选择性地挑选适合自己的内容阅读。

“黑暗童话”:

经典改编的原则和底线

近期,“黑暗童话”成为大家讨论的热点,关于“黑暗童话”是否适合孩子阅读的问题引发了一场讨论。事情缘起于一篇名叫《一只丑小鸭的悲剧》的童话。在这篇童话中,经典的丑小鸭的故事被彻底改写,丑小鸭美梦没有成真,它没有变成白天鹅,而是殒命于一个厨妇的刀下,成为别人的盘中餐。与经典原作相比,这个故事显得残酷和灰暗,它所描绘和传达的灰色未来,它所讲述的悲惨命运,或许会对儿童造成不良的影响,也成为它招致众多批评的主要原因。

名家名作、经典原著能不能被改写?答案是肯定的,因为这些作品早已进入公共的文化空间,成为人类共同的精神财富,也成为很多作家再创造的母本。在此基础上,衍生新意,价值附加,这本无可厚非,但是这种改变应该有其原则和底线,随意的无原则的改编不仅不会产生出新意盎然的佳作,而且会伤害到原著本身,粗暴而拙劣的改编只会扭曲原著的本意,扭曲孩子们对经典作品、优秀作品的认知,败坏了孩子们领略文学艺术的胃口。

曹文轩认为,这些早已被人们铭记于心的经典名著就如同儿童文学的“圣经”,是数百年积累下来的文学财富,不能肆意挥霍或不正当使用。对原著进行夸张的甚至是截然相反的改编,对作品中的角色形象进行颠覆性的破坏,这些做法都不可取。如果作家有高度的创作才华和丰富的创造力,完全可以自己原创“黑暗童话”,没有必要把才能施展在改编名著上。

随意改编之外,过多地展示生活的阴暗面,观点偏颇,态度消极,也是很多“黑暗童话”存在的痼疾。那么儿童文学是不是只能给孩子讲述美梦成真的美好故事,而不去触及现实的种种真实呢?钱锺书就认为,童话把淳朴的小孩子教得愈简单了,愈幼稚了,长大了就处处碰壁上当。儿童文学不回避真实,也不掩盖矛盾,但如何艺术地向孩子们揭示真实,如何在展示真实的同时又传递正能量,这体现了儿童文学作家的智慧和创造性。

樊发稼坦言,现在不少社会矛盾和问题十分突出,这些“阴暗面”通过儿童文学作品适当反映一下是可以的,但必须注意一个“度”的问题。对入世未久的幼儿还是应该多展示正面、温暖、阳光的部分,这样有利于他们美好心灵的成长。对于那些负面的内容,在合理的尺度下写给年龄大一些的孩子看也是没问题的,但作品不能把现实生活描述得一塌糊涂、毫无希望,因为这与真实的情况不符,会误导孩子的认知。

一些改编拙劣的“黑暗童话”对于孩子的成长的确具有某些负面的影响,但如果据此就一棍子将“黑暗童话”打死也不足取,在“黑暗童话”的判定上,还应该具体作品具体分析。

事实上,“黑暗童话”并不是中国童书的专利,也不是今天才出现的现象。在国外也有类似的童话作品。例如一本叫做《臭起司小子爆笑故事大集合》的童书就很成功,受到孩子们的欢迎,并获得美国著名的图画书奖项凯迪克奖银奖。类似成功的受到孩子们欢迎的“黑暗童话”还有很多,这样一批书籍,或者将经典原著的价值解构为趣味和笑料,或者在原著的基础上戏仿和改写,或者在原著的主题思想上生发出新意,在艺术上也有其可圈可点之处。

赵霞是对“黑暗童话”持宽容态度的学者,她认为,“对于这样的作品,我们不妨从艺术上对它进行有理的分析和批评,但还不至于在道德上对其作激烈的上纲上线。毕竟,仅仅因为童话故事带有一定的‘黑暗’内容,就完全否定它作为一种儿童故事样式的存在合理性,这也是对儿童文学艺术的狭隘理解。”

赵霞认为,对于那些有意以渲染色情、暴力、恐怖等内容为看点的“黑暗”童书,不应存在艺术宽容度的问题,其出版行为可以明确划入律法惩戒的范围;但对于那些仅仅因为冒犯了传统童书的艺术边界而被戴上“黑暗”标签的童书,则还有待更复杂细致的考量。因此,针对“黑暗童话”或“黑暗”童书的问题,仅仅依凭一般的公众意志对其进行杀伐决断,是不具有充分的解释力的,甚至可能扼杀近一个多世纪儿童文学写作好不容易争取来的童书艺术生态的开放性和宽容性。

正如赵霞所说,对于这些书籍究竟是否宜于儿童阅读、以及在多大程度上适合儿童接受的判断,不是依靠严苛的律法规定或强势的舆论指责就可以解决的,它归根结底还有赖于一个科学、专业、公共的童书评判和儿童阅读指导体系的保障。

开卷有益:

在童年种下美的种子

阅读对于儿童成长的重要性,正被越来越多的家庭所认识到。健康的阅读可以帮助孩子们建立起正确的世界观、人生观、价值观,掌握阅读技能,养成阅读习惯,并且通过儿童类文学艺术的书籍,让孩子们感受美,接受艺术的熏陶,培养孩子纯正的艺术品位,积淀艺术感悟。成长需要阅读,童年需要阅读。

现代科学虽然还缺少精确的量化研究,但是心理学界一致认为,对孩子来说,阅读是一种全方位、多维度的智力体操,它能使孩子的头脑逐渐变得灵活敏捷,并进一步促进孩子心智的全面成长。教育家朱永新认为:“对于人的精神成长而言,学校教育相当于母乳。但是,学校的教育,学校的教科书教辅书不可能替代儿童成长的精神食粮,就像母乳不可能伴随孩子终身。孩子需要自己的精神食粮,精神的成长依赖于阅读适合年龄发展的优秀作品。儿童的阅读有许多关键期。在生活的每一个时期,儿童都会产生不同的精神饥饿感,需要阅读不同的作品,一旦错过了关键期,精神上的缺失就比较难以弥补。”

美国教育家霍力斯·曼曾说:“一个没有书的家,就像一间没有窗户的房子。”每个家庭都应该创造阅读的环境,在家中随处可看到书,随处可拿到书,让孩子习惯与书为伴,让书成为孩子生活中不可缺少的元素。在这一方面,父母应该身体力行,做孩子的榜样。

读书应该成为家庭生活的一部分,并且应该在轻松自由的气氛中进行。现在很多家长让孩子在规定的时间、规定的地点,以规定的方式,读规定的书,往往招致孩子的叛逆,对阅读产生抵触心理。可想而知,这样的阅读在孩子的成长中收效甚微,与家长的初衷也背道而驰。应该还阅读以本来的面目,不要让阅读携带太多功利性的目的,惟有如此,也许才能收效最大。

在书籍的选择上,很多家长和老师往往只给孩子推荐以认知为目的的知识类书籍或者教辅书籍,而小说、童话、寓言、民间故事等等童书,则被认为是闲书,是无用的书,会干扰孩子的学习,被统统拒之门外。这其实是错误的观念,文学类的书籍并不是无用的书,它也许没有很多针对性的教辅书籍那么直接和“有效”,但它的影响持续绵延,烛照深远。好的儿童文学、好故事给孩子带来的不仅是美妙的阅读体验,还有对成长的启迪,对意义的探寻。文学是呵护童心的重要方式。

童年的阅读带来最初的文学艺术积淀,影响会持续孩子的一生,这样的例子比比皆是。郭沫若两三岁时,母亲常给他读唐诗。他说:“我之所以倾向于诗歌和文艺,首先给予我以决定性影响的就是我的母亲。”巴金说,他母亲温柔的读词声是自己童年时的音乐。有专家研究证明:一个学生的课外阅读量只有达到课本的4-5倍的时候,才会形成语文能力。我国著名的语言学家吕叔湘先生也说过,他学习语文,三分得益于课内,七分得益于课外。

文学艺术同认知性读物一个主要的不同就在于,孩子虽然不能完全弄明白,但是可以感受,这样的感受是美育的一部分。经典的文学作品本身具有常读常新的特点,即便是成人也不会只读一次就完全领会作品的全部内涵。也许当时不懂,但是这种影响会持续一生,会用一生的时间去反刍。