从洞口透下的光一点点暗淡下去。安生拿出小刀,在洞壁上划了一个“丁”字。他对端午说:“这是我们在洞里过的第二天了。”

洞里慢慢地变成漆黑一片。大地在他们的头顶,关闭了那扇带给他们希望和想象的天窗。

“没人听到我们的喊声,我们会死在这里的。”端午担心地说。

“不会的,我们还有糍粑,能挺很多天。”安生安慰着他。

他们不去生火,安生说过,剩下的那点柴枝,要留到最需要的时候。

洞里没有一丝风,夜深的时候水汽浓重,又冷又湿。巨大的寂静里,他们闻着浓重的水腥味,想着如何才能走出去,怎么也睡不着了。

两个人躺在硬硬的石头上,互相抱着对方的脚取暖。

又一天来临了,两个人却昏沉沉的,因为心情越来越复杂,夜里没有睡好。

安生从包袱里取出糍粑,一人一个,慢慢地啃。

安生说:“我们要分配好糍粑,每个人每天只能吃两个。还要分配好时间,隔一阵就喊10声,要一齐喊,让声音大一些。”

他希望在洞里坚持得更久一些。端午懂了,点了点头。

他们渴了,就捧了潭里的水喝。可是,漫长的一天又过去了,外面仍然没有人听到他们的喊叫声。

他们躺在硬硬的石头上,心事重重的,睡不好。有时候端午睡着了,安生还醒着。有时候安生睡着了,端午是醒着的。有时候他们都醒着,却不想说话。走不出洞去的恐惧像一块巨大的岩石,压在他们的心上。

安生在黑暗中撑起身子坐了起来,说:“端午,反正睡不着,我们来说故事吧。”

黑暗中没有应答的声音。安生知道,端午是醒的,只是不想说话。

“端午,我给你讲我的故事吧。”安生冷静地说。

“嗯。”端午轻轻地应了一声。

“我爸爸,还有我妈妈,是在我身边死去的。”安生缓缓地说,“我家在长沙的乡下,离城里有30多里路。日本鬼子第一次打到我们那里,我还小,是爸爸妈妈轮流背着我,逃到了浏阳的大山里。日本鬼子被打退了,我们回到家,听说长沙城被大火烧掉了,烧了五天五夜。”

端午慢慢地坐了起来。

“过了两年,日本鬼子第二次打到长沙。鬼子兵要攻进长沙城,我们那个村子成了他们要经过的路线。炮火在夜里打过来,把我们家的房子炸倒了,我爸爸被炸死了,我妈妈趴在我的身上,救了我的命。”

端午拉起安生的手,他不知道是自己的手在抖,还是安生的手在抖。

“邻居大伯把我从我妈的怀里拉出来,带着我躲到一座石桥下。我的身上满是血。我吓傻了,以为自己也要死了。我其实没受伤,衣服上的血是妈妈的血。”

安生停止了说话,他说不下去了。过了一阵,他又接着说。

“后来,我叔叔找到了我。他在第一师范读书,还没毕业呢。他带着我逃到了湘潭,日本鬼子又打来了,我们就逃到邵阳。我叔叔在文昌小学教书,让我也在学校读书。我在那里读了一年,学校办不下去了。我叔叔当不成老师,就给人挑水、打短工。前不久,他给人挑了盐,去洪江了。我要去洪江找他。”

安生走了很远的路,吃了很多的苦。他有一个待他很好的叔叔。

“安生,我也没有爸爸妈妈。”端午对安生说。

安生听了,吃了一惊,安静地听端午说话。

“我家住在陈家湾,那是个小山村。我爷爷和我爸爸在村口开了一家造纸坊。”端午说,“你知道土纸吗?逢年过节,在上面凿了铁钱印,敬祖宗、敬神,都烧那种纸。”

“那种黄纸啊,我见过。”安生说。

“土纸造好了,要挑着出门去卖。”端午说,“我两岁那年,快过中秋节了,我爸爸挑着一挑土纸出门去了。中秋节,家家户户要烧纸的。可是,我爸爸再也没有回来。”

“后来也没回来吗?”

“一直没有回来。”端午说,“有人说,他被土匪抢了钱,人也被杀了。也有人说,他被拉了壮丁,刚拉到打仗的地方,被枪子打死了。爷爷挑了纸,一路卖纸,一路打听,出门好多次,都没找到我爸爸的下落。”

端午语气沉重起来,停了一停,说:“不见爸爸人回家,也不见他捎信回来。那时候,我妈妈肚子里怀上了,心里担心,生了重病,遇上难产,也死了。”

安生听得心里沉重起来,为端午失去爸爸妈妈感到伤心。

端午吸着鼻子,说:“家里就剩下我、爷爷,还有我姑姑。有人来家里给姑姑说媒,姑姑不愿意嫁出去,她要把我带大。姑姑的婚事拖了好多年,姑姑已经二十五六岁了,可是姑姑不愿意嫁出去。”

“你姑姑,她对你真好。”安生说。

“大前年冬天,有个过路的人,走到陈家湾时,已经天黑了。”

“他走到你家里了?”安生猜测道。

“他走到村口的造纸坊,我爷爷正在那里做事。他问我爷爷,能不能找一户人家,让他住一晚。”

“你爷爷让他住到你家里了?”

“嗯,我爷爷经常挑着土纸出门去卖,知道出门在外不容易,对陌生人特别热情,就留他住下了。”端午说,“那天晚上,他和我爷爷喝着米酒,说了很多话。他对我爷爷的造纸坊特别感兴趣,第二天就没走,一连住了3天。他帮我爷爷踩纸浆、起纸、焙纸。爷爷说,他是做工夫的一把好手,造纸的那些活,他没做过,可是一学就会了。”

“你爷爷看中他了。”安生说,“他后来成了你姑父?”

“你猜对了。不过,先是我姑父看中我姑姑的。他对我说,我姑姑做的菜特别好吃。”端午说。

“哎——”两个人舒了一口气,心里轻松了许多。他们的脑子里,浮起美好的回想和想象。

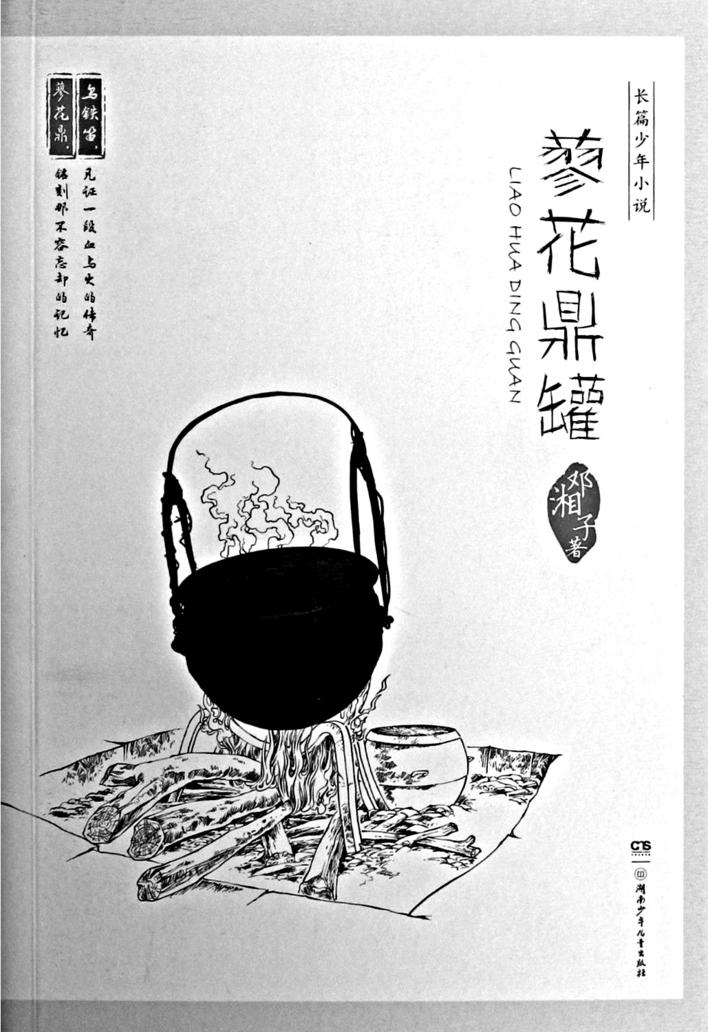

“我们山里的男人,腰上都习惯扎一条汗巾。”端午接着说,“我姑父腰间扎的汗巾里,插着一支短短的笛子,叫乌铁笛。那是他用做鼎罐的乌铁铸造的。他要离开我们家的那天,大清早,他就起床了,在我家菜园的篱笆边吹笛子。”

“那笛子很沉吧?吹出的声音好听吗?”安生问。

“笛子很沉,可是吹出来的曲子,特别好听。我姑姑在火塘里做饭,听着笛子吹出的曲子,忘记撤柴火,鼎罐里的饭被烧出焦味了。”端午停了一下,“过了十多天,我姑父挑着一对鼎罐,又到我家里来了。”

“他挑着自己做的鼎罐,来提亲了。是不是?”安生问。

“是啊,他可不找媒婆,直接对我爷爷说,他已经快30岁了,以前只想做出好鼎罐,东奔西跑,拜师学艺,对成家没有兴趣,没少挨他父母骂。这一次,他找到了中意的人,想成家了。”

“哦,你姑父,他是很特别的人。”安生说。

“我姑父和姑姑成家后,姑父特地做了一个铁铸的印章,”端午说,“他做的每个鼎罐,刚浇铸出来,铁水还没冷却,就在鼎罐的一只耳朵上烙出一朵很好看的蓼花。”

“是因为你们这里的河叫蓼河吗?我看到河边长了许多蓼草,我们那里也有这种草,到了夏天就开出细碎的红花来了。”安生说。

“才不是呢,我告诉你,蓼花是我姑姑的名字,我姑父做的鼎罐,才叫蓼花鼎罐。”端午说。

“哦,蓼花,是你姑姑的名字,真有意思啊。”安生轻轻地说。

他们不再说话了。他们躺到石板上,一会儿就睡熟了。

一天夜里,他们被流水声闹醒了。倾听了一会,知道水是从洞口流下来的。水流不是很大,落在潭水里却很响。

外面正下着雨。

洞里充满了水雾,洞壁上湿漉漉的。两个人都冷得打起喷嚏来。

安生从怀里摸出装了火柴的油纸包,他说:“我还有5根火柴。”他去生火,剩下的那点柴火,燃起了火苗。他们坐在火堆旁边,烤了糍粑吃,最后看着火苗一点点熄灭。

过了一天,外面的雨停了。

洞壁上,安生用小刀子划出了一个“正”字,再加上一个“一”字。他们在山洞里被困6天了。

他们每个人每天只吃两只糍粑。白天,隔一段时间对着洞口大喊“救命”。渴了,他们捧脚边的潭水喝。他们心慌意乱的时候,就讲自己的故事给对方听。

安生讲自己几年来在逃难路上遇到过的人和事。人是各种各样的,有心肠特别好的人,有身世非常可怜的人,有断了脚的乞丐,还有特别有趣的人,有自私可恨的人,有狡诈骗人的人。

端午讲自己跟着爷爷去卖土纸的事情,讲自己在陈家湾山村里的朋友,讲山村里闹土匪的事情,讲自己坐在姑姑的花轿里被抬到武阳街上的姑父家,讲武阳街上发生的趣事。

两个人轮流讲自己见过、听过的故事。他们要赶走心里的恐慌,要保住身体的力量,要等来救他们的人。

这天夜晚,端午做了一串梦。他梦见爷爷和姑父来救自己了,梦见姑姑生了一个可爱的弟弟,又梦见一个白胡子仙人骑着一匹长着翅膀的马从洞口飞进来了。他和安生被白胡子仙人拉到马背上,长翅膀的马飞出了洞口,飞进了一片辽阔的天空里。可是,一颗巨大的炮弹打过来了,马拍打着翅膀拼命地飞,炮弹却紧追不舍,眼看就要追上了,他被吓醒了。

他把安生叫醒,给他讲自己的梦。他们都睡不着了,眼看着头顶上的洞口慢慢地明亮起来。

肚子饿起来了,他们小口地咬着糍粑。那么大的一个糍粑,前两天吃了一个,感到吃饱了,可是现在吃完一个,肚子还没饱,还想吃。剩下的糍粑不多了,他们不能多吃了,心里暗暗地更加焦虑。

糍粑吃进肚子里,变成了力气。他们又大声地叫喊。

第7天已经过去大半,他们喊了一阵停下来时,忽然听到了一个奇怪的声音。那是一个石子从头顶的洞口落下来,落在潭水里,浅起了一片水花。

“啪”的一声。

那个声音久久地在洞里回响,在他们心中回响。

他们屏住了呼吸,看着河水在柔光里激起层层波纹。

安生和端午仔细地看,看到一根绳子从高高的洞口垂下来,在轻轻地晃动。他们的心快要跳出胸口了,一定是有人听到他们的声音了。他们惊喜极了。

奇怪的是,他们等了一阵,没有听到洞口传来说话声。潭水的波纹平静了,那根绳子还在那里,洞口上方却没有一丝声息。

“我去看看。”安生脱下衣服,跳进潭水里,游近去抓住了那根绳子。

他游回来,把绳子递过来。端午接了绳子,用力一扯,绳子下端系着一块不大的石头。

“也没人说话,就丢下绳子,怕是神仙来救我们了吧。”端午说。

“肯定有人听到我们的喊声了。这绳子,是军队里才有的。”安生看绳子是一寸宽的帆布绳,扁平,崭新,草绿色,他兴奋地说,“肯定是国军听到了我们的声音,丢下这绳子。”

“他们为什么不说一句话呢?”端午问。

“他们可能不愿意发出声音。”安生想了想,“他们要悄悄地爬上龙烟山,去打武阳的日本鬼子,可不能让鬼子发觉了。”

他们心里激动起来,试着扯了扯绳子。绳子在洞口上方系得很结实。

“有了绳子,现在要靠我们自己爬上去了。”安生拉着绳子说,“洞口那么高,用双手爬不到顶的,我教你用脚打步云结。”

他抓住绳子,双手移动着往上攀去。

“人爬到绳子上,腾不出手来打结的,得用脚打结。”安生抓住绳子,身子到了半空,晃晃荡荡的。他用左手抓紧绳子,右手把绳子的下端往上拉,让绳子形成一个弧形,脚踏在绳弧上。

“这样踩上去,不稳当的。你看好了,得用脚打一个结,帮助身体往上升。”安生双手抓紧绳子,膝盖弯着,用脚绕着绳子打出一个结,然后把两股绳绷直、抓紧。他让脚掌套进绳结里,脚伸直了,借助绳结的支撑让身体上升。

“打好结后,用脚踩在结里,身体往上移动。脚踩在结里,这样就省力多了。”他说着,又用脚打了一个结,身体又往上移动了一点。

他从绳子上下来,说:“这是我在体育课上,我最喜欢的韩老师教的。韩老师说,学一些技能,有时候能救自己。今天,这步云结真用上了。”

端午走进潭水,水很深,踩不到底。他攀上绳子,学着打步云结,感到挺吃力。他终于学会了,喘着气从绳子上下来了。

安生这样安排:端午先爬出洞口,抛下绳子把两个袋子提上去,他自己最后爬出洞口去。

“爬到半途上,会很累的,一定要挺住,千万不能掉下来。”安生说,“重新爬上去,你就更没力气了。我们得吃个糍粑,长点力气。”

“好。”端午说着,接过糍粑啃起来。

准备攀绳了,端午吸了一口气拉着绳子,走进潭水里去。他抓着绳子,脚套在结里了,双手往上攀。攀到空中,人晃来晃去,十分吃力。

“手要抓紧,慢慢往上攀。”安生仰着头,看得心惊肉跳,生怕端午不小心掉下来。

每上升一步,绳子勒得手掌生痛。一只脚套在绳结里,支撑着全身的重量,脚也特别痛。端午使出了全部的力气,缓缓地攀上去。

“端午,每一步都要小心,不能大意。”下面传来安生的声音。

端午顾不上回答,往上一步一步移动。到了高处,绳子勒在石壁上,要抓住绳子,手指得抠进绳子背后去,指头被石头磨出血来。他摸索出了一点经验,用一个手撑着石壁,让身体改变角度,绳子就从石壁上离开一点点,然后再抓住绳子。

安生望着洞口的光线被端午的身子遮来掩去,听到他传来沉重的喘息声。他的心都提到嗓子眼了。

终于,他看到,那个圆圆的洞口被堵塞住了,过了一会,圆圆的洞口重新变得明亮了。端午已经拼命爬了上去,安生顿时坐倒在地上。

过了好一阵,绳子被抛下来的一个石头带着,从洞口垂下来了。安生把两个袋子系在绳子上,用力地晃了几下绳子。袋子慢慢地升上去,升得很慢。端午肯定是没有力气了。

当绳子再次被抛下时,安生攀了上去。绳子上有股浓腥味,在他的鼻翼前浮动。那是端午手上和脚上磨出的血散发的腥味,安生的眼泪涌了出来。

他用尽力气,爬出了洞口,静静地躺在端午身边,手脚麻木了。他们再也没有力气说话,更没有力气动弹,脑子一片空白。

不知道过了多久,端午动了一下,说:“我听到了鸟叫声。”

安生挣扎着坐起来,说:“我也听到了,很多只鸟在叫。”

他们发觉自己在一片陡峭的石坡上,对面也是茫茫山野,不见人影和村落。归巢的鸟儿呼叫着同伴,天色已经暗下来。他们挣扎着站起来,两个人变成了野人似的,衣服破成碎片,脸色灰黑,头发蓬乱,狼狈极了。手和脚被绳子磨破了皮,火辣辣地疼痛。

“这是在半山腰。”安生说着找出了小刀,从长绳上割出两节短绳,拿一根把自己的衣服捆扎起来。端午也照着扎好衣服。

安生爬上去解绳子,它系在离洞口有一丈多远的一棵老杨公树的树蔸上,被拉得特别紧,怎么也解不开。他用小刀把绳子割断,放在包袱里背着,也许还用得着。

陡峭的石瀑上很滑,只能慢慢地往下爬行。脚踩在地上,痛到心里,嘴里丝丝地吸气。

山顶上忽然响起激烈的枪炮声,他们吓了一跳。

他们忍着脚上的疼痛,从石坡上爬下来,互相搀扶着,跌跌撞撞地走进了一片灌木林。

(《蓼花鼎罐》,邓湘子著,湖南少年儿童出版社2012年12月1日出版)