《伯德小姐》的些许纽约知识分子气质以及鸟的意象,不由得让人想起电影《鸟人》。在纽约逼仄的高楼大厦间,正在衰老的“鸟人”选择在天空中折翼,而初出茅庐的“鸟女士”在刚刚萌生的、对家乡小城的新鲜怀恋中,重新找到了“我是谁”的答案。

“伯德”是“鸟”的音译。“鸟女士”(Lady Bird)是少女克里斯汀给自己起的名字,在高中的最后一年,即将步入18岁的她非常执著地告诉每一个人她不是克里斯汀,而是“鸟女士”。注意英文原文是“女士”,而不是“小姐”,谁说18岁不能是女士呢。

另一译名《淑女鸟》,可能与美国前总统林登·约翰逊的妻子克劳迪娅有关,克劳迪娅儿时在亲朋之间即有“伯德女士”的昵称,后来美国人尊称她为伯德·约翰逊夫人。而克里斯汀和淑女以及约翰逊夫人扯不上什么关系,她可是和感情很好的妈妈一言不合,就当即跳车以示抗议的叛逆少女。

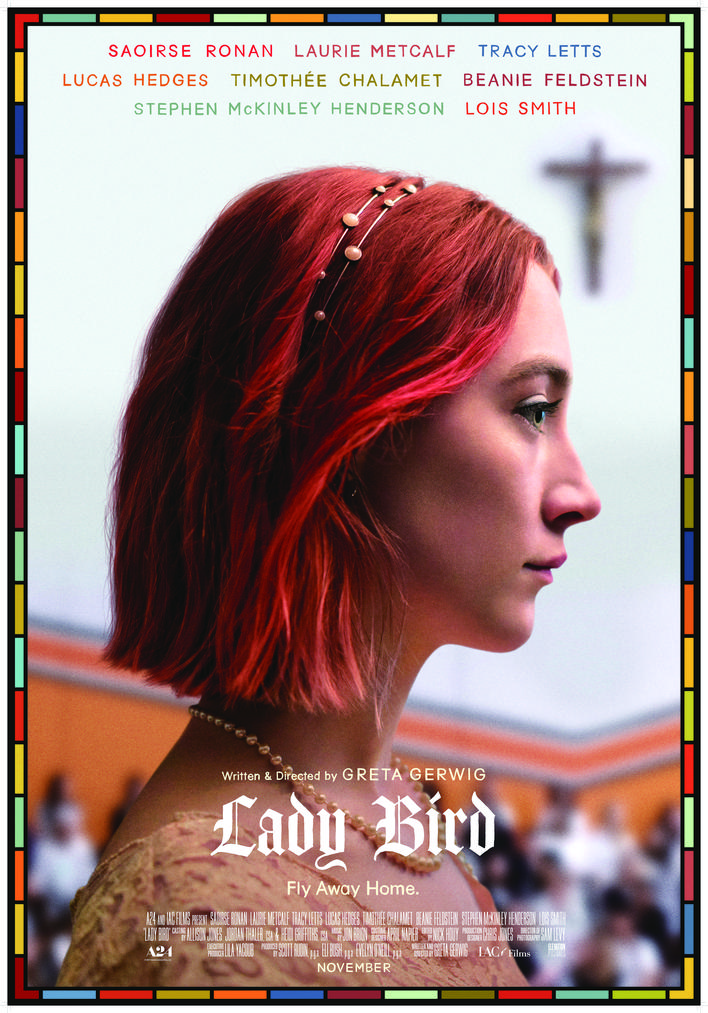

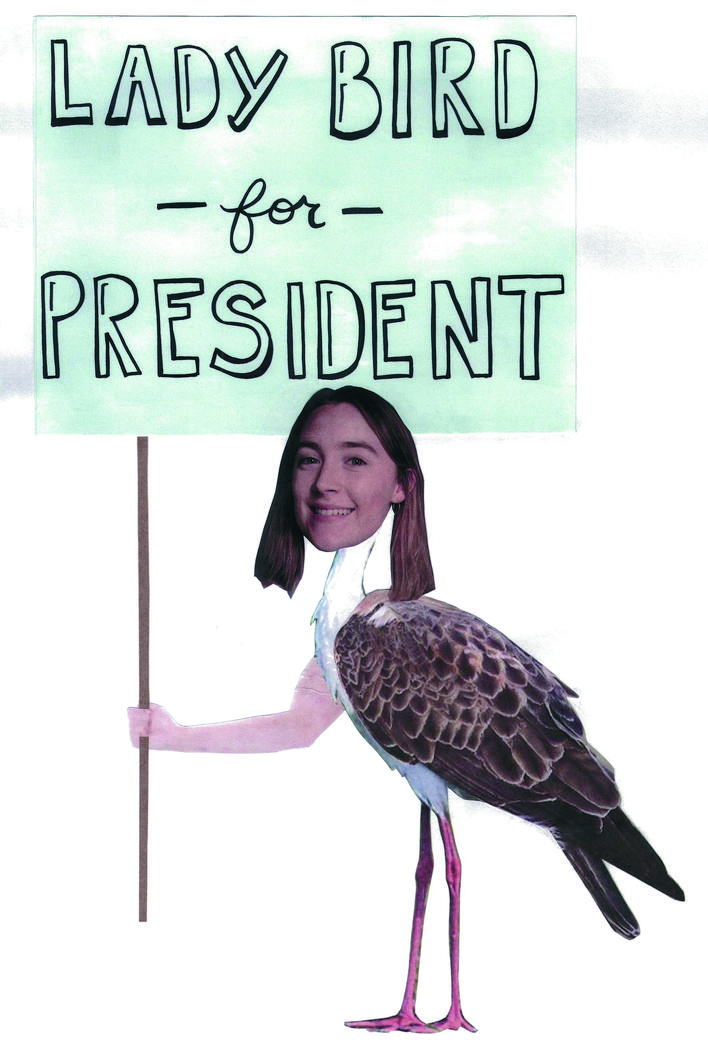

《伯德小姐》这一译名看似缺乏有效信息,也可视作是一种留白。尽管克里斯汀在电影里用了人头鸟身的竞选海报,我们仍然不能完全肯定伯德小姐指的一定是鸟。

在约翰逊夫人的老家得克萨斯州为影片做宣传时,导演和编剧格蕾塔·葛韦格总是被问起,怎么想到用曾经的第一夫人的名字当片名。葛韦格解释,在创作时从没想到过约翰逊夫人。早先,她已经写好很多片段,正在苦苦思考怎样将写好的片段穿起来,有一天她不知怎地在纸上随手写下这样一句话:“为什么你不叫我‘鸟女士’呢?”起初,她也不明白这句话是从哪里跳进她脑子里的,后来想过,也许是早年读过的《鹅妈妈童谣集》里一首古老的童谣给她留下了印象:“瓢虫(Ladybird),瓢虫,离家飞去/你家房子着火了/你家孩子烧着了。”

在笔者看来,导演这个灵感迸发的瞬间,好像是女主角克里斯汀从那些段子里活了过来,向导演喊话一样。

近来,《伯德小姐》一直头顶着“奥斯卡热门电影”的帽子。其实,在第90届奥斯卡金像奖上,这部片子虽有包括最佳影片在内的5项提名在手,却落得颗粒无收、纯粹“陪跑”的结局,不难料到。

小镇青年在纽约,在颁奖季里并不是什么新鲜题材,两年前还有一部《布鲁克林》在奥斯卡金像奖上“陪跑”,两部片子连主演都一样,都是西尔莎·罗南;相对于其他最佳影片竞争者,如《水形物语》《至暗时刻》《敦刻尔克》等,《伯德小姐》从立意到格局都显得局促了,和《布鲁克林》一样,没有在这个题材里翻出更大的水花来,在金像奖上先混个脸熟罢了。好在《伯德小姐》有股灵动劲儿,这也是有自传色彩的作品的长项,比起撑不起大而无当主题、大帽子扣小头上的《水形物语》,显得接地气多了。

我们留意到,克里斯汀一家住在美国加利福尼亚州的首府萨克拉门托,那里正是格蕾塔·葛韦格的家乡,她本人也和克里斯汀一样是在纽约读的大学。“那些老把加州享乐主义挂在嘴边的人,一定没见识过萨克拉门托的圣诞节”,葛韦格在《伯德小姐》的片头引了一句同乡女作家琼·狄迪恩对家乡乏味生活的抱怨,这里正好对上2012年的影片《弗兰西丝·哈》里,女主角回到萨克拉门托过圣诞节的情节,而这位女主角正是由格蕾塔·葛韦格饰演。

由此,不难看出此片的自传色彩。考虑到葛韦格自述少年时是乖乖女,《伯德小姐》当然是想象出来的不一样青春,可惜《伯德小姐》没有像《鸟人》一样拓展出真实和想象两重空间,只做成了一部节奏明快、情节流畅的小品。

不论是“鸟女士”,还是“瓢虫女士”,“离家飞去”是共同的主题。《伯德小姐》有美国电影里女性青春题材各种常见的桥段:在社团活动里认识新朋友,申请大学遇波折,对家人从不理解到和解,最好的朋友从疏远到和好,一度沉溺于虚荣的小圈子但最终醒悟,短暂的初恋等等。这些程式化的桥段在《伯德小姐》里统摄在一条情节主线下,才不至于散架,这就是促使克里斯汀在片子开头跳车的原因:在父亲失业、哥哥找不到正式工作、母亲艰难维持一家生计的情况下,母亲强势地希望她在家乡附近上大学,而继承了强势个性的她,则一心想去东部富有文化底蕴的大都市求学。

“你是哪里人?”在初到纽约的一个聚会上,新认识的男孩大卫问克里斯汀。“萨克拉门托。”她回答说。男孩显然没听说过这个地名,又问了一遍,她快速改口说是旧金山。男孩说,旧金山是个好地方。

从《教父》《美国往事》到《安妮·霍尔》,从《金刚》《曼哈顿》到《西雅图不眠夜》,打上纽约标签的影史留名之作,几十根手指都数不过来;同在加州的洛杉矶,因为坐落着好莱坞,也收获了电影界的无数情诗,比如去年奥斯卡奖上虽败犹荣的《爱乐之城》。可是有几部电影爱过萨克拉门托呢?用了这座城市航拍镜头的《美国美人》,批判的正是死气沉沉暗藏危机的美国小城生活。

而正是到了这座向往的“精神故乡”,人在异乡为异客,克里斯汀才从“鸟女士”或者“瓢虫女士”变回了克里斯汀。出身于天主教家庭的她,去纽约前在家乡教会学校里一向格格不入,甚至和同学一起在修女老师的车上恶作剧,笑话修女嫁给了上帝。纽约的那场聚会结束于失控的宿醉,克里斯汀被男孩送到医院,第二天清晨,她从医院出来游走在街头,一脸怅然若失,竟然不自觉地被陌生教堂里传出的歌声吸引,走进去倾听,在已经花掉的眼妆下有泪光闪动。

看片的时候观感还说得过去,写到这里只觉得桥段太过老套陈腐,纽约的这部分情节,又是在做奥斯卡八股文了,简直比萨克拉门托的圣诞节还要乏味;完全支撑不起来“精神故乡”黯然失色这一层意思。对比之下,表现人物对小镇生活在精神上的皈依,名作《风云人物》或者《土拨鼠日》显然厚重得多,也动人得多了。

《伯德小姐》真正有点动人的,是母女之间的情感碰撞。不少观众都说起,《伯德小姐》让她们想起自己和妈妈。

克里斯汀和母亲,都是既感性又倔强的人,像镜子一样照出彼此。故事开头,两人只是听广播剧都能听到一起流泪,但是转瞬之间因为各持己见就吵到跳车了。母亲的倔强也不输于她。在克里斯汀偷偷报考纽约大学成功后,母亲在女儿上飞机前一直坚持不和她说话,虽然她想写封信给女儿,表达她的爱和支持,反反复复写了很多版本都放弃了,好在这些信被父亲从垃圾桶里“抢救”回来,还是赶在克里斯汀上飞机前给了她。

那天清晨从教堂出来后,克里斯汀终于鼓起勇气打电话给家里留言,告诉母亲,在她临走前彼此不说话的日子里,她已经开始反思,开始爱上家乡。“妈妈,当我拿到驾照,终于能上路开车的时候,我发现自己从来都没有意识到,萨克拉门托是一个那么美丽的地方,似乎每一个细节、每一个弯道,都是那么美。”

看,终于也有电影给萨克拉门托写情诗了。