新书品荐

《北京的隐秘角落》,陆波著,社会科学文献出版社2018年1月出版 《北京的隐秘角落》是“腾讯·大家”专栏“北京的隐秘路径”开设两年来的作品合集。依作者自序所述,书中文稿大体包括两类,一是通过考察北京城隐秘角落的文物遗存,来挖掘和畅想与之有因缘关联的血肉人生,二是借由追寻地标古建或市镇街区沧海桑田、物换星移的变迁踪迹,展现北京作为生活和思想双重空间的历史纵深。事实上,书中所收的20篇作品,大多同时糅合着从物质和文献遗存发掘世情人性、又从具体的人生遭逢推展出时代性的精神风习这样的思路和文脉。 如《姚广孝,庆寿寺双塔下的过客高僧》《一代国师,怎落得大清国内无人睬》,对于辗转在皇权和佛法两界的明人姚广孝和清朝迦陵和尚的行迹与心态的刻画、评述;又如《一位皇后生前身后的信仰依靠》《把一辈子活成了阴影的悲剧皇后》,对于明万历皇帝的母亲李太后热心供佛礼佛,不断出资修建寺庙、印制佛经,以及清末隆裕皇后空负着尊贵的家世背景和显赫的个人身份,大半生像一抹阴影似的幽居深宫、自甘落寞,这两种外在做派截然不同、但内心的本分善良却与宫廷女性的活法如出一撤,所作的史料钩沉和心理分析,都不仅在写作方式上显现出了用直观可感的一座建筑或一片建筑空间,来辐射和归集人事铺陈的共同特点,而且也产生了赋予古旧的历史建筑或建筑空间全新含义和全新况味的效果。 在《明末乱世中,居然有这么两个说走就走的文青》《两位退翁先生与樱桃沟的陈年旧事》《京城荒僻处,隐藏着跨越了六百年的国宝级文物》《明清两代大太监的一种奇异传承》《一槐一柏一柳树,一座七百四十年古镇的守望》等篇中,“北京的隐秘角落”这一主题里的“隐秘”,指向了长期被有意或无意地遗忘、忽视或遮蔽了的城市文化史上的某些片段和侧面。由此,北京城市地理志的经典之作《帝京景物略》的两位著者刘侗、于奕正,一反在别处通常是只露其名而不显其行的符号化状态,在书中得以登场亮相,呈现他们生逢乱世而散澹自持、以无为之心行有为之事的处世风度。同一条樱桃沟,穿越新旧两个时代,历经同以“退翁”为号,生平遭逢和人格境界既异中见同又同中有异的两位主人的开垦、营造,而一路迤逦变幻,出落为今天面目的一段离奇故事,也才在书中完整道出。 相形之下,令人倍加感慨的是书中以整整两个篇章,详细梳理了明清两代太监群体中的一批权贵人物,对如今尚广有遗存的京城西部和西北部以至老城区内的大量寺庙道观,都有兴建、维护之功的一段史实。并且,在直面北京城市文化史上客观存在的这一页之余,作者还深切地揭示了它背后隐含的文化机理:社会畸零者更需要寻求、建构自己的精神归宿,同时也会为此形成更急迫、更执著的实践意志和实践激情。 《北京的隐秘角落》里的各篇最初都是为在线发表和网络阅读而写的。但它形式上的那份别致和内涵上的一层厚重,也许只有在合为一个整体、出版成一本纸质书之后,才能被读者以细读的方式慢慢感知。1990年代在文坛风行起来的文化散文,侯仁之先生在历史地理学领域开创的北京城市历史地理研究,都和它有一眼能够看得出来的形神两面的密切关联。但它坚守从世俗与佛教、社会中心和社会边际的交互对观的视角出发,致力于发现更具全景意义的历史本相、表达更具人性温暖的深度关怀,这样的写作姿态,已经足够和它所依托的知识基础和文学背景拉开距离。期待它的续篇在提炼更精粹的标题、锻造更风格化的措辞、保持个人意识鲜活灵动的行文穿插等方面,做得愈加自如妥帖。

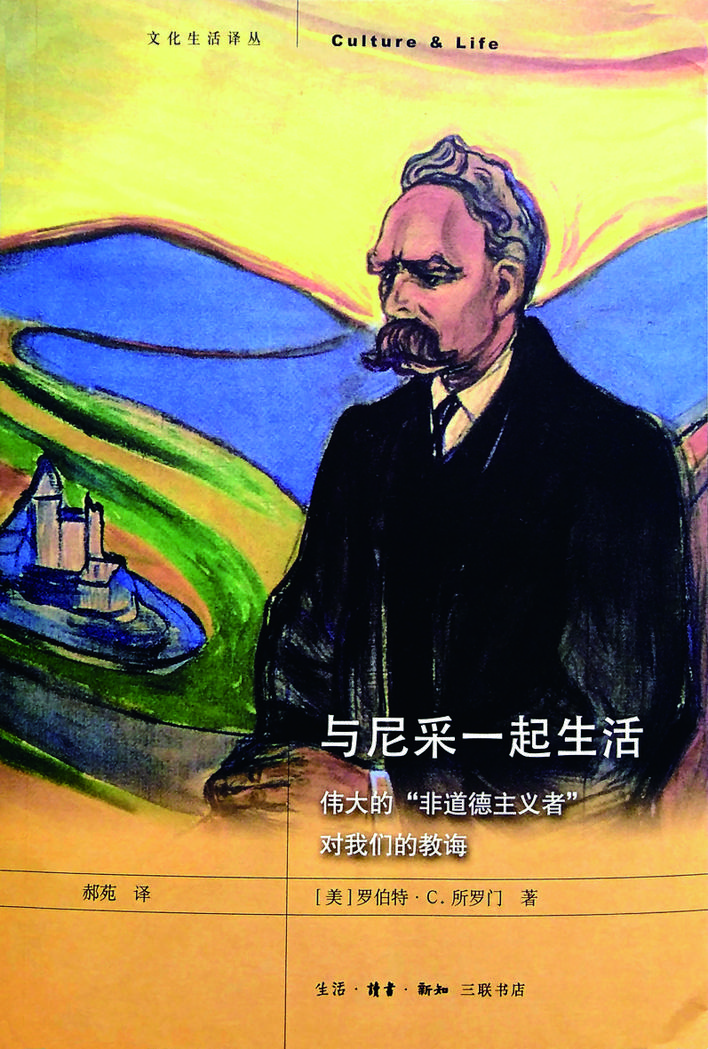

《与尼采一起生活》,【美】罗伯特·C.所罗门著,郝苑译,生活·读书·新知三联书店2018年1月出版 尼采其人其文进入汉语世界,至今已逾115年。如果有谁说,整个中国近现代文学和文化的发展进程中,贯穿着一部接连不断的尼采接受史,那一点也不为过。但正如这本《与尼采一起生活》的作者、美国当代著名的哲学家尤其是尼采研究名家——罗伯特·C.所罗门(RobertC.Solomon,1942-2007)所说,在流行已久的文化言论中,尼采常是作为痴迷权力、喜好残酷、对自我和他人的苦难一概持嘲弄态度的反常者和叛逆者的榜样而出现的,“他为人们提供了一个借口来谈论不道德的、冒犯宗教的、亵渎神圣的东西”。 而作者在这本书里所要做的,就是用正面的立论、阐释,对此予以彻底的辩白和澄清。全书八个部分,包括方法论和概论性质的导言与逐层申论的七章。在导言中,作者把尼采的哲学从原则性和普遍化的伦理理论的领地,释放到了个体生存论的道德哲学情境中。依作者看来,“尼采最重要的美德是,他不会否认残酷的现实或人类的悲剧,相反,他会越过我们的苦难去直视生命本身的奇迹。”这里所谓的“越过”,首先是肯定和接纳,然后才是超越其上,与普遍化和原则性的伦理学高调的凌空抽象根本不同。基于这一出发点,在第一章中,作者特别探究了尼采从主奴两种道德的区分推展开的道德批判。它表面上是以尼采自己所定义的那种起于怨恨的奴隶道德作为靶子,实际上瞄准了一切“大写的道德”。这种批判思路,在第二章中,被归结为与康德式的功利主义伦理学在方法立场上直接对立的“尼采的道德视角主义”。 题为“尼采的激情”的第三章,或许会受到很多作家和艺术家读者的由衷欢迎,因为这一章着力搜集和阐释了尼采碾平情感与理性之间古老疆界的种种观点。情感不但不是非理性的,而且情感本身就具备合理性。甚至,合理性实质上也只是由情感汇聚而成,或者干脆就是情感的衍生物。按照尼采本人的这种认识逻辑,谁要把他称为“非理性主义者”,那就不仅仅是荒谬,而且还落到了恰好该遭他所持的这柄激情合成的理性批判之锤猛击的境地。在正视和重视激情对于生命价值的重要支撑作用这一点上,尼采和西方历史上公认最伟大的理性主义者柏拉图、笛卡尔、斯宾诺莎、康德,完全处于同一队列。 而在进一步辨析情感的深层形态及其作用机制方面,尼采又预见了弗洛伊德的心灵地形学理论,即精神分析学的自我意识结构图式。但尼采的独特和可贵之处,是他绝不在单一视角下的肯定认识上止步。对于类似弗洛伊德的“本我”或“无意识”那样的深层情感,他同样抱有冷静的怀疑,并且因此而将“无意识里的自我欺骗”归结到情感或动机之外的范畴,以至得出一种莫比乌斯环式的判断:深层情感的内核其实就是深刻的见解。 第四章“尼采论怨恨、爱与同情”和第五章“尼采的肯定的伦理学”,细化了前三章中关键观点的讨论。第六章“尼采的美德:他会怎样塑造我们?”罗列、解析了尼采的论学著作和人生实践中表露过的各项美德。第七章“尼采的存在主义”把尼采的道德主张和哲学思考,放在存在主义的理念镜像中,进行审视和归纳。这些显然更琐细、也更烧脑的内容,和前面几章明快得多的有趣讨论一样,值得细读深思。