一

写字画画一直是我的爱好,将会伴随我一生的爱好。我曾“专业地”学习美术,整整三年,在我很小的时候我的梦想是成为一名画家,然而这三年的时光基本上“摧毁”了我的这一念头。我可能会成为一个以绘画糊口的画师,大约也可以糊得不错,但永远和“大师”们会有永恒的距离。三年的专业学习,更让我看清的是才气上的差距。

当然,在学习绘画的那个岁月,我不可遏制地喜欢上了写诗。激情的转移也是一个问题,但不是首要的。我觉得在绘画上我缺乏开宗立派的能力,而仅仅做一个迟到的跟随者,我也非常非常地不甘心。我承认,这是老老实实的大实话。

二

爱好,其实很“耗费”。我说的不只是笔墨纸砚的耗费,更为重要的是它会耗费时间和精力。刚毕业的那几年,我有时还坚持书画“日课”——可一旦开始就完全停不下来,本来只想画一小时,或者一个半小时,然而画到一半儿如此停下很不甘心,何况还有墨色、颜料的干与涸,如果停上半天可能会影响到效果。于是,一小时变成了两小时,变成了半天,以至变成了整整一天。

雷平阳给大解写过一幅字,叫“丧志之玩”,对我而言对书法和绘画的喜爱几可谓丧志之玩——我在年轻的时候,当然更醉心与更虐心的是写作,而如果继续书画,将会“耗费”掉我大量的时间。不光是写与画,读帖与读画也会随之耗费时间,即使停下来这一天并没有画画也没有读贴读画,但脑子里还总是想笔墨应怎么用……我在年轻的时候,对于写出好作品来的急迫远比现在要急迫得多,那才算是真正的急迫。在经历反复的掂量之后,我决定放弃。不然,书画真会成为我的“丧志之玩”。

一停,就有十几年之久。我书桌上的画册越来越少,笔墨纸砚也尽数一一丢掉,直到2008年。

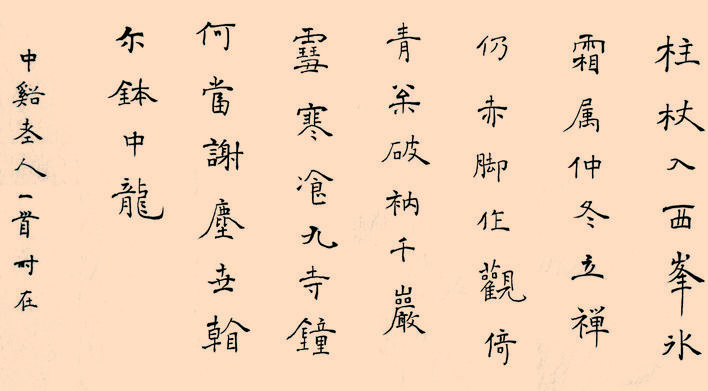

这一年,我去鲁院学习。几乎是后半段我才算认识了李晓君,也正是在他的影响下我才“重拾”书画。如果说之前我的“丧志之玩”更多投入在绘画上,那之后,我更多地转向了书法。第一次,我从李晓君那里感受到了米芾的好,之前我并不觉得米元章的“刷字”有什么,甚至觉得丑;第一次,我从马笑泉的引荐中懂得了王铎,之前我同样不觉得他有什么特别之处。

我发现我惯常以为好的,其实一般或者都不如一般;而我原来以为不好和很不好的,其实恰是高度和高峰。

见识很重要。这句话反复地被人提及,而我也反复地不以为然。但在2008年,我在李晓君和马笑泉的“帮助”之下开始领略王铎与米芾,才知道这句很有真理气息的话,是那样的道地、中肯、有见地。

三

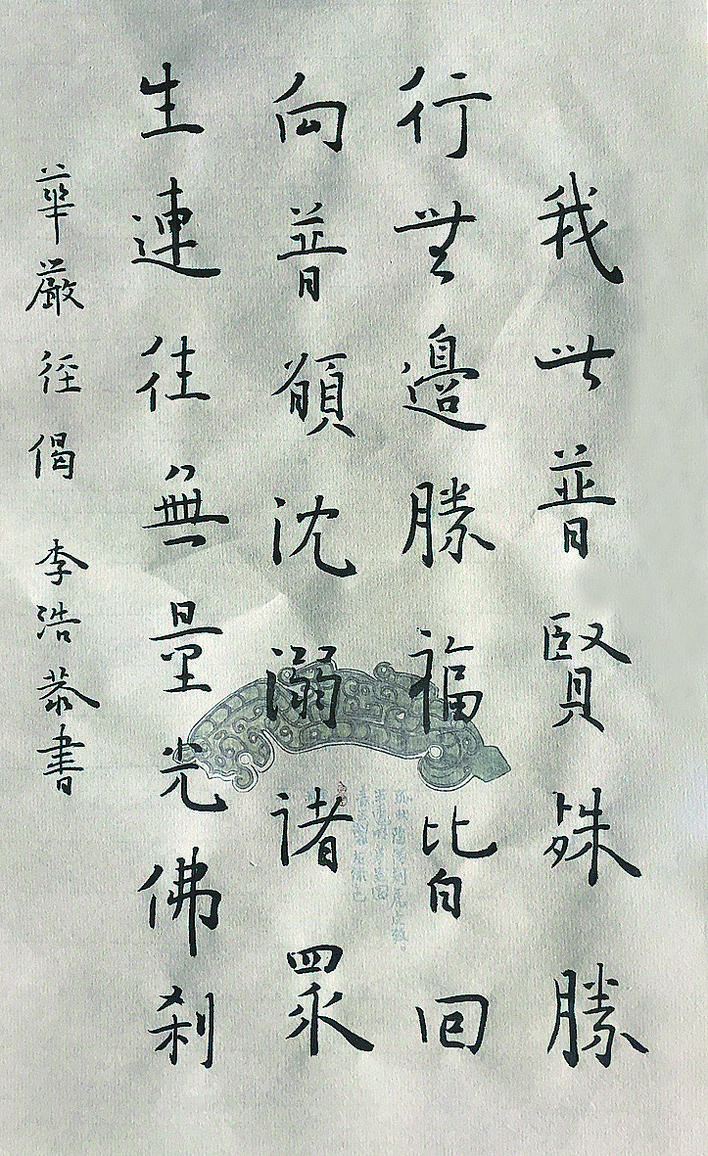

尽管我反复地将自己学习书法和绘画称作是“丧志之玩”,但我必须承认而且是很认真地承认,我从自己对于书画的学习中受益很多,其中也包括对文学的滋养。

不只是“知识”,在小说中出现足可以显得内行的知识——如果是必须和独特的需要我当然会将这方面的知识放置在自己的小说中,以增加其丰富度和陌生感,但我并不看重这些。我所谈的滋养更为内在。

一是观察角度和细微,以及细微处的微和妙。这是美术和书法训练所带给我的。

二是整体的布局感,以及语言、叙述、故事所呈现的色调——在每写一篇小说的时候,我都会首先设想它的速度,它的用词,以及这速度和用词所能呈现的色彩感。

三是协调与统一,它也是在我学习书画的过程中所在意并运用于写作中的。

四是场景的设计,我在小说写作的时候时常会默想:这个人应从哪里进来,他如何在场景中突出出来,光应当从何处进入才能保障效果最佳,他如果移动会移动到什么地方去……我会悄悄地给自己构图。

四

现在,我在师范大学任教,教授写作。而我的教授方法,更多地来自于当年的艺术学习,我认为它运用到文学中同样有效,而且真的有效。因为,我所有教给学生的,多是“经验之谈”而非理论之谈。

在学习美术的时候,我们的主体课有两项:写生,临摹。我认为小说的写作也应是这两门课和这两门课的延展。写生,就是到生活中去,到生活中捕捉,到生活中体验,看同样一件事谁还能有新的并自恰的角度,谁还能有抓住主要和本质的能力,看谁的造型更准更妙。而另一课,临摹,我以为更为重要——但在我们的习惯教育中这一点经常受到轻视,可轻视它,我们的文学和文学审美就要付出加倍的代价。我愿意和学生们“亦步亦趋”地拆解、临摹经典小说的种种设计,在这一拆解和临摹中充分体会它在设计中的高与妙,其合理性与有效性,在这一基础上再追问何以如此,有没有更好的可能?在最初的阶段,我反而倾向于“就是有更好的可能,也首先按原样临摹,哪怕是你觉得明显的瑕疵”——有时候,这瑕疵也许是我们见识上的问题,是我们一时无法体会的沉涩丰厚。

在写作中,我们似乎从不强调临摹,而愿意直接“创造”,而且我们还有着丰富的“影响焦虑”,总怕有临摹的痕迹——可不从临摹入手,你大约无法充分地体会前人的经验和这些经验的运用,无法把真正的、内部的文学知识学到手,在这一前提下你的创造很容易在几年的时间里只在简单的问题上打转儿,技术一直不过关;或者你这样的天才把前人已有的经验又发明了一遍,甚至都不如前人总结得好。可在我的艺术学习中,临摹是不可少的,而我也真的从中受益、大受益。

三年以及更久的艺术学习还给了我一个坚固的理念,“不堕俗格”。俗,对我们这些学习书法和美术的人来说是第一敌人,俗,等于是死刑,而且从不设缓刑。无论是书法还是美术,我所接受的教育都是:对一件艺术品最高标准是“不俗”,而“俗”,则直接将它排除在艺术之外,不过是蒙骗傻瓜和外行的“货”而已。它也直接影响到我对小说、诗歌的判断,我固执地把不俗、“不堕俗格”看成是文学的重要标准,甚至是第一标准。

五

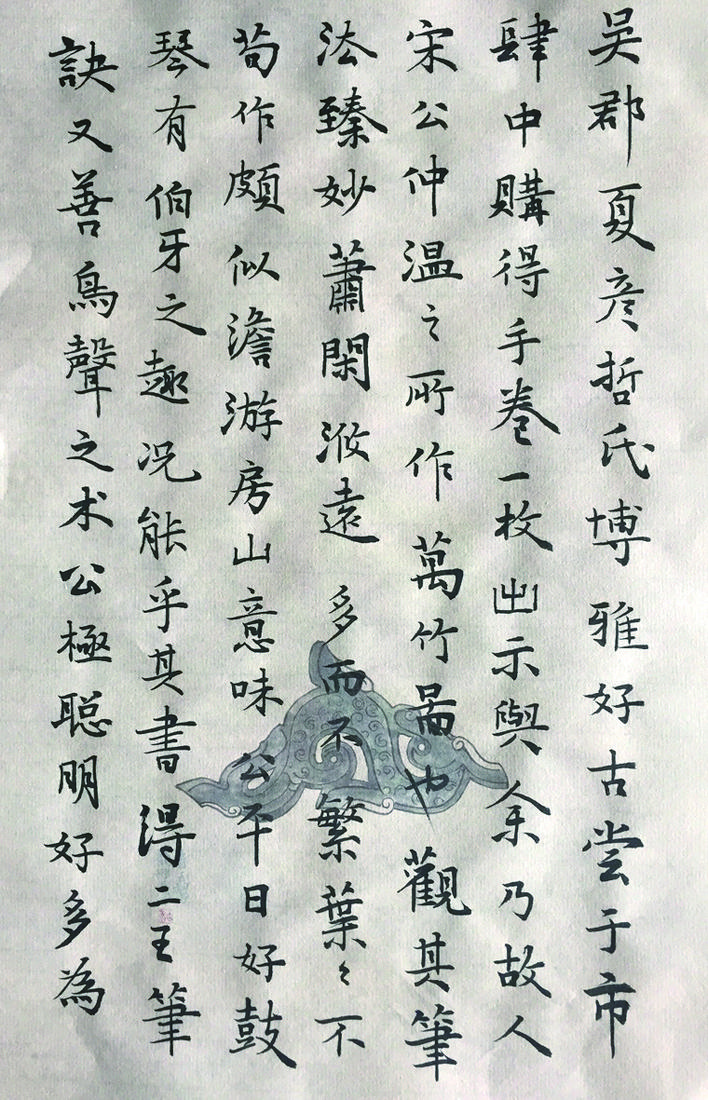

有一些书法家、画家朋友,譬如胡庆恩、冯宝麟、平之强、刘树允、江书学、吕铁元、田雨潇、陈凤壬……我愿意成为他们的朋友,从他们那里得到,而且,我也的确从他们那里得到很多。

某年,去往雷平阳书房,他告诉我他书法的受益在于一是读帖,二是盯着书法家们看他们怎么写。他告诉我,那些书法家们各有不同,但有一点是共通的,就是“力量要送到”,他的示范也让我受益良多。

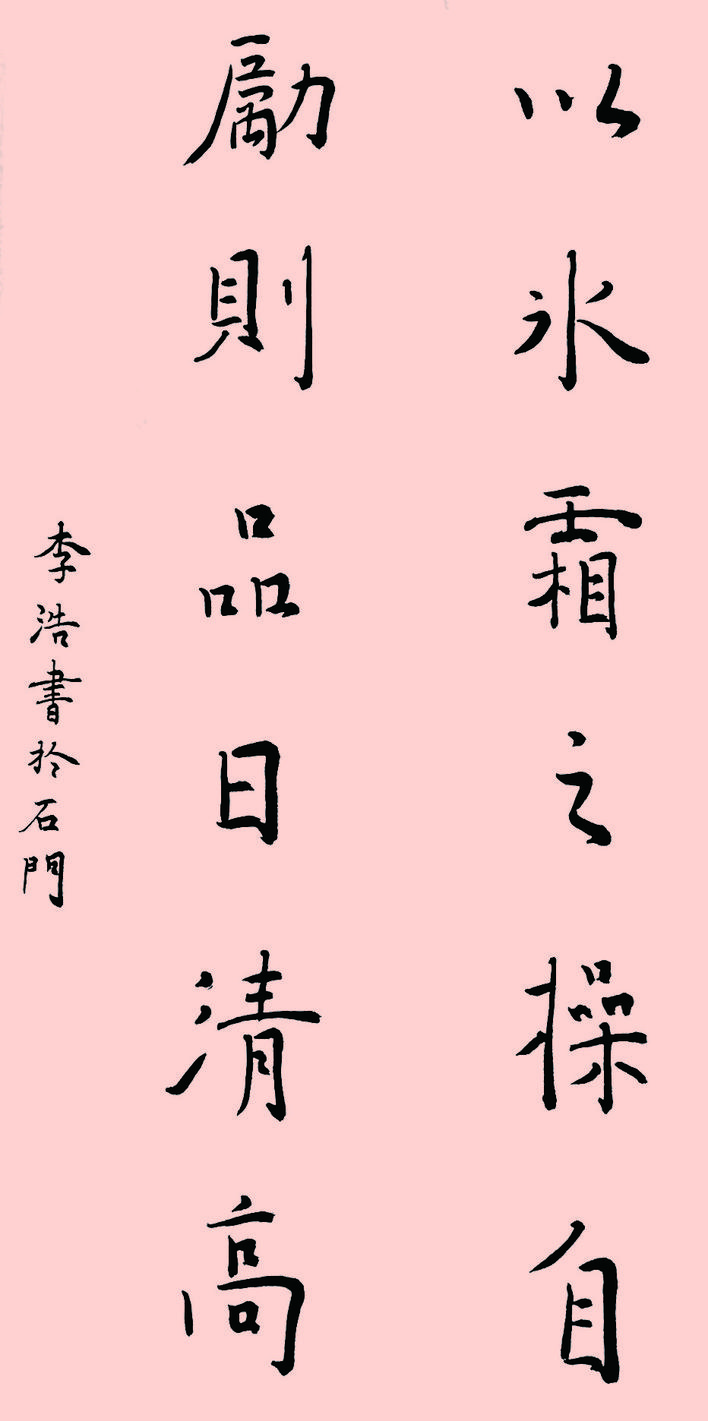

作家徐则臣说我的字不懂得放,“小学生的字”——我承认他说的有道理。我的字的确过于内敛,相对而言中宫紧,于是我用几年的时间从王宠、黄庭坚的楷书,以及喜爱的魏碑中寻找,试图让自己能变一面目。

在我们的传统中,有许多高雅、有趣、有着含蓄之美的事与物,譬如书法、绘画,譬如茶和茶道,譬如种种的玉石及美器……它让人着迷,让人沉浸,让人感觉穷尽一生也依然是远远不够的。一旦进入,则很难再从中走出来,这既是其魅力,也是其“丧志”的地方。