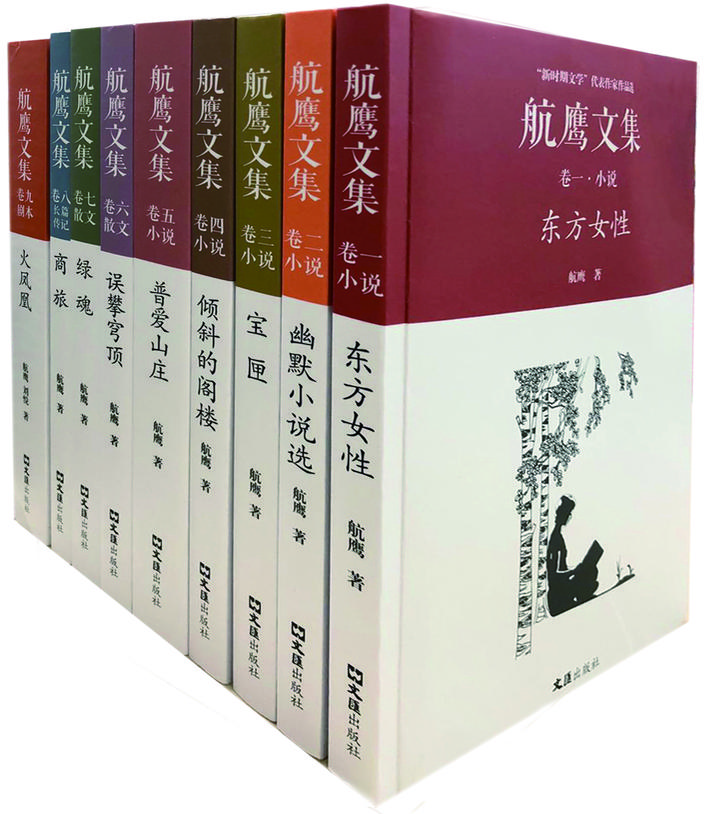

今年是改革开放40周年,新时期文学正是伴随改革开放逐渐发展起来的,而作家航鹰以自己的创作成为了新时期文学的重要作家之一。《航鹰文集》是新近由文汇出版社出版的作家自选集,近300万字,分9卷,收入了其大部分文学作品。其中小说卷五册,为《东方女性》《幽默小说选》《宝匣》《倾斜的阁楼》《普爱山庄》,散文卷由《误攀穹顶》《绿魂》两册构成,传记《商旅》、电视剧本《火凤凰》亦在其中。

日前,由天津市作协、中国作家出版集团、中国现代文学馆、文艺报社、文汇出版社联合主办的“《航鹰文集》出版作品研讨会”在京举行。与会专家学者研讨了航鹰的写作风格特色,认为她的创作以“女性文学”创作为主,始终关注社会生活的各个层面,是最接“地气”的作家之一,其小说中的人物和情节几乎都有生活原型,可以说,她是较早具有非虚构文本意识的作家。明年是航鹰从事文艺工作60周年,与会者对她几十年来笔耕不辍的创作精神和创办近代天津博物馆等文化公益事业的执著热忱给予高度肯定。现摘要刊发部分专家学者发言,以飨读者。——编 者

何建明(中国作协副主席):

首先祝贺《航鹰文集》出版,为一个为新时期文学作出贡献的女性作家举行作品研讨会特别有意义。一位女性作家同母亲这个词连在一起,总是让人感觉到有一种特别的情怀,温暖、善良,这种感觉在我和航鹰大姐二十几年交往当中是很突出的。这是对于一个作家一生文学品质最重要的肯定。对她的作品我研究不够,但是我对她人品的了解远远超过了作品。一些作家没能成为优秀作家和杰出作家,就在于他们缺少这样的情怀。一个作家能不能写出好作品,跟他的人格、道德、人性有很大关系,所以我很看重这一点。

新世纪以来,航鹰的精力转移到了博物馆建设中,但是她的文学思想、文学光芒在年轻时候已经定下来了,没有变化,只是在另外一项事业上,塑造一种可以传承的历史,她依然做了文化人应该做的事情。这两点让我对于航鹰大姐,这样一位母亲、一个女作家非常尊敬。

李彬(天津作协党组副书记):

航鹰作为天津市文学事业带头人之一,和其他非常有成就的作家一样,都是天津作协宝贵的文学资源,为天津文学发展、文学创作从“高原”走向“高峰”作出了重要贡献。航鹰在创作之余创办了近代天津博物馆,该馆作为一个涉外接待博物馆而声名远播,凡是从国外到我们天津旅游的,特别是欧洲一些文化学者都曾经拜访过这里,它已经成为天津五大道非常有名的地标。航鹰年逾古稀,文学创作宝刀未老,语言优美,特色非常鲜明,这种文化现象也非常值得文学界研究和重视。

张春生(天津社科院文学研究所原所长):

航鹰的创作经历,由搞舞台美术进而写剧本,然后写小说,中间穿插着写电影电视剧本,常在剧本与小说之间转换,使她有些小说有着明显的戏剧性元素。上世纪80年代有一种崇尚“情节淡化”的倾向,如今看起来航鹰的另类写法却自成一格。所谓戏剧性小说,主要表现在有一个好故事,各种对立的人物的“贯穿动作”形成的矛盾冲突。包括人物的内心冲突,情节发展的递进性,危机的叠加、高潮的形成等等,例如《东方女性》《倘若房间没有第四堵墙》和《写了遗嘱的人不该再活着》等作品。文学是最能打破家庭的墙,乃至人的内心之墙,谙熟剧本结构的航鹰兼有一支文学之笔,在“戏剧”和“小说”两个艺术空间深入笔耕,这是她的优势。

航鹰的创作在小说与影视戏剧之间的转换,还体现在善于揭示城市的一隅,特别是平民的一般生活。因此,世俗社会成为她的艺术氛围和人物活动的土壤。这也反映出她对城市市民生活的熟悉与关注。例如《过街雨调钢镚儿》和《老喜丧》等等,就是对市场经济下的人生躁动,做了社会出现新矛盾的深层揭示,即在富裕之后如何恪守情操和延续传统道德,航鹰对精神境界被物质绑架的某种担忧是很有意义的。

刘颋(《文艺报》评论部主任):

航鹰作品里一个最直接也是最明显的特征,就是正面直接及时表现正在发生的生活中的善、爱和美。比如《明姑娘》《金鹿儿》《东方女性》……一般来说女性作家比较擅长于在狭小的心理空间搏杀,但是在这种小的空间里面搏杀之后她的出路在哪里?她如何为她的搏杀找到一个文学存在的意义和价值的出路,这是一些年轻女作家作品的瓶颈。但是航鹰作品的理想性给了她小格局搏杀的大出口和大未来。《倾斜的阁楼》这个作品就很有意义,通过表现被地震损坏城市的重建来刻画人的心理重建。在今天来看,这个大的重建和小的重建、大我和小我、社会和家庭的双重重建齐头并进,文学逻辑和生活逻辑的完成度都很高,这个作品在今天依然是一个典范,具有很高的价值意义。

航鹰的小说语言非常有特点,带有上世纪80年代文学叙事的痕迹,她的小说结构较疏松,语言自然生动,有世俗的泼辣味、百姓的幽默,同时也接地气,这构成了她的小说语言有别于其他作家作品的辨识度。重新挖掘、重新论述航鹰小说的语言艺术,包括对叙事主旨的完成,对于今天的创作来说有很大的意义。航鹰的小说还具有很大的社会学意义和历史价值,它给我们描述了一幅新时期以来社会变革具有历史学意义和社会学意义的清明上河图,因为她写的都是非常接地气的百姓生活,家长里短,对于今天来说,一个作家的创作必须有时代的记录和时代的反映,作品的时代精神对记录一个时代来说是必不可少的。而航鹰因为这种直接大胆、不加掩饰的叙事追求,所以作品呈现出一种“清明上河图”般的气质。

吴义勤(中国作协书记处书记):

我代表中国作协对航鹰作品研讨会的召开和《航鹰文集》的出版表示祝贺。航鹰是新时期中国当代文学非常重要的作家,她写了大量文学作品,在多个领域都取得骄人成就,多部电影电视作品获得了全国奖项,受到了观众的欢迎。航鹰的作品在新时期文学史上独树一帜,首先她的主题非常独特,聚焦于真善美爱,充满了一种正能量,特别是短篇小说《明姑娘》感动了无数人。她始终保持对人性、爱与社会的信仰,呼唤人性中那些美好的东西,这些作为新时期文学非常重要的维度,在今天也不过时。航鹰的文学语言非常有魅力,有地域特色,幽默率性富有感染力;语言与笔下人物紧密结合,展现了对文学既简单又唯美,甚至不乏浪漫的一种理解。她是一位著名作家,但依旧保持童真乐观的情怀,文如其人,她的这种人文情怀是很感染人的。像航鹰这样的作家的存在,对我们新时期文学来说是非常可贵的,也是值得珍惜的。

航鹰在博物馆事业上也为作家开辟了一个新的领域。我曾参观过航鹰创办的近代天津博物馆,确实很震撼。这些年她在博物馆事业上投入的精力和取得的成绩是非常值得我们学习的,近代天津博物馆对天津文化事业和天津城市史建设作出了巨大贡献,在天津的文化史上写下了浓墨重彩的一笔。

桂国强(文汇出版社社长):

文汇出版社出版了由《东方女性》《幽默小说选》《宝匣》《倾斜的阁楼》《普爱山庄》《误攀穹顶》《绿魂》《商旅》《火凤凰》9卷作品组成的《航鹰文集》,经出版社反复研究讨论,并且得到航鹰本人的同意,在文集上冠以“新时期文学代表作家作品选”的字样,以确认文集的特殊定位。我们之所以作这样的考虑,是因为航鹰的作品具有那个年代的时代意义。航鹰的文学作品大多数都发表在上世纪八九十年代,那是个拨乱反正、思想解放,中国开始改革开放的转型时期,中国社会发生了巨大的变化,人们的思想也空前活跃,航鹰正是用她的笔以各种文学样式,真实而又艺术地记录并展示了那个时期的社会万象。因此,从一定意义上来说,航鹰的作品既具有文献价值又具有文学价值,这两种价值的叠加就形成了作品的文本价值和出版价值。

李师东(中国青年出版社副总编辑):

航鹰和中青社有非常深的渊源,《明姑娘》发表在《青年文学》创刊号上。随后《青年文学》又发了她的《枫林晚》《倾斜的阁楼》,中青社在1984年5月出版了航鹰的第一部作品集,她把一些很重要的作品交给了我们出版社。拿到《航鹰文集》,我很认真地重新读了她的一些重要作品,最直观的感受就是上世纪80年代的文学气息扑面而来,那种真诚、单纯、感染力扑面而来。

航鹰对不同的社会生活领域进行了有创意的开拓,这是非常难得的。《明姑娘》在当时的反响是今天想象不到的,被改编成电影、电视、广播剧、配乐小说、连环画,各地报纸都在转载《明姑娘》,当时的作品就有这种力量。航鹰的小说具有向善向上的意义,她是非常早、非常集中、非常自觉表现普通百姓向往美好生活的作家,是给我们读者和社会带来温暖的作家。

付小悦(《光明日报》作品版主编):

追溯一位新时期文学代表作家的创作历程与累累硕果,让人想起一个词语:不忘初心——不忘写作者的初心,不忘文学的初心。

首先,是文学与社会实践、人民心声紧密联系的初心。今年是改革开放40周年,“新时期文学”之发轫正是与改革开放同步的。航鹰作品鲜明地体现了新时期文学热情反映社会现实的特点。其次,是文学创作的初心。如航鹰自己所说:“因为大家都想听故事,后来就有了讲故事人的行当……我想这就是我写作的初心。”所以,航鹰的小说,故事有张力,而技巧则服务于故事,不拘一格,随物赋形,读来“不隔”,一气呵成,也拥有了广大的读者。第三,是写作态度的初心。今天我们讲“深入生活,扎根人民”,航鹰那一代的作家为我们提供了极好的范例。她的作品都是有深厚的生活基础、扎实的采访素材的,正所谓“只是征行自有诗”。第四,是“为文”与“为人”的初心。古人讲“三不朽”,立德、立功、立言。对于航鹰老师来说,几百万字的创作成果,当然是“立言”;近十几年来她忙于创办近代天津博物馆,致力于故乡的文化抢救工作,当算“立功”;而今天各位与会者对她的为人的高度评价,则可说是大家对她的“德”的评价。为文必先为人,崇德尚艺统一,这当是又一个关于“初心”的启示。

赵玫(天津作协主席):

航鹰是新时期文学开创以来最具代表性的作家之一,对于我们天津文坛的特殊意义就在于她异乎寻常的文学示范作用以及艺术引领价值。

在航鹰漫长而充满光彩的创作生涯中,她直面人生,拥抱现实,有了300多万字文学作品,10余部颇具魅力的戏剧影视剧本,她以这些文学和艺术的累累成果征服了广大读者和观众,斩获了众多全国性的重要奖项。

航鹰宽阔的艺术视野、饱满的人文情怀还体现在她积年累月从事天津城市史及西方侨民史的研究中。这两大研究系列赢得了海内外广泛瞩目和高度评价。我们尤其佩服航鹰总是百折不挠地呼吁奔走,踏遍了天津的每个角落,又多次将探寻的足迹延伸到欧美及世界的许多地方,历时多年,付出常人难以想象的艰辛,终于创办了近代天津博物馆。该馆是航鹰倾其大量心血,在昔日的租界区中心,为天津政治、经济、文化、外交、风俗等领域的展示,构筑起的独特的历史画廊。借今天的机会,衷心祝愿航鹰大姐身体健康,在新时代改革开放再度出发的征程中,焕发出更加光彩夺目的青春。

刘卫东(天津师范大学文学院博士生导师):

航鹰的创作题材是非常丰富的,其中有一部分作品贯穿着“爱”的主线。首先是个人层面的自爱。上世纪80年代很重要的一个关键词是“新启蒙”,是个人的解放,是个人在“文革”结束之后本体的重新建造。《东方女性》对人的复杂性的揭示,是最早的对“第三者”问题的阐释,并不是一种政治上的理解,也不是思想上的肯定,而是有一定思想深度、复杂性的对个人的理解。对人的复杂性充分的认识,这就是所谓的自爱。紧接着是仁爱。从张爱玲的《金锁记》开始,小说就有对家庭不同成员之间,带有阴暗的角度的挖掘,这种角度的挖掘通常是被冠以人性的深刻。而航鹰的《写了遗嘱的人不该再活着》等作品当中,表现的却是人和人之间和谐的关系,在很多批评家看来也许会认为这些作品表现的过于简单,展现的甚至带有某些程度的妥协,这恰恰是从自我之爱到仁爱的过程。

再博大一些就是普爱了。普爱是更广泛的建立在人和人类基础上的爱,《普爱山庄》《俗眼观佛门》等作品,以及航鹰跟谢晋导演合作的电影《启明星》,都是“慈善”类作品,她关注孤儿、智障儿童、救助等等,不仅停留在文学作品中甚至付诸行动,包括办《慈善》杂志。这些看似没有联系,其实有非常深刻紧密的关联,它表现的是一个作家逐渐从文本出发进入到社会生活当中的一种普爱大爱。

闫立飞(天津社科院文学研究所所长):

重新阅读航鹰《明姑娘》《东方女性》《前妻》《枫林晚》《红丝带》等作品,是我们重返上世纪80年代的有效途径。《明姑娘》在上世纪80年代曾引起巨大轰动,受到读者的欢迎,与其和当时主流社会情绪与性格构成呼应的一致性关系密不可分。1980年有过一场关于人生意义的“潘晓讨论”,反映了当时人们尤其是青年人的迷茫心态和幻灭情绪。《明姑娘》正是对“潘晓之问”的文学回应与应答。潘晓和男主人公赵灿一样面临着“劫后余生”的“残缺”,“无路可走”,以及由此产生的怀疑与绝望的情绪,这是一代人的现实处境与情感体验。

明姑娘的形象塑造带有的理想化倾向,是小说引起争议的主要因素。对于批评,航鹰虽然承认“由于写作时不冷静,想尽力写得美一些,顾此失彼造成了色调上的单一”。但她同时大声疾呼:“盲人不是低能儿,他们有独到的灵慧!小说中对盲人的生活能力和工作能力的描写,虽然作了必要的艺术概括和渲染,比起生活中他们感人的事迹还差得远!”这种批评尽管表达了文艺圈内的态度与关切,却并不能总是与广大接受群体的审美习惯所一致。明姑娘的大量转载,同时以票数第一的成绩被读者推选为年度全国优秀中短篇小说奖的现实,正是表达了广大读者群体的社会性格与情感倾向,他们为小说的温情所感染,并“以浪漫主义的诗情画意去慰藉他们生活上的残缺。”

施战军(《人民文学》主编):

我在少年时期就读过航鹰的作品《明姑娘》,是在《连环画报》上,美丽明亮欢快的调子令人感动,看不见事物的眼睛和明亮丰富的心灵的反差也令人惆怅。后来读到《东方女性》,在那个时候这部作品是很轰动的,我觉得那是当代中国女性文学中比较早的作品,丰碑式的作品。长篇小说《普爱山庄》在中国是一个很洋气的题材,写得足够复杂,足够有力量。这个长篇的文学史价值至今没有被深刻认识。《普爱山庄》几乎是关于世上最好的母爱的叙事,不仅描写了孩子们的复杂成长,妈妈们的人生也都创伤累累,跟孩子一起向着爱而成长。从航鹰这里,我第一次领略到有中国作家能够整全地写女人,童年、少女、姑娘到中年、老年整个女性世界被航鹰写了一个遍。这是值得重视的一个文学史现象,从当代作品中梳理出属于我们中国的、对世界女性文学产生影响的发展脉络,她的作品是非常好的研究文本。

我们的文学相当一段时间一直追求小我的存在感,航鹰的作品无疑也深具个性,但又开掘出了比自我还要重要和开阔的题材领域——心灵与生命,所以我们看到,从《明姑娘》到《东方女性》再到《普爱山庄》,几乎都深探到了某种盲区里去,在盲区里体味眼睛所看不见的生命状态与温度,她以最大的灵敏度发现心中的那些星光、月光。《普爱山庄》充满了象征,写实的地方非常实,抒情的地方也让你内心非常感动甚至难过,但是象征意味会让你感觉到通透、飞腾的世界,那个世界里万物自在,灵性充盈,世界和人生是一体的,不是一个梦境和现实反照的关系,那只是文学本身、心灵存在状况本身对小说的烛照。《普爱山庄》在一定程度上是被严重忽视的作品,它的主题意义和写法,应该被重新予以价值评估,从中国文学与世界文学对话这个角度,这部小说作出的贡献也应该被我们深度认知。

黄桂元(天津作协副主席):

中国新时期文学有一类作家,其作品或许不具有与主潮有关的指标意义,却以个体的差异性和独特性拓展了新时期文学史的宽度和厚度。九卷本《航鹰文集》种类庞杂,内容丰富,涉及了诸多生活领域和文体样式,构筑了一个印有个人标记的斑斓的文学世界。航鹰书写的独特性在于,是全国读者投票把她推向了文坛,这个事实决定了航鹰存在的独特价值,用时下热语叫“接地气”,其取材与书写带有某种民间草根性质。她的小说游走于文学主潮边缘,取材飘忽不定,注重生活实感,故事雅俗兼备,写法不拘一格,很难归类。她不是那一类私人化、私语类写作的女作家,不会专注于个人小悲欢,沉入一己的“白日梦”难以自拔。由于她具有题材占先的敏感意识,创造了许多“第一”:《明姑娘》是最先书写残疾人命运的小说;《东方女性》最先正面触及婚姻“第三者”问题;《枫林晚》最先涉及老年人情感伦理。这些话题和领域,在如今多元化的文学时代已失去新鲜感,似乎已是老生常谈,但在1980年代初期,却给了文坛和读者耳目一新之感。

小说之外,航鹰的散文、游记,一般都写得中规中矩,明快清丽,意趣雅正。她能够充分调动自身的有关知识、阅历、记忆与艺术想象,融为一炉,精心谋篇,从容挥洒,娓娓道来,阐扬崇高的人生指向与美丽的道德激情。关于《绿魂》系列我写过评论,“航鹰的绿意独钟,是她孕于幼时的情结,苦觅‘绿魂’则是悲天悯人的艺术家气质所然,是她半生绿色梦思的延续”。航鹰自言一向信奉“题材决定论”,并屡试不爽,如今看来,这样的叙事观念显然有其局限性,但她一直习惯于“抢先占领题材高地”,且在那个新旧交替的特定年代如鱼得水,成绩斐然,自成风景。

虞金星(《人民日报》大地副刊编辑):

在改革开放40周年的节点上,重读这些小说具有一种“回顾”的意义和价值。被重读的作品写在历史现场,就是非常重要的一点。比如,1981年发表的小说《金鹿儿》、1982年发表的小说《明姑娘》、1983年发表的小说《东方女性》、1984年发表的小说《宝匣》……它们所讲的故事、叙述这些故事的语言与风格、围绕这些作品的社会反应……这些都比今天单纯的回忆要来得更现场,更有可观的历史信息和丰富的意味。

航鹰是新时期作家里与社会联系较紧密、对社会变迁较敏感的部分作家之一。清晰却不生硬的“社会背景”意识,在航鹰早期的许多作品中有表现。小说《前妻》里,“农大于留”这个历史词汇,是小说故事的起点。比这篇小说更典型的,应该数小说《宝匣》。这篇小说用一只“宝匣”非常巧妙地展示了上世纪80年代票券退出生活的社会转折,尤其适宜在几十年后回头重读。1983年的小说《东方女性》,关注婚恋题材,据说当初受到争议。看似私人的婚恋题材进入大众视野,成为公共讨论的问题,既是作家的敏锐感知与创作勇气,同时也是社会发展到一定阶段的必然。当初的敏感和争议,虽然在今天看来已不是必要,但同样包含了社会变迁的信息。小说家所作的虽然是细节虚构的工作,但在更大的时空视野里,却比论说文章更有历史的保鲜能力。对今天的小说家来说,重新拾起和社会联系、对话的能力,把眼光再放远许多年,或许是一种有益的启示。