●奢侈的视听盛宴有时可能是“心灵快餐”,浅薄的娱乐休闲往往会带来“思想休眠”。真正的艺术是发自内心深处又抵达内心深处的,只有丰富的情感、深刻的思想浸透在意象化的舞台表达中,戏剧演出才会产生“诗意”。

●应该让真正对复杂情感、对人生体验、对人的生命意义有深刻感悟,同时又充满想象力、创造力的舞台表现的“创新”之作成为现代都市文化的主流,也只有那些确有艺术价值、经得起文化推敲和历史筛选的原创精品,才真正“唱得响”、“传得开”、“留得下”。

●中国原创戏剧的文化任务是要“讲好中国故事”,要塑造有生命质感的人物形象,表达有文化深度的情感哲思,而且要运用和发展中国式的艺术表达方式来进行这样的塑造和表达,创造一种中国式的诗化舞台意象,进而达到中国原创戏剧总体性的美学目标——“诗化现实主义”。

“探索”和“创新”的新时期

中国的改革开放已经走过了40年的历程。改革开放首先是一场思想革命,“实践是检验真理的惟一标准”作为一种思想启蒙,在中国社会各个方面引起的振聋发聩的影响是深刻而久远的。改革开放还是一场观念革命,是建立在学习和反思基础上的自我更新。对于戏剧而言,这个学习既是对西方的观念、方法、流派、主义的学习,也是以新的视角、新的理解对我们自己的传统戏剧美学的再学习、再认识、再发现。在这个历史政治社会文化背景之下,产生了中国戏剧发展的一个黄金时代——“新时期戏剧”。

上世纪70年代末至80年代末的“新时期戏剧”,是中国戏剧界思想活跃、创造力解放的10年,也可以说是中国戏剧史上少有的气氛热烈、作品众多的亢奋时期,理论研究和创作实践都有着大幅度的发展。

这10年间,中国戏剧界的同行们在理论上对“戏剧观”问题进行了广泛的、由浅入深的研究讨论,在创作中则对“假定性”处理手法的功效、潜能、魅力作了初步的然而却是大量的、自觉的实验探索。西方现代的各种演剧理论和演剧流派被介绍了进来,尤其是梅耶荷德、布莱希特等戏剧革新家的观念论说和创作实践引起了大家极大的兴趣,深受启发的话剧导演们热衷于利用舞台假定性手段对演出中的时间和空间进行灵活处理。与此同时,中国的话剧导演们或是通过自己的创作体会,或是借助西方戏剧家的眼睛,对中国传统戏曲的审美情趣体现和时空处理原则也产生了新的认识。

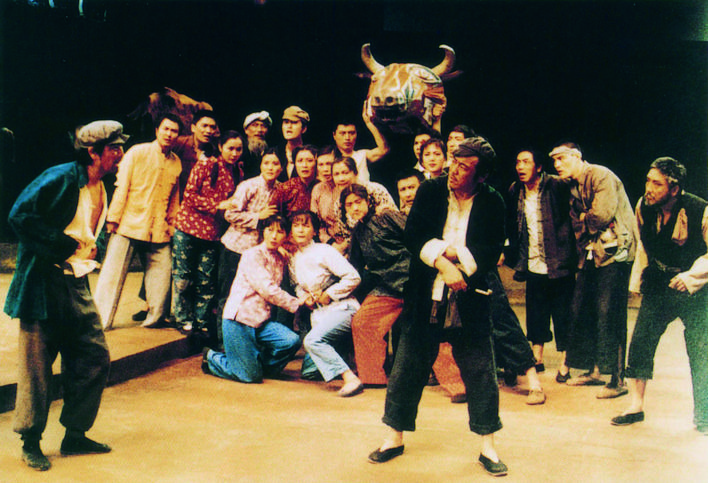

拉开“新时期戏剧”序幕的话剧演出是《于无声处》,而在“新时期戏剧”中刻下鲜明印记、对后来的戏剧创作有深远影响的戏剧演出,是《绝对信号》《狗儿爷涅槃》《桑树坪纪事》等几部力作。还有一大批有艺术特点、有创新追求的戏剧演出,在当时产生过较大影响甚至引起某种轰动性效应,如:《屋外有热流》《街上流行红裙子》《WM·我们》《魔方》《一个死者对生者的访问》《荒原与人》《黑骏马》《和氏璧》等等,以及后来的《死水微澜》。

在“新时期戏剧”的10年中,使用率最高的两个词语是“探索”和“创新”, “新时期戏剧”的戏剧演出常常会被冠之以“探索戏剧”的称谓,而所有的探索、讨论、争辩、反思,其焦点就是“创新”。“新时期戏剧”的社会政治背景是思想解放和改革开放,在这个背景下讨论戏剧探索、戏剧创新,有两个重要话题:

一是反思中国话剧在“文艺为政治服务”、“文艺是阶级斗争的工具”长期影响下积累而成的创作思维公式化、概念化的垢弊,探讨戏剧到底应该写什么。如果说戏剧是“写人”的,那么它应该如何写人,写人什么样的内在精神活动和表现人什么样的生命体验。这其实就是研究戏剧艺术的本体意义。

另一个话题是在国外各种各样的演剧流派、演剧方法被介绍进来以后引发的,中国话剧长期以来以写实主义为剧本创作和舞台创作的正统创作方法甚至是惟一正确的创作方法,这种观念当时受到了前所未有的冲击和挑战,各种以导演和舞美设计为主导的试验探索异常活跃,目的都是为了打破独尊写实的一统天下,寻求戏剧艺术更宽更广的天地。

这两个话题分别涉及对关于内容的模式思维和关于形式的模式思维的双重突破,这本来是戏剧创作中的“创新”问题密不可分的两个方面。但遗憾的是,因为各种原因和局限,除了少数真正成功的范例,大多数的研讨焦点和创作努力渐渐偏重、集中到演出形式的实验探索上,反而忽视、淡忘了“创新”问题的源起也既对戏剧本体意义的重新体认。

尤其是到了“新时期戏剧”之后的一段时间里,这样的偏向更是大面积地、明显地、令人担扰地在戏剧舞台上显现出来,戏剧演出的形式创新渐成气候并得以蓬勃发展,但是对剧作内涵的反思与创新却举步维艰。对戏剧艺术如何表现人生、人性的探索,对如何表现生命的深刻性、丰富性、复杂性的探索,没能更深入地继续下去,没能形成更大范围的共识,也没能在更多的创作实践中得以充分体现,这难免让人产生不满足之感。

“新时期戏剧”突破创作思维模式化的创新目的未能全面、完整地达成这样一个事实,也许可以说是一个“历史遗留问题”,而这个“遗留问题”在中国话剧其后的发展里程中一直没有得到很好的解决,除了少数优秀作品以外,这个问题甚至没有得到更多的重视。

“丰富”和“多元”的新世纪

时光荏苒,岁月更迭,中国戏剧事业随着时代的脚步,随着国家民族发展前进的脚步,从“新时期”跨越时代进入了“新世纪”。

“新世纪戏剧”的话剧舞台丰富多彩且有许多深度创作,我们已经在现实主义的坚实基础上扩展出了广阔的伸展空间,已经具有了成形的现代样态、开阔的国际视野,当然也具有了像样的娱乐身段。

中国国家话剧院、北京人民艺术剧院、上海话剧艺术中心、原解放军总政话剧团,以及以辽宁人民艺术剧院为代表的众多地方话剧院团,再加上体制外民营剧团、商业戏剧制作公司,在这样广阔的创作天地里,原创戏剧越来越活跃,越来越丰富,越来越多元。中国国家话剧院创办的“中国原创话剧邀请展”,便是集中展现这些成果的一个有着广泛影响力的平台。

可以说,中国戏剧当时正处于继“新时期戏剧”以后的又一个繁荣时期,参与戏剧创作的力量更为多元,演出的场次和观众人次也达到前所未有的高度,票房业绩更是不可同日而语。不过我们也应该清醒地认识到,“繁荣”并非完全等同于“发展”,繁荣是量的积累,而发展则应该是质的进步。面对戏剧创作演出的一片繁荣景象我们需要思考的是:这其中多少作品能有穿透时空的艺术力量?多少作品能在哪怕十年之后仍然给人以思想的启发和情感的震撼?每一位创作者都希望自己的作品不是应时应景地昙花一现,但怎样才能如愿以偿创作出具有长远生命力的作品?

不可回避的是,在我们的戏剧舞台上大批深刻感人、有启发性的作品中间,也掺杂了许多用浮华浅薄的舞台形式直白图解简单概念的作品。

我们有时会在无意间忽略一个重要事实:戏剧不只是对现实生活的外部模仿,也不只是形式展现和技艺炫耀,更不是廉价煽情和嬉戏耍闹。奢侈的视听盛宴有时可能是“心灵快餐”,浅薄的娱乐休闲往往会带来“思想休眠”。真正的艺术是发自内心深处又抵达内心深处的,只有丰富的情感、深刻的思想浸透在意象化的舞台表达中,戏剧演出才会产生“诗意”。

原创戏剧作品如果不想只图一时风光,就应该追求一种艺术规律之内的“经典性”,这对创作者的考验是双重的,首先是深刻挖掘情感内涵和思想哲理,同时还要在艺术表达上体现出那些深刻挖掘的成果。创作一个生活中或历史上的人物,应该如何理解他丰富深厚的生命内涵?应该如何思考他作为一个艺术形象对于生活、对于社会、对于时代真正的价值意义?这个艺术形象里能否蕴涵超越表面生活的人生哲理和人文情怀?另一方面,在舞台表达中能否展现更强大的创造想象力?能否通过有创意的、整体性的舞台艺术形象触动观众的情感、震撼观众的心灵?进一步说,能否有意识地追求我们民族艺术的风采?能否在更高层次上体现我们民族戏剧的神韵?能否由此而逐渐形成一种植根在中国文化艺术土壤之中的整体性的舞台意象创造?如此等等。

坚守戏剧艺术的创作原则和文化品格,保持戏剧艺术尤其是话剧艺术在现代都市文化中应有的地位,其意义远远不止于眼前可见的那一份非艺术性的利益。应该让真正对复杂情感、对人生体验、对人的生命意义有深刻感悟,同时又充满想象力、创造力的舞台表现的“创新”之作成为现代都市文化的主流,也只有那些确有艺术价值、经得起文化推敲和历史筛选的原创精品,才真正“唱得响”、“传得开”、“留得下”。

在“诗化现实主义”的追求中走进新时代

作为一个戏剧人,我非常荣幸地参与、见证了改革开放40年来中国戏剧从“新时期”、“新世纪”走到“新时代”的全过程,更是中国改革开放推动中国戏剧发展的直接受益者。

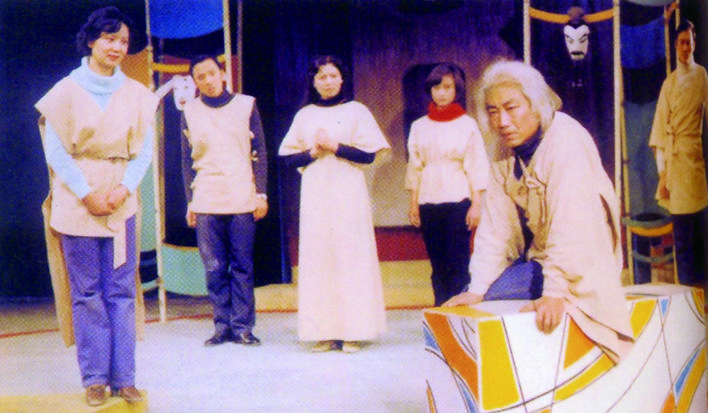

我曾经在“新时期戏剧”期间排演了中国当代小剧场戏剧最早期的作品《挂在墙上的老B》和轰动一时的《魔方》,30多年来,除了排了许多外国经典以外,我一直在自己的导演创作中追求“从假定性到诗化意象”的境界,我希望在前辈们的成功创作和深刻阐释基础上,进一步拓展中国话剧走向更深入、更广阔的“民族化+现代化”的可能性。在这个理念之下,近10年来我发展出了新的创作思考和相关的创作实践,我追求创造一种“中国文化结构中的现代舞台意象”,或者叫做“中国意象现代表达”。

今天,随着国家的强大、繁盛,我们的戏剧事业也正在步入“新时代”。“新时代戏剧”中,“创新”仍然是个关键词。习近平总书记对于文化艺术发展有过许多高屋建瓴的论述,其中就多次提到“创新”二字。

今天的戏剧艺术所面临的创新课题肯定要比当年多得多也广泛得多,譬如院团管理机制的创新、优质资源整合的创新、社会合作乃至国际合作模式的创新、以现代理念进行宣传推广和市场开拓的创新、持之以恒的观众教育培养计划等方方面面的创新。但是戏剧的根本问题还是创作问题,如果只从创作层面上讲,我们认为,有必要再次面对30年前的“新时期戏剧”遗留下来的那个问题,即突破在创作中妨碍我们更好地表现人的深刻性、复杂性、独特性的思维模式,突破公式化、概念化的藩篱,现在还要加上突破政绩化、功利化、浅薄化、庸俗化的羁绊,以争取真正意义上的艺术表达的自由。

这其实是一种对戏剧创作者的考验,它考验我们到底对人的深刻而又复杂的情感、对人的生命价值观、对从人生困境中开掘人的生命意义的可能性有多少领悟和思考。如果每个戏剧演出都在这个意义上有了自觉追求和深刻开掘,就可以说每个创作都是独辟蹊径的,就可以说每个作品都具有了“创新”精神。

我以为,只有勇敢地客观面对、不浮躁地深入思考、靠自觉地积极践行,才能完成那个延宕已久的在基本戏剧观念层面上的创新,才能以此为前提更有效地进行各个方面的艺术创新,才能真正有文化信心、有艺术底气地承担“新时代”文化艺术发展的历史性任务。

中国原创戏剧的文化任务是要“讲好中国故事”,要塑造有生命质感的中国式人物形象,表达有文化深度的中国式情感哲思,而且要运用和发展中国式的艺术表达方式来进行这样的塑造和表达,要在舞台艺术表达中力图体现中华民族的文化底蕴和艺术风采,创造一种中国式的诗化舞台意象,进而达到中国原创戏剧总体性的美学目标——“诗化现实主义”。

中国话剧的主流毫无争议的是“现实主义”,这是它的基因、传承和文化现状所决定了的,而我希望我们今天乃至今后的“现实主义”是“诗化”的。所谓“诗化现实主义”的戏剧,与假借现实主义之名的“概念图解”、“虚假煽情”、“浮华堆砌”的最大区别在于回到戏剧本体,回到“人”,回到对人的深刻认识、深入挖掘和深切表现。在这个前提之下,追求戏剧的“诗性”、“诗意品格”,追求“诗化意象”的舞台创造。也许只有这样,我们的戏剧才能真正走向现代、真正走上世界舞台,真正走进“新时代”。