中国现代文学馆馆藏编目记载,“叶维廉致王辛笛”书信计17封,“(叶维廉)致辛笛”书信计7封,这沉甸甸的24封信向我们展现了叶维廉如何结识王辛笛,以及这位著名台湾诗人是如何接续起与大陆三四十年代血脉的前后经过。

“初访”续血缘

叶维廉1937年生于广东中山,适逢战火纷飞,他于1948年流离到香港,1955年毕业于台湾大学外文系,毕业后入台湾师范大学研究所,1961年获英语硕士学位。1963年到美国爱荷华大学诗创作班进修,次年到普林斯顿大学攻读比较文学,此后留教美国。

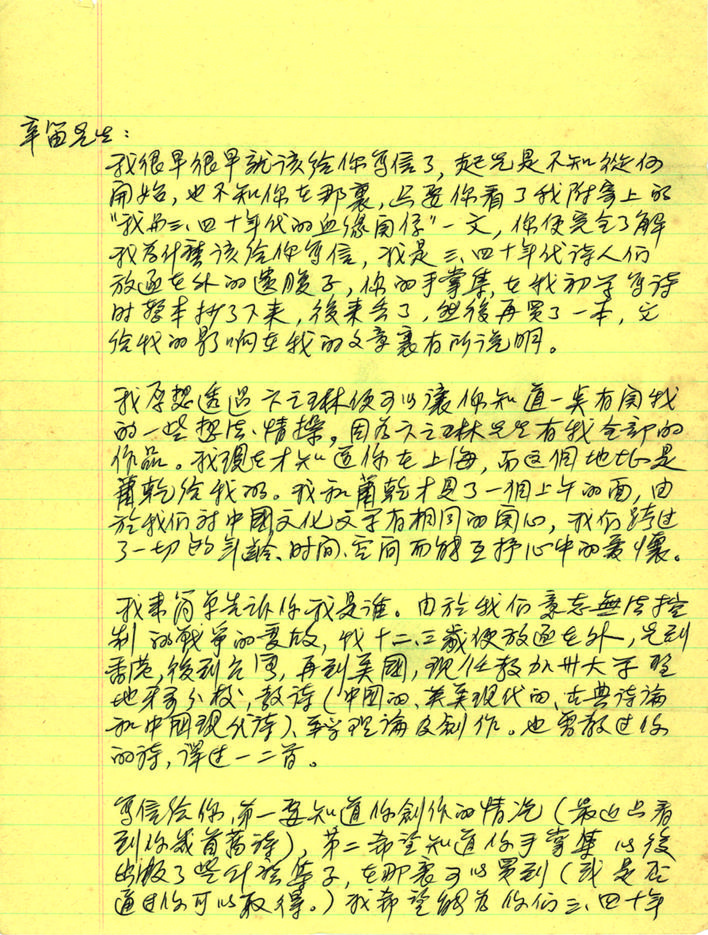

在他的诗人生涯中,他永远都不会忘记初学写诗时那本珍贵的《手掌集》,其作者正是王辛笛。当时的叶维廉饥寒交迫,对《手掌集》爱不释手却又身无分文,干脆整本抄录并随身携带。往后在异国他乡的日子里,他不止一次吟诵那些金句,比如“再见 平安地/再见 年轻的客人/‘再见’就是祝福的意思”(《再见,蓝马店》,收于《手掌集》)。当然,他也零散抄录过九叶派其他诗人如杭约赫、杜运燮等的诗。他被九叶派那种融会中西贯通古今的气质所深深吸引,所以早在写诗之初,他就与这批诗人结下不了情,也为其日后的诗歌创作和比较文学研究奠定坚实的基础。叶维廉一直很想见见九叶诗人,尤其是当年崇拜的“启蒙”老师王辛笛。20世纪70年代末,叶维廉从刚去美国访问的萧乾处要到王辛笛的地址,便于1979年10月29日怀着万分激动的心情写下给王辛笛的第一封信:

我很早很早就该给你写信了,起先是不知从何开始,也不知你在那(笔者注:哪)里,只要你看了我附寄上的《我与三四十年代的血缘关系》一文,你便完全了解我为什么该给你写信,我是三四十年代诗人们放逐在外的遗腹子,你的《手掌集》在我初写诗时整本抄了下来,后来丢了,然后再买了一本,它给我的影响在我的文章里有所说明。

……

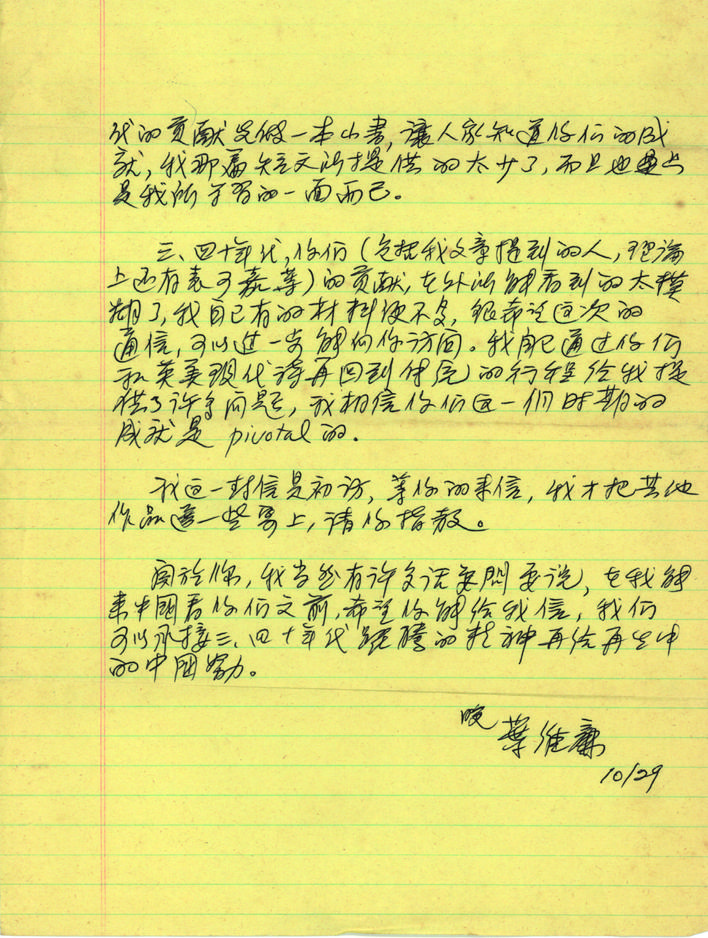

写信给你,第一要知道你创作的情况(最近只看到你几首旧诗),第二希望知道你手掌集以后出版了些什么集子,在那(笔者注:哪)里可以买到(或者是否可以通过你取得。)我希望能为你们三四十年代的贡献先做一本小书,让人家知道你们的成就,我那篇短文所提供的太少了,而且也只是我所学习的一面而已。

……

我这一封信是初访……关于你,我当然有许多话要问要说,在我能来中国看你们之前,希望你能给我信,我们可以承接三四十年代跃腾的精神再给再生中的中国努力。

面对日思夜想的“亲人”,叶维廉的心情无疑是复杂多感的。这封“初访”信追根溯源,道明叶维廉与九叶诗人之间从三四十年代起就延续下来的缘分,他想要为九叶诗人树碑立传的心愿和诗人之间惺惺相惜迫切想见对方的心情。

叶维廉早年即以诗享誉文坛,曾名列台湾十大杰出诗人之一。他同余光中、洛夫、商禽、痖弦等都交情颇深,他们都是一批有着深深的文化郁结的诗人。叶维廉在此信中表明,他接续着大陆三四十年代的诗歌传统而来,他是那批诗人中被时代放逐在外的遗腹子。由此管中窥豹可见一斑,台湾新诗与大陆三四十年代的诗歌之间有着怎样一种割舍不断的情缘?

“虽是初会,犹似旧识”,叶维廉于1980年5月4日寄信,迫切希望能有机会与王辛笛相见:

现代主义、中国旧诗词在我血液中的溶汇不是一言两语可以说完的,所以我多希望可以见到你,和你秉烛夜谈,因为你啊,已经像个消失了很久的故人的重现。……三十年来,大家的历史环境,心的历程,都有很大的歧异,我们要慢慢的细说。

对于叶维廉这只漂泊多年的风筝而言,王辛笛正是那个可以带他回家的引路人。

对辛笛早期诗的偏爱

人民文学出版社在1983年10月出版了《辛笛诗稿》,集结了王辛笛自1930年到1982年的诗作,分五个篇章:珠贝篇、异域篇、手掌篇、泉水篇和春韭篇,以编年体的顺序大体勾勒了辛笛创作现代诗歌的轨迹。学界普遍认为,手掌篇是艺术成就最高的篇章。星群出版社曾于1948年1月出版过《手掌集》,印数仅1050册,市场上早已销售一空。王辛笛多年后想要找到该诗集的初版本,却也只能在香港友人那里拿到书商私自影印的集子。

事实上,五个诗篇并非一脉相承,手掌篇是诗人创作风格转变的分水岭。异域篇之后有段空白,那是因为抗日战争的爆发,这个身在海外的赤子再也无法安心读书,满腔的爱国热情促使王辛笛下决心从缠绵的个人情感中走出来,为此他暂时搁笔不再创作。为了促成个人风格的转变,他投身救国运动,将“小我”投入到“大我”。他亲身体验着世态万象,咂摸着人生百味,直到抗战胜利才又拿起笔来写诗。“银梦在死叶上复苏”,辛笛将古中国的凡鸟(布谷)与时代命脉相结合,将民族的气节、西方的现代艺术和个人与社会的命运同时交汇于笔端而有了手掌篇。唐湜是最早系统、全面评价《手掌集》的人,他在50多年后回想起当年所作的评论时还着重谈到:“最初辛之给了我一份辛笛《手掌集》的校样,我一读就入迷了……可以说,他是把中国传统词的语言与欧洲新风结合得最好的诗人之一。”我想,这诗集也一定极大地触动了一直在漂泊中寻根的叶维廉,他因空间的切断而游离,但因诗脉的探寻和诗歌的创造而找到了均衡的状态。

1980年秋,叶维廉终于从西半球穿越到了东半球,10月7日(农历八月廿九)在南中国给辛笛写信谈诗:

你近来的诗,正如我的学生所说的,文字功力很好,但太受意念支配,我想这与多年和你以前的表达方式切断有点关系(但你的旧诗则没有,事实上去年的新诗里,有一首完全是旧诗的格调——手上无书,无法录示)。我觉得,也许是多年学了压力,现在有message便不得不直说,这一说便破坏了原有的诗意。我这人说话很直,请不要见怪。我比较喜欢你早期的诗,是直抒直感,而婉转有致。我想,一个人的透视很奇怪,你自己一定不愿意回顾看,但从我们的角度看,里面有一种恒常不变的美,而不是你不愿再看的过去。

1980年10月14日信:

在我的上一封信里,我曾对你近期的诗说了一些批评的话,我希望你不介意。说批评,实在反映了我对你手掌集的诗的喜爱,尤其“异域篇”里,我完全同意也斯对杜鹃和鸟的分析。我最喜欢还是那lyrical voice的转折,这是最难讨论的,但是最诗的东西,我想,有一天我会设法多翻几首为英文。从那里,即是从我无法传达的时候肯定是你lyrical voice的richness。写的时候并非要echo你,而是echo王维的世界,但这个世界正好是你早期诗到中期所流露出的特色。

前文提到,叶维廉在创作之初受《手掌集》的启蒙颇深,从那时起他对辛笛早期诗就痴迷不已。这两封信更加印证了这份偏爱,叶维廉认为辛笛早期诗中有更多诗性的东西,从那里可以接续传统,勾连起一个浑融的诗的意境。他还毫不避讳对辛笛近来诗作的批评,因太受意念支配而缺少诗味。

在诗歌史上,评论家常常用“印象主义”来概括王辛笛早期的诗歌风格,强调的是一种高度个性化的写作手法,以其强烈的感染力和对瞬间感觉的灵敏捕捉为特点。王辛笛自英国回来后,深切地感受着古中国的微弱喘息,祖国的每一次艰难呼吸都牵动着诗人敏感的神经。他的《布谷鸟》:“但我渡海而归,暮暮朝朝,我只一心一意想着你,古中国的凡鸟/我们须在苦难和死亡的废墟中站起/你像和杜鹃一样是啼血的,你是我们中间的先知,是以血来化作你的声音”。他的《风景》:“列车轧在中国的肋骨上,一节接着一节社会问题,比邻而居的是茅屋和田野间的坟,生活距离终点这样近……瘦的耕牛和更瘦的人,都是病,不是风景!”这些“最40年代”的诗,如啼血的杜鹃,诉尽古中国的苦和病,激起我们强烈的民族自尊心。

辛笛在三四十年代就发现了诗歌永恒的奥秘——诗要忠实于时代和艺术。1984年他在给华东师范大学中文系做题为《中国诗和外国诗》讲座的时候,也仍在强调诗的内容与形式,诗的社会性与时代性等问题。但究竟是时代不同了。40年代,爱国主义是时代的最强音。新中国成立后,意识形态逐渐加强控制,尤其是十年“文革”。九叶诗派自50年代起就是“被消失”的诗群,以穆旦为首的九叶诗人在“文革”中更是备受摧残,直至80年代复出也还颇费周折。这些历史的曲折该如何表达?极左思潮的毒害又岂是说走就走?沉默是金,少碰现代诗或者干脆远离文坛是多少文人挺过艰难岁月的经验。九叶中以曹辛之(杭约赫)和王辛笛走得最远,前者转向装帧艺术,后者则投笔从工。

读者偏爱王辛笛的早期诗歌,但在辛笛看来,这既喜又忧。他认为,早期诗歌中有不少幼稚而感伤的东西,而随着年岁和阅历的增长,幼稚转为成熟和理性。在对传统诗歌的喜好上,他从抒情的唐诗转向讲究理趣的宋诗。经过十年“文革”,80年代更是一个充满反思与质疑的时代,而这或多或少会反映在辛笛的诗歌中。诗歌是最先锋前卫的文学艺术,从白话文运动开始它就紧跟时代脉搏,但相对复杂的时代在一定程度上给诗歌创作提高了难度,信中说的“功力很好,但太受意念支配”,我想大概与此相关。

好事多磨擦肩过

80年代,叶维廉已是一位集诗人、学者和翻译家于一身的著名海外华人,他具有独特的文化身份和卓著的学术成就,特别在中西比较诗学的理论创新与汇通性研究实践方面卓有建树。他精通欧美文学又熟谙中国文学的优势,致力于打通中西文化,突破狭隘的欧洲中心主义,努力寻找自己的学术立足点,成就了其独特的学术个性。1980-1982年间,他曾两次到内地讲学,并“携带着私心”——信中说他来访的主要目的是迫切想和九叶诗人团聚,尤其是要见见王辛笛。而他的“大驾光临”颇费周折,这一点除了可以在叶维廉致王辛笛信中看到,同时也可在卞之琳致王辛笛、萧乾致王辛笛的书信中得到佐证和补充。

首先,看1980年5月9日叶维廉致王辛笛的信:“你能来香港演讲或到广州,我都会易于见你。我要到上海、北京,尚待人安排,到时一定和你联系。祖国山河,我至今未睹,乡思沉重。”紧接着下一封信则表露了他焦急烦躁的情绪:“国内办事很奇怪,小道消息已传得很开,到处都知道我要去北京和上海,也有人要我顺道去演讲什么的,好像一切都已是事实,但我这边则连半张公函和邀请书都没有收到。”

其次,萧乾在1980年5月往后给王辛笛的几封信中,频频提及叶维廉想要拜访王辛笛的事情,但此事却总是曲曲折折进展不顺。

最后,1981年卞之琳致信王辛笛,其中有三封信较为详细地解释了个中原委。

第一,叶维廉的来访身份。2月24日卞之琳给王辛笛的信中说,叶维廉的诗很难为国内诗人赏识。言下之意为,诗学界的人很难为此出力。鉴于此,以比较文学学者的身份会受到敬重,易于接待。同年2月,叶维廉致信王辛笛,他本人也谈到这个问题:

我总觉得我和国内的读者(除了你们之外)已经有了很大的隔膜,以前我总觉得我的诗是为全部缺了席的中国人写的(那时他们无法看到),所以我的语气,心怀都不只向在台湾的中国人,结果我发现我的imagine audience已今非昔比了,除了你以外,就卞老也觉得我的语言有异,显见语言受了多少文化的改变。

第二,接待单位的经费问题。既然是以学者身份,则社科院文学所接待会更为稳妥。社科院也欣然接受这份“美差”,揽过去(从作协)之后却发现要接待叶维廉一家,包括夫人和孩子。当时社科院经济紧张,提出家人自费的条件。对此,卞之琳在信中写道:“我们个人又无能为力,真觉得对不起朋友,也对不起将来的一个中国。”萧乾也批评此举“不友好”。

第三,具体行程不清楚。据说叶维廉被安排在4月美国华人作家学者访问团里,但4月份的时候卞之琳并未见到叶维廉,这大概和经费有关。卞之琳在4月4日给王辛笛的信中说:“叶维廉来京听说要在五月间,问题总算解决了……在北京由社科院文学所接待,在外地由作协接待。……我为此事未能尽力(实也无力可尽),萧乾去年首先经胡乔木院长写了文,我回国后向文学所催促几句而已。”

好事多磨,不巧的是这段时间王辛笛作为亚洲诗人代表正在国外访问。从4月底到6月初,他访问了加拿大,又顺道去美国探亲,倒是见了叶维廉的学生也斯,却与叶维廉本人“完美错过”。

望穿秋水的翘首以盼

1980年,叶维廉在离开美国即将赴香港中文大学当讲座客座教授之前,他既欣喜又忙乱,喜在终于缩短了距离,忙在行期将近一去两年,要收拾的东西很多。即使行程匆忙,叶维廉也不忘给辛笛回信。说到诗歌与当下读者的隔膜,叶维廉在6月23日给辛笛复信解释自己诗难懂的原因:

由于30年代的阻隔,大家文学环境发展的不同,似乎使你不易了解我部分的诗,我说这话时,并无不安不快的心情。我自己的发展,由新月的起点,通过你和卞之琳、艾青等进入一段艰深的生活和impass,一面由于被切断于大传统而产生了“归无定所而游离不定的情绪”,由于因为国家的破裂无法肯定外在的完整意义而转向内心世界,艺术的多面试验来求取新的完整,作为生存唯一的缆索,另一方面,由于肉身的放逐,远离了母体文化的中心,因而对时空变化有了奇幻的敏感,至今在传统与现代之间作了无数争夺,无数的悲剧中的求取起死回生,所以那个阶段的诗有了繁复的面貌。眼看传统美感风范的渐减,而历史又不容许我们逆转风帆,竟然有了日夜悲伤的郁结,我竟是像屈子哀郢那样,虽然我的诗无从与他的相辉映。直到我吐血割胃以后,忽然我从繁复归回素朴,也许应该说,传统的美感经验,在我浪游在外的日子里,逐渐克制了“恶梦似的”现代而升华为一种新的力量……

所以你说我的诗有难懂之处,并不孟浪,事实上,确有难懂的地方,因为我当时的视觉是繁复的,但我的难懂,说好的,是一种multi-dimensionality,是对‘减缩为one-dimensionality’那种文化堕落的倾向的挑战。(生命原是multi-dimensional这一点是可以确定的。)说坏,便是坏在主观垄断了客观性,所以multi-dimensionality是被歪曲的呈露,这是现代主义的一个最大的危机,但这个危机应该从历史的变迁中去看,“歪曲”之因是现代人无法找到一个完整视界作为生命的依归,这是第一个悲剧,但也是现代人很深遽的哲学问题。

……

你的,我的诗曾因时空而变异,但由你的信中,由你的诗里,每一个声音都如故人,读了便很快乐,如果能坐下来秉烛夜谈,多少国家的痛苦都可以消弭。

时空变异改变了诗歌的风貌,也改变了诗人对时代的感受,无数次的望穿秋水就是企盼能够早日接续传统,找到灵魂的皈依。从此岸到彼岸,无数次翘首以盼的他也正如屈子哀郢一般,拳拳之心溢于言表。现代主义的破碎性、主观性让叶维廉感到无比焦虑,或许传统文化的多样性和完整性可以助他缓解痛苦。

“身体放逐”、“精神愁渡”和“文化错位”是叶维廉一生的关键词,通过上面这段感人肺腑发人深省的抒怀,我们也许可以理解叶维廉作为诗人的精神困境,其诗歌的艰涩难懂来源于他与生俱来的文化郁结。是的,他一直在寻找传统与现代文化的结合点,或者说是寻求一个文化通道,寻求一种跨中西文化的共同文学规律。

也许在叶维廉看来,中国的三四十年代正是中西方文化交汇结合的黄金时代,时代造英雄才有了九叶诗派。他把“为三四十年代做点事”视为使命,这不仅是为了接续血缘,而且是为了破解诗歌的困境。80年代初能在香港两年,这就意味着他离那个时代的空间距离更近了。1981年2月1日,他去信告诉王辛笛:

(香港)中文大学要开一个三、四十年代作家的会,我觉得一个具体的九页(笔者注:叶)集(同时期)的成就,是最有意义的事。……这将是一个很重要的日子,不但你我可以见面,很多想见你们的读者也可以见到。

另外,他还想为那个时代出一个集子,找寻历史的遗迹,“便中想托你做一件事,就你的记忆中,可以写下你写手掌集的时代,你的同代的人的重要作品或集子,和你们那时最想或者喜欢的书(中国的、外国的)或理论。因为我们看得太少了,我一直都想为这个年代做一个集子或者论集,给新生代一点生的力量。”

查阅相关资料,我们获知1981年底,中国代表团到香港出席香港中文大学举办的“现代文学研究会”,辛笛为参加此次研讨会专门撰写了论文《试谈40年代上海新诗风貌》。也正是在那个会议上,叶维廉和王辛笛终于有了初次见面。由于香港友人、尤其是叶维廉的热情邀请,辛笛得到特批,比其他作家代表团成员在那里多住了一个月。(王圣思著,《智慧是用水写成的——辛笛传》,上海:华东师范大学出版社,2003.8)《叶维廉年表》“1980-1982年”一栏还专门记载了这样一句话:“在中文大学就诗的艺术语言和王辛笛对话八小时”。(《叶维廉文集》第9卷,合肥:安徽教育出版社,2002.8)他们之间该有多少话要说,这8个小时岂能弥补几十年来因时空阻断积压在叶维廉心中的文化郁结?王辛笛早年的诗歌就在香港产生巨大影响,时隔数载,他此次在文坛复出,其繁忙程度可见一斑,那这8个小时又是多么奢侈!

1982年,叶维廉如愿应邀进入中国内地,一家人在王辛笛父女二人陪同下游玩了东山、苏州、寒山寺等地。等叶维廉秋季回到美国加州时,他与王辛笛之间未整理的对谈稿已经有900多页。叶维廉因忙于会议筹备,苦于挤不出时间去整理这些对谈稿,但他没有忘记给辛笛写信,而且每封信都焦虑地等待辛老的回复。其中1982年11月,叶维廉致信表示还要继续和王辛笛,和九叶其他诗人们进行对谈。这些对谈稿大约就是日后《王辛笛叶维廉对谈录》(未刊稿)的底稿,其中一小部分已由叶维廉整理出来,题为《婉转深曲——与辛笛谈诗和语言的艺术》,发表在台湾《联合文学》1988年第5卷第2期上,10年后收入辛笛的散文集《嫏嬛偶拾》(上海教育出版社1998),至于全部的“庐山真面目”,可惜笔者也还未见过。

叶维廉致王辛笛的24封信,每一封信都无不透露着叶维廉对接续血缘关系的激动和迫切心情,每一封信都无不透露着叶维廉想为那个时代树碑立传的赤子之心。翻阅这沓泛黄的信笺,我仿佛看到了叶维廉与王辛笛在窗前秉烛夜谈,又仿佛看到叶维廉提笔抬头时出神的双眸。“历史不容许逆转风帆”,但历史不会辜负人间真情。

(附注:文章曾经王圣思教授审阅,特此致谢。)

(作者单位:中国现代文学馆)