白乐晴的民族文学论首先是韩国的进步文学者直面朝鲜半岛民族分断和韩国国内民主政治缺失之现实提出的文学理论,包含着对同时代民族现实的危机意识。它区别于在韩国建国后的十余年内作为文坛主流话语的“为文学而文学”的“纯粹文学论”,是文学积极参与现实,文学者积极承担起其社会责任之体现。它建立了新的文学评判标准,鼓励现实主义文学、农民文学、第三世界文学,真正意义上扭转了大韩民国建立后持续数十年的文坛主流的创作与批评风气。

身为一名韩国现当代思想、文学的研究者,偶尔会遭遇这样的追问:“哦?韩国文学?韩国有什么文学?”有些时候,对方显然不是期待从我这里得到韩国文学作品名录,而是在表达“韩国能有什么可研究的文学”的情绪。事实上,自中、韩两国建交以来,随着两国文化交流的加强,一些优秀的韩国文学作品已经被翻译成中文,而国内学界的韩国现当代文学研究虽然起步晚,积累也十分有限,但怀抱着学术热情和责任感的研究者也在逐步成长。然而,上述现象在可视时期内似乎难以得到本质上的改善,其原因相当复杂。

即使是出身于朝鲜语专业的笔者,也一度有过这种情绪。暂且不谈韩国现当代文学自身的水平和海外影响力,单就笔者自我省视的层面看,这种情绪在相当程度上源于笔者作为中国人对曾在中华文化圈内的朝鲜半岛所具有的文化优越感——他们的古典文学全由汉字写成,大都受到了中国古代文学的影响;还有在头脑中隐隐作祟的进化论色彩的文明观对韩国现当代文学做出的价值判断:朝鲜半岛自近代以来被日本殖民了36年,半岛解放后又在冷战的大环境下经历了民族分裂以及战争,甚至至今仍未正式结束休战状态。在有着如此曲折之历史的分断国家大韩民国,真的能诞生出优秀的文学和思想成果吗?

笔者逐渐发现,这些来自于外部视角的疑问或言偏见,似乎也勾连着长久以来困扰了,也许在某种程度上仍在困扰着韩国作家和文学研究者的问题:如何创造出具有民族主体性,在承接朝鲜半岛数千年文化传统的同时,充分吸收西方现代文学、文化的养分,足以跻身世界文学之中的韩国文学呢?在笔者看来,本文要谈的韩国当代文学评论家白乐晴在20世纪70年代提出的“民族文学论”在某种意义上正是对这个问题的探索。而沿着他的思考,作为中国读者的我们或许能够一窥韩国当代文学发展的历程,以一个新的视角重新审视韩国的现当代文学。

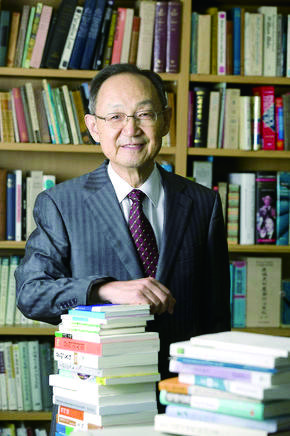

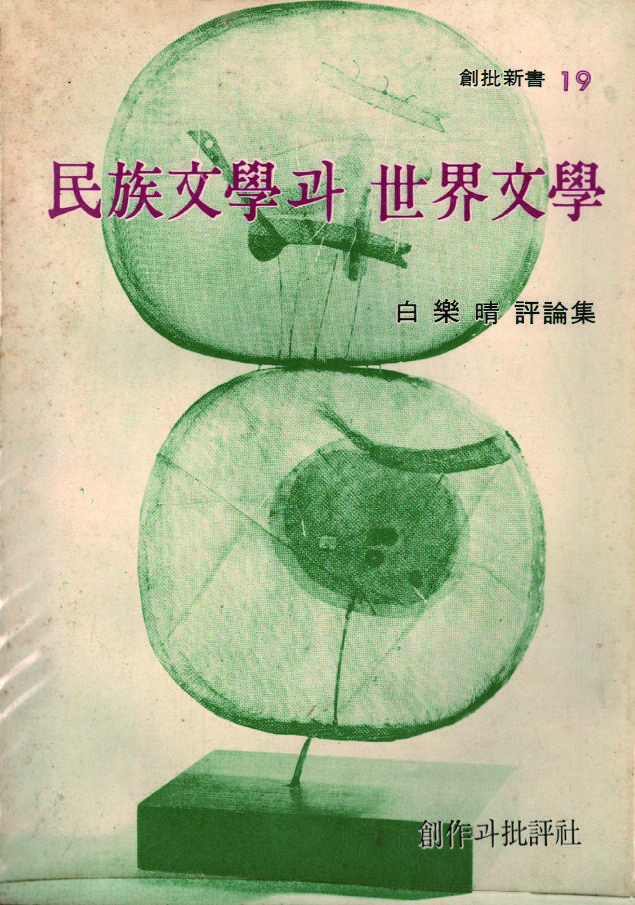

白乐晴1938年出生于韩国大邱市,高中毕业后进入美国布朗大学就读,取得英美文学、德国文学学士学位。其后在哈佛大学获得英美文学硕、博士学位。留学归国后执教于首尔大学英文系。1966年,白乐晴以创刊韩国进步知识分子文艺季刊《创作与批评》为契机跻身文学批评界。20世纪70年代,以白乐晴为中心,《创作与批评》的知识分子群体提出了民族文学论,一跃取代了作为同时代韩国文坛主流话语的“纯粹文学论”,成为了韩国文学批评界新的主流,为韩国当代文学揭开了新的篇章。

民族文学论的提出

提到民族文学,大家的第一反应往往是“民族主义文学”。而事实上,白乐晴口中的“民族文学”之所以使用“民族”二字,首先是为了将自身区别于分断国家韩国的“国民文学”。它着眼于整个朝鲜半岛,立足于南、北双方是同一民族、同一种文化传统的共有者而提出,内中包含着白乐晴期待分断的民族实现和平统一的愿景。同时,白乐晴使用“民族文学”这一词汇,也是为了与当时朴正熙政府的官方意识形态及其御用文人争夺 “民族文学”相关论题的话语权。

20世纪70年代的“民族文学”理论提出之时,正是朴正熙政府废除三权分立的议会民主主义制度,宣布实施总统集国家权力于一身的维新体制之际。维新体制激起了韩国社会在野力量的强烈反对。然而,朴正熙政府之所以能够维持统治,并非仅仅依靠暴力压制民众的不满,而是存在着能够让自身统治得以延续的巨大经济成就,以及具有广泛大众动员力的话语体系。其中,就包含了以“民族主义”之名包装的分断国家的国家主义。基于朝鲜半岛被日本殖民的历史,民族主义在韩国具有强大的大众动员力。而朴正熙政府及其御用文人为了宣扬维新体制的合理性,将其包装为所谓“民族的民主主义”。并在教育、宣传领域大力推行复古主义的文化政策,试图进一步强化官方主导的民族主义理念。值得注意的是,同时期,“民族主义”也成为了朴正熙政府时期韩国社会进步力量最为重要的体制批判话语。他们批判朴正熙政府在经济发展过程中过度依赖外来资本导致了政治和经济上的对外依附,批判其“民族的民主主义”的虚伪性。然而,针对当时韩国社会的西方文化崇拜,进步知识分子中的民族主义者们也主张排斥西方文化,复兴民族文化,表现出了将民族文化的价值绝对化的国粹主义的特质。在这一点上,韩国进步知识分子中的民族主义者最终与朴正熙官方意识形态实现了某种意义上的“殊途同归”。正是在此状况下,着眼于“民族文学”广阔的号召力,白乐晴开始着手进行“民族文学”的理论建构工作。白乐晴在倡导民族文学理论之初就宣布:“真正的民族文学与任何感伤的或者政治策略性的复古主义势不两立,它也绝不能流为国粹主义。”(《为了确立民族文学之概念》)在白乐晴那里,民族文学论从根本上区别于国粹主义的文学论乃至文化论。后者将民族作为某种永久不变的实体和拥有着至高价值的存在。白乐晴认为,民族文学概念存在现实依据,即“民族尊严性与生存本身面临着迫切的危机”。也就是说,是民族危机之现实规定了民族文学的概念。于是,民族文学的概念拥有彻底的历史的性质。它的内涵随民族危机之状况的变化而变化,甚至有可能在变化的状况中被否定,或被层次更高的概念所吸收。

就像这样,白乐晴的民族文学论首先是韩国的进步文学者直面朝鲜半岛民族分断和韩国国内民主政治缺失之现实提出的文学理论,包含着对同时代民族现实的危机意识。它区别于在韩国建国后的十余年内作为文坛主流话语的“为文学而文学”的“纯粹文学论”,是文学积极参与现实,文学者积极承担起其社会责任之体现。

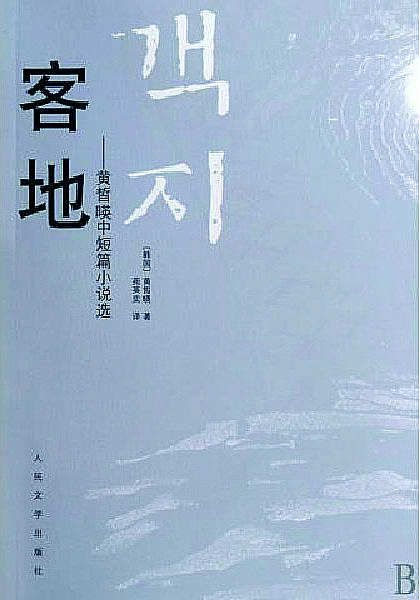

以此为前提,我们不难理解在民族文学论的展开过程中,现实主义文学论何以成为了其重要的构成要素之一。20世纪70年代,在民族文学论引领下,由文学评论家、作家积极参与的民族文学运动的展开过程中,诞生了一批在韩国当代文学史上留下重要印记的现实主义文学作品,如小说家黄皙暎、诗人金芝河等人的作品。中国读者对这些韩国作家也并不全然陌生。黄皙暎的《去森浦的路》《客地》《韩氏年代记》等9篇代表性作品在2010年被译成中文,结集成《客地——黄皙暎中短篇小说选》由人民文学出版社出版发行。

韩国现代文学的新评价标准

事实上,透过民族文学论,白乐晴提出的,是韩国同时也是被动地卷入到现代世界体系的国家或民族的知识分子们共同探索的问题。

对于在近代遭遇了被日本殖民的历史,接受了来自西方文化的巨大冲击,未能进行主体性的现代化的韩国,如何定位现代文学,或言如何界定自身文学史上的现代呢?“现代”是理解民族文学论的关键词。而白乐晴眼中韩国的“现代”,一方面区别于韩国知识界中西方中心主义者主张的西方化的现代。同时,它也与排斥“现代”、一味复古的国粹主义划清了界限。白乐晴提出的民族文学课题的本质,就是要以复杂的态度去对待现代,承担起既要“适应现代”,又要“克服现代”的双重课题。也就是一方面要对西方现代文化的经验保持开放的态度,“继承现代初期欧洲国家语言文学的灿烂成果”,但同时又深知韩国文学依靠单纯模仿无法创造出同样的成果。于是,则要“忠于具有殖民地经验的分断民族的特殊现实”(《朝鲜半岛的殖民性和现代性之双重课题》)。

由民族现实打造的民族文学论,提供了关于韩国现代文学的新的价值评判标准。用民族文学论主倡者之一、韩国当代文学评论家崔元植的话讲,民族文学论是“对既有的正典进行去正典化,进而达到再正典化的运动”,以期“形成与体制所培养出来的国民有区别的新的读者共同体”(《从民族文学论到东亚论》)。也就是说,20世纪70年代民族文学的理论建构工作,是试图打破大韩民国建国后在极右反共主义的政治体制下建立起的“现代文学”的标准,建立新的“现代文学”之标准,重新书写韩国文学史,重新评价作家及作品之价值的工作。而白乐晴给出的韩国现代文学的新的评价标准,就是“民族文学”。

在白乐晴看来,民族文学才是韩国现代文学应有的或言理想的状态。他指出,韩国的现代文学是在“意识到外来势力的侵入并不是给部分地区或部分阶层,而是给全体民族带来侵略之威胁的时候萌生起来的”,其全面展开 “同反抗日本帝国主义侵略的一系列反殖民、反封建运动有直接的联系”。“当韩国文学自觉意识到历史要求它的应该是‘民族文学’,并相当程度地开始迎合了这一要求时,才能说我们文学史的‘现代’已经开始了。”(《为了确立民族文学之概念》)

基于上述认识,白乐晴给出了民族文学的首要标准,即反帝、反封建的意识。立足于这重标准,白乐晴对同时代韩国文学研究中的具体问题进行了批判。其中,就包括在探寻现代文学之源头时以作品的书写语言作为绝对评判尺度的现象。韩国的古典文学分汉文与韩文两种。出于韩国对“国语”的强调,朝鲜王朝后期的汉文作品往往被排除在韩国的民族文学之外。对此,白乐晴指出,使用汉文和民族意识绝不是简单的二律背反关系。然而,他也指出,使用汉文的作品也的确具有民族文学的局限性。无论在内容上它如何为民众与民族利益代言,但它所选择的文字本身就使它放弃了直接向大多数民众发出号召的可能。另一方面,针对同时代文学研究界将使用韩文与西方文学技法写作的李人植、崔南善等人作为韩国现代文学创始者的现象,白乐晴则在肯定了他们打破古典文学中言文不一致传统的重要意义的同时,指出了他们作品本身反殖民、反封建意识之不足。在此基础上,白乐晴也强调,文学研究界存在的过分夸大李人植、崔南善文学作品价值之现象,也证明了研究者自身反殖民、反封建意识之不足。

民众性是白乐晴为民族文学提供的第二重判断标准。民族文学论也往往被称为民众文学论,它强调文学贴近民众,贴近“民族大多数成员”的“实质性要求”。(《民族文学的现阶段》)也是在此意义上,白乐晴肯定了韩国学界对18世纪以后崛起的盘索里、民俗剧、民谣等平民文学研究之必要性。然而,他也指出,在种种历史条件的制约下,上述平民文学未能达到与西欧市民文学相比肩的高度。

民族文学精神核心的延续

问题是,既然与西欧市民文学这个参照物相比,韩国文学处在落后的位置,那么依靠忠于民族之现实、扎根于民众,韩国文学就能成为“先进”吗?难道这种做法不会导致文学之闭塞,封锁了自身走向世界文学的道路吗?这实质上是文学的民族性与世界性的问题。白乐晴对此的解答,立足于他对西方文学之局限性以及第三世界文学之先进性的认识。在他看来,卡夫卡、加缪等西欧作家无法对帝国主义进行彻底的批判。其原因在于,19、20世纪,西欧社会的繁荣几乎全部依赖殖民地的经营,就连其社会中的一般大众都从殖民统治受到了极大的物质恩惠。于是,若这些作家要彻底批判殖民主义,便会与自己社会的大众脱离关系,造成其文学之困窘。而忠于大众则必然导致他们对殖民主义的批判停留在细枝末节上。于是,与他们相比,有过被殖民、被侵略经验的第三世界作家们在批判殖民主义方面有着得天独厚的优势——他们的批判与自身所在社会的民众共呼吸。

值得注意的是,白乐晴对第三世界文学先进性之论述并非止步于批判殖民主义的层面上。他的判断立足于对第三世界文学将承担起为包括西方人在内的人类创造新的历史之责任的笃信。白乐晴提出:“所谓从殖民地状态中脱离出来,不是单纯的政治、军事问题,而是意味着克服殖民地统治下的极端非人性和歧视性的人性文化的再生过程。”(《如何看待现代文学》)而切断这种歧视性文化的再生过程,无法通过批判殖民主义本身便可达到。

更重要的是同自己的斗争,需要“在自己民族内部识别出有意无意地迎合殖民统治的势力并加以批判,进而在心灵深处,能够区分和战胜封建精神和买办意识”。这种自我认识和自我分裂的克服工作,同样也是先进国家文学里最迫切的现实问题。于是,有过被殖民、被侵略经验的第三世界的作家们,仅仅忠实于民族之现实,便能“把西欧文学最先进的主题变为自己的东西”,同时,“继承起在西欧文学中也几乎中断了的19世纪现实主义大师们的传统”(《为了确立民族文学之概念》) 。

从韩国当代文学史上看,20世纪70年代作为文学理论的民族文学论,以及作为韩国民主化运动之一环的民族文学运动之展开具有着划时代的意义。朝鲜半岛上两个意识形态相互对立的分断国家的建立,带给了三八线两侧的文学创作与批评决定性的影响。就韩国而言,那些有着左翼脉络的现代作家和作品,一度被迫退出了体制所建构的韩国现代文学史叙述,成为了不能被触碰的禁忌。而民族文学运动让那些被迫沉默的作家和作品回到了现实,与韩国读者建立起了关系。它建立了新的文学评判标准,鼓励现实主义文学、农民文学、第三世界文学,真正意义上扭转了大韩民国建立后持续数十年的文坛主流的创作与批评风气。

狭义的民族文学论在20世纪70年代就宣告结束。“随着1980年代民众文学、劳动解放文学、民族解放文学等更为激进的文学运动的掀起,民族文学论已落到一种唯名论的状态之中”。然而,正像崔元植所强调的那样,在今天的韩国文坛,“民族文学的核心一直被继承了下来。就算是那些批判民族文学,甚至否定民族文学的主张,也不曾放弃民族文学的核心,即对民主主义的诉求与和平解决分断的愿望”。

基于民族文学论之现实主义精神,崔元植对近年来的韩国青年文学脱离与现实和读者的关系、专注于自我的创作风气表示不满。他主张:“现实才是韩国现代小说的伟大导师”( 《从民族文学论到东亚论》)。与此同时,他也提到了今日的韩国电影所形成的强大的观众共同体。

的确,即便是对韩国当代文学发展历程以及民族文学论完全不了解的中国观众,对于讲述儿童遭遇性侵害事件的《素媛》《熔炉》,取材于20世纪80年代全斗焕军政独裁时期“釜林事件”,根据韩国前总统卢武铉的真实经历改编的《辩护人》等现实主义风格的韩国电影印象深刻。《素媛》在韩国社会引发的巨大反响,让韩国法院修改了针对儿童性侵犯的量刑标准。而以真实事件改编的《熔炉》上映后,在韩国民众的集体关注中,当年的案件得以重新审理。恰恰从上述韩国电影强烈的现实关怀以及它们的社会效应中,我们依稀看到了20世纪70年代韩国民族文学的精神核心。就这一层面来看,对于中国读者而言,韩国当代文学并非如文章开头所谈到的那样,遥远和陌生。