2018年日本开年大河剧正是改编自林真理子同名小说的《西乡殿》,与以往文学和影视作品中英勇果敢的西乡隆盛略有不同,小说原著及电视剧用了很多情节和细节来刻画这位大英雄“用爱发电”的一面。不光是《西乡殿》,近年来热议的许多以幕末明治为时代背景的文学和文艺作品都面对着一个共同的问题,那就是如何理解和把握明治维新的遗产?当然也可以换一个思路——如果不将明治维新视作一个已经结束的历史事件,那么2018年正是明治150年。这不仅是修辞层面年号的挪用,还意味着一种新的观照今天的方法。

文学奖与致敬宫泽贤治

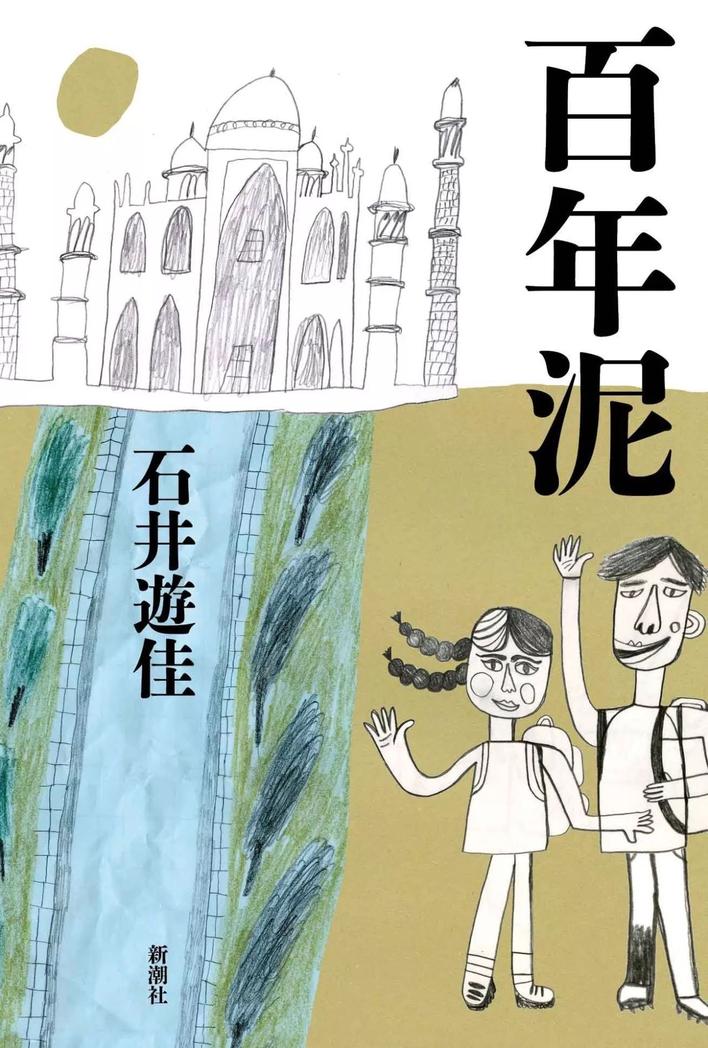

明治维新150年即2018年1月,64岁的若竹千佐子以《我将独自前行》(おらおらでひとりいぐも)与石井游佳分享第158届芥川奖的“双黄蛋”。尽管若竹创下了芥川奖有史以来的第二高龄,但却是个十足的文学新人,一年前以这部处女作赢得《文艺》杂志“第54届文艺奖”而出道。《我将独自前行》讲述了一位独居的74岁主妇桃子的故事,上届东京奥运之年,她从故乡来到东京,在这里工作、结婚、生儿育女,再之后是儿女的离巢和丈夫的死去。孤独生活在大都市的老妇人的日常生活乏善可陈,但她的内心却汹涌澎湃,有无数的声音时时涌起,像是无数个自己在回忆、在讲述、在交谈。

若竹千佐子的获奖带来了一个新词的走红——“玄冬小说”,取自阴阳五行说对四季的描述“青春、朱夏、白秋、玄冬”,“玄冬小说”与“青春小说”相对。作为“玄冬小说”的杰出代表,作为高龄版的“东京女子图鉴”,《我将独自前行》确实回应了老龄化社会的种种现实问题,但更值得关注的是小说中日语普通话与方言的交错。作为叙事者的桃子使用的是标准的日语普通话,而其内心喷薄而出的各种声音使用的是日本东北方言,两者彼此牵制而又完美并存。回不去的故乡、回不来的儿女以及对亡夫无法遏制的思念在两种语言的书写下竟然不是那么悲恸,也少了沉重——“我无法再相信从前的自己,一定有一个世界是我不曾想象的,那儿,我想去看看,我,要去的。就算只有我自个儿,也一定要去。”对于一位55岁才开始听小说讲座的作家来说,这份积极和从容惟有用“对自己忠实的语言(指方言)”才能够表达。

小说的日文题目おらおらでひとりいぐも,脱胎于若竹千佐子的岩手老乡宫泽贤治的诗作《诀别的早晨》,只不过诗中的这句话用拉丁文写作Ora Orade Shitori egumo。生于明治29年的宫泽贤治生前籍籍无名,逝后却收获拥趸无数,其影响时至今日仍无处不在。《千与千寻》里千寻与无脸人并坐着去寻找钱婆婆的海上列车呼应的正是宫泽贤治的《银河铁道之夜》,而他那首《不畏风雨》更是出现在《樱桃小丸子》和《灌篮高手》中,更出现在“3.11”大地震后渡边谦为受灾同胞录制的支援视频中。

无独有偶,同期的直木奖被长篇小说《银河铁道之父》的作者门井庆喜收入囊中。看题目就能猜测出,这也是一部与宫泽贤治有关的作品。小说从父亲政次郎的角度讲述宫泽贤治曲折的人生经历以及温暖和冲突并存的父子关系。儿子的梦想与反叛、父亲的爱与犹疑,夹缝中摇摆不定的父子既是普天下无数家庭的缩影,又是一个文学天才的起点——“我现在就像那只天蝎,只要为了能让大家获得真正的幸福,就是浴火百次,我也在所不辞。”

近代脉络中的林京子

如果说若竹千佐子小说的主人公浓缩了战后日本女性的形象,那么战前及战争期间出生成长起来的一代日本女性又会如何?比若竹千佐子早43年获得芥川奖的林京子提供了另外的可能。

林京子1930年出生在长崎,在1945年8月9日长崎“被爆”当天、在距离原子弹爆炸点不足两公里处侥幸逃生,时年15岁的少女此后备受“原爆症”的折磨,也正是以此为原点,林京子一生都在书写原爆、核灾。1975年她凭借书写自身经验的小说《祭场》斩获当年群像新人奖和芥川奖,此后又陆续发表短篇小说集《钻石玻璃》《三届之家》《先行一步》和长篇小说《如同乌有》《现在安息吧!》等以原爆为题材和背景的作品。在“3.11”东日本大地震及福岛核电站核泄漏两周年之际,83岁的作家又创作了书信体小说《再致露易》,以自身的人生经历和创作,质问长崎和福岛之间的“历史连续性”问题。

作为“原爆文学”代表作家的林京子为人们熟知,而许多人不知道的是,在被爆之前,林京子人生最初的15年是在上海度过的。不足一岁的林京子由于供职于三井物产的父亲工作调动与家人迁居上海,就住在虹口密勒路(今峨眉路)的弄堂里,这段黄浦江畔的生活一直到1945年2月才结束,而回到祖国未满三个月,她就被动员去三菱兵工厂帮忙制造军火,三个月后长崎“被爆”。特殊的人生经历使得林京子在作为忠实的“8月9日的讲述者”的同时,还创作了一批以上海为主题的作品。从早期的《米歇尔的口红》《上海》《黄砂》到后来的《假面》《预定时间》以及新世纪的《啦啦啦,啦啦啦》都将目光投向上海,当然这目光本身并非一致,其早期作品中对上海的乡愁到了《假面》已经瓦解了,意识到“加害者”身份的“我”已经失去了再次走进密勒路的勇气。

1945年林京子和家人的回国之路异常曲折,由于当时上海和长崎之间的海域遍布美军设置的水雷,他们选择了另外的路线——先从上海乘船到大连,再从大连搭火车沿朝鲜半岛南下釜山,最后乘坐釜关渡轮到马关,再转长崎。这条路线何尝不是日本近代之后对外扩张、侵略的缩微图,在战争结束半年前以这条路线回国,又在回国半年后、在日本最早孕育“脱亚入欧”理想的土地上——长崎亲历原子弹爆炸。

长崎“被爆”是明治以来推行富国强兵政策、日本走上军国主义道路的结果,而林京子“殖民者”的身份也是在此历史语境中形成的;福岛核电站核泄漏则是战后日本自身追求明治未完成的“现代化”的恶果。1954年中曾根康弘等议员向国会提出原子力研发预算案并获通过,核电研发就此启动,并在2011年“3.11”之前支撑起日本三分之一的电力供应。在这样的背景中,林京子的写作,不论是对“8月9日”的讲述、对核电的控诉,还是对上海经验的“重塑”,都是对日本明治以来现代性诉求的抵制与反抗。出生在昭和5年的林京子,在平成29年也即2017年2月19日走完了自己用文学战斗的一生,她的溘然辞世是不可忘却的文学事件。

作为事件的《刺杀骑士团长》

同样可以作为事件理解的还有村上春树的新书《刺杀骑士团长》。2017年2月24日午夜,新作在日本部分书店零时起售,一时间读者蜂拥而至,盛况宛若跨年。

《刺杀骑士团长》的出版距离村上的上部长篇小说《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》间隔四年,然而日语版的腰封却将其放置在“《奇鸟行状录》——《海边的卡夫卡》——《1Q84》”的脉络当中,指出距离《1Q84》的出版已逾七年,这里的界定标准就是所谓的“本格长编”,也就是“真正的长篇小说”,村上在《我的职业是小说家》中曾经对自己的长篇小说进行了分类,有“长到不得不分册的(如《1Q84》),有长度可以放在一册的(如《天黑之后》)”,显然,由《显形理念篇》和《流变隐喻篇》两部构成的《刺杀骑士团长》属于前者。

《刺杀骑士团长》讲述了一位遭遇中年危机的36岁画家的离奇经历:妻子提出离婚,事业停滞不前,“我”离家游荡,机缘巧合住在身为名画家的朋友父亲雨田具彦家中,偶然发现了他隐匿多年的画作《刺杀骑士团长》。而与此同时,雨田家对面豪宅的主人免色渉委托“我”为其画肖像画。由此形形色色的人和“非人”出现在“我”的生活中,诸如背负家族秘密的友人雨田政彦、鬼马精灵的13岁少女真理惠、被刺杀的骑士团长、目睹一切的旁观者长面人等等。这场“历险”以用刀刺死身为理念的“骑士团长”而结束,“我”和妻子复合,妻子生下别人的孩子,取名“室”。“3.11”地震当天“我”和室一起看电视,画面中海啸的惨状令我下意识的捂住年幼女儿的眼睛。

有细心的读者结合自己的阅读体验指出,《刺杀骑士团长》选择在2月24日发售实在精准又微妙,因为按照一般读者的阅读速度,读完小说恰好会在3月11日前后,在地震六周年的纪念日读到小说结尾对地震当天的描述,在现实和文本的重叠中结束阅读,想必会有一番别样的感受吧。

细心的读者还发现,新作中的很多情节、人物和意象都会有似曾相识之感,也确实如此,《刺杀骑士团长》被认为是村上作品的一场盛大的互文嘉年华。比如,小说的核心人物免色渉,其姓氏“免色”会让人联想到“没有色彩的多崎作”;早慧少女真理惠呼应了《舞!舞!舞!》中同样13岁的雪以及《奇鸟行状录》中的笠原May;妻子不告而别的情节更是早在《奇鸟行状录》中就有端倪;而小说中“我”在阳台上眺望和观察雨田家对面山顶的豪宅,暗自猜想“到底什么人住在那房子里呢”,分明是在致敬《了不起的盖茨比》,在小说家身份之外,村上可是菲茨杰拉德的热心译者。

新潮社在新书发布前,临时将两部书首印数增加到130万册,在这背后是对村上春树超高人气的信心,但与此同时,争议从发售第一天就开始了。小说中免色渉直接针对南京大屠杀发问:“有人说中国人死亡数字是40万,有人说是10万。可是,40万人与10万人的区别到底在哪里呢?”正是这句话引发了右翼猛烈的攻击。相比于村上“第一部正面描写日本军队在亚洲大陆的暴虐罪行的小说”《奇鸟行状录》,《刺杀骑士团长》并没有直接描写战争,而是以极其隐晦的绘画的方式加以表达,尤其是画作最终被毁,仿佛梦一样消失,使得后辈转述的真实性越发晦暗不明。写战争,作家不是为了陈述史实,而是作为解脱个人创伤记忆乃至民族创伤记忆的一种方式。

还需要指出的是,就作品本身而言,《刺杀骑士团长》是村上久违的以第一人称叙事的长篇小说。村上早年的长篇小说都是第一人称叙事,如大家熟悉的《且听风吟》《挪威的森林》等,但《奇鸟行状录》之后发生改变,或者是第一人称第三人称结合(《斯普特尼克恋人》),或者是第三人称(《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》)。《刺杀骑士团长》对第一人称叙事的回归是非常彻底的,甚至叙事者使用的都不再是此前惯用的“僕”(boku,我),而是少见的“私”(watashi,我),另外一个出现“私”第一人称叙事是他的《世界尽头与冷酷仙境》,而即便是在这部33年前创作的作品中,也是“私”和“僕”双线并行,在“世界尽头”即个人的意识深处进行精神探险的是“僕”,而在“冷酷仙境”即小说中“现实世界”的叙述者是“私”。

关于叙事者和叙事人称的问题,村上在接受川上未映子的采访时曾坦言,自己的小说转向第三人称“是因为故事本身在进化,在复合杂糅,在重叠交织,感觉这就像是一场宿命般的转变。不过说实话,之后我还是渴望用第一人称创作小说。我想尝试一下第一人称新的可能性”。《刺杀骑士团长》恰恰是此次采访之后的第一部作品,以“私”贯穿始终的第一人称新的可能性又会是什么?在我看来,“私”承载的更像是“僕”和第三人称的某种意义的结合。1995年阪神大地震和奥姆真理教之后,村上创作转型,由“疏离”姿态转向“介入”世界,对集团性的暴力越发关注,此时他的叙事就已经不再局限于自我的“僕”,在经过第三人称的过渡后,再次回归“私”的第一人称叙事意味着向“僕”之外世界的拓展与延伸,这是一个杂糅了自我和他者的“私”。村上对“私”报以期待,并不突兀,明治以来,二叶亭四迷、夏目漱石、志贺直哉、泉镜花、太宰治、川端康成等一代代的日本作家都在探索“私”的可能性和表现,也是在此意义上,学者安藤宏称此脉络为“制造‘我(watashi)’”。

水村美苗的“小说”建构

以自身创作对明治近代文学语境做出回应的还有水村美苗。水村美苗1951年出生在东京,12岁的时候随父母赴美,后进入耶鲁大学学习法语,在修满博士课程后返回日本,专事写作。她早年在日本的作家生涯并不顺利,其间还返回美国,先后在普林斯顿大学、密歇根大学、斯坦福大学教授日本近代文学,直至1990年以续写夏目漱石未完成的遗作《明暗》在日本文坛正式出道。

《续明暗》从《明暗》结束的第188章,也就是男主人公去温泉浴场寻找昔日恋人清子开始,就在津田追问清子当初为何不告而别的同时,津田的妻子延也赶到了温泉……《续明暗》在出版翌年就获得“艺术选奖文部大臣新人赏”,作为文坛新人的处女作,这是一个相当高的起点。之所以会续写《明暗》,作家在《续写漱石遗作》一文中讲了缘由,她不满意在消费主义盛行的时代文学杂志为了销量和造势而设立的林林总总的文学奖项,认为这不会带来文学的隆兴,相反会导致作品质量的下滑和出版业的功利化。为了规避写作趋向功利,水村选择向经典靠拢,在此背景下续写了夏目漱石的《明暗》。

也正是从《续明暗》开始,水村美苗的作品基本都是在日本经典文学的脉络和文本上进行架构。1995年推出《私小说from left to right》,直接以“私小说”这一文学体裁命名,讲述“我”随父母移民美国后的成长经历。小说的主人公就叫“美苗”,甫到美国对西方文化无所适从,极为排斥,只有沉醉日本文学中纾解乡愁,而成年后日籍美国人的身份又使得她的异乡生活充满压抑和彷徨。从小说情节看,这完全就是作者本人人生经历的投射;不仅如此,小说中对日常琐事的私人化叙述,对人物情绪转变、思绪翻涌的详尽刻画都深得日本“私小说”的真传。不过别忘了“私小说”只是题目的一半,另一半是“from left to right”,区别于日语小说通常的竖排版形式,这部小说通篇采用横排版的形式,并且文本中现代日语、古典日语、英语杂糅,也是在此意义上有评论者称其为“日本首部横排版双语小说”。

2002年,水村美苗在日本出版了第二部长篇小说《本格小说》,标题同样是一个文体概念,从字面上理解,所谓“本格”指的是“正宗”、“真正”、“真实”,小说英译本就叫做A True Story。在日本文学史上作为概念的“本格小说”是1924年中村武罗夫在文艺评论《本格小说与心境小说》中首次提出的,之所以提出这个概念是为了批判当时风靡的心境小说,主张超越狭隘的个人层次,更广泛地表现社会与时代。在写作《私小说》7年之后,选择以《本格小说》再次出发,其行为本身就具有象征意义。

在《本格小说》中,水村美苗模仿了《呼啸山庄》的故事内容和叙述手法,通过叙述者的变化将全书分为三部分。第一部分还是“私小说”的模式,讲述“我”的故事以及认识小说主人公东太郎的因缘;第二部分,多年后“我”遇到了青年加藤祐介,听其讲述东太郎早年经历;第三部分也是全书的主体,由加藤祐介在日本偶然认识的女仆土屋富美子讲述一段“呼啸山庄”般的爱情故事——出身卑微的东太郎与雇主家的小姐洋子日久生情,然而两人的恋情不被长辈所容,东太郎因此被迫偷渡美国,直至发财返回日本后,可此时洋子已与邻居雅之结婚。最终,洋子意外去世,东太郎则如游魂般在世间游荡。叙述者的转换层层相扣,看似复杂,实则作者尝试以此写出一部“真正的小说(本格小说)”。在小说第一部分,“我”在讲故事的同时,还时不时思考小说创作的问题,诸如,如何用日语写出现代意义上的真正的小说?为什么日本文学会被“私小说”垄断?日语小说中的“私”与英文的“I”所指有何不同?

水村美苗的第三部长篇小说是《母亲的遗产》,在封面“母亲的遗产”下面赫然写着“新闻小说”四字副标题,再次提示我们将她的创作放置在日本文学脉络当中进行审读,近代以来最著名的新闻小说家当属1907年辞去东京大学教职进入朝日新闻社的夏目漱石以及效仿漱石、为《大阪每日新闻》写作的芥川龙之介,新闻小说即在报纸上连载的小说,在当时成为颇受欢迎的小说样态。《母亲的遗产》在2012年单行本发行前就在《读卖新闻》“周六朝刊”上分63回进行连载,历时15个月。在《母亲的遗产》中,水村美苗描写了小家庭中日本女性遭遇的中年危机——丈夫出轨,母亲重病,生活重压之下主人公美津纪回忆起自己的前半生以及母亲和外祖母的婚恋往事……母亲去世后,美津纪毅然与丈夫离婚,母亲留下的物质遗产保障了美津纪日后的生活,而精神遗产则使她能够欣然接受“老去”这件事。当被问及为何以“新闻小说”的方式进行创作,水村坦言,在报纸和小说的历史使命日趋终结的今天,选择这么写正是为了确认它们曾经的荣光,记录它们的曲终人散,宛若“白鸟之歌”。

与其说站在2018年回望、叩问、重审明治维新,倒不如说时至今日日本还萦绕着明治的语境和困惑。在日本当代文学中,自觉的回应近代并与之对话,或者说在近代的问题脉络中进行书写和架构,绝非个案,这也不光是一种致敬的姿态,而是近代提出的问题始终没有解决。也正是在此意义上,纪念明治维新150周年的大河剧选择了西乡隆盛,他不只是追忆的对象,更是处方——西乡隆盛是促使日本走向现代化的人,同时也是第一批质疑日本现代化的人。2018年,明治150年,别忘了也是平成末年。