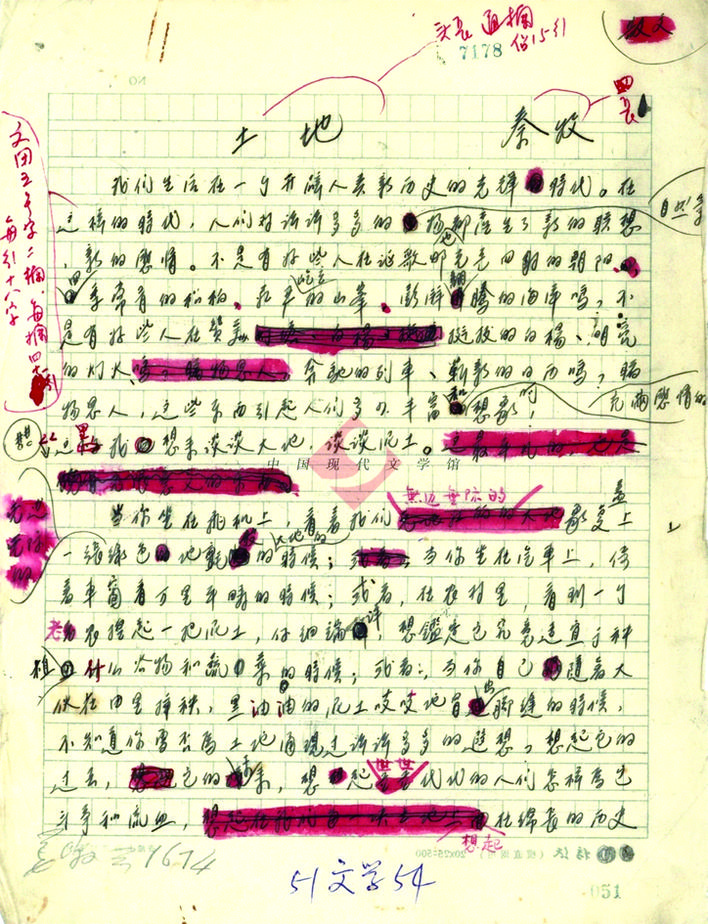

秦牧的散文佳作《土地》,最初发表于《人民文学》1961年1、2月合刊上,其手稿收藏于中国现代文学馆作家手稿库中,由中国作家协会捐赠。

《土地》手稿共14页,是用蓝黑墨水的钢笔书写在“香港上海书局监制”的“20×25”“我的稿纸”上的。文章结尾处写有“1960年11月12日 广州”字样,手稿从头到尾,每一页都做了大量删改。随处可见红色和蓝黑色钢笔删改的痕迹。他将需删除的内容用蓝墨或红墨涂掉,需添加的字、词就在行间的空白处添加,若有长句或大段内容需要添加,就添加在稿纸侧面空白处,然后画个箭头指向添加的位置。作者不但改掉错字别字,理顺句子,删去繁词冗段,改好标点,加强修辞,还注意文字和谐的节奏、铿锵的音调,以及简洁、清新、凝练、活泼的语言。个别重要片段,秦牧觉得不满意的,往往还重新写过,然后加以剪接。秦牧曾说:“在修改的过程中,换上一个新词,妙手偶得,常常会使自己感到衷心的喜悦。”秦牧的字迹稍显潦草,但文笔流畅,显示出了作者因极高的创作激情而有如”平原跑马”或”顺风行船”般奋笔疾书的创作状态。

秦牧在《我的散文创作》一文中谈到:“由于长期主要写作散文,我对这种体裁,比较起来是掌握得最熟练的。……对大多数散文,我并不需要起稿、誊正,而是写了之后,修饰若干地方,用墨涂去改动之处,就直接送出付印。”笔者发现,《土地》的创作并非如此。虽然原稿已做了大量删改,但在原稿中还附有一份10页清样,清样也做了大量修改。笔者将原稿与清样比对后发现,不仅有个别字、词、句的删改、增加,而且整段内容删减就有好几处 ,还有前后内容的调整、剪接。不难看出,秦牧对《土地》的修改是花费了一番功夫的,至少做了两次大的修改后,才正式拿去付印的。举两个例子来说吧:

例一:第4页

原稿:呵,这宝贵的土地!不事耕穑的剥削阶级尚且如此知道它的价值,亲自在上面播种五谷的劳动者把它当做命根子,当做一切衣食之源的感情之强烈,就更不待说了。

刊发稿:呵,这宝贵的土地!不事稼穑的剥削阶级只知道想方设法的掠夺它,把它作为榨取财富的工具,而亲自在上面播种五谷的劳动者才真正对它具有强烈的感情,把它当作命根子,把它比喻成哺育自己的母亲。

刊发稿中将“尚且如此知道它的价值”,改为“只知道想方设法的掠夺它,把它作为榨取财富的工具”,修改后更能将剥削阶级那种不劳而获,无偿占有他人劳动成果的罪恶本质表达出来。在刊发稿中增加了一个“而”字,将前后分为两个部分。从修辞上看,整句为对照辞格,当中又套进比喻,这样的语句,无论是思想内容还是表达方式,都能给读者许多享受。秦牧曾说“文学工作者应该精心去制作一支支‘譬喻之箭’,在必要的关口,弯弓射出,不偏不斜,一箭正好命中红心”。将“耕穡”改为“稼穑”,“稼穑”是泛指农业劳动的专有名词,在《现代汉语词典》中没有“耕穑”这个词语,“稼穑”更恰当、准确。删除“当做一切之源的感情之强烈,就更不待说了。”增加“才真正对它具有强烈的感情,”“把它比喻成哺育自己的母亲。”从修改后的长句,我们可以看到作者遣词造句的功夫。从用词上看,“作为”、“当作”、“比喻”三个动词用得既准确,又丰富了词汇;倘若只用其中一个或调换位置,就会影响语气,显得单调甚至不通顺。

例二:第11页

原稿:沙漠开始出现绿洲了,不毛之地长出庄稼了,濯濯童山披上了锦裳,水库和运河像闪亮的镜子和一条条衣带一样缀满山谷和原野。

刊发稿:沙漠开始出现了绿洲,不毛之地长出了庄稼,濯濯童山披上了锦裳,水库和运河像闪亮的镜子和一条条衣带一样缀满山谷和原野。

秦牧说过:“丰富的词汇,适当的偶句,色彩鲜明的描绘,精彩的叠句……这些东西的配合,都会增加文笔的情趣。”刊发稿中,他将“了”的位置作了调整,这样就变成了句式齐整的排比句。这一段主要是描写几千年来披枷带锁的土地,一旦回到人民手里的变化:“沙漠开始出现了绿洲,不毛之地长出了庄稼,濯濯童山披上了锦裳,水库和运河像闪亮的镜子和一条条衣带一样缀满山谷和原野。”其中精确而巧妙地运用了色彩各异的一些词汇:“出现”、“长出”、“披上”、“缀满”把土地的变化情景描绘得异常传神。用四个偶句进行排比,节奏和谐、感情洋溢,气势更为强烈。

例三:第14页

原稿:让我们挖起一把泥土来端详吧!

刊发稿:让我们捧起一把泥土来仔细端详吧!

一句话中两处作了修改:将“挖”字改为“捧”字,“捧”是双手托着的意思,更能表达出人们对土地的敬重。增加“仔细”二字,修饰“端详”。“端详”即细看、打量,增加“仔细”二字,把人们对土地的真挚情感展现得淋漓尽致。

品读秦牧的《土地》手稿,我们可以揣摩他怎样谋篇布局,怎样遣词造句,怎样增删修改,探寻他写作时的思绪。几经修改的痕迹,可以忖度作者创作时的思想轨迹;墨痕深处,闪烁着作者创作灵感的迸发,见证了一部作品从雏形到定稿的诞生过程。

(作者单位:中国现代文学馆)