判断是不是一个好作家,首先要看他对儿童的态度,看他是否懂得孩子的心灵,因为如果你懂孩子,那么你就懂得最柔情的爱,就会理解人的情感世界中最柔软的那个部分。

一个完全没有童心的人,很难写出充满诗意的、纯洁的作品。几乎所有伟大的俄罗斯作家,都是充满童心的作家。托尔斯泰的《童年·少年·青年》以亲切而充满诗意的方式,写了孩子的情感发展和人格成长。阿克萨柯夫《家庭纪事》中最吸引人的部分,就是对儿童心理的描写。普希金就更不用说,他不仅奠定了整个俄罗斯写作的精神基础,而且还是儿童文学的大师。鲁迅身上也有童心,他写了很多人物形象,都是从儿童视角写出来的,童趣盎然。我们时代文学的一大危机,就是很多作家不懂得人,尤其不理解孩子,没有童心。

杨志军是一个充满童心的作家,也是一个懂得动物感情的作家。他的《藏獒》与那些反自然的动物化叙事倾向不同,充满了人性和诗性的东西,其中的很多细节特别感人,让人阅读时常常忍不住要停下来细细体会。

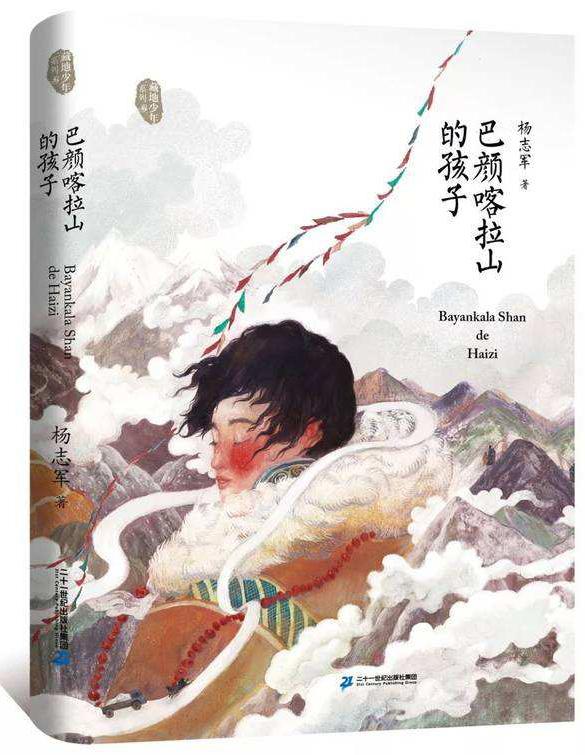

杨志军的长篇小说《巴颜喀拉山的孩子》,也是一部值得关注的佳作。这不是一部简单的小说,而是一部结构非常复杂、内容非常丰富、主题非常重要和深刻的作品。我认为可以从三个维度来解读它:一是人与人的维度,二是人与自然的维度,三是人与神的维度。

人与人的维度包括两方面:一是成人的世界,二是儿童的世界。这里最重要的是作者写出了和谐与爱。冲突无所不在,种种悲惨的事情随时可能发生,甚至死亡也会随时降临。但是,作者用和谐而包容的叙事态度来展开叙事,呈现出一个真正美好的人的世界。在儿童世界里,拉姆姐姐、德吉哥哥等人物都塑造得很成功。德吉哥哥这个人物尤其复杂,是小说里最有吸引力和阐释空间的。

另外一个维度,就是人与自然的关系。它涉及一个复杂的主题,即传统生活与现代生活、牧区自然生活与都市生活的关系。在这复杂的关系中,作者的叙事依然是近乎完美的。因为作品里面有眷念,也有些许的感伤,甚至有点悲剧的意味,但是没有对都市和现代生活的敌意。我们现在的不少作家,尤其是某些西部作家,特别是那些有乡村背景的作家,都患有严重的“都市仇恨症”。这些作家一写到都市,就充满敌意,常常以极其荒谬的方式丑化都市人。在他们的叙事中,都市人是愚蠢而孱弱的,他们的生活是无趣的、缺乏活力的,而来自乡村的一头牛、一只狗,则是非凡的、睿智的。他们认为,乡村代表着人类文明的希望和未来,是拯救都市的最后的力量之源。这是一种美学和叙事学上的法西斯主义,是一种幼稚的乡村乌托邦冲动。其实,无论在东方还是在西方,都市都代表着人类文明的最高成就,都给人类带来了更加现代性的生活方式和更加丰富的生活内容。

在杨志军的叙事世界中,在他所写的自然与都市、传统生活与现代生活的冲突里面,没有这种简单的、充满敌意的、狭隘的价值立场。其中有眷恋和感伤,但没有狭隘的偏见和浅薄的敌意。作品里也写到人与动物的关系,如藏獒、藏羚羊、牦牛等,都是人性化的,体现出和谐的、人性化的丰富情感。在生活方式转化的大趋势和背景下,作者表现了对传统生活方式的眷恋,但也表现了迎接新生活的包容与信心。

另外是人与神这个维度。信仰是我们这个时代最匮乏的东西。我们用简单化的哲学理念,排除了一种彼岸的、神圣的、让人充满了敬畏的东西。我们认为自己无所不能,一切都是可知的。其实,人类的认知能力是有限的,那些超越人类认知能力的部分,属于彼岸世界,而不属于此岸世界;属于信仰的世界,而不属于认知的范畴。在《巴颜喀拉山的孩子》这部作品里面,奶奶是仁慈的化身,她对神圣的事物充满爱与敬畏。她的转山是精神向上的努力,是面对彼岸世界的虔诚态度;她的撒盐是为了把爱撒向这个世界,让这个世界的人免于伤害和不幸。她祈求神灵保佑草原,保护世界上所有的人——这是当下作家们的叙事中很少见的。伟大的作家要建立自己的信仰体系,像杜甫,他的诗歌里面建构了一个属于自己的审美宗教——爱一切,爱所有的人,爱小草、爱鱼、爱乌鸦、爱燕子,甚至爱一只蚂蚁。司马迁也一样,他构建了一个自己的宗教体系和情感世界。杨志军的这部小说,也是一部充满爱意的作品。作者写到了突然降临的死亡,像德吉哥哥,他本来是汉族孩子,但是车祸后父母去世,他被藏族人收养,在藏人当中获得了那么多的爱。作者还写到了牦牛扎西的死。这里面含着一种神圣而庄严的态度。死亡是我们生命最后的一环,是生命最沉重、最艰难的时刻。杨志军的死亡叙事特别美。杨志军的死亡叙事会让你觉得他懂得生的真谛,懂得生的意义。

从艺术性上讲,这部小说通篇洋溢着让人觉得温暖而美好的浓浓的诗性。这种诗意,即来自于作者对大自然的优美的描写,也来自于他所选择的叙事角度。叙事视角不仅仅是一个艺术问题,也是一种态度和情感的选择,因为让谁来叙述,一定会带来一个完全不同的视野和不同的情感内容。作者从孩子的视角来展开叙事,来看世界,来看这个世界上的万事万物和人们的爱恨情仇。喜饶是一个纯真的孩子,是一个心理特别正常的孩子。喜饶纯真善良,同时非常体恤别人,而他所看到的世界,就是一个美好的世界。

当然,从孩子的角度叙述,并不是一件容易的事情,因为作者很有可能下意识地将成人的态度放到他身上。在作品里,无论是藏族孩子还是汉族孩子,毕竟是孩子,不会是个哲学家,有些话可能不太会讲得出来。德吉哥哥说:“所有的路都是艰难的,但是回家的路最难。”我觉得无论是哪里的孩子,哪怕是古希腊和俄罗斯的孩子,也说不出这样的话来。在小说的开端部分,就让孩子说了这么一句深刻的话语,会阻断读者的阅读,因而,不是一个明智的选择。当然,这样的缺点并不多,并不影响这部作品整体上的美感。

总之,《巴颜喀拉山的孩子》是一部像玫瑰花上的露珠一样纯净的作品。