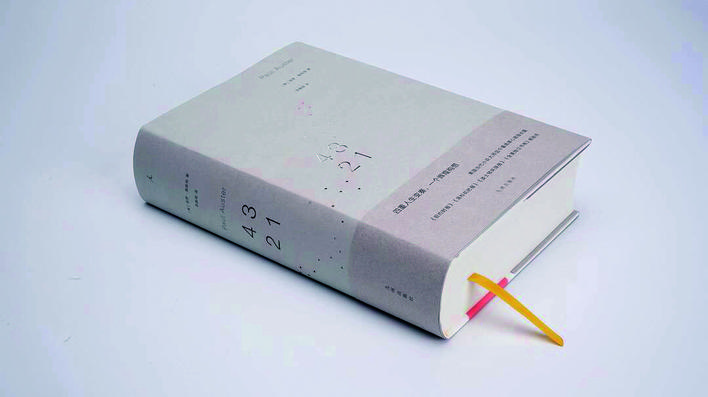

2017年,保罗·奥斯特最新一部形同大辞典的四重奏长篇小说《4321》“重磅”出版,这部翻译成中文有800多页的作品,以近乎平行空间的方式,讲述了一个小男孩从出生到20多岁的四重不同的成长故事。这四种人生之间看起来虚幻、游戏,但在笔力上似乎又无一偏废,四个故事带有某种郑重其事的等量齐观。这是保罗·奥斯特在近40年创作生涯中又一次新的形式探索,这部他写了“三年半”,写完最后一句在椅子上坐着“依靠着墙才能不让自己摔下来”的作品,饱含着与其过去相比更为宏阔的叙事探索。这头“奔跑的大象”(保罗语),引起了读者的争议和困惑,也挑战了他们的好奇心和耐心。

从“死亡”出发的文体实验

自2006年,奥斯特的作品被大规模地译介到中国之后,他的小说就以多变的形式引起广泛关注。其中死亡主题是其内核之一。上世纪80年代初写作的《孤独及其所创造的》(The Invention of Solitude,1982),以近乎坦诚、伤感甚至气息奄奄的口吻,忠实地记录了对已故父亲的回忆。“以死为始。倒退着走进生活,然后最终,返回死亡。否则:试图说关于任何人的任何事都是一种虚荣。”那种时空错失的痛苦和忏悔,在一种近乎沉默的絮语中被呈现出来。如果说这种写作切近自身而自伤,似乎很难有更远的前途,那么,接下来的侦探小说《纽约三部曲》(The New York Trilogy,1987)便给了他相当的名声。小说中有一个孤独的人布鲁,一开始扮演一个受雇的侦探,后来发现雇主不见了,感觉自己被戏耍。《纽约三部曲》看起来扑朔迷离,充满了悬疑色彩,但其内核仍然是在追问人在城市中的归属。正如该书译者所言,“叙述的重心也从所谓的案情转移到施动者自身境遇上来。其实,奥斯特真正关心的是施动者自身何以陷入困境,以至于怎样丢失了自我。”通过作品,奥斯特试图走出自身,幻化成各种身影,但又更加充满了对内在的追问和质疑。同样,在《幻影书》(The Book of Illusion,2002)中,多个人的游荡与变化,好像是孙悟空,弥散出多个身份,小说中被寻找的演员,也是寻找者自己。这些看起来充满神秘气息的情节,一方面是作者的自我探索,但在形式上似乎也仰赖于他的侦探小说和电影的读赏经验。正如有研究者所发现的,奥斯特“借用典型的通俗文学程式探讨严肃文学中才出现的重大主题”。为奥斯特所津津乐道的电影《漩涡之外》中就有和他小说相类似的情节,表现出看似繁华与争夺背后的人的孤独与迷失。

相对而言,《布鲁克林荒唐事》(Brooklyn Follies,2005)则显得轻松、诙谐、温情得多。这部作品和他10年前编剧的电影《烟》有异曲同工之妙。父亲身份的缺失,城市生活中孤独和流放,叙事中一贯的“侦察”与“寻找”元素,及其中所弥散的幽默而伤感、滑稽而温暖的气息。《黑暗中的人》(Man in the Dark,2008)讲述一个行将就木的老人,和女儿、外孙女住在一起,三代人各有生的苦楚。他们一边挨在黑暗的生活之中,另一边让自己的灵魂游走在平行的避难所。老人笔下的主人公迷失在美国内战的战火之中。奥斯特在这部小说里使用了故事嵌套模式。整部作品充满了悲悯与自伤,好比一个多面的黑暗魔方,每一面的人都在自己的世界中挣扎着试图突围出黑暗窘境。一年后出版的《隐者》(2009)则进入了另一种叙事模式,作品从多个人物出发,讲述同一件事,小说在悬疑和通俗故事里,嵌套进了某种隐秘而冷峻的气质,使人读来又有一种别样的风味。

整体看来,奥斯特的作品无论怎样严肃、深沉,但总是会浮上来和通俗小说、电影相投的气味。令人读起来有沉思之外因某种游戏性而出脱的荒诞感。在奥斯特看来,想象的世界不仅可以弥补现有世界的缺憾,并且能够通过被创造而成为真实。尽管回头看来,他作品中的许多“想象”是有些“俗套”的。

总体而言,从《孤独及其所创造的》到《纽约三部曲》《末世之城》《偶然的音乐》再到《幻影书》《布鲁克林荒唐事》《隐者》等,奥斯特几乎能够做到每部作品从形式到风格都不一样。《纽约三部曲》是一个人身份的变化,《幻影书》是多个人的游荡与变化,《隐者》则是对同一事件,不断变化叙述者……他甚至有意带有游戏色彩地展开他的“文体把戏”。然而,当你发现了他的“文学基因”之后就会知道,奥斯特小说在素材甚至内核上都有着惊人的一致性。他的主人公多是被放逐在美国或欧洲大陆的“失败者”,他们到处穿行,但又不知道去哪儿。于是,在城市的霓虹、离奇的悬疑和情感中,令读者体味到他们的生之滋味。奥斯特的写作,仿佛是在人生黑暗的矿井里摸索,掘进。他发现不同的渠道,丢弃,然后再发现。在这种探索之中,他将人的知觉和经验最大化。奥斯特让我们重新思考自身和自身之外的更多可能性。作者似乎有一种纯粹的爱,害怕被破坏的爱。哪怕这种破坏是人之常情:生老病死,爱别离,怨憎恨,都会给他带来书写的愿望。

“元叙事”与互文背后的“孤独者”

跟电影、戏剧一样,小说中的元叙事打破叙述中的真空地带,从形式上看起来带有强烈的游戏性。这个游戏,体现在时空的转换、人称的转换,包括情节上可能性的断裂或转换。

奥斯特的写作好比是一个多棱镜,集结了电影、音乐和诗歌等其他元素,有的作品如同爵士乐,有的又如同古典音乐。你能够从他的写作中感受到一种描述的快感和热情,仿佛看到一个生机勃勃的泉眼,兀自喷涌着人生之泉,带着某种音乐的节奏。在《孤独及其所创造的》中,作者一边写自己的父亲,又一边被自我的生活和阅读经验、体会打破,给人带来一种“语无伦次”的效果;再比如,《黑暗中的人》中,老人笔下的人物穿梭在战乱中的美国,犹如共处于一曲老旧的爵士乐之中……在《4321》中,主人公弗格森则幻化为四个,就像一部交响乐的四个声部,属性相同,但因偶然性和某种关键的转折,而行进于不同的轨迹之中。

作为文学硕士、法语文学翻译者、一个与文学研究圈保持密切关系的创作者,奥斯特将他的阅读和翻译资源,以一种互文的方式用在作品中。卡夫卡、贝克特、普鲁斯特、夏多布里昂、布朗肖、霍桑、梭罗等,都成为他作品中人物的精神资源。他甚至将翻译经验放在小说中:“翻译有点像铲煤。你把它铲起来,然后扔到火炉里。一块煤就是一个词,一铲煤就是一句话,如果你的腰背足够强壮,如果你有毅力连续干上八到十个小时,你就能让火势保持旺盛”(《幻影书》)。在《黑暗中的人》里,作者解读了大量欧美20世纪的黑白电影。小说中的男主人公也是一个作家,奥斯特甚至让他的人物在作品中复活,这种故事嵌套故事的方式会让人想起庄子文本中的“起死”,一边带有强烈的虚幻色彩,但同时又给人一种强烈的真实感。再如《4321》,读者会从中看到更多的小说家和诗人名单。弗格森的母亲露丝在怀孕之后,手拿着姐姐推荐给他的各国小说消磨时光;幼年的弗格森也开始拿起简装的美国文学或童话来阅读。奥斯特甚至尝试让他的人物成为写作者,《4321》中,其中有一个“弗格森”就是热爱写作的少年,在他的好友弗德曼不幸离世之后,他写了一篇以两只鞋子为主角的短篇小说。这篇小说的正文被一字不落地放在《4321》之中。

当然,奥斯特的非虚构书写和虚构书写也构成了一种非常亲密的互文关系。例如《孤独及其所创造的》《穷途、墨路》(1997)《冬日笔记》(2011)《此时此地》(2008)等等非虚构作品,之于他的小说创作,都具有很强的素材性。《冬日笔记》是作者在64岁左右写就的记忆碎片集,书中,奥斯特陷入许多与爱和死亡相关的记忆和叙述,然后由此出发,最终陷入日常的琐碎记录之中。相比较而言,《4321》和《冬日笔记》可以构成一明一暗两条线索。我们甚至可以在《冬日笔记》中找到《4321》文本背后的内容:“那时你已经长大,14岁时杀死你朋友的那道闪电令你懂得了世界变化无常,我们随时都可能失去未来……闪电总是在我们最意想不到的时候来袭。”“荒诞的死,无意义的死……每个人的生命都会留下一些死里逃生的印记,每个成功活到你现在年纪的人已经避过了不少潜在的荒诞而无意义的死。” 正是基于以上的恐慌、不安,乃至庆幸与感恩,奥斯特在《4321》中将这些理念放置在一个多重可能性的少年人身上分别成长,传达了那种不确定性带来的恐慌、无助、不安感,并在主角“弗格森”身上释放了两次“潜在的荒诞而无意义的死”。奥斯特的写作,也从最初的形式游戏感,逐渐转向一种饱含悲悯的音乐,形式不再仅仅是游戏,而是对人的可能性的更深入多样化的探索。在《4321》中,小说叙述一边被事故中断,另一边又重新开始,它不断打断真实性的幻觉,然后又进入另一种真实的幻觉。而且,作品传达出一种从个人到国家、世界的全景式担忧和焦灼,虽然,这个坐标的核心,仍然是“弗格森”这个相对稳定的主体。奥斯特作品中不断重复的那些题材:死亡、事故、孤独、写作、翻译、欲望、分离等等,仿佛在暗示,这是一个有点儿自闭的知识分子。奥斯特的写作是现代式的。那些离奇曲折的情节甚至悬疑,那些复杂、多棱镜式的叙述方式背后,掩盖的是作者日益膨胀的孤独,及对人类深刻内在的孜孜不倦的探索。对于奥斯特而言,这种探索,只能回到他自身,以自身为刀俎,为鱼肉。或许与奥斯特很早就将写作作为谋生工具有关,他的小说一方面具有现代小说的严肃和深刻质素,但同时又带着点儿通俗和顽皮的套路,读者会在其中感受到这种悖论式的关系。

《4321》:“一头奔跑的大象”

整体来看,奥斯特向读者展示了一个多向度的世界,从“独头茧”式的自我抒发与解构,再到对家庭、城市、对美国历史文化的百科全书式的书写,尤其是到了《4321》,更加给人一种狄更斯或伯格曼式的,同时细腻、多维的书写。这部小说的文体实验及互文性达到了某种高度。尽管奥斯特在形式上的探索丰富多变,在语言细节上的敏锐和风趣令他的作品可读性很强,但从内核上来说,奥斯特看起来仍然是一个现实主义写作者,一个颇有些苍老的现代题材操练者。通读奥斯特的作品,读者会渐渐发现其题材上的相似性:所有的转折点,都来自于生活中的特别时刻——猝死、疾病、离婚、自杀、吸毒、堕胎等等。他似乎已经习惯了一部接着一部,同时又遵循新的直觉和念想,没有终点。

在《4321》中,奥斯特以弗格森的家族为出发点,对美国历史做了接近于全景式的展示。整部作品,如同被作者拧成四股叙述的绳索。奥斯特仿佛女娲,一边甩着美国历史、政治、文化、城市的泥浆,一边细细地揉搓着身在其中的人的爱恨情仇。作品有意无意地展示了主人公的青春成长氛围——充斥着民族问题、选举问题、教育问题、战争问题、经济危机、学生运动等等的上世纪40年代到60年代的美国社会。相比于欧洲文化,奥斯特甚至在作品中有着对美国文化的“无传统”和消费主义,产生与其自身孤独感同等的担忧甚至恐惧。正如他和库切在书信集《此时此地》(2008-2011)中所说的那样,尽管他们不能够全知全能地预想未来,左右乾坤,但面对美国的窘境,他永远不会妥协和认同。这体现了经历过美国战后时代的作家某些共同的知识分子式价值观。

奥斯特笔触敏感、诙谐,甚至常常带有悲悯色彩。从《孤独及其所创造的》到《布鲁克林荒唐事》再到《4321》,那些突然的细节和想象力、越来越轻松的悲悯、话痨式的叙述节奏,在作品中表现得越来越明晰。《4321》可谓是他口中所说的前期作品放大之后形成的重章音乐式作品。他长于展示作品中人物的情绪和心理,长于将文学阅读经验纳入到自己的创作之中,长于解剖自身经验进行翻新与虚构。多重的叙述线索,断裂的结构,这些看起来尽管并不在现代文学史上具有独创意义,但奥斯特作品整体上的多彩形式,构成他创作游戏上的奇观。在《4321》中,这种回环往复而绵密细致的写作,甚至给读者一种笨重之感,正如他自己所说,《4321》是一部“奔跑的大象”。笨重之外,形式的游戏感和内在的洞察力深深地结合在一起,我们似乎能够感受到奥斯特的用意。尽管这部作品读起来并不轻松。而且这种叙事模式是不是经得起文学考验也是值得讨论的:《4321》中,四个弗格森从1.0章出发,分别在四个时空演进,匀速到达不同的结尾。这时候,奥斯特好比是一个厨师,面前摆了四个锅,用一种食材,几乎同时按照程序不紧不慢地做出了四种不同味道的同一个菜……

正如有些评论家所说,奥斯特的书写离不开自己。《4321》写作上的精密和繁复,都似乎在提示,奥斯特的写作始终是在用不同的音乐形式讲同一个故事。小弗格森在父亲死后,就试图在和“上帝”较量,并最终确认了“上帝”并不存在。“我要说的是,你永远不可能知道你是不是选错了。你想知道的话,就必须要先掌握全部的事实……所以这就是为什么人们信仰上帝。”奥斯特在作品中,以少年的亲情、友谊、混杂着欲望的爱情,来对抗这种“虚无”,“你必须要有点儿抱负才行,不然就会变成你最讨厌的那类空心人。——对吧,成为美利坚合众国僵尸城里那些行尸走肉中的一个。”在《4321》中,除了探索四种不同的人生轨迹,在那些可怕又关键的偶然性中,“弗格森”两度抵达了“死亡”,还剩下另外两个二十出头的成年“弗格森”在人世间顽强地蹒跚。在这些故事中,除了剧烈的不幸,奥斯特还探索了爱的不同形式、欲望的不同形式、家庭的不同组合,甚至包括主人公因为不同的选择被裹挟到了不同的历史时空之中。

《4321》中,奥斯特似乎在通过写作开启不同的人生旅程,在古稀之年的回望中,给记忆塞满了各种各样的可能性。无所谓惟一,那些都是真实的,又都是幻象。《4321》中的四股绳扭结在一起前进,没有主线,共同构成人生的惟一性缺陷的弥补。从童年,到所经历的美国上世纪40年代到60年代历史的变迁,一起震荡着个人的渺小和真实。这种贴地而行式的探索,温情脉脉的时光构筑,使得他的写作回环往复又极具耐心。很显然,这种耐心甚至不是对技巧的回馈,而是一种高强度的体力活,它让读者在阅读中,缓缓地接受一种真实的存在,又脱出这种存在,进入另一种可能,好比上帝之手拉着你从一个人的命运的一扇窗,走向另一扇窗,每一扇窗在打开的同时,别的窗也没有关,这种多重性,返照出对人生轨迹狭窄、虚妄的悲悯。《4321》就是这样一头大象,奔跑着,告诉人们每一个人都有可能从一个无名的蝼蚁转为千钧重量,由此显赫着生命的自尊和荣耀。

瑞典电影导演伯格曼晚年执导的《芬妮和亚历山大》,以一种精致、华丽的笔调回复到家族的兴衰及其中一个少年的记忆和成长。在这个同样“父亲不在场”的叙述中,展示了某种繁华背后的阴郁和对生死的思考。也许人到了晚年,过往的记忆茁壮成长,往往有一种试图跨时空回忆和叙述的野心。保罗·奥斯特也和伯格曼一样,以一种“回光返照”、不厌其烦的精细方式表达了现实、回忆与想象的多种褶皱。正如电影结尾导演借亚历山大的祖母之口所说的那样:“什么都可能发生,时间和空间都不存在,在现实脆弱的框架下,想象织出新图像。”《4321》无疑也是作者在这种心绪下写出的青春洋溢又危机四伏的作品。